歷史書寫中的身份追尋與建構——2020年阿拉伯文學動態(tài)評述

內容提要 盡管2020年文學創(chuàng)作與出版受新冠疫情的影響很大,但阿拉伯文壇仍不乏佳作。和2019年一樣,歷史書寫依舊是這一年阿拉伯文學創(chuàng)作的一大主題,而且涉及的時間跨度更大,地域范圍更廣,寫作手法更多樣,思考的問題也更加豐富深入。阿拉伯作家們在對歷史的反復書寫中,反思過去,追尋身份,探索國家、民族乃至人類的命運。

關鍵詞 阿拉伯年度文學研究 歷史書寫 身份追尋 重生

2020年是極不平凡的一年,突如其來的新冠疫情在全球迅速蔓延,對生活的各個領域都產生了嚴重影響。在文化領域,出版行業(yè)和圖書市場均遭受重創(chuàng),許多文學和藝術活動也被迫停止。阿拉伯國家當然也不例外,從年初開始大部分國家的國際書展被迫延期或取消,出版社不得不延遲圖書印制和發(fā)行,實體書店也長時間關閉。這一情況自7月底才有所改善,少量新書開始發(fā)售,現(xiàn)場簽售和作品研討會陸續(xù)恢復,并采用線上和線下相結合的模式。這一年,阿拉伯世界幾個重要的文學獎項被迫取消,如埃及開羅大學設立的馬哈福茲文學獎、科威特的阿拉伯短篇小說獎等。同時,第13屆阿拉伯小說國際獎、第6屆卡塔拉阿拉伯小說獎均取消頒獎典禮,改為線上公布,并強調這一特殊時期更體現(xiàn)出文學與閱讀的重要性。“云閱讀”成為更多讀者的選擇,網(wǎng)絡平臺上的作家賬號和讀者俱樂部頻道發(fā)揮了比以往更大的文學交流作用。

盡管新冠疫情給文學創(chuàng)作與出版造成了巨大的沖擊和影響,但阿拉伯作家們面對危機,重新整合自身與所處環(huán)境的關系,以筆為戈抵御無常,以期與讀者共克時艱。而在全球化背景下無限趨同的當下,差異性顯得尤為珍貴,因此回溯民族、國家的歷史與傳統(tǒng)就變得比以往任何時候都更為重要。2019年阿拉伯文學中歷史書寫的主題延續(xù)到了2020年,而且作品所涉及的時間跨度更大,地域范圍更廣,寫作手法更多樣,思考的問題也更加豐富并且深入,彰顯出了阿拉伯文學強大的生命力。

一、歷史、身份與命運

埃及女作家麗姆·巴斯尤尼(1973—)的《那些人的孩子們——馬穆魯克三部曲》獲得了埃及文化部設立的馬哈福茲小說獎“最佳埃及小說獎”。小說跨越馬穆魯克王朝(1250—1517)近三百年歷史,從前期的伯海里(或稱“巴赫里”)王朝開始,直至奧斯曼帝國入侵埃及。小說以時間為序分為三部分:第一部分為伯海里王朝素丹蓋拉溫時期,第二部分是布爾吉王朝素丹拜耳古格時期,第三部分則是馬穆魯克王朝的衰落期和奧斯曼帝國的入侵。貫穿這三個部分的是馬穆魯克時期的標志性建筑——位于開羅的蘇丹·哈桑清真寺,它見證了王朝百年的榮辱興衰。小說耗時三年完成,期間作家查閱了大量權威史料,如歷史學家塔基丁·麥格里齊、伊本·伊亞斯的史學著作和一些意大利航海家的英譯本游記,并且親自實地探訪了埃及主要的馬穆魯克建筑遺跡。作家認為,馬穆魯克王朝在藝術、建筑、科學和文學方面代表著伊斯蘭文明最后一個黃金時代,埃及現(xiàn)存的大多數(shù)伊斯蘭古跡都可追溯至這一時期。三部曲賦予了歷史悠久的馬穆魯克開羅以新的生命,展現(xiàn)了馬穆魯克時期埃及社會多元文化的碰撞與融合,表達了對精神生活和多元價值觀的高度尊重,涉及身份屬性、不同宗教和教派之間的關系等至今對于埃及而言仍十分重要的問題。尤其是對身份問題的探討,作家認為“身份”是靈活可變的,比如一個馬穆魯克人在童年成為奴隸后別無選擇,必須先學習埃及的語言和宗教,進而學著對這個國家產生認同,“這是一種后天習得而非天生具備的身份,對我們埃及人來說,理解這一點非常重要。并不是說在埃及出生就能成為埃及人,他應該是真正感覺到準備好為這個國家戰(zhàn)斗、生活和建設”。作家希望通過三部曲使讀者了解歷史,并試圖以不同的方式思考歷史和社會問題,更希望讀者能夠客觀地判斷和理解他者,從不同角度去深入思考人類經(jīng)驗。巴斯尤尼同時還是開羅美國大學社會語言學教授,曾在專著《現(xiàn)代埃及的語言與身份》一書中探討了埃及人如何定義自己,強調語言對于身份形成的重要作用。

麗姆·巴斯尤尼與《那些人的孩子們——馬穆魯克三部曲》,圖片由作者提供

獲得年度馬哈福茲小說獎“最佳阿拉伯小說獎”的是毛里塔尼亞作家穆罕默德·阿卜杜·拉提夫(1976—)的《里達之書》,這部小說同樣探討了身份問題。主人公阿卜杜拉是沙特阿拉伯的毛里塔尼亞移民,這樣的雙重身份一度令他很難找到歸屬感。同時,面對沙特20世紀90年代中期出現(xiàn)的賽萊菲耶派和艾什爾里派的思想論爭,阿卜杜拉感到彷徨無措,面臨嚴重的信仰危機。經(jīng)過一番痛苦的掙扎,他終于完成從迷茫到堅定、從極端到溫和的自我救贖之路。作家認為,“如果一個人對多元價值觀認識不足,會使他陷入身份危機的問題”,而擁有多重身份則有助于人接受不同思想,能更好地意識到多元化和差異性。小說展現(xiàn)了沙特阿拉伯的毛里塔尼亞移民社區(qū)幾代人經(jīng)歷的歷史變遷,描繪出鮮有人知的該社區(qū)生活圖景。

20世紀中葉開始,隨著民族解放運動的興起,阿拉伯國家紛紛獨立。然而之后的發(fā)展道路并非一帆風順,其中包括不同政治派別在發(fā)展道路、利益分配等方面的分歧與矛盾日益加劇,導致國家內部出現(xiàn)動蕩。這些阿拉伯現(xiàn)當代歷史上的重大政治事件為作家們提供了豐富的創(chuàng)作素材。埃及作家、記者易卜拉欣·以撒(1965—)的小說《諸月皆七月》以1952年7月23日由埃及自由軍官組織領導的“七月革命”為背景,講述革命前后最關鍵的幾個月內埃及社會風起云涌的形勢。作家聲明該小說中所有人物都是真實的,所有事件也都是基于大量文獻資料,并強調小說“不會以忽視歷史文獻為代價而陷入文學敘事當中,同樣也不會以犧牲敘事美學為代價而偏重文獻記錄”,而是試圖在二者之間建立一種微妙的平衡。這部近七百頁的長篇小說首版后十天內售罄,登上了埃及各大書店暢銷書榜首。摩洛哥作家、編劇尤素福·法迪勒(1949—)的小說《蝴蝶的一生》再現(xiàn)了上世紀70年代在卡薩布蘭卡發(fā)生的摩洛哥王宮政變,試圖填補這段短暫歷史在文學中的空白,并通過邊緣群體的生活揭示摩洛哥社會經(jīng)濟和政治的深層問題。有評論認為小說在現(xiàn)實的黑暗中尋找光亮,鼓勵人即使身處困境也不應放棄希望,就像蝴蝶的一生,縱然短暫易逝,也要在陽光下歡快起舞。也門作家艾哈邁德·宰因(1968—)的小說《烏鴉的果實》講述二十世紀七八十年代也門社會黨對亞丁城的影響。這個占據(jù)歐亞非三洲要沖的世界著名港口,曾是阿拉伯半島最早實現(xiàn)城市化的自由和開放的城市,而在也門社會黨執(zhí)政期間,黨內在政治路線和經(jīng)濟發(fā)展模式上的分歧以及派系斗爭愈演愈烈,最終導致1986年1月13日在亞丁爆發(fā)武裝沖突,并迅速演變成一場全國范圍的內戰(zhàn),給經(jīng)濟和社會發(fā)展造成了嚴重的負面影響。“成熟的果實”象征著美好的亞丁城,而亞丁居民所厭惡的成群“烏鴉”則象征著也門社會黨,整日發(fā)出惱人的叫喊,還啄食、破壞農作物。作家呈現(xiàn)的這場悲劇不僅與亞丁有關,也包括飽受一黨專政、軍事獨裁和腐敗橫行之苦的其他阿拉伯國家。

除了敘述阿拉伯世界真實的歷史事件和歷史人物,作家們還嘗試使用非傳統(tǒng)的手法改寫或重寫歷史,并在其中加入荒誕、幻想和黑色幽默等元素。阿爾及利亞作家賽米爾·高希米(1974—)入圍2020年阿拉伯小說國際獎的作品《特洛拉爾的階梯》(2019)以荒誕的手法諷刺了阿爾及利亞甚至是阿拉伯世界的政治歷史,他的新作《無以言表的愚蠢》(2020)依舊采用荒誕手法,但卻在開篇即推翻自己在《階梯》中建立的敘事王國,指出其中的故事不過是邊緣人物哈米迪的一個夢,遂賦予《階梯》中大部分人物完全不同的身份,開始了完全不同的故事,重新講述阿爾及利亞的歷史。在《階梯》中國家的門全部消失,從而使公眾與私人、集體與個人混在一起,權力的邊界隨著門的消失而消解,最終門房哈米迪被軍政府任命為傀儡總統(tǒng)。而在《愚蠢》中,國家面臨的新危機則是人們失去了讀寫能力,最終從監(jiān)獄出逃、能讀會寫的駝背小偷賽里姆被軍政府任命為傀儡總統(tǒng),國家的荒誕歷史再次重演。這讓人不難聯(lián)想到馬克思曾說“歷史本身經(jīng)常重演,第一次是悲劇,第二次就成了鬧劇”。也許,即使再有一次重來的機會,國家仍會重蹈覆轍。曾經(jīng)為爭取獨立而英勇斗爭的阿爾及利亞被稱為“百萬烈士之國”,如今卻陷入了難以突破的困局。作家還借警長之口道出對阿拉伯劇變的失望:“僅靠鎮(zhèn)壓不足以制造順從的人民,過分鎮(zhèn)壓總是以一場革命結束,這通常是一場沒有頭腦、沒有生命的跛腳革命,推翻了一個腐敗的政權,就為了下一個更加腐敗的新政權。”在小說的最后,作家還提出了一個值得深思的重要問題:“究竟是誰創(chuàng)造了誰,是極權主義創(chuàng)造了被壓迫的人民,還是人民自己創(chuàng)造了劊子手?”值得注意的是,作家在兩部小說中故意選擇阿爾及利亞的邊緣地區(qū)作為故事發(fā)生的空間,試圖讓空間上的邊緣與權力上的中心形成強烈反差,突出民眾與政權之間的鴻溝,揭示這一順從與專制的惡循環(huán)恰恰是“愚蠢”的產物。

賽米爾·高希米在小說中還批判了國家書寫歷史的權威,對國家歷史講述英雄事跡和軍事成就不以為然。他認為歷史本身就是一種敘述方式,因敘述者的不同而出現(xiàn)敘述內容或敘述方法的差異,直至某個權威選擇它想要的部分并將其確立為“歷史”。然而,小說是個人的而不是群體的歷史,所以作家的主體性得以張揚,有權在自己的小說中摧毀、刪除甚至建造歷史。就這樣,阿拉伯作家們在對歷史的反復書寫中,反思過去,追尋身份,探索國家、民族乃至人類的命運。

二、歷史、夢境與記憶

在當代,歷史小說發(fā)生了十分重要的變化,書寫歷史小說的目的不再像英國作家沃爾特·司各特那樣,僅僅揭示某段歷史時期或某個歷史人物并對其加以評論。歷史本身已經(jīng)成為基于想象中發(fā)生的敘事,不再是穩(wěn)定不變的,正如意大利歷史學家貝奈戴托·克羅齊所說“沒有敘事,就沒有歷史”,海登·懷特也將“歷史當作一種敘事”,解構了歷史書寫追求歷史真實的可能性,改變了很多人對歷史的思考方式。因此,重大歷史事件和著名歷史人物不再是阿拉伯歷史小說的聚焦點,當代阿拉伯作家“用邊緣的、普通的和簡單的人物取代了統(tǒng)治(或霸權)階層”,從宏大敘事回歸到“人”本身,更關注人的經(jīng)驗和認知,進行更具人性深度的創(chuàng)作。

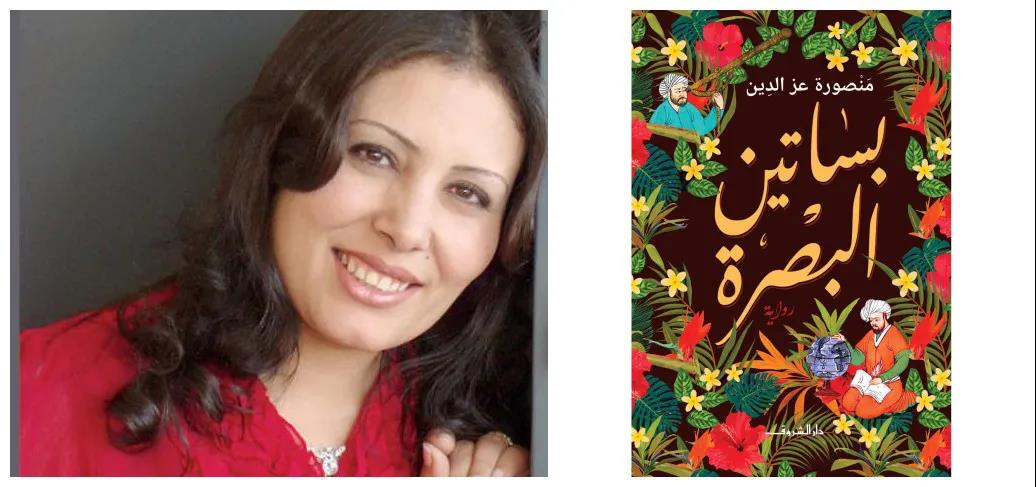

在不少作品中,歷史與現(xiàn)實通過夢境和記憶巧妙地交織在一起,表達深刻的精神主題或對家國的憂患意識。埃及女作家曼蘇拉·伊茲丁(1976—)的《巴士拉花圃》的創(chuàng)作靈感來自于伊本·西林所著的《解夢大全》,夢境在文本敘述和角色塑造方面起著至關重要的作用。小說在兩個平行時空中展開敘事進程,一個是倭馬亞王朝末期的巴士拉,另一個是現(xiàn)當代埃及的開羅和南方地區(qū)。生長在埃及南方明亞市的青年希山姆·赫塔卜認為自己是夢境中的另一個人——倭馬亞王朝巴士拉的葉齊德·本·艾比,“時間是流淌的河流,空間是幻覺,我們真正的所在地是心靈歸處。我的靈魂被困在那座老城(巴士拉)里”。通過夢境,人物的自我被割裂,困在歷史與現(xiàn)實的迷宮之中,陷入自我與他者的身份危機之中。尋找自我是作家在小說中想要表達的主題,其中融入了哈桑·巴士里、瓦綏勒·伊本·阿塔等古代阿拉伯學者的相關哲理思辨。作家在小說里延續(xù)了其以往作品中經(jīng)常采用的后現(xiàn)代敘事手法,運用“拼貼式”敘述,文本結構呈現(xiàn)出碎片化,從而增加了閱讀的難度。

曼蘇拉·伊茲丁與《巴士拉花圃》,圖片由作者提供

敘利亞女作家迪瑪·瓦努斯(1982—)的《吞噬了男人的家族》講述2011年年初敘利亞內戰(zhàn)開始后一對母女從大馬士革輾轉移居倫敦的故事。母親每天都活在對過去的回憶中,仿佛只有這樣才能稍微緩解常年背井離鄉(xiāng)的強烈孤寂,她甚至憑著記憶在夢境和想象中為自己重新設置時間和地點,過著在故鄉(xiāng)的生活,就這樣被記憶囚禁在過去。女兒試圖用相機記錄母親的傾訴以緩解其思鄉(xiāng)之苦,卻最終和母親一樣迷失在過去和現(xiàn)在。通過她們的回憶,家族其他女性的往事與近況也一一呈現(xiàn),祖母、舅媽、表姐妹等人都是家里的頂梁柱,歷經(jīng)滄桑卻堅忍不拔,而父親、丈夫等男性角色的存在因為各種原因變得十分微弱。題目中的“吞噬”一詞,“是對伴隨她們每個人的不幸和詛咒的隱喻”——戰(zhàn)爭、疾病、災難與挫敗無不折磨著家族中的每位女性,迫使她們與親人生離死別,獨自承受悲痛與酸楚。一個家族幾代女性的悲歡離合,正是成千上萬敘利亞人不幸境遇的縮影。

三、病痛與重生

新冠疫情陰影籠罩全球,給世界造成了前所未有的健康災難和經(jīng)濟危機,是人類共同面臨的巨大考驗,促使人們思考生命的價值與意義。在這一背景下,與疾病相關的作品得到了比以往更多的關注。埃及政治活動家、醫(yī)生穆罕默德·艾布厄爾(1940—)的非虛構作品《殺死18萬埃及人的流行病》在2020年初出版低迷的大環(huán)境中竟一躍成為暢銷書,并于短期內實現(xiàn)再版。該書講述1918年席卷全球的“西班牙流感”造成約五億人感染、5000萬人喪生,而當時世界總人口還不到20億。西方已發(fā)表很多有關這一流感的新聞報道和研究成果,但在埃及相關資料卻極為少見,以至于許多人認為埃及未曾受到影響。而實際上,該流感曾“猛烈地襲擊了”埃及,導致18萬人死亡,其中大多數(shù)是貧窮的農民。書中呈現(xiàn)了許多首次公布于眾的珍貴歷史資料,是作者從美國德克薩斯大學以及埃及《金字塔報》和《穆蓋塔姆報》的檔案庫里“奇跡般”獲得的,這些文獻記錄了當時該流感在埃及的詳細情況,以及它在“點燃1919年革命烈火”中所發(fā)揮的作用。作者還特別強調“西班牙流感”這一名稱的來歷:這場流感的爆發(fā)正處于第一次世界大戰(zhàn)期間,英、法、美、德和其他歐洲參戰(zhàn)國擔心有損前線士氣,均實行嚴格的新聞管制,不允許報道流感病情;當時只有中立國西班牙的媒體不受管制,大量報道流感情況,全球媒體隨即跟進并使用“西班牙流感”一詞,而實際上該流感并不起源于西班牙。這不禁讓人聯(lián)想到新冠疫情爆發(fā)之初也被西方媒體污蔑為“中國病毒”。

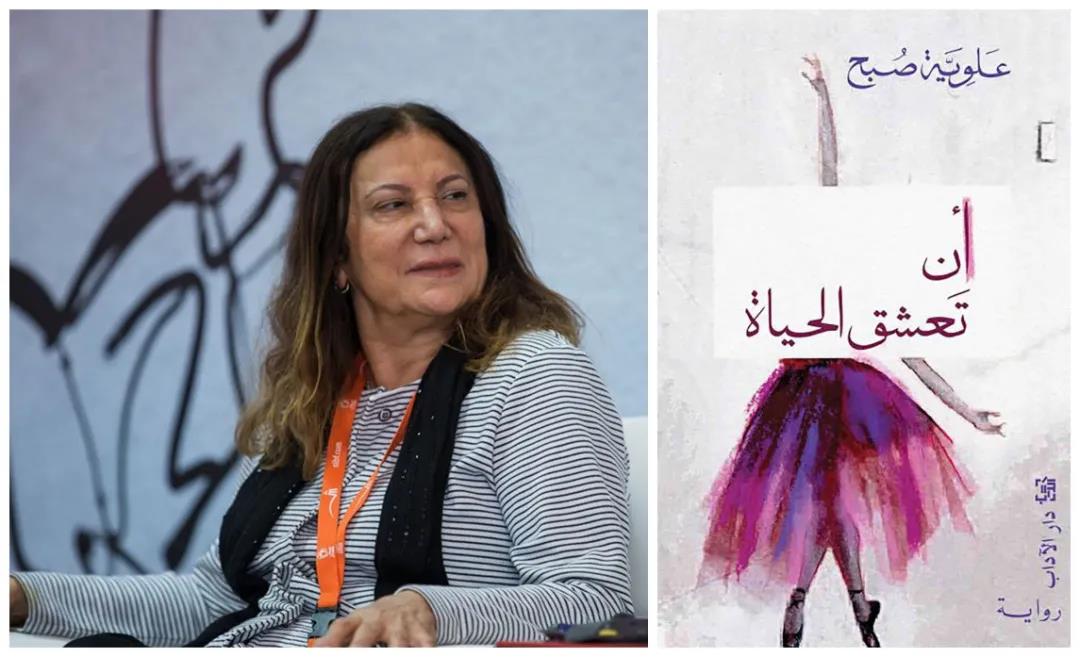

在停筆近十年后,黎巴嫩女作家阿萊薇婭·蘇卜哈(1955—)推出半自傳體小說《熱愛生活》,其中對女主人公舞者巴斯瑪病痛體驗的細致描述全部來源于作家本人所經(jīng)歷的真實感受。蘇卜哈常年患有面部和身體肌肉痙攣,由于長期大量服用鎮(zhèn)靜劑,她一度感覺無法控制自己的身體和記憶,于是通過寫作抵抗疼痛和遺忘,以恢復與身體和記憶的聯(lián)系。令巴斯瑪備受折磨的不只是身體上的病痛,還有她在童年經(jīng)歷的黎巴嫩內戰(zhàn)以及在中年見證的“阿拉伯之春”,切身體會到?jīng)_突和戰(zhàn)爭使阿拉伯人的生活變得支離破碎。巴斯瑪?shù)纳眢w疾病、人生境遇與時代、政治之間存在著多重隱喻關系,身體因疾病導致痙攣抽搐,映射國家因各種問題而出現(xiàn)的動蕩不安。此外,作家還在小說里指出其創(chuàng)作中一直關注的重要話題——宗教極端對阿拉伯女性的壓制和束縛。女性視角細膩柔和,加之病痛讓人更加敏感,作家流露出深刻的悲憫情懷,小說里的每個角色似乎都有“被損傷”的一面,所以巴斯瑪說“不論我們是施暴者還是受虐者,我們都是病人”。作家相信,人只有熱愛生活,才有力量戰(zhàn)勝他所面對的一切苦難,因此自己總會在每部作品中“留下光亮”。最終巴斯瑪從大自然、詩歌、音樂和寫作中汲取力量,病情得到極大緩解,重新開始了跳舞。作家堅信人終究能從病痛和苦難中獲得解脫和救贖,這也是對阿拉伯世界實現(xiàn)健康發(fā)展所抱有的美好希望。

阿萊薇婭·蘇卜哈與《熱愛生活》,圖片由作者提供

突尼斯詩人穆綏夫·瓦哈伊比(1949—)的詩集《還剩最后一杯》在2020年初獲得第14屆謝赫扎耶德圖書獎的文學獎,這是該獎第一次頒給詩集和詩人,加上2020年底美國女詩人露易絲·格呂克獲得諾貝爾文學獎,都在一定程度上對阿拉伯詩歌界產生了鼓舞。詩人認為“鮮活的詩是我們能在其中嗅到祖先的味道”,因此他的詩選擇使用日常生活中的詞匯,并帶有濃厚的馬格里布文化、地中海文化和非洲文化的特殊印記。關于標題,詩人表示“還剩最后一杯”象征著未完成和不完美,而不完美中恰恰蘊藏著變成完美的可能性,也意味著未來可能會出現(xiàn)希望,這是對新生活的期盼,也是對新視野的探索。

黎巴嫩象征派代表詩人賽義德·阿格勒曾說“最美的歷史是明天”,這意味著歷史是需要人們從現(xiàn)實、夢想和抱負中創(chuàng)造出來的。阿拉伯世界經(jīng)歷了戰(zhàn)爭、沖突、疾病等種種災難,積累了太多的痛苦與挫敗,作家們無時無刻不在為國家和民族尋求處理創(chuàng)傷與迷惘、探索未來生存發(fā)展的有效途徑。所幸人會比想象中要堅強,無論如何必須面對生活帶來的一切挑戰(zhàn),在文學中尋找力量,重建希望,正如敘利亞劇作家薩阿德拉·瓦努斯所說,“我們注定要懷有希望”。

(原文載《外國文學動態(tài)研究》2021年第4期,“年度文學研究”專欄,由于篇幅有限,省略了原文中的腳注。)