虛構(gòu)敘事與身份書寫 ——評2019年德國圖書獎獲獎小說《起源》

內(nèi)容提要 作為當(dāng)代德國移民文學(xué)的后起之秀,前南斯拉夫裔德語作家薩沙·斯坦尼西奇憑借其自傳體小說《起源》一舉斬獲2019年德國圖書獎。評委會高度評價(jià)作者以宏大的想象力將讀者從編年紀(jì)事、現(xiàn)實(shí)主義以及單一形式的傳統(tǒng)中解放出來,認(rèn)為“起源”只有作為斷片和虛構(gòu),并在與歷史可能性的交互游戲中才能得以存在。論文嘗試借助伊瑟爾的文學(xué)虛構(gòu)理論重構(gòu)《起源》的虛構(gòu)敘事策略,再借由霍米·巴巴的身份混雜性理論揭示小說中移民身份書寫的維度以及身份起源追溯的內(nèi)涵,以此進(jìn)一步認(rèn)識文學(xué)創(chuàng)作手法與文學(xué)文本內(nèi)涵的交互關(guān)系問題。

關(guān)鍵詞 德國圖書獎 薩沙·斯坦尼西奇 《起源》 虛構(gòu)敘事 身份書寫

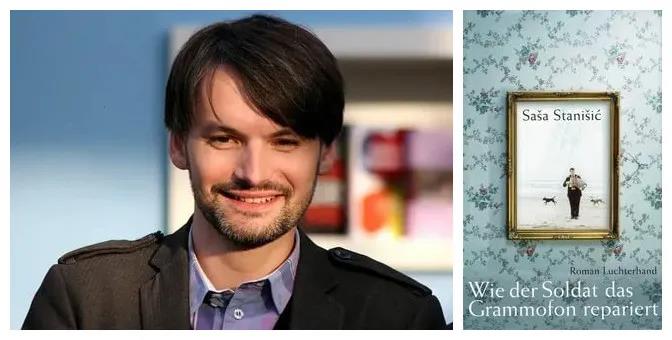

薩沙·斯坦尼西奇(Sa?a Stani?ic)是德國當(dāng)代移民文學(xué)中異軍突起的一名后起之秀。1978年,他出生于波黑小鎮(zhèn)維謝格拉德。1992年,波斯尼亞戰(zhàn)爭爆發(fā),他與家人作為難民逃往德國海德堡。2006年,斯坦尼西奇的處女作《士兵如何修理留聲機(jī)》(Wie der Soldat das Grammofon repariert)入圍當(dāng)年德國圖書獎短名單,后于2008年獲得沙米索獎。2014年,他的第二部小說《節(jié)日前夕》(Vor dem Fest)入圍當(dāng)年德國圖書獎長名單,并獲得萊比錫圖書獎。2019年,四十一歲的斯坦尼西奇以自傳體小說《起源》(Herkunft)一舉斬獲德國圖書獎。

移民身份書寫為斯坦尼西奇的作品烙上了深深的文化印記,但他并不認(rèn)為應(yīng)將所謂的移民文學(xué)與主流民族文學(xué)割裂開來。尤其對于德國這種具有高移民占比的國家來說,他認(rèn)為移民文學(xué)不是民族文學(xué)海洋上的孤島,而是這片海洋的重要組成部分。在某種程度上,斯坦尼西奇的這一態(tài)度也與德國文學(xué)界對當(dāng)代移民文學(xué)的關(guān)注相契合。

(薩沙·斯坦尼西奇與《士兵如何修理留聲機(jī)》,圖片源自Yandex)

近年來,德國文學(xué)界對具有移民身份或少數(shù)族裔背景作家的德語文學(xué)創(chuàng)作青眼有加。如2010年,來自前南斯拉夫、后僑居瑞士的女作家阿波尼(Melinda Nadj Abonji)憑借自傳體小說《鴿子起飛》(Tauben fliegen auf)同時斬獲當(dāng)年德國及瑞士圖書獎;2018年,德國文壇最高榮譽(yù)畢希納文學(xué)獎被頒予匈牙利裔德語女作家特蕾西婭·莫拉(Terézia Mora),其首部長篇小說《所有的日子》(Alle Tage,2004)關(guān)注的也是移民群體的身份認(rèn)同問題。

2019年德國圖書獎評委會給斯坦尼西奇的頒獎理由如下:“薩沙·斯坦尼西奇是一位優(yōu)秀的敘事者,以致他甚至不信任敘事。不復(fù)存在的起源隱匿在每一個句子背后,該起源同時又推動著敘事。起源只有作為斷片和虛構(gòu),并在與歷史可能性的交互游戲中才得以存在。作者以宏大的想象力……將讀者從編年紀(jì)事、現(xiàn)實(shí)主義以及單一形式的傳統(tǒng)中解放出來……通過幽默的方式,他用自己的故事迎擊歷史拼湊者的講述。《起源》描述了一種‘當(dāng)代’的圖像,而當(dāng)代在不斷重新講述自身。一幅‘如同祖先的肖像畫’因而成為一部包羅生命之路的歐洲的小說。”

斯坦尼西奇稱“離題”(Abschweifung)是其寫作模式,認(rèn)為“‘離題’源于并符合當(dāng)下多重刺激、感知與要求的同時發(fā)生,這種異質(zhì)性以拼貼的、多角度的、時間性的方式恰如其分地整理這些故事”。因此,他在《起源》中突破傳統(tǒng)寫作方式,以若干章節(jié)斷片的零散排布取代了較為完整的一以貫之的線性情節(jié)。一般來說,文學(xué)創(chuàng)作手法總是為其文本主旨與內(nèi)涵服務(wù),而移民身份書寫又是斯坦尼西奇的作品中不容忽視的特色,故本文嘗試借助德國文論家沃爾夫?qū)ひ辽獱枺╓olfgang Iser)的文學(xué)虛構(gòu)理論重構(gòu)《起源》的虛構(gòu)敘事策略,再借由美國后殖民理論家霍米·巴巴(Homi K. Bhabha)的身份混雜性理論來揭示小說中移民身份書寫的維度以及身份起源追溯的內(nèi)涵,以此進(jìn)一步認(rèn)識文學(xué)創(chuàng)作手法與文學(xué)文本內(nèi)涵的交互關(guān)系問題。

一、虛構(gòu)敘事策略

德國接受美學(xué)理論家伊瑟爾認(rèn)為:“虛構(gòu)、現(xiàn)實(shí)、想象之三元合一的關(guān)系是文學(xué)文本存在的基礎(chǔ)。”斯坦尼西奇的文學(xué)觀與之相似,認(rèn)為“虛構(gòu)小說是一個由虛構(gòu)、感知和回憶組成的開放體系,它與真實(shí)的發(fā)生有所沖突”(Herkunft:20),但虛構(gòu)有時也讓現(xiàn)實(shí)變得更加可以忍受。斯坦尼西奇的祖母晚年罹患失智癥,他的虛構(gòu)既是為了填補(bǔ)祖母的回憶漏洞,也是自己遭遇危機(jī)時不可撼動的歸處。祖母回憶的不可靠性為敘事者的回憶與講述打開切口,同時也成為整個小說文本虛構(gòu)化敘事的基礎(chǔ)。

在上述三元關(guān)系的基礎(chǔ)之上,伊瑟爾重點(diǎn)探討了作者生產(chǎn)文學(xué)文本的三種虛構(gòu)化行為,即選擇、組合和自我暴露(《虛》:17)。伊瑟爾的這一理論為重構(gòu)《起源》這部自傳性虛構(gòu)小說中的敘事策略提供了頗具意義的參考價(jià)值。

首先,伊瑟爾認(rèn)為,“選擇過程賦予了文本意向性”,“由于作者描寫的對象分解成零散的材料,而這些材料要么在文本中獲得了具體的意義,要么成為隱藏在文本中的支配因素,因此,描寫對象的具體可感特征被這些因素賦予了一定的傾向性”(《虛》:18—19)。《起源》中“正直、忠誠、不懈”一章的敘事便體現(xiàn)了上述文論觀點(diǎn)。在南斯拉夫國慶日這一天,敘事者“我”看到,年邁的老人噙著熱淚歌唱“不復(fù)存在”的家園:“我的路指引我向遠(yuǎn)方,我追隨我的命運(yùn),我將你攜于心上,你對我永遠(yuǎn)珍貴無比,我可愛的家鄉(xiāng),南斯拉夫,南斯拉夫!”(Herkunft:90)這一幕在文中奠定了作家對于故國之思的基調(diào)。作家所選擇的南斯拉夫人的象征性集會地點(diǎn)大概也是有意為之,比如“德國人險(xiǎn)些(在那里)殺了鐵托”的亞伊采和曾掩護(hù)過鐵托及其指揮部的“山洞”(Herkunft:91)。這兩個地點(diǎn)承載著二戰(zhàn)時期真實(shí)的歷史:1943年8月起,亞伊采成為鐵托元帥領(lǐng)導(dǎo)的游擊隊(duì)大本營,當(dāng)納粹德軍在1944年1月占領(lǐng)此地時,鐵托已提前將指揮部遷至波斯尼亞小鎮(zhèn)德瓦爾西邊兩百公里的地方。為躲避德軍空襲,鐵托轉(zhuǎn)移到一個山洞里,并繼續(xù)指揮游擊隊(duì)行動。1944年5月,德軍發(fā)起圍剿鐵托首腦機(jī)關(guān)的“跳馬行動”,結(jié)果陷入四面埋伏的危險(xiǎn)境地,行動徹底失敗。此役之后,鐵托作為游擊隊(duì)領(lǐng)袖的聲望日益提高,進(jìn)一步促進(jìn)了南斯拉夫解放運(yùn)動的發(fā)展。1945年11月29日,南斯拉夫建國,鐵托成為凝結(jié)南斯拉夫贏得反法西斯勝利、實(shí)現(xiàn)民族解放的集體記憶的象征。某種程度上,“文本的意向性勾勒出了參照系統(tǒng)的基本輪廓,并‘解構(gòu)’這一系統(tǒng)將其轉(zhuǎn)化為自我呈現(xiàn)的材料”(《虛》:20)。關(guān)于南斯拉夫作為統(tǒng)一、獨(dú)立而強(qiáng)大的共和國的歷史記憶成為文本中的一個重要“參照系統(tǒng)”,作者借助所選擇的歷史素材傳遞出這樣的信息:前南斯拉夫人民對故國的思懷,為虛構(gòu)文本拓展出了一重真實(shí)而厚重的藝術(shù)空間。

其次,作為選擇行為的互補(bǔ)方式,組合“使各種不同因素組成一個有機(jī)整體”(《虛》:20)。“組合造成了文本內(nèi)部的相互關(guān)聯(lián),從而在文本內(nèi)部形成了三個游戲?qū)用妫航M合把‘包裹在文本中的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)值、暗示和引語相互勾連在一起’;第二個層面出現(xiàn)在通過相互關(guān)聯(lián)已經(jīng)建立了某些語義場的地方;第三個層面就是詞匯層面的相互關(guān)聯(lián),它表現(xiàn)在‘詞義在漸顯和漸隱方面的相互影響上’。”

斯坦尼西奇在“足球、我與戰(zhàn)爭,1991”一章中將南斯拉夫在1991年短期內(nèi)相繼發(fā)生的大事件組合起來:4月,南斯拉夫紅星隊(duì)在歐冠半決賽上擊敗德國拜倫隊(duì)挺進(jìn)決賽,并勇奪當(dāng)屆桂冠;6月,斯洛文尼亞爆發(fā)首輪武裝沖突;隨即,斯洛文尼亞、克羅地亞相繼宣布從南斯拉夫獨(dú)立。當(dāng)年反法西斯的歐洲戰(zhàn)場與如今的歐冠足球賽場之間在文本中存在著某種隱匿的關(guān)聯(lián)。當(dāng)貝爾格萊德紅星隊(duì)在歐冠賽場上所向披靡的時候,南斯拉夫內(nèi)戰(zhàn)卻悄然拉開序幕。在此,“射門”(Schuss)與“槍炮”(Schüsse)組合成一個相互聯(lián)系而又對比強(qiáng)烈的語義場(Herkunft:13),即伊瑟爾“組合”理論中提及的第二個游戲?qū)用妗9蕠o予“我”的榮耀與悲惋交雜在敘事之間:“這樣的一支球隊(duì)在巴爾干半島上再也不會有了。”(Herkunft:15)

文本中的“組合”策略在“絞死他們!”一章里同樣有跡可循:“1992年8月,新納粹在羅斯托克向越南勞工的宿舍樓投放燃燒瓶……周圍有些小商鋪,人們拿著啤酒和香腸,張望著大火。消防隊(duì)來了,人們(卻)封鎖了通道。一場德國大屠殺年市(Pogromjahrmarkt)。”隨后,作家借用一系列關(guān)鍵詞重構(gòu)出上述新納粹的暴力縱火事件,以及德國當(dāng)?shù)鼐用褡鳛榕杂^者的冷漠:初到德國的“我”在單詞本上記下以下單詞,如“自衛(wèi)軍”(Bürgerwehr)、“炸彈”(Sprengsatz)、“窒息”(ersticken)、“限制”(Einschr?nkung)、“人權(quán)”(Grundrecht)等等。(Herkunft:140-141)此種平行指涉的敘事手法,在文本內(nèi)來看也正如伊瑟爾所指的在顯性語匯層面亦即第三個層面上的組合關(guān)聯(lián)游戲。

最后,伊瑟爾對“自我暴露”這一虛構(gòu)化行為的解釋如下:“文學(xué)文本包含著大量標(biāo)示其虛構(gòu)特征的信號”,且這種“虛構(gòu)的形式以作者與讀者之間達(dá)成的某種共識為基礎(chǔ)”(《虛》:25)。《起源》的最后一章“龍的寶藏”的創(chuàng)作很大程度上便體現(xiàn)了“自我暴露”這一手法。作家在給讀者的“警告”一章中就發(fā)出明顯的信號:“接下來不要按照順序閱讀!你決定,故事應(yīng)該怎么發(fā)展,你創(chuàng)造你自己的冒險(xiǎn)……你就是我。”(Herkunft:302)該章約占全文篇幅的六分之一,是整部作品的一大亮點(diǎn),也是作者的想象與讀者的想象交織共舞、自由馳騁的文本場所。這部分實(shí)驗(yàn)性的文本片段編演也可看作羅蘭·巴特所謂的“可寫的文本”。

斯坦尼西奇在這一章為讀者編寫了不同的情節(jié)片段,讀者根據(jù)自己的選擇可以走向不同的開放結(jié)局,并且故事的“重寫”可以在文本內(nèi)反復(fù)進(jìn)行。祖母的話指明該文本的游戲性——“對于你一切都是一個游戲”(Herkunft:333)。與此同時,作家在文本內(nèi)外不斷跳躍,將敘事角度由“我”轉(zhuǎn)變成“你”,從而將讀者引入他精心搭建的文本想象空間。從眼花繚亂的故事可能性中,讀者可以發(fā)掘出作者對圣喬治屠龍傳說的化用。如果你選擇推進(jìn)情節(jié),那么你要將祖母從羅加蒂察的養(yǎng)老院中帶走,并哄騙她相信祖父未亡,從而讓其化身“騎士”前往奧斯克魯沙附近的山上屠龍、尋夫。據(jù)說,祖父的家鄉(xiāng)奧斯克魯沙流傳著屠龍的神秘傳說,屠龍者在此地備受尊敬。祖父曾是南共黨員,他在二戰(zhàn)時期的反法西斯戰(zhàn)爭中或許正扮演了勇敢的“屠龍者”角色。作家在這部分的文本生產(chǎn)中既虛構(gòu)出撕裂的火焰中群龍匯聚、鱗片閃爍的奇幻畫面,也設(shè)定了祖母在由三頭巨龍所守護(hù)的棧橋邊與彼岸的祖父重逢的情節(jié)。盡管祖母在文本中曾質(zhì)疑這樣夸張的講述無法維持她的生命,但實(shí)際上,作家不僅是以此種虛構(gòu)的方式去彌補(bǔ)祖母對祖父的思念,也是在嘗試保留和傳承關(guān)于祖輩的傳說、故事和回憶,這何嘗不是“屠龍”征途中所要找尋的“寶藏”。

二、移民身份書寫

當(dāng)代后殖民理論家霍米·巴巴認(rèn)為:“新國際主義的人口統(tǒng)計(jì)學(xué)就是后殖民的移民歷史、文化政治流散者的敘事、……流亡詩學(xué)和政治經(jīng)濟(jì)難民的嚴(yán)肅散文。”斯坦尼西奇的《起源》便是全球政治歷史高速流動中的文學(xué)文化書寫。他一方面綜合運(yùn)用上述多種虛構(gòu)化敘事策略勾勒出宏觀視野中的歷史與社會背景框架,另一方面通過對移民身份的書寫將微觀視野中的個人與異文化的交互經(jīng)驗(yàn)呈現(xiàn)在讀者面前。

波斯尼亞戰(zhàn)爭爆發(fā)后,敘事者“我”與母親穿過塞爾維亞、匈牙利和克羅地亞逃往德國。在跨過邊境之后,“我”的移民身份書寫之旅也隨即開啟。在一堂地理課上,“我”表示“貝爾格萊德(南斯拉夫)、薩拉熱窩(波黑)和柏林(德國)”都是家鄉(xiāng)的首都。那么,圍繞這三個地點(diǎn)組成的兩大場域(即本源國-移民國)的敘事在某種程度上也映射出文中移民身份書寫的維度,借此似乎也可以整理出關(guān)于“我”的身份起源及建構(gòu)的初步線索。

首先,“我”對南斯拉夫的身份認(rèn)同渴望如初:“只要這個國家還存在,我就稱自己為一個南斯拉夫人。”(Herkunft:14)關(guān)于南斯拉夫的敘事,“我”最直接的記憶是“五·二五”青年節(jié)接力賽,它起初旨在致敬鐵托。在這一階段,“我”對自己的認(rèn)同為“鐵托的少先隊(duì)員”。可當(dāng)作家進(jìn)入文本的回憶空間時,敘事者“我”曾經(jīng)的熾熱情感似乎透露出一絲危機(jī)。面對與之共同成長起來的接力賽,“我”的內(nèi)心卻生出一種“恐懼”。這種“恐懼”隱約體現(xiàn)在“我”對參賽時接力棒的記憶偏差上。經(jīng)過查證,1987屆的接力棒上“插著八條白桿,桿頭有八個紅點(diǎn),應(yīng)是象征著南斯拉夫八個民族的血”,但作家筆鋒一轉(zhuǎn),隨即抽離到當(dāng)下冷酷的觀察中——“不久后民族之間的流血?dú)垰⒁呀?jīng)顯現(xiàn)”(Herkunft:240—241)。恐懼感受與記憶偏差讓“我”與南斯拉夫之間的回憶關(guān)聯(lián)逐漸模糊化,身份認(rèn)同的搖擺性和不穩(wěn)定性也初見端倪。

接下來,在關(guān)于波黑、尤其是關(guān)于家鄉(xiāng)維謝格拉德的敘事中,“我”進(jìn)入到間接的、感知式的書寫維度。這是一種隔著遙遠(yuǎn)距離的悲慟、無奈與遺憾。在“羔羊”一章里,作家述及內(nèi)戰(zhàn)時,除了通過媒介性的記錄講述塞族殘害穆斯林的歷史,作家還將視角側(cè)面地轉(zhuǎn)移到母親身上,在家鄉(xiāng)“她是另一個人,更令人恐懼和喜怒無常”(Herkunft:196—197)。“我”作為這段歷史的講述者想必內(nèi)心五味雜陳,因?yàn)椤拔摇钡母赣H來自塞爾維亞家族,而母親則是位穆斯林。在處女作中,作家記述了發(fā)生在維謝格拉德的野蠻殘暴的種族清洗。時隔多年,在新作里,家鄉(xiāng)這段殘酷血腥的歷史仍然讓敘述者“我”耿耿于懷,始終因童年的幸福而“感到有罪”。

按照巴巴的觀點(diǎn),混雜性“逆轉(zhuǎn)了殖民者否定的結(jié)果,以至于其他‘被否定的’知識進(jìn)入主宰性話語并疏離了其權(quán)威的根基”。也就是說,這一混雜性為邊緣話語對中心話語的挑戰(zhàn)和解構(gòu)提供了內(nèi)在動力。他認(rèn)為,一個民族文化內(nèi)的少數(shù)族裔或移民處于間隙的、居間的“第三空間”,他們的身份帶有混雜性,他們也被刻上了雙重印記,即“作為訓(xùn)導(dǎo)性的客體”和“作為展演性的主體”。一方面,“我”作為移民對故國家園的回憶和敘事正是一種基于母國文化根源的“展演性”的發(fā)聲;另一方面,以“我”的視角來講述移民群體在德國的生存現(xiàn)狀則更加凸顯出這種雙重?cái)⑹绿匦浴?/p>

處于權(quán)力中心之位的強(qiáng)勢文化族群對弱勢文化族群的規(guī)訓(xùn)性,體現(xiàn)在機(jī)場海關(guān)對“我”護(hù)照簽證的反復(fù)盤問以及外管局對“我”申請入籍的嚴(yán)苛管控上。移民作為“被訓(xùn)導(dǎo)的客體”還表現(xiàn)在他們必須生活在由官方所劃定的聚居區(qū)內(nèi)——海德堡南部的埃默茨格倫德則可以看作福柯的空間理論中用以規(guī)訓(xùn)受歧視的邊緣人群的、相對封閉的、偏離性的異質(zhì)空間。在這個空間里聚居著“波斯尼亞人和土耳其人……俄裔德國人、波蘭裔德國人”,還有大量因戰(zhàn)亂而流離失所的“瘦弱而沉默的黑人”(Herkunft:126)。在德國,移民必須“遵守每一個規(guī)則”,每時每刻都有人在提醒他們“異鄉(xiāng)人”的身份。由于在德國社會受到歧視和排斥,“我”開始抗拒自己作為“南斯拉夫人和難民”的身份。但另一方面,作為被德國本土文化所排斥的少數(shù)亞文化族群,它們在象征性的閾限空間內(nèi)卻形成了某種意義上的文化融合,這標(biāo)注出強(qiáng)勢民族文化內(nèi)部本質(zhì)存在的“文化差異”“異質(zhì)歷史”及“緊張的文化定位”,也預(yù)示著其內(nèi)部涌動著反抗中心權(quán)威的話語力量。

巴巴表示:“‘第三空間’構(gòu)建了發(fā)聲的話語環(huán)境,確保文化意義和標(biāo)志沒有原始的統(tǒng)一性和固定性;即使相同的符號也可以被占用、被翻譯、被再歷史化,被重新閱讀。”掌握德語是移民融入德國社會的必要準(zhǔn)備,同時這也促進(jìn)了他們含帶著“混雜性”的主體能動性——“許多詞匯、規(guī)則和技能使你踏上新的旅程:你開始撰寫故事”(Herkunft:136),移民作為主體的“展演性”敘事因此也具備了條件。這些故事關(guān)乎蔑視、融入,也關(guān)乎承認(rèn)。“我的海德堡”這一稱呼表明“我”在移民國的主體認(rèn)同逐漸加深。相應(yīng)地,“我”也開始為捍衛(wèi)自己的身份而竭力發(fā)聲,“我”一針見血地指出德國社會目前存在的激烈的種族沖突與矛盾:第一,移民群體的發(fā)展在德國當(dāng)代社會舉步維艱,“難民在當(dāng)時和現(xiàn)在仍然在結(jié)構(gòu)上處于廣泛的不利地位……給我的機(jī)會越多,就越難將我推向邊緣或讓我成為受害者”(Herkunft:185)。第二,當(dāng)下德國社會排外的緊張狀況與1990年代初的危機(jī)事態(tài)并未有所不同。2018年夏,德國東部開姆尼茨爆發(fā)大規(guī)模反對移民的游行示威,“希特勒敬禮依然出現(xiàn)在當(dāng)下社會”(Herkunft:100),德國極右民粹主義政黨選擇黨(AfD)的支持率也一直居高不下。

小說中“我”的身份認(rèn)同建構(gòu)過程刻著復(fù)雜而多元的文化印記,它既包含母國賦予的榮耀和傷痛,也包含移民國的冷漠與包容。足見作家對于身份起源問題的看法較為冷峻,他嘗試糾正被人們所曲解的、所強(qiáng)加的、不公平的刻板印象:“起源仍然是一個建構(gòu)物!……它是不歸功于任何才干的一種財(cái)富,但它卻創(chuàng)造了優(yōu)勢和特權(quán)。”(Herkunft:33)他的態(tài)度明確又堅(jiān)定:“我的反抗針對的是對出身起源的盲目崇拜以及對民族認(rèn)同的幻覺。”(Herkunft:221)那么,處于混雜社會文化空間的人們又該如何面對認(rèn)同的困境呢?當(dāng)“我”問祖母該如何前行時,她告訴我“德里納河與故事都是無法回返的”。這句話源自前南斯拉夫諾貝爾文學(xué)獎得主伊沃·安德里奇(Ivo Andric)的著名小說《德里納河上的橋》(Na Drini ?uprija. Vi?egradska hronica),斯坦尼西奇在《士兵如何修理留聲機(jī)》中同樣援引了它。這句話最初意指發(fā)生的歷史無法回退,人們的傷口也難以愈合,但在文本中它或許可以指向身份與起源:在悠悠的歷史長河中,個體的身份在政治、社會、文化等多重因素的裹挾下持續(xù)裂變、生成,個體身份認(rèn)同的動態(tài)建構(gòu)過程凝聚著無數(shù)偶然的瞬間和碎片。盡管歷經(jīng)苦難,但也許人們可以抱持作者在文中所推崇的德國浪漫派詩人艾辛多夫?qū)τ诩覉@的那般美好希冀,如同故鄉(xiāng)流淌千年的、曾融合多種民族文化的德里納河一樣不斷向前,同時也繼續(xù)將祖輩的故事與回憶,連同自己的文化經(jīng)驗(yàn)講述下去。正如作家所言:“在存在危機(jī)的剎那,講述可以是一種生存策略,是在一個不信任的世界中的自我確認(rèn)。”

結(jié) 語

自2015年德國難民危機(jī)爆發(fā)、默克爾政府收緊難民政策以來,德國文學(xué)界對當(dāng)下社會移民問題的關(guān)注有增無減。當(dāng)人們一再追問關(guān)于身份起源的問題時,斯坦尼西奇索性用自己所經(jīng)歷的故事,以文學(xué)化的方式給出了真誠而又戲謔的回應(yīng)。在追溯身份起源內(nèi)涵的問題上,斯坦尼西奇與當(dāng)代英國文化研究之父斯圖亞特·霍爾(Stuart Hall)的看法不謀而合:“文化身份既是‘存在’又是‘變化’的問題……它們決不是永恒地固定在某一本質(zhì)化的過去,而是屈從于歷史、文化和權(quán)力的不斷‘嬉戲’。”

從形式上來講,作者采用的“離題”的寫作方式也是在“以排外為綱領(lǐng)的時代”(Herkunft:62)反叛“出身起源”這類概念固化的一種嘗試。《起源》的創(chuàng)作手法與其文學(xué)內(nèi)涵之間具有緊密的交互關(guān)系,斷片式的敘事策略與碎片化的身份建構(gòu)并行不悖、相得益彰。斯坦尼西奇的這部自傳體虛構(gòu)小說以微觀視野的小敘事鋪陳宏大的歷史背景框架,用復(fù)雜而敏感的雙重身份書寫表達(dá)對當(dāng)今德國社會的政治關(guān)切。無疑,其實(shí)驗(yàn)性的敘事手法與針砭時弊的文化立場也使這部文學(xué)作品成為“邀請讀者參與社會意義生產(chǎn)的一種實(shí)踐”。

(原文載《外國文學(xué)動態(tài)研究》2021年第2期“新作評論”專欄,由于篇幅有限,省略了原文中的腳注。)