顧頡剛:治學,其心也誠,其志也堅

原標題:治學,其心也誠,其志也堅——從《我的父親顧頡剛》中看親人寫學人

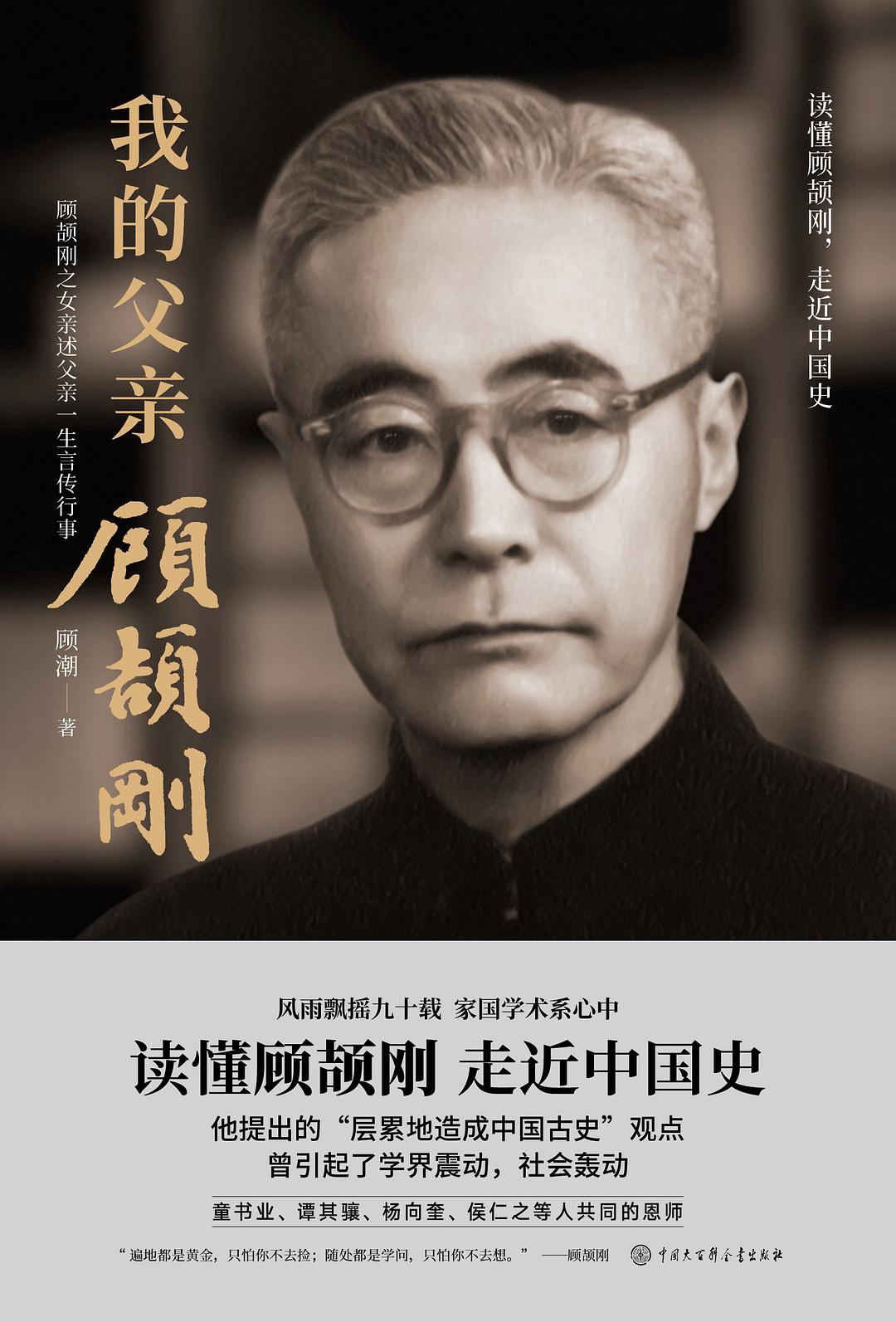

《我的父親顧頡剛》,顧潮著,中國大百科全書出版社2020年9月出版

編者按:顧頡剛先生當之無愧是中國近代史學史上的巨人。以往我們在談及先生時,往往津津樂道他開拓的一大片學術園地和他在史學研究領域的功業。雖然在顧先生自己的著述中,我們多能看到他對祖母、祖父,童年、青年生活的追憶,但這些經歷畢竟是他生活的片段,不是學術史研究的內容。通過顧潮女士的這部紀傳體佳作,我們可以生動而完整地了解顧先生那波濤起伏的一生。這本書讓我們看到了一個更為鮮活的人物,一個真實的有血肉的史學家。

各種各樣的學人傳記,我們讀到過許多,這些講述學人人生經歷、學術生涯的傳記無疑是我們研究學術史,了解歷史的重要參考。在為數甚眾的學人傳記中,由親人寫就的并不多見,佳作則更少,而顧潮女士的《我的父親顧頡剛》,則正是其中的佼佼者。本書以女兒的眼光描寫作為歷史學家的父親,材料之翔實豐富,視角之細膩獨特,立場之客觀無偏,尤屬罕見。本書既使不甚熟悉先生的讀者也能知道先生的治學與為人,又展示了許多先生生活中不為人知的細節,使專家和內行們更能深刻理解先生那跌宕起伏的一生。

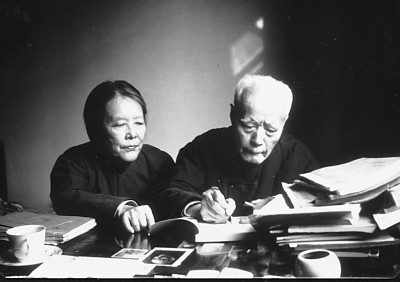

1979年3月,顧頡剛與夫人張靜秋。

超越個人感情的學術史

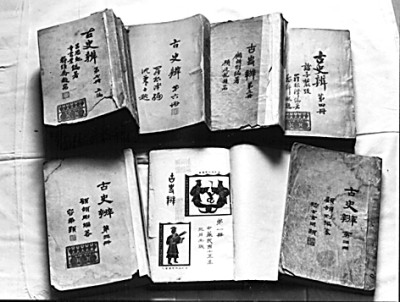

在中國近代學術史上,顧頡剛先生無疑是一位中心人物。顧先生的歷史學研究,以由其引領的“古史辨”運動及七大卷《古史辨》為代表,直接促成了傳統學術向現代學術的結構性轉向,奠定了中國現代史學的基礎。同時,顧先生興趣廣泛,一生保持著旺盛的好奇心,除其視為“當行本色”的經學、《尚書》學、上古史學、歷史地理學等史學研究外,先生在民俗學、上古神話學、故事學、宗教學、民族學、邊疆地理學等領域,亦皆可謂開風氣之先。直至今日,無論歷史學、民俗學還是文學,我們各學科的學術研究仍離不開先生著述的滋養。

其實民國學界群星閃耀,除了顧頡剛先生,還有胡適、錢穆、傅斯年、呂思勉、陳寅恪等人,但我們不得不承認,在這些人當中,顧先生是十分特殊的。他的特殊不僅表現在特立獨行、桀驁不馴的氣質,還表現在顧頡剛與近百年來中國歷史本身的聯結如此緊密——身為古史學家,卻一生隨著政治、社會的動蕩變幻而榮辱浮沉。當然,從某種意義上講,先生也參與了對歷史的塑造:史學家解釋歷史,而歷史觀念則影響著民族的未來發展走向,先生的“層累地造成的古史說”和由先生引發的“古史辨”運動,無疑深刻改變了近代以來華夏民族對上古歷史的認同方式。可以說,了解顧頡剛,就可了解民國史學學術的一半,就可了解從清朝末年至民國,至新中國改革開放這百余年間的歷史。

顧潮女士為顧頡剛先生之女,自1980年先生溘然長逝后,顧潮即開始對先生遺稿、日記、信件的整理工作,由她來講述先生的一生,自然是最恰當的。在《我的父親顧頡剛》中,顧潮展示了先生私人日記和書信的一些片段,也透露了相當多的先生不為人知的生活真實情況,特別是一些只有朝夕相伴的親人才知道的細節,如先生晚年時如何在病痛中艱難治學,有哪些一直惦念不忘的未竟的研究工作,等等,這些都是我們研究學術史的第一手材料。更難能可貴的是,顧潮以女兒的身份追憶父親,深情不難想象,但當我們翻開這部《我的父親顧頡剛》,卻只能讀到娓娓道來的平靜、克制。顧潮以一種旁觀者的眼光,盡可能客觀全面地講述顧頡剛一生的榮辱、波折、經歷,這也就使這部書超越了私人情感的藩籬,而成為一部具有重要參考價值的學術史佳作。

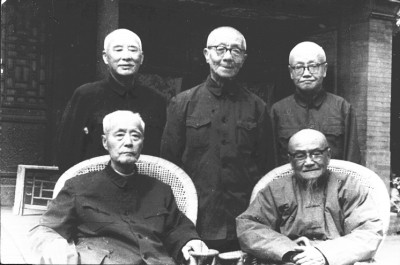

1975年4月與老友在葉圣陶寓所合影(前排左起:顧頡剛、王伯祥;后排左起:葉圣陶、章元善、俞平伯)。

一部學術與人生互動的立體歷史

顧頡剛先生在學術史上最大的價值,應在于他促成了舊的經學研究的革命,在于他“層累地造成的古史說”的疑古觀念。我們當然可以從學術史的角度追溯其學術脈絡,將顧先生的研究方法和學術理念追溯至宋人的疑古或清人的考據之學,但也必須看到獨特的人生經歷對先生治學方法產生的巨大影響。先生在自己的文章著述中就愛談及各種生活經歷與其學術理論之間的關系,如在著名的《古史辨》第一冊自序中,先生就談到了幼年時祖父母的教養對其學術取徑產生的影響,但是這些散落在先生文章、日記中的生活畢竟是片段的,不成體系。顧潮的《我的父親顧頡剛》,從顧頡剛先生孩提時一直講到其人生的終點,全景式地呈現了先生一生中各個階段的經歷,并將先生的生活與治學相互比照,使讀者可以更清晰地懂得,朋友、親人、每日的柴米油鹽,這些屬于先生生活世界的“部分”,如何作用于先生學術的“部分”。

顧頡剛先生1893年生于蘇州的一個書香家庭,尚在提抱時就由祖父教識字,六七歲時已能讀簡明的古書,其舊學功底可見一斑。先生的祖母則是個聰慧而嚴厲的舊式婦女,善講民間故事,除了撫育先生成長,給予了他無微不至的關懷之外,還培養了先生對于民眾文化的熱愛。幼年時期祖父母的教養對先生產生了持續一生的影響。1913年,顧先生第一次遠離家鄉赴京求學,至1920年大學畢業,在此期間,顧先生不僅接觸到章太炎、王國維等舊學大師,還結識了胡適等留洋歸來,將西方的、所謂“科學的”學術理論帶回國的新派學者。在京時,年少的先生還曾有一年的時間流連戲園子聽戲,正是在聽那一場場演義歷史人物的好戲時,先生偶然“觸了一個機,所以驟然得到一種新的眼光,對于古史有了特殊的了解”,才有了古史也許像戲劇故事一樣是經過層累地敷寫的觀念。1922年,先生在《讀書雜志》刊發《與錢玄同先生論古史書》,第一次公開提出“層累地造成的中國古史”的觀點,一場史學大地震正式來臨。

在先生青年時代這段相對和平的歲月中,先生的學術工作以“辨偽”和“疑古”為主,這也是先生一生治學的旨歸。至“九一八”事變后,亡國滅種臨于不日,顧先生的學術研究受到“救亡圖存”使命感的激勵,轉向邊疆地理學的研究。

可以說,自青年時代起,先生幾乎一生逐于時事巨變,先北大,再廈大,再中山大學,再燕京大學,再云南大學,再遷至成都的齊魯大學,再蘭州大學……來回輾轉于相隔甚遠的數個大學之間,幾乎未有兩年以上的安定日子。可以想見,在那樣的歷史背景下,先生是怎樣拖家帶口,攜著沉重的書箱疲于奔命。然而,雖然不能常有一張安穩的書桌,雖然常常生計艱難無以養家,甚至住在炮彈轟炸的城里,聞炮彈炸響于耳畔,先生卻始終不改其治學之心。顧潮在《我的父親顧頡剛》中回憶,在她的記憶中,其父永遠是一個伏在書桌上讀書寫作的形象。顧先生治學,其心之誠,其志之堅,實在令我輩后學赧然。

《古史辨》第一至七冊

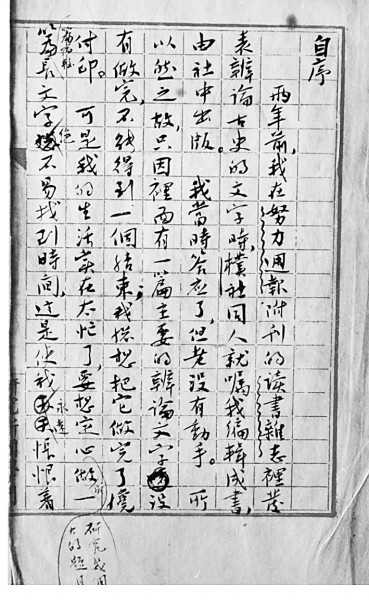

《古史辨》第一冊自序手稿

薪火相傳的學術授受史

顧頡剛先生雖有超世之才,但卻并不恃才而傲視他人,不唯從事學術研究的同輩、晚輩,只要是向先生祈求知識的人,先生都盡力滿足他們的需求。在青年學子中,先生擁有極大的聲望,經先生發掘、栽培的學子中,楊向奎、童書業、劉起釪、譚其驤、史念海,治《史記》的專家徐文珊,治方志研究的專家朱士嘉,乃至受到先生引薦的錢穆……中國近代史學巨擘中的大半,竟大多受到顧先生的教誨或提攜。這些青年學子圍繞在先生的身邊,形成了一批“為往圣繼絕學”的有生力量。先生與眾位弟子之間的故事一直為學界所樂道,這些師生情誼的細節在顧潮《我的父親顧頡剛》中也得到淋漓盡致地展示。

先生一生波折于數個大學及文化機構,其所到之處,無論中山大學、燕京大學、云南大學、齊魯大學、蘭州大學等等,無不受到青年學子的傾慕和追隨。如先生在蘭州大學講學時,狹小的教室座無虛席,一些原應放假回家的學生,即使滯留學校也要聽先生講課。先生對待青年學子一片眷眷之心,絕無偏私。他在教導學生時,從不照本宣科,令學生抄錄課堂筆記誦記完事,而是啟發他們自己讀書,從書中發現問題。曾受教于先生的劉起釪回憶,在他大學一年級時,顧先生叫他標點《古文尚書》,他不過按照《孔傳》的釋義標點通了,而顧先生看后笑了,叫他再對照別的參校書看看,劉起釪恍然大悟,原來先生是在誘導他自主走上治學的道路,不可盡信書,要從書中發現問題。后來劉起釪果然成為《尚書》研究的專家。顧先生對于每個向他請教的人,無論其背景如何,功底如何,一概傾囊相授。1965年,先生晚年在香山療養院療養時,身邊并無參考書,同住的何啟君對古史感到興味,央先生談談,顧先生竟為他從頭至尾,簡略地講述出一部簡明的《中國史學入門》。這本書后來逃得劫火,由何啟君整理出版,實在是顧先生傳道授業之心的明證。

1947年,顧先生在為《文史雜志》作的《復刊詞》中說:“我們都是服務于文化界的人,自己的生命總有終止的一天,不值得太留戀,但這文化的蠟炬在無論怎樣艱苦的環境中總得點著,好讓孑遺的人們或其子孫來接受這傳統。這傳統是什么?便是我們的民族精神,立國根本。”以一己之身為蠟炬,燃盡一生以續傳統、以立家國,這正是顧先生愛才、惜才,培養后學的根本原因。

在全書最末,顧潮追述其父彌留時的情境:頡剛先生仍像往常一樣,閱讀《十三經注疏》,書中夾著作記號用的紙條,而他當月的日記簿早已填滿日期——永不知停止思考的思想家驟然溘逝了!先生還有許多心愿未及完成,他的《尚書》研究,他的古史辨偽工作,他的標點匯編二十四史的心愿,太多太多了。顧潮寫作這本書,與其說是懷念其父,毋寧說是在提醒我輩:顧頡剛先生以一副文人的孱弱之軀,“在炸彈的火焰中”仍能“歷劫終教志不灰”,其未竟之志,正待我輩后人完成。

(作者:王學典,系國際儒學聯合會副會長、山東大學儒學高等研究院執行院長兼《文史哲》雜志主編)