轉型發展蹚新路,三晉大地繡華章 ——“我們向著小康走”中國作家山西行主題采訪活動側記

9月23日至28日,中國作協“我們向著小康走”系列采訪活動第五站來到三晉大地。23日,來自全國17個省(區、市)的34位作家在太原舉行了簡短而隆重的啟動儀式。23-24日,采訪團作家前往山西省轉型綜改實驗區改革創新展廳、山西博物院、太原鋼鐵有限公司等地參觀采訪。25日,作家們分三組,以“文學輕騎兵”的形式分別前往大同、呂梁、長治三地,深入一線采訪采風,挖掘山西人民在全面建成小康社會和轉型發展新征程中的新變化、新風貌,以文學的方式生動記錄和精彩呈現山西各地決勝全面小康、決戰脫貧攻堅取得的巨大成就。

中國作協“我們向著小康走——中國作家山西行”主題采訪活動啟動

中國作協書記處書記邱華棟講話

采訪團來到太原城區汾河晉陽橋段,聽取汾河水治理及沿岸生態保護情況

采訪團在山西轉型綜合改革示范區政務服務中心了解轉型綜合改革成果

采訪團在太原鋼鐵集團煉鐵廠六高爐、熱連軋廠控制室了解太鋼集團生產經營狀況

大同:向著精細化轉型蝶變

25日清晨,作家羅向東、李延青、潘靈、張者、黃殿琴、照日格圖、陳濤、張荔潔等一同前往山西大同,重走習近平總書記的大同調研路線,在黃花種植基地、西坪鎮坊城新村、云岡石窟等地,感受這座歷史文化名城的時代新貌。

大同是全國著名的煤炭之城,傳統能源重化工基地,歷史上煤炭產量占全國的四分之一,累計向全國調運煤炭達30億噸。采訪團第一站來到同煤集團塔山煤礦,了解傳統能源行業日益精細化、綠色化的轉型之旅。在“塞北第一村”楊家窯村,作家們實地感受了集體經濟下的富村、富民之路。近十年來,楊家窯村積極發展集體經濟,全村經濟總產值達8億元,農民人均純收入從811元迅速提高到4.46萬元。黃花種植、加工是大同大力發展的經濟產業,獨特的黃花凍干技術遠近聞名。采訪團作家在大同市云州區,深入了解在標準化種植、組織化管理、項目化扶持、聯動化發展形勢下的有機黃花標準化種植基地。

在整體易地搬遷的西坪鎮坊城新村,作家們深切感受到脫貧攻堅的內生動力。坊城新村于2016年開建,2018年入住。整村搬遷196戶412人,其中貧困戶77戶158人。新村重點發展540畝黃花特色產業,種植經濟林660畝、小雜糧290畝。截至2019年底,坊城新村77戶貧困戶已全部脫貧。政策與產業的雙重作用,讓大同的“黃花菜熱氣騰騰”,讓大同百姓過上了實實在在的好日子。

除了轉型能源結構、發展現代產業之外,當地還致力于保護傳統文化、打造文旅大同。大同曾為兩漢要塞、北魏帝都、遼金元三朝陪都、明清重鎮,是1984年全國首批公布的24座歷史文化名城之一。采訪團一行先后參觀了云岡石窟、大同古城、大同市博物館、云海曲藝社等地,聽取了研究人員對這些歷史遺跡和文物保護等情況的詳細介紹。大同采訪組作家為源遠流長、博大精深的傳統文化深感自豪,為大同歷史文化的厚度和縱深所折服。采訪團作家潘靈感慨道,大同是一座“領略之后方知大有不同”的城市,每一個中國人都有責任和義務認識、了解、學習中華文化,每一個中國作家也都應該有使命和擔當意識,堅定文化自信,弘揚優秀的傳統文化。

大同采訪組在大同同煤塔山煤礦有限公司,了解現代高產高效礦井建設

大同采訪組在大同西平鎮坊城新村,了解當地村民黃花養殖和收獲情況

大同采訪組在云岡石窟絲綢之路遺址,學習亞歐大陸文明交流交融交匯過程

大同采訪組在大同輕型飛機制造有限公司合影

呂梁:不忘初心的脫貧答卷

25日,采訪團許輝、陳文東、陶永喜、許平、張應輝、王國平、郭銀屏、趙建雄等8位成員集體前往呂梁市下轄的汾陽、興縣、臨縣、中陽等地,深入脫貧攻堅產業一線,細致了解當地脫貧攻堅產業發展及新農村建設情況,見證呂梁的新風貌、新變化。

采訪團第一站走進汾陽市賈家莊村馬烽故居,故居展覽館內收藏有馬烽的手稿、著作、遺物88件和圖片156幅及眾多影像資料,這些珍貴的檔案資料真實地記錄了馬烽創作的歷程。大家一邊討論一邊記錄,重溫當年馬烽創作《呂梁英雄傳》的文學歷程,感受昔日呂梁人民血與火的戰斗史詩。采訪團成員表示,館藏資料是寫作查考、歷史研究、經驗借鑒的寶貴財富。

26日上午,采訪團走進晉綏邊區革命紀念館,重溫了晉綏抗日的崢嶸歲月,緬懷革命先烈,汲取精神力量。采訪團成員陶永喜、陳文東與館長就“山藥蛋派發祥地”進行了深入交流,館長感慨道:“這解決了我長期以來的疑惑,中國作家團是我見過最認真、最好學的采訪團!”

“呂梁護工”作為助推呂梁脫貧攻堅連戰連勝的三大品牌之一,正逐漸成為一張享譽山西、叫響全國的品牌。26日,采訪團來到呂梁山護工學校,“大拇哥、二姆弟、大個子、四小弟…”這是護工正在學習如何為新生兒按摩。從報名、培訓再到就業,護工培訓一條龍式服務完全不收費,采訪團成員為呂梁市的好政策豎起了大拇指。當前,呂梁山護工學校累計培訓50000余人,26000多人通過呂梁山護工網站、微信公眾號、手機APP軟件實現了就業,紛紛走上了小康之路。27日上午,采訪團來到了中陽縣弓陽移民新村。新村風光優美,建筑用地80畝,建成特色移民房122套,幫助225戶609人搬出深山。目前,該移民新村已經成為美麗鄉村建設示范點。采訪團來到農戶家中,目睹村民的小康生活,感受濃郁淳樸的鄉情,感慨地說:“山好水好人好,來過一次忘不了。”

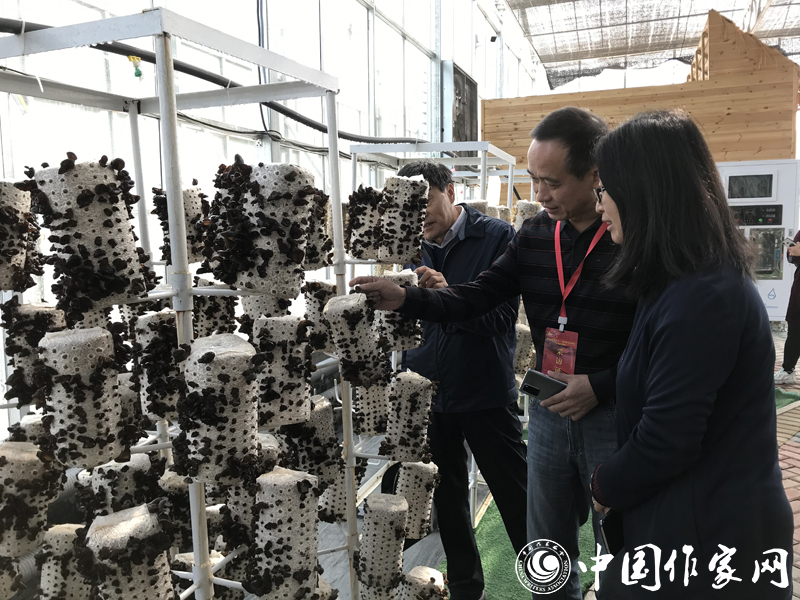

當前,黑木耳產業正成為呂梁市中陽縣鞏固脫貧成果和農民增收的重要支撐。采訪團在基地大棚里,看到一個個木耳菌棒一列列排開,菌棒上黑木耳長勢十分喜人。中陽縣黑木耳產業從2018年“小試牛刀”到2019年逐漸推廣,再到2020年全面鋪開,解決當地就業問題,帶動地方經濟發展。同樣,棗芽茶也正成為當地助力脫貧攻堅的一大產業。中陽縣根據當地紅棗原生態、多野生、無污染的自然優勢條件,以“匠心精神”投入了大量的研發費用,最終,棗芽茶系列產品被確定為《全國扶貧產品名錄》。

呂梁采訪組參觀汾陽賈家莊村史館

呂梁采訪組參觀棗芽茶生產基地

呂梁采訪組參觀黑木耳大棚基地

呂梁采訪組參觀中陽縣脫貧攻堅項目蔬菜大棚基地

呂梁采訪組在馬烽故居合影

長治:蹚出轉型發展上黨新路

25日,采訪團成員包宏烈、龍一、王十月、張世勤、耳根、曠胡蘭、王莉華、溫學軍、閻珊珊等驅車南下,奔赴山西省長治市,重溫八路軍革命英雄的紅色歷史文化,探訪脫貧攻堅的綠色生態奧秘。

采訪第一站來到革命老區武鄉縣,這里曾是華北抗日的指揮中樞,八路軍總司令部、一二九師司令部、中共中央北方局、抗日軍政大學總校等機關長期在此駐扎。人民軍隊在這里壯大,太行精神在這里孕育。作家們認真參觀八路軍太行紀念館、八路軍總部王家峪舊址、八路軍文化園等地,在實地走訪中感受抗戰歲月的烽火狼煙,回望太行精神的歷史榮光。在八路軍太行紀念館里,講解員動情講述珍貴影像照片背后無數革命先烈在艱苦抗戰中的英雄事跡,作家們飽含熱淚,為身處民族危亡時刻之際,太行兒女所展現出的百折不撓、艱苦奮斗精神所震撼,也為無數革命先烈在抗戰硝煙中的英勇犧牲精神而心生敬意。

“太行精神光耀千秋,紀蘭精神代代相傳。”采訪團前往長治市平順縣西溝展覽館,瞻仰全國著名勞模李順達、申紀蘭的生平事跡。在展覽館中,作家們系統深入地了解了申紀蘭作為第一屆至第十三屆全國人大代表、共和國勛章獲得者的生平事跡。她堅守勞動信仰,倡導并推動男女同工同酬,奉行艱苦奮斗、開拓創新的精神,成為屹立于在太行之上的精神豐碑。大家表示,“紀蘭精神”是新時代“太行精神”的生動寫照,作家應當以她為楷模,始終堅持艱苦奮斗,永遠保持與人民同心同行。9月23日,恰逢趙樹理逝世50周年之際,采風團集體前往趙樹理創作《三里灣》時的舊居參觀,向深入生活、扎根人民的楷模趙樹理致敬。作家王十月將趙樹理舊居景觀以短視頻形式同步傳播至抖音,數萬人在線“云參觀”這處隱藏在太行山深溝之中的作家故居,了解這位人民作家與人民同心同行的光輝事跡。

加快相關產業布局,推進關鍵技術產業化,為創造綠色、低碳、可持續的經濟發展做出貢獻,是長治加快產業升級的發展路徑。26日,采訪團前往擁有世界最先進深紫外LED技術的中科潞安紫外光電科技有限公司,參觀了解深紫外LED的技術原理,進一步了解芯片生產制造情況,并對這項技術在疫情防控中所發揮的巨大作用稱贊不已。作家們表示,科技能促進國家綜合實力的提升,也能顯著改善老百姓的日常生活,期待深紫外LED在普通老百姓的生活中有更豐富的應用。

在平順縣車廂溝有機旱作中藥材種植封閉示范區,大家進一步了解山區地形中的中藥材種植情況,深入了解當地以公司牽頭,促進農村土地流轉,保底收購并提供就業崗位的企業扶貧形態模式,對以中草藥種植、加工、電商銷售一體化的產業體系促進村民創收增收的模式增進了解。

長治采訪組參觀西溝展覽館

長治采訪組走進中科潞安紫外光電科技有限公司,了解紫外光的殺菌消毒作用

長治采訪組在平順縣車廂溝有機旱作中藥材種植封閉示范區了解山區地形中的中藥材種植情況

長治采訪組在趙樹理故居前合影

在采訪進入尾聲時,大同、呂梁、長治三個采訪組分別與當地扶貧干部和基層作家就文學如何助力脫貧攻堅、如何將豐富的歷史文化資源轉化為創作資源以及現實題材的文學創作方式等話題進行了深入交流。

長治采訪組座談會現場

天津作家龍一談到,山西擁有厚重的歷史文化資源和豐富的紅色精神資源,作家應該深入思考,如何將豐富的地域文化資源轉化為文學創作的富礦、寶礦,思索如何以文學之筆,講好本地故事,繼而講好中國故事。

廣東作家王十月與長治本地作家交流時談到農村寫作的時代性問題。他提到作家應當真正深入生活,深深扎根于大地之中,不斷挖掘新鮮素材,反映當下真實的農村新生活、新變化。文學如何反映真實生活、如何建構新的農村新人形象,這是時代交給作家的課題,值得作家深思。

大同采訪組座談會現場

河北作家李延青結合自己二十余年的文學編輯、創作經驗,向大同本地作家介紹了文學創作的相關技巧,并從長篇小說敘事節奏、人稱轉換、寫作瓶頸等具體方面分享了自己的寫作心得。李延青認為,決戰決勝脫貧攻堅,文學不能缺席。作家應該始終堅持以人民為中心的創作導向,積極引領精品創作,從現實中發掘細節,采寫真實感人、振奮人心的扶貧和脫貧故事。

呂梁采訪組座談會現場

安徽作家許輝表示,作家應該不斷增強“四力”,用文學作品譜寫山西脫貧攻堅中感人事跡,將紅色資源轉化為文學創作元素,用文學化的思維審視自己的日常生活。許輝代表中國作協給呂梁市文聯贈書,并深情寫下“呂梁山里訪英雄,山高水遠路無窮。黃河岸邊濤聲重,紅棗一樹見真情。”

網絡作家耳根期待山西涌現出更多的網絡文學作家,將豐富的地域文化以網絡載體傳遞出去,在弘揚文化、帶動就業的同時,促使更多人提筆書寫家鄉、書寫理想,書寫中國夢的奮斗征程。

采訪團副團長包宏烈在總結中談到,黨的十八大以來,山西各地的發展實踐是我們國家實現歷史性變革、取得歷史性成就的生動縮影。廣大作家要通過各具特色的文學表達,從中挖掘和展示中華民族共同的精神內涵,用精益求精的工匠精神提升文學品質,精心打磨、創作出與新時代相匹配的好作品。

慎終如始、繼往開來,采訪團一行深深感受到,在決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的偉大征程中,如何走好從脫貧摘帽到鄉村振興的發展道路,已經成為當下值得思考的重要命題。中國作家有責任書寫好祖國的錦繡大地和大地上的人民,為全面建成小康社會和實現中華民族偉大復興的中國夢做出新的貢獻。

(攝影:陳澤宇 張奕 劉亞峰)