王元化百年:中國思想界曾經(jīng)的“最佳射手”

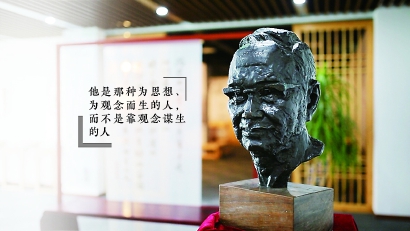

華東師范大學王元化學館里的王元化頭部塑像。 吳曉隆 攝

思想家往往是被后人追認的,但有的思想家在活著的時候,就已經(jīng)融入了歷史。

今年是王元化先生百年誕辰。如果以百年為尺度,他的身后地位越來越受尊崇;如果以他88年人生歲月為視角,從20世紀90年代起,他就已經(jīng)注定將以思想家的身份,留在歷史的冊頁中。

1920年11月,王元化出生于湖北武昌一個知識分子家庭。一歲時,母親帶著他來到清華大學南院,與在此任教授的父親團聚。當時的清華園南院,清華國學四導師中除了梁啟超,王國維、趙元任和陳寅恪都居住于此。孩提時7年的清華園南院生活,給他留下了愈老愈濃的“清園情結(jié)”。

王元化一生頗為傳奇。20世紀30年代開始寫作,18歲加入中國共產(chǎn)黨,22歲擔任上海地下黨文委代理書記,主編《奔流》文藝叢刊。隨后的人生跌宕起伏,從革命者到“胡風分子”,再到上海市委宣傳部部長,又從知名文藝理論批評家,最后成為在中國思想史占有重要地位的思想家。而這,也是王元化最終的自我認同。

奠定其思想家地位的,是他在20世紀90年代對盧梭《社會契約論》和“五四”陳獨秀的反思。這兩大主題,如同DNA的雙螺旋結(jié)構(gòu)彼此纏繞,共同決定百年中國的思想性狀。同時,它們又像兩條獨自波動又偶爾糾結(jié)的思想軌跡,構(gòu)成百年中國激進思潮的“來龍去脈”。所謂“來龍”,就是盧梭的《社會契約論》;所謂“去脈”,是指以“五四”先驅(qū)為符號的“激進政倫人格”構(gòu)成。

王元化極具個性,在他朋友學生的印象中,他棱角分明、性格倔強。他自己曾分析說,這是深受父母兩方大家庭的影響。父親王芳荃雖很有愛心但脾氣暴烈,王元化小時候,有一次父親不知為何生了兒子的氣,當著客人的面,把一個盤子甩過去,碎了一地,嚇得在一旁的姨父趕緊抱住王元化的頭。他的外公是一個傳教士,有一次為教會的事跟外國人爭執(zhí),把臉漲了個通紅,一口氣喝了三大碗涼茶才壓住火氣。

1998年和2006年,王元化先后獲上海市文學藝術(shù)杰出貢獻獎、哲學社會科學學術(shù)貢獻獎。在后者的頒獎禮上,他的感言是:“我是一個用筆工作的人,我最向往的就是盡一個中國知識分子的責任,留下一點不媚時、不曲學阿世而對人有益的東西。我也愿意在任何環(huán)境下,都能夠做到:不降志,不辱身,不追趕時髦,也不回避危險。”

但凡見過元化先生的人,都會對他那雙極有神的眼睛印象深刻。尤其在談到他感興趣的學術(shù)思想話題時,他的眼睛更是閃閃發(fā)亮,瞳仁深處像不滅的碳晶那樣在閃爍,極其炙熱。

或許,這就是思想的光芒。

第一章:22年后

高淵:有人說,你是王元化先生晚年后來居上的知音。你們第一次見面是什么時候?

夏中義:第一次見面是1982年春,第一次深談是22年后的2004年2月。

1982年,我剛剛本科畢業(yè),留在母校華東師范大學中文系任教。當時的系主任徐中玉教授看了我寫的一篇論文,要我參加在廣州舉行的中國文藝理論學會的第四次年會,并代表青年教師作大會發(fā)言。當時元化先生作為資深專家,就坐在第一排。發(fā)言結(jié)束后,在走廊上正好遇到他,他很親切地說,小夏,有空來我房間坐坐。中午休息時我就去了,元化先生正跟另外一個人交談,我站了一會兒。這就是第一次照面,沒怎么聊。

高淵:后來的22年中,你們碰到過嗎?

夏中義:我們雖然住在同一個城市,但那些年沒有任何私人交往。偶爾在展覽會等場合遇到,他都認識我,叫我一聲小夏。

高淵:2004年為何突然升溫?

夏中義:當時,我的一個朋友有個課題立項,約我來寫王元化。我覺得很有必要做,就答應了。一開始,還想請先生的弟子寫,但他們表示很為難,我只好自己來。臨發(fā)表時,雜志社給我打電話,說文章要先送先生過目。

過了幾天,我在家里接到一個電話,是胡曉明打來的。他用醇厚的男中音對我說:老夏,先生說你寫他的文章不錯。我挺高興,說那就好,就把電話掛了。第二天,又接到電話,又是這個男中音:老夏,先生說你寫得很好。他沒再說下去,我也沒好意思問到底好在哪里,又把電話掛了。

第三天晚上,還是這個電話,還是這個男中音:老夏,先生說你的文章很好。我再遲鈍,連接三個同樣的電話,也好像懂了,就問:是不是先生希望我去看望他?胡曉明說,就是這樣嘛。

于是我就去了。沒記錯的話,是2004年2月16日下午,我還買了一束鮮花。

高淵:當時先生住在慶余別墅?

夏中義:對,210房間。我走進去,他已經(jīng)在小客廳里站了起來,我有點戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。他叫我“老夏”,我一下子很感慨,想起他比我大29歲,離我們第一次見面已經(jīng)22年了。

然后他說,精神病是我犯的,我不知道自己怎么會犯這種病,上海最好的精神病醫(yī)生都不知道,你怎么知道?我聽了有點尷尬。他又接著說,我后來精神病確實好了,我不知道怎么好的,醫(yī)生也不知道,你怎么知道?

他講這話時,神情很嚴肅。我已經(jīng)手足無措了。他馬上笑了笑,讓我坐下,他說,我真的不知道怎么生的病,也不知道怎么好的,但讀了你的文章,我愿意采信你對我的分析。

聽了這話,我心里一塊石頭落了地。后來我就成了先生的忘年交,常去拜訪。他也對我很重視,我每次去他都閉門謝客,跟我一對一單獨聊。

第二章:精神病

高淵:對于他的精神病是怎么好的,可能有不同解讀。但對于他的精神病是怎么犯的,不是很明顯是受“胡風案”的牽連嗎?

夏中義:這是一般人的解讀,當然這確實是直接原因。

1949年后,元化先生到華東局宣傳部工作,后來擔任新文藝出版社的副社長兼總編輯,就是今天上海文藝出版社的前身。在他當總編輯期間,確實和“胡風集團”在人脈上有交集。

當時上海在處理元化先生和胡風案時,有些人知道他跟胡風沒什么關(guān)系,暗示他只要說胡風是反革命,就沒事了。但元化先生堅決不肯說。于是就被隔離審查,他陷入了沉重的精神幻滅。

高淵:在這個直接原因背后,還有什么隱藏原因嗎?

夏中義:他的父親王芳荃一開始是清華大學教授,后來是東北大學教授,月薪300大洋。他18歲就加入了共產(chǎn)黨,22歲就擔任上海地下黨文委的代理書記。他在黨小組的會議上經(jīng)常提意見,有的跟組織精神不符。1942年因此受到組織處分,被撤銷了代理書記職務。

這件事對他的打擊是很大的。1945年,他熱愛的作家羅曼·羅蘭去世,先生撰文說,三年前在他日子最難過的時候,是羅曼·羅蘭筆下的約翰·克利斯朵夫這個人物形象,把他拯救了出來。所以說,1955年發(fā)病的誘因之一,可以往前追溯到1942年。

高淵:你認為他的病又是怎么好的呢?

夏中義:元化先生一生中最全神貫注讀書的時期,就是在他被隔離審查時。他在現(xiàn)實中看到了跟他心靈格格不入的東西,自己無法解釋,就希望從前人的智慧中尋找答案。他當時主要讀馬克思、黑格爾和莎士比亞,特別是黑格爾的《小邏輯》,給了他很大的啟發(fā)。

他以前是不讀抽象哲學書的,尤其不讀德國哲學。但隔離審查時期,就試著讀以前沒讀過的書,反反復復讀就讀進去了,獲得了一種思辨運演的快樂,漸漸排解了一些內(nèi)心的幽暗。

在《小邏輯》中,黑格爾認為人對世界的認知有三個環(huán)節(jié),分別是感性、知性和理性。先生認為這個提法跟馬克思很接近,因為《資本論》指出,一切科學研究都要分三步走,先要占有盡可能豐富的資料或資源,這就是感性,接著要對那些資料分門別類,這就是知性,最后發(fā)現(xiàn)它們之間的邏輯關(guān)聯(lián),這就是理性。元化先生發(fā)現(xiàn)這個“三段式”后,內(nèi)心是非常高興的。

高淵:這個純學術(shù)意義上的發(fā)現(xiàn),為什么對他的病有療效?

夏中義:因為當時國內(nèi)流行的是“二段式”,就是從感性到理性,并沒有知性這個中間環(huán)節(jié)。元化先生由此意識到,其實很多問題是可以探討的,不一定有一個唯一的絕對的答案。這樣推演下來,在胡風問題上,他未必就錯了。

他想通了,病也就慢慢好了。這樣的思維環(huán)節(jié),精神病醫(yī)生怎么可能了解清楚。甚至先生本人,當時只覺得精神枷鎖獲得了解脫,未必細究其中的過程。

第三章:文心雕龍

高淵:也正是那段孤寂的日子,成就了他后來最重要的著作之一《文心雕龍創(chuàng)作論》?

夏中義:這本書的寫作是從1961年開始的,就在此前一年多,先生結(jié)束了四年的隔離審查,被定為“胡風反革命集團分子”,開除黨籍、行政降六級,然后被安置在上海作協(xié)文學研究所,管理圖書資料。

高淵:為什么他選擇從解析《文心雕龍》入手?

夏中義:他年輕時受魯迅先生的影響,就喜歡讀《文心雕龍》。抗戰(zhàn)勝利后,他在北平鐵道管理學院擔任講師,為學生們開過這方面的課。他到了文研所后,擔任所長的復旦大學郭紹虞教授,是當時中國文藝批評史這個學科的首席專家,郭先生也鼓勵他研究《文心雕龍》。

對元化先生來說,被打成反革命是很沮喪的。有一次他對夫人張可說,你不要認為我沒用了,我被打翻在地,但還可以通過學術(shù)研究重新站起來。張可不大相信,先生說我要做給你看,于是,他寫了分析《文心雕龍》的第一篇文章。

文章寫好后,先生送給當時少數(shù)還跟他交往的朋友之一彭柏山看,得到了積極的反饋,并建議他寄給北京的周揚。周揚看后大筆一揮:此文甚好,馬上推薦給《文藝報》,6000多字的文章全文發(fā)表。先生很開心,他對張可說,你看我不是說我還有用的嘛。所以后來他做《文心雕龍》研究特別來勁,全書在1966年春天寫完,很快“文革”爆發(fā),當然沒法發(fā)表了。

高淵:1979年全書出版后,引起了全國性的關(guān)注,是否也對元化先生的人生路徑產(chǎn)生了影響?

夏中義:這本書對他的影響非常大。當時中國出版的學術(shù)著作很少,元化先生又曾是“胡風分子”,剛剛被平反,有點傳奇色彩。很快,他就成為國務院學位委員會第一屆學科評議組的成員,同組的有呂叔湘、王力、朱東潤、錢鍾書等,那年他61歲,是里面最年輕的。合影時,他自覺站在第二排,被前面的錢鍾書先生抓住領子一把拉過來,說你躲在后面干什么,到前面來,和我站在一起。所以你看照片上,元化先生的左領子是歪的。

1983年5月起,他開始擔任上海市委宣傳部部長,做了兩年多。據(jù)說在考察干部時,部分原因是元化先生這本書名震四海,被視為黨內(nèi)出色的文藝理論家,而成為宣傳部部長人選。

第四章:“最佳射手”

高淵:那時候的元化先生,稱得上思想家嗎?

夏中義:《文心雕龍創(chuàng)作論》出版后,元化先生已經(jīng)是一位了不起的文藝理論家,但要稱思想家,那是20世紀90年代之后的事了。這并不是說,他在七八十年代的一些重要文章中,沒有閃爍思想家的光澤。

這里涉及怎么界定思想和思想家。在我看來,所謂思想,是一位智者對有重大意義的公共命題發(fā)出原創(chuàng)性的警示之說。如果這位智者連續(xù)發(fā)出原創(chuàng)見解,他就有可能被追認為思想家。

高淵:后人認定元化先生是思想家,關(guān)鍵根據(jù)有哪些?

夏中義:現(xiàn)在回頭看先生88年人生歲月,他經(jīng)歷了三次重要的反思過程。第一次是在他青年時期,可用“向著真實”四字來概括。簡單地說,就是在人格層面的“向著真實”,即“做真人”;以及在創(chuàng)作層面的“向著真實”,即“寫真實”。第二次是在他壯年時期,就是在隔離期閱讀《小邏輯》等著作后,所獲得的精神自救。

第三次是在90年代,先生達到晚境思想的最高峰。這次反思包含著兩大主題,就是對盧梭《社會契約論》和“五四”陳獨秀的思考。沒有第三次反思,就沒有作為思想家的王元化。

高淵:對于盧梭的《社會契約論》,元化先生是怎么思考的?

夏中義:從1992年開始,他連續(xù)寫了四篇關(guān)于《社會契約論》的論文。這組論文是比較學術(shù)化的,也比較完整。在先生晚年,很少有文章能達到這個高度。重估社會契約論,是他晚年志業(yè)的重中之重,實質(zhì)是要尋找百年中國激進思潮的基因。

高淵:元化先生生于1920年,就在“五四運動”爆發(fā)一年之后,他對“五四”的思考是否更有切身感悟?

夏中義:他認為自己是“五四”的遺腹子,吸收了“五四”的重要思想給養(yǎng)。他把“五四”遺產(chǎn)切成三塊:一塊是“五四精神”,包括個性解放精神、人道精神、獨立精神、自由精神等正面思想遺產(chǎn),這也是陳獨秀主編的《新青年》的價值共識;另一塊是“科學與民主”,他認為“五四”先哲對這兩個概念并沒有深入的認識,僅僅停留在口號上。

第三塊是“五四”留下的負面遺產(chǎn),主要是“意圖倫理”“庸俗進化”“言行峻急”和“啟蒙心態(tài)”。說白了,“意圖倫理”就是“屁股決定腦袋”,“庸俗進化”就是凡是新的都是好的、進步的,“言行峻急”就是見解偏激、趨向極端,“啟蒙心態(tài)”就是自以為真理在握,從而產(chǎn)生的道德優(yōu)越感。

高淵:他由此對陳獨秀有了新的評價?

夏中義:先生專門研究了杜亞泉,他是“五四”時期上海《東方雜志》的主編,可以跟北京陳獨秀主編的《新青年》對峙。先生認為,用今天不帶偏見的眼光去看,用一般的文化史的眼光去看,在討論同一個問題時,杜亞泉更有學理,更有修養(yǎng),他也更愿意采信杜亞泉。

高淵:元化先生從陳獨秀身上,進一步提出了“激進政倫人格”?

夏中義:1993年8月,先生可能讀杜亞泉讀累了,想換換口味,在休息時讀了林毓生教授的《中國傳統(tǒng)的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化》,越讀越有滋味。最能打動他的,是書中第129頁開始出現(xiàn)的“意圖倫理”這個概念。“意圖倫理”就像一把金鑰匙,隨后轉(zhuǎn)化為先生剖析“激進政倫人格”的第一構(gòu)成要素,由此發(fā)現(xiàn)了百年中國激進譜系的精神密碼。

如果把對“五四”的思考比作一片思想史的綠茵場,那么,元化先生的最大貢獻就是在禁區(qū)前踢進了兩粒金球。一粒是剖析以“意圖倫理”為第一元素的“激進政倫人格”,另一粒是為“五四精神”注入法治觀念基因。憑借這兩粒金球,王元化可以當之無愧地稱為20世紀90年代中國思想界的“最佳射手”,而最佳助攻是林毓生教授。

第五章:酷與飆

高淵:作為元化先生晚年的主要助手,你是因為什么機緣走到了他身邊?

藍云:我父親藍瑛不到14周歲就入了黨,他15歲時到上海,和20歲的元化先生接上了關(guān)系,從此成為一生的摯友。

我上小學的時候,父親讓我去跟張可阿姨學英語,她在上海戲劇學院教莎士比亞戲劇,英語非常好。張阿姨59歲時突然中風,雖然救了回來,但語言和行動能力都出現(xiàn)了障礙。我父母看在眼里,就決定把我派到先生身邊,盡心照顧他們的生活。

高淵:你正式放下手頭工作,專職當元化先生秘書是什么時候?

藍云:那是2003年春節(jié),上海市領導來給先生拜年,他提出希望調(diào)我當他的秘書。于是,市委宣傳部給我的工作單位發(fā)出公函,把我正式調(diào)到先生身邊工作。

從那以后,我每天吃過早飯,就到先生住處上班,幫他處理文稿信函,他還教我怎么收集資料、分類編目、校讀清樣,還讓我參與編輯了《九十年代日記》《清園文存》等書。他經(jīng)常鼓勵我說,我的學生們能做到的,你也一定能做到。

高淵:有人說,元化先生的性格不僅酷,而且飆。你在他身邊這么多年,是什么感受?

藍云:這話是李子云大姐說的,她當過夏衍先生的秘書,是先生無話不談的好朋友。她說先生年輕時恃才傲物、頗為自負、不茍言笑,發(fā)言帶著不容置疑的口氣。所以形容他的性格,要用俗話“很飆”才行。

先生是個思想家,在他身邊工作,確實讓我學到很多。不過,除了李子云大姐,我可能是另一個敢跟他說不的人。有時候,他會跟他的學生或者家里的阿姨生氣,我就跟他說,作為長輩應該多點寬容。先生說,既然你覺得我是個惡人,為什么還要在我身邊?

我一賭氣就走了。他會讓人送鮮花來,隔一兩天還會送餅干來,托人問我最近好不好。而且他在別人面前,從來沒有說過我不好。我想這個老人離不開我,就回去了。

第六章:師者真?zhèn)?/strong>

高淵:先生曾說你是“較得他真?zhèn)鞯牡茏印保愀杏X得了哪些真?zhèn)鳎?/span>

胡曉明:今天回想起來,從先生那里所得比較重要的有三點。首先是為現(xiàn)代中國思想問題而讀書治學。正因如此,我心中的古典是活在當代的。受先生問題意識與思維方式的引導與熏陶,自覺不自覺地,不單純?yōu)橹R而學習,而更為思想而學習。中國文學不是一個知識的對象,更是一個思想的對象、當代的對象。

其次,先生一生有幾次大的變化,我親歷了他從20世紀80年代到90年代的一次,就是從反傳統(tǒng)到不反傳統(tǒng)。從80年代的《傳統(tǒng)與反傳統(tǒng)》《為“五四”精神一辯》,到90年代的《關(guān)于“五四”答客問》,先生對“五四”的看法變了,對傳統(tǒng)的看法也變了。我把這個看作是嚴復、王國維、李叔同等人從西學到中學的回歸一樣的世紀之謎。

還有,先生的思維方式里最大的特色,就是獨立思維、復雜思維、區(qū)分思維、辯證思維。對一個問題,他永遠不會有一個現(xiàn)成的答案,哪怕是一個人人都接受的觀點,他也要不斷提出疑問。我深受其影響,喜歡復雜思維,不喜歡黑白二分。說到底,對人的理性能力,有確然的相信,但也有深深的懷疑。尤其是對那些大家公認的看法,要多問幾個為什么、多挖幾個層次。

高淵:20世紀90年代,社會上一度有“北錢南王”之說,把元化先生和錢鍾書先生相提并論。對此,他怎么看?

胡曉明:他晚年一直珍藏著國務院學位委員會學科評議組的那張合影,他說老一代學人辦事認真、不徇私情,完全為國家培育人才著想,現(xiàn)在社會上有人喜歡炒作,說什么“北錢南王”。他明確地說,此說不妥,錢先生是前輩,我是晚輩,在學術(shù)上我不能跟他比,學術(shù)界要反浮夸之風,提倡老一輩學人的踏實嚴謹。

第七章:最后一年

高淵:元化先生人生的最后階段,是怎么度過的?

藍云:在我少年時代,我的日記曾引來禍端。但先生查出癌癥后,我猛然意識到,和先生相處的時間進入倒計時了,于是我就開始“破戒”記日記。

說來也巧,我是從2007年5月10日開始記的,而先生逝世是2008年5月9日,不多不少正好一年。那一年,他多數(shù)時間住在瑞金醫(yī)院,期間也有幾次進出。

高淵:先生的最后一年中,有哪些日子給你留下了深刻印象?

藍云:比如2007年10月12日,那天先生出院,我一大早就趕到瑞金醫(yī)院。

他說睡得不錯,就是老做夢。他說夢見和張可阿姨在一起,張阿姨走啊走啊,先生就跟在她的后面,一會兒到這兒,一會兒到那兒,后來好像到了醫(yī)院里。我說先生一定是非常想念張可阿姨,所以夢里就見面了。

高淵:張阿姨是哪年走的?

藍云:張阿姨是2006年8月去世的,王伯伯寫了一個簡短的訃告:“我的妻子、知音、伴侶張可,于8月6日上午9時25分永遠離開我們了。她因骨折、失語、吞咽功能的喪失,躺在病榻上,度過了痛苦的一年多。雖然在這以前醫(yī)生就已多次宣告她病危、已無生存希望,可是她一次一次地闖過了死亡關(guān)口。她被病痛折磨得十分孱弱衰竭的軀體,若有神助。她的生命力如此頑強,顯示了不同尋常的力量。是不是因為她知道我們不愿她離去?”

高淵:在人生的最后階段,先生激烈的個性有什么變化嗎?

藍云:2007年11月30日,是先生的87周歲生日,瑞金醫(yī)院的醫(yī)生護士專門給先生慶生。他們布置了會議廳,買了蛋糕,唱生日歌,先生很高興,也有些意外。

先生對我說,在病中,感受到了人間的愛。他說,你總責備我對人過于嚴苛,近乎挑剔,把別人都看得很壞,這是對我的誤解,是不對的。可是現(xiàn)在,我越來越感到你還是有道理的。你看,大家都對我這么好,醫(yī)生護士都這么細心,打針一點也不疼,為我潰破的創(chuàng)口換藥也不嫌避,還給我過生日。

高淵:先生晚年最大的遺憾是什么?

藍云:應該是沒能看到他的傳記出版。先生很希望有本傳記,曾找李子云寫,子云大姐說不懂他的學術(shù),做不了。也有作家主動想來寫,但先生覺得她更適合寫印象記。后來夏中義出現(xiàn)了,先生又看到了希望。但老夏那時候剛從華東師大調(diào)到上海交大,手頭一大堆的事,他權(quán)衡再三,還是推辭了。

先生甚至一度想讓我寫,他說你拿本子記,我跟你說。他講的是1955年的一天,當時住在武康路100弄,那天清晨突然弄堂里大樹上的烏鴉成群地叫,叫得很詭異。就是那天,他被胡風專案組帶走了。

但他也就開了個頭,他跟我說話喜歡講輕松的,老是岔開去。說著說著,就會說家里要來什么客人,你穿什么衣服好看,應該去買一件等等。

第八章:鄉(xiāng)關(guān)何處

高淵:元化先生是從什么時候開始,把清園奉為他的精神家園的?

藍云:我小時候去先生家,基本上沒有清園一說,應該是從20世紀90年代開始,他突出了清園。那時候,他搬到吳興路,把沙孟海給他題的“清園”掛在了書房顯眼處。

而且,他也開始跟我們比較多地回憶小時候的清園生活。往往在沒有客人的時候,他就會講在清華園南院的生活。他隨父母住在12號,趙元任住1號,陳寅恪住2號,王國維住17號。清華園南院的這批導師,當時正對中國現(xiàn)代學術(shù)文化史產(chǎn)生重大影響。但對于先生這個淘氣的孩子來說,這一切是不相干的。在先生晚年,卻常提這些名字,并自稱是“清華懿弟子”。在他主持的一項國家博士點科研課題中,更提出要好好研究王國維和陳寅恪。

也就是說越到后來,他跟清華園南院的那些導師們,越是產(chǎn)生某種精神和人格上的親近與感應。或者說,他認同清華,認同清華園南院所代表的價值源頭。

高淵:童年的經(jīng)歷,對人的一生有這么重要嗎?

夏中義:元化先生從不諱言,他的“清園情結(jié)”源自童年。有人說,人的一生都帶著童年的印記,這是有一定道理的。元化先生晚年,將書齋命名為“清園”,還刻意將晚年著述冠名為“清園系列”,比如《清園近思錄》《清園夜讀》《清園論學集》和《清園自述》等,似乎不如此就不能遙寄情懷。就像克爾凱郭爾所說,回憶讓人即使在家也生出鄉(xiāng)愁來。

高淵:作為一個知識人,先生身上哪些品質(zhì)最值得后人記取?

胡曉明:像先生這樣的知識人,他們往往精力充沛、思想活躍,永遠有著討論不完的問題。他們敢言,從不謹言謹行,從不習慣陳規(guī)陋習,該批評就批評,但他們卻并不自命為“戰(zhàn)士”或“先知”。

先生是喝著“五四”的奶水長大的,他們通常喜新而不厭舊,既召喚著變化的精魂,又時時流露出對舊日的好東西的一份留戀。他們對思想的事物十分敏感,對于經(jīng)驗世界和現(xiàn)實政治卻往往不太在意,沉思的心靈生活其實才是他們最為珍視的。

先生是那種為思想、為觀念而生的人,而不是靠觀念謀生的人。

夏中義:1949年生,上海交通大學人文學院教授、博導,中國文藝理論學會副會長。曾任華東師范大學教授、上海大學兼職教授

胡曉明:1955年生,華東師范大學中文系終身教授、博導,華師大圖書館館長、王元化學館館長,中國古代文學理論學會會長

藍 云:1950年生,王元化晚年主要助手,曾任上海市青少年科技教育中心高級教師