《尤利西斯》:一部二十世紀的史詩

明天(6月16日)是愛爾蘭小說家詹姆斯·喬伊斯的巨著《尤利西斯》中,主人公布盧姆在都柏林街頭漫游的日子。每年在這一天,世界各國的喬伊斯愛好者都會聚在一起,舉行各種各樣的慶祝活動,因此16日也被稱為“布盧姆日”。

每年為了慶祝布盧姆日,人們會穿上愛德華七世時代的服裝上街,來一場cosplay。他們聽講座、朗讀,喝遍城中的酒吧。他們會重走一次布盧姆走過的路線,漫游一整天。

《尤利西斯》中,6月16日早上八點鐘,在埃克爾斯街的某所房子里,廣告推銷員布盧姆正在為自己和妻子莫莉準備早餐。這時,莫莉收到了一封信,信中,一名叫鮑伊嵐的青年約定午后四點來看她。意識到妻子即將在家中約會情人,布盧姆黯然走出了家門,開始了在都柏林市內的一日漫游。

據說喬伊斯之所以把書中的日子定為6月16日,是為了紀念在這一天,他第一次和妻子諾拉約會。它對喬伊斯來說具有非凡的意義,因此《尤利西斯》所有的故事都發生在這一天。

喬伊斯與妻子諾拉

《尤利西斯》的獨特之處,正是在于它如何講述發生在一天內的單一故事。書中每個章節都是喬伊斯以不同風格寫成,比如第11章用擬聲法、重復與押頭韻來模擬音樂,第13章好似一部廉價的浪漫小說,第14章重現了英國散文風格的演進,第15章干脆是個劇本。全書最后一章,是莫莉半睡半醒時大段的意識流描寫,沒有標點符號。

喬伊斯用無盡的想象力顛覆了文學傳統,這使《尤利西斯》被人們譽為“20世紀英語文學最偉大的作品”,同時也被認為是世界上最難懂的小說,心理學家榮格號稱花了三年時間才讀通此書。

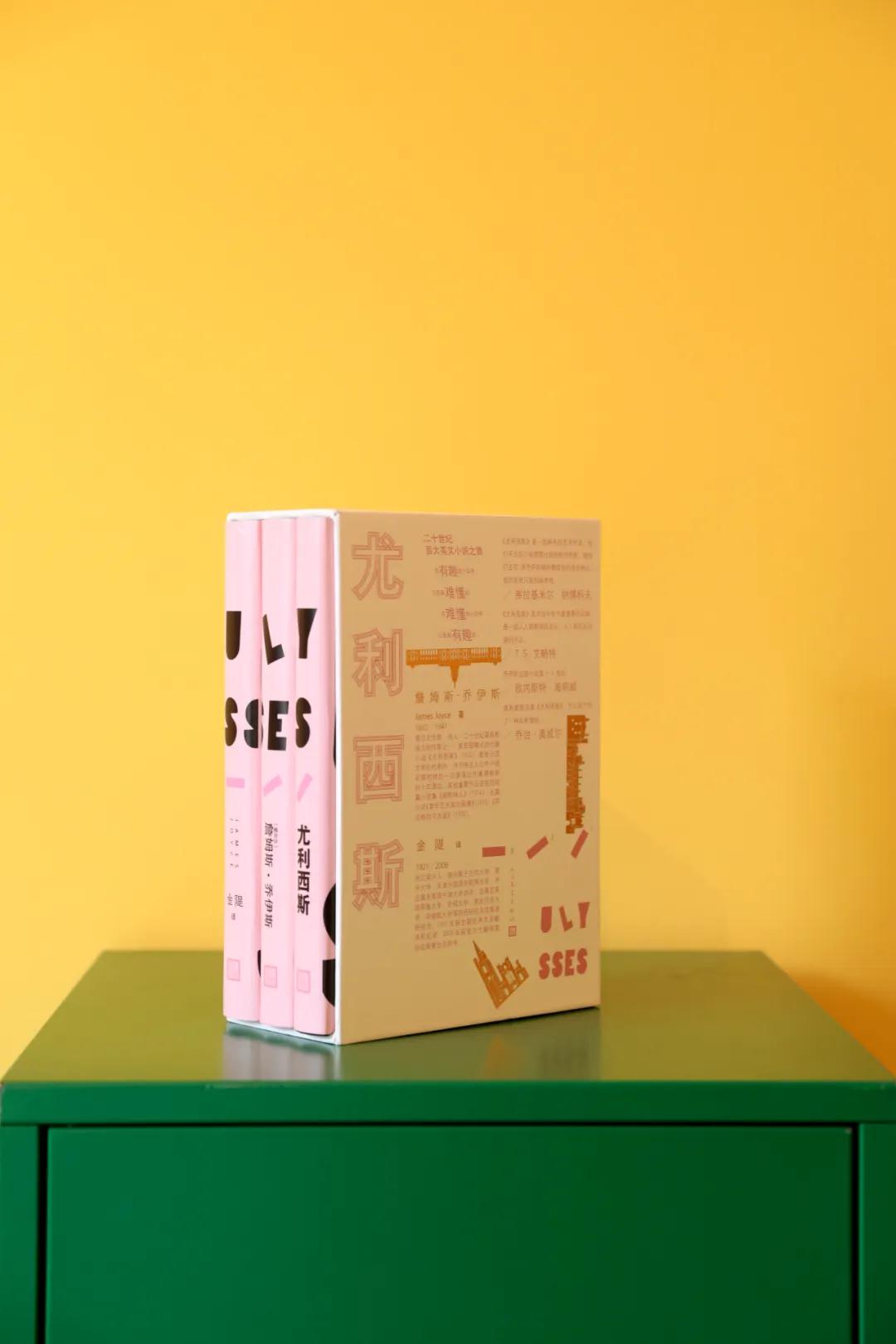

《尤利西斯》,金隄譯,人民文學出版社2019年版

今天,我們為大家推薦的是本書譯者金隄先生撰寫的前言,希望有助于大家理解和欣賞這本書。

一部二十世紀的史詩

(《尤利西斯》譯者前言)

金隄

一九二二年二月二日,愛爾蘭作家詹姆斯·喬伊斯四十歲生日那天,法國巴黎出版了他寫的一部英語小說,這就是當時在英、美、愛爾蘭都無法出版的《尤利西斯》。這部七百多頁的巨著,頓時在國際上引起強烈的反應,其中既有五體投地的熱烈贊賞,也有毫不留情的全盤否定。一部小說的出版引起如此轟動,這在文學史上是少有的,而更罕見的是這一轟動并不隨著時間的推移而消失,或至少轉入一個時期的默默無聞,卻在幾十年期間獲得越來越多的愛好者,成為英語文學史中最突出的一部小說,往往被贊為“二十世紀最偉大的英語文學著作”。

喬伊斯在一九二〇年書信中曾稱《尤利西斯》是“一部兩個民族(以色列和愛爾蘭)的史詩”,然而就其藝術形式與基本內容而言,又是一部十足的現代小說,這兩種不同性質如何在一部著作同時體現,可能是理解和欣賞這一巨著的一個關鍵。

最明顯的史詩標志,是它的巨大篇幅、歷史背景和獨特的書名。任何人看了這部小說并發現其中并沒有一個名叫“尤利西斯”的角色之后,都必然要問一問:這個命名的用意何在?

讀者提這個問題,正符合喬伊斯的意圖。尤利西斯就是希臘的荷馬史詩《奧德賽》(或譯《奧德修記》)中的英雄奧德修斯,這個希臘人名在拉丁文中稱為“尤利西斯”,英文是跟著拉丁文走的。喬伊斯以此為書名,就是要讀者想到這位希臘英雄和以他命名的荷馬史詩。不僅如此,他在創作過程中,每一章的章目都是《奧德賽》中的人、地名或情節。這些章目在他發表小說時都已經取消,我的全譯本既要盡量反映原著風貌,當然也照樣不用,下文還要論及不用章目的含義。但喬伊斯在取消的同時,卻又通過友人和評論家透露了這些章目,顯然又是立意要這些不在書內的史詩人物、地點繼續起某些作用。

典故是自古以來中國文人愛用的手法之一,其作用不僅在于類比,常常是進一步借一個人們已經熟知的文化背景來烘托自己的作品,從而達到詞句凝煉而內涵豐富生動的效果。喬伊斯正是運用了這個手法,并且把它發展到空前廣泛而復雜的程度。單是書名,就使讀者不能不想到那位古代英雄如何離家在外打仗十年后又飄泊十年,克服種種艱險終于返回家園的事跡,不由自主地要在《尤》書主人公的經歷中尋找類比,并且進而使本來十分松散的小說結構從荷馬史詩獲得一個框架。盡管喬伊斯那些雖廢猶存的章目并不和《奧德賽》的結構一致,有些章目甚至是奧德修斯從未到過的地方(如第十章的“游動山崖”),但結構上的類比作用仍是全書可見的。尤其是喬伊斯把全書十八章分為三大部,第一部(一至三章)總題《忒勒瑪基亞》,第二部(四至十五章)總題《尤利西斯的漂泊》,第三部(十六至十八章)總題《回家》,更使小說和《奧德賽》貼近,進一步加深了史詩的色彩。

然而,不論是人物或是結構的類比,對《尤利西斯》只能賦予或增加史詩的外形和情調。史詩的一個特點是題材往往不限于個人經歷,而涉及重大的民族性問題。在這一點上,喬伊斯生前錄制的一張唱片非常有意義。制片人請他朗誦《尤利西斯》,他挑選的段落是第七章人們在報社編輯部內議論文章長短時馬克休教授轉述演說家泰勒的一席即興演說。據了解,泰勒確有其人,并且在一九〇一年確實曾經作過這么一次即席演說,因其詞句透辟而傳頌人口。喬伊斯向來以文采自傲,有人在《尤》書快要完成的時節問他“當今英語大師有誰”這一問題時,他能泰然回答“除了我以外,不知道還有誰”,而這位當仁不讓的大文豪在選擇自己作品中的代表性段落時,沒有挑自己費盡心血寫成并且也受到評論家和讀者擊節贊賞的精彩文字,偏偏用了這一段別人的演說詞,顯然是有其深意的。聽著喬伊斯以剛勁有力的嗓音朗誦這一寓言似的演說,考慮到這是他親自朗誦《尤》書獨一無二的選段,人們不禁要聯想到他論《尤》書是“兩個民族的史詩”的話,從而認識到這個演說,表面上雖是小說角色議論文章好壞而提到的例子,實質上正是“史詩”關鍵所在。這篇演說熱情洋溢地贊誦了古希伯來人從埃及的奴役狀態中毅然出走的精神,正好抒發了愛爾蘭民族求解放的決心,從而使散在小說各處許許多多愛爾蘭民族斗爭歷史事實和猶太民族受欺凌的情節,由此而能綱舉目張,形成了與史詩形式相當的史詩內容。

《尤利西斯》盡管有如此鮮明的史詩特征,它的文字、情節及其眾多的人物,卻都表現了十足地道的現代小說的性質。喬伊斯是一個創作態度極其嚴肅的作家。他在少年上學時期,校內神父賞識他的優異成績而向他提供接受天主教圣職的機會,但他毅然拒絕,就是因為他決心獻身藝術。他認為,宗教的作用是“用一個機械的天堂”哄人,只有通過藝術才能正視人生。照他自己的說法:“藝術是生活的最集中的表現。”(《英雄斯蒂汾》)他崇拜易卜生,說他“高出莎士比亞一頭”(雖然他也嫌易卜生的創作有些簡單化),就是因為易卜生的戲劇是針砭社會中的現實問題的作品。

喬伊斯心目中的現實問題,和他所喜愛的史詩形式并無矛盾。泰勒演講的主題,正符合喬伊斯早已公開申明的追求“祖國的精神解放”這一寫書目的。但是如果書中出現大量的古代史詩人名和地名,尤其是以每章章目的形式貫穿全書,必然將大大沖淡作品的現實主義,不是加強而反倒是削弱了它能為“祖國的精神解放”產生的作用。由此可見,喬伊斯雖有章目而不用,并非一般的字句推敲,而是突出小說的現實意義的重要措施。

任何對于反映現實生活的藝術作品有興趣的讀者,完全可以將荷馬撇在一邊,將《尤利西斯》從頭至尾當做剖析現代社會精神狀態的小說欣賞。應該說明的是,雖然第十五章中出現了許許多多稀奇古怪的人物和情節,那只是喬伊斯為了表現人的下意識活動而作的獨特創造,《尤》書的整個故事中沒有一般小說中常用的曲折情節和吊胃口的“懸念”。這并不是因為喬伊斯沒有這類情節可用,而是他從原則上反對用出人意料或是聳人聽聞的情節吸引讀者。他認為獵奇是新聞界的事,不是小說家的任務,而小說家的任務是表現人的本質。實際上,如果他不是根據自己這個藝術原則,如果他也愿追隨流行小說寫去,戲劇性強的情節幾乎俯拾即是。例如,布盧姆的妻子莫莉開始有外遇,并且就在這一天第一次在家中與情人幽會,這在十六年夫妻生活中當然是一件大事,一般的小說家遇到這樣的“三角關系”,可以寫出許多刺激性的場面,但是《尤》書中不但沒有直接描寫莫莉和情人相會的情景,而且連布盧姆早晨究竟從莫莉了解到什么情況也沒有直接交代,而只是讓讀者從布盧姆下午的思想活動中看到,早晨夫妻談話必曾提及約會時間是四點鐘。讀者只能想象:布盧姆所了解的內容大概不止于此,否則他不能那么肯定下午的約會要出事,而且為此而整天痛苦。

《尤利西斯》之所以受到那么多文學評論家和讀者的贊賞以致熱愛,被尊為二十世紀最偉大的英語文學著作,主要就在于它以極其精湛準確的語言,栩栩如生地刻畫了一個城市內的人、時、地,使讀者對一些人物獲得在英語文學中空前深入而全面的理解,并在種種貌似平凡的事件中,甚至在滑稽可笑的日常生活中,表現了人的高貴品質究竟何在。

為了既有史詩的概括力,又能準確地反映現實,喬伊斯在《尤》書中運用了許多創造性的文學手段。在他以前,已經有作家在作品中用“內心獨白”直接表現人物的思想活動,喬伊斯匠心獨運地將它和生動靈活的敘述結合為一,形成全面表現人物性格的意識流,從而創造了英語文學中最全面也最深入的人物形象。但意識流僅是喬伊斯所用手法之一,與此同時他還大量運用典故,其中不僅有史詩性質所涉及的希臘神話,還有許多其他典故,包括愛爾蘭和其他國家歷史事件和人物、古今哲學思想、宗教傳統和宗教理論、古典和當代文學著作(尤其是莎士比亞、彌爾頓、但丁、福樓拜、歌德、王爾德、葉芝、雪萊、拜倫等名家)、各種民間傳統等等……可以說他涉及了一切對西方文明社會、對人們的思想感情產生了影響的文化領域,這正是他所表現的社會形象特別豐富真實的一個原因。

不言而喻,這樣的書有些地方不是一看就能懂的,盡管它是一部喜劇性很強的小說。《喬伊斯傳》的作者艾爾曼(Richard Ellman)在一部專論《尤》書的著作中說,“在有趣的小說中,它是最難懂的,在難懂的小說中它是最有趣的”,一語道破了它要求讀者費一點力氣才能充分欣賞而又確實值得費力去琢磨體味的特點。但它的難懂,還不僅因為典故繁多因而讀者需有廣泛的背景知識,還有文字方面的原因。喬伊斯寫《尤》書,對自己文字的要求比寫《都柏林人》和《寫照》時高得多。他從不滿足于一般的通順或是典雅,而是一字一句力求達到最適合當時情節和具體人物性格的最佳效果。與喬伊斯差不多同時的著名詩人艾略特(T.S. Eliot)曾贊嘆喬是彌爾頓之后最偉大的英語大師,卻也曾埋怨《尤利西斯》文體變化過多,說它成了“文體的反面”,意思大概是說一個作家總有自己的文體,所謂的“文如其人”,變化那么多豈非否定了自己?然而,深入研究或反復欣賞此書的讀者發現,書中變化多端的文體并非賣弄文采,而是處處都有具體作用;生僻的字眼和獨特的詞句結構(包括一些似乎不通或是莫名其妙的字句)也是如此,都需要反復揣摩方能體味其中深意。

理解是欣賞的鑰匙。我們中文讀者要和英語讀者一樣體味這部巨著的內容,首先必須擁有和他們一樣的背景知識,因此我的譯文配了相當數量的注釋。這些注釋絕大部分是根據西方文學研究界的考據又加上自己的研究而寫,也有一些是我根據自己的調查研究加上熱心人提供的材料而編寫的,相信對讀者會有幫助。在某種意義上說,因為原著并沒有注,譯作加注平添了一種學術著作似的外形,并不符合原著的純小說外貌。但如不加注,譯品實質上更不符原著的精神,因為我們中文讀者缺乏原作者認為讀者理當知道的背景,勢必在原著并無晦澀之意的地方也感到無法理解,巧妙的既不巧妙,深刻的也無從深刻,連可笑的地方也不會可笑了。顯然,適當的注釋是必要的,問題是給什么樣的注釋。由于《尤》書是西方文學界最熱心研究的作品之一,對書中許多疑難處如何理解是眾說紛紜的,我在注釋中盡量做到客觀提供必要的背景知識,避免引入片面的一家之言而誤導讀者。

我的目的是盡可能忠實、盡可能全面地在中文中重現原著,要使中文讀者獲得盡可能接近英語讀者所獲得的效果。由于語言的不同,絕對相同的效果是不可能的,但是譯者追求與不追求等效,產生譯品是很不一樣的。例如,原著各章并無標題,如果中譯本各章加上標題,就可能起到上文所說破壞氣氛的作用。又如,喬伊斯小說中的對話,一律不用英語文學作品中常用的引號,而采用法國式的破折號,標明說話人的詞語插在其中,這種格式在英語讀者也是不習慣的,因而給他們也造成一種特殊印象,如果我們不保留這種格式,改用中文讀者熟悉的引號,必然就會失去這種特殊風格。這一些僅僅是形式,保持原著風格比較容易辦到,但是忠實反映原著全貌,這是一個需要從形式到內容全面貫徹的藝術原則和決心。

這個原則和決心,在《尤》書這樣文采奇特而又準確生動的復雜原文面前,自然是困難重重的。由于兩種語言牽涉到兩種不同的文化背景,譯文表面上的“對等”有時貌合神離,對于中文讀者所產生的效果可能完全不符合原文意圖,因此翻譯中常常需要作一些文字上的調整變化。這些調整變化自然要力求靈巧,但這決不能以追求脫離原文意圖的流暢為目標,而都必須是以準確為目標的靈巧,以便更好地適應新的語言環境,使中文的讀者效果更接近英文的讀者效果。不論變與不變,處處都是為了更忠實地表現原著的人物形象、機智巧妙和復雜涵義,也就是以中文環境中的最大可能,用喬伊斯式的藝術想象和創造性文學語言,再現原著的精神實質和藝術風貌。這一番苦心的實際效果如何,還有待讀者的指正。

一九九三年四月于美國北卡

全國人文學科研究中心