傅雷的歐洲歲月

在二十世紀初留法中國學生中,傅雷的歐洲經歷資料最豐富,最為人熟悉。他本人在這方面提供了主要的材料,1928年《法行通信》三篇(第十四至第十六)和《湖上通信》;1957年《傅雷自述》;1980年代遺作《傅雷家書》里的相關片斷。他的同時代人也留下不常見的詳細見證,1931年孫伏園的《麗芒湖》,1935年劉海粟的《歐行隨筆》,八十年代劉海粟和劉抗的回憶文章。此外他的家屬和劉抗家屬收藏著數量繁多的照片和手稿,尚在陸續整理公開。

根據這些已知材料衍寫的文章不勝枚舉,然而傅雷的經歷仍存在空白。《傅雷自述》說:“留法期間與外人來往較多,其中有大學教授,有批評家,有漢學家,有音樂家,有巴黎美專的校長及其他老年畫家;與本國留學生接觸較少。”這句話給人印象很深,但是認真數一下已知的外國人名字,數目不多,而且幾乎全部屬于社會交際應酬,不能歸入真正的互動交流之列,筆者開始整理他與羅曼·羅蘭的通信時,就有這種困惑。

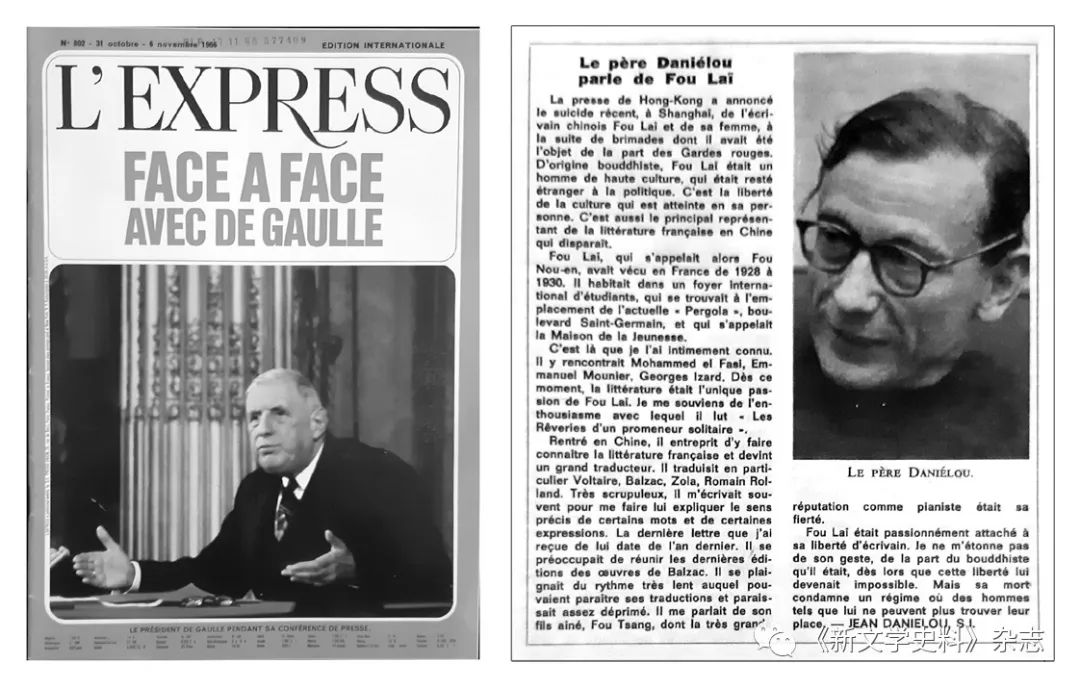

為了解決疑問,首先要厘清他的歐洲經歷。沒有想到最早找到的法國資料竟然是一篇悼文,標題《達尼埃魯神甫談傅雷》(Le père Daniélou parle de Fou La?),發表在《快訊》(L'Express)周刊1966年10月31日第802期:

香港報刊報道,由于遭受紅衛兵批斗,中國作家傅雷及其妻子最近在上海自盡。傅雷是一位佛教徒,一位文化高尚的人,一向不問政治。他的去世傷害了文化自由,也是法蘭西文學在中國的主要代表人物的消失。

傅雷從1928年至1930年在法國生活,當時名叫傅怒安。他住在一間國際學生宿舍里,位于現在圣日耳曼大道綠廊酒吧(Pergola)的地點,名為“青年之家”(Maison de Jeunesse)。

我就是在那里和他結成知交。在那個地方,他認識了穆罕默德·埃法思、穆尼埃和伊扎爾。從那時開始,文學是傅雷的唯一愛好。我記得他閱讀《獨行者的遐想》時的熱情。

回到中國后,他開始推廣法國文學,成為一名優秀的翻譯家。他主要翻譯了伏爾泰、巴爾扎克、左拉和羅曼·羅蘭的作品。他非常嚴謹細心,經常寫信給我,讓我解釋某些單字和詞組的確切含義。我收到的最后一封信在去年,他正在專心收集最新版本的巴爾扎克作品。他抱怨翻譯的節奏太慢,表現相當消沉。他向我談到他的長子傅聰,以他的鋼琴演奏家聲譽為榮。

傅雷十分重視作家的自由,我對他的佛教徒舉動不感到意外,因為這種自由已無可能……

法國《快訊》周刊《達尼埃魯神甫談傅雷》(1966年)

這篇充滿哀傷的短文,直接解答了前面提到的困惑。文中三位朋友后來都成了名人,埃法思(Mohammed el Fasi,1908—1991)是摩洛哥人,作家,歷任該國外交部、教育部和文化部部長,穆尼埃(Emmanuel Mounier,1905—1950)是法國著名的哲學家和出版家,伊扎爾(Georges Izard,1903—1973)是名律師和法蘭西文學院院士。

文章作者達尼埃魯(Jean Daniélou,1905—1974)更不是等閑之輩,他是著名的宗教學家,寫悼文時擔任巴黎天主教大學校長。傅雷去世后三年,梵蒂岡晉升他為樞機(紅衣)主教,繼而被選入法蘭西文學院。他的悼文把筆者直接帶領到巴黎耶穌會檔案館,這里存放著他在1974年去世后留下的個人檔案,里面收藏著17封傅雷來信,日期從1929年至1953年。讀完之后,毫無疑問,達尼埃魯是傅雷在歐洲的最親密知交。沿著這些信件提供的線索,能夠比較準確地勾劃出他在歐洲將近四年時間走過的道路。

1928年 波瓦蒂埃書桌

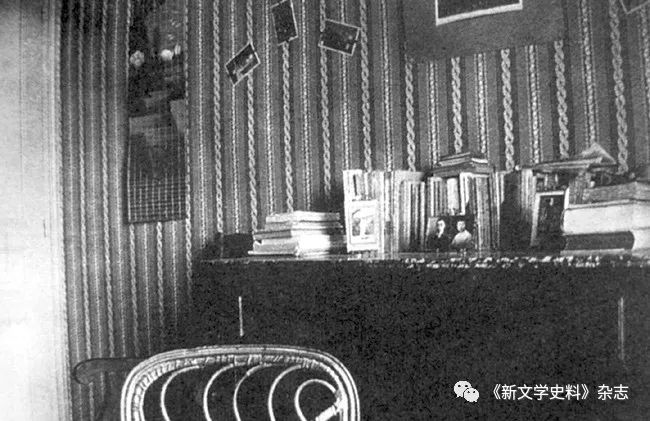

傅雷到法國的最初半年,住在巴黎西南部三百四十公里的小鎮波瓦蒂埃(Poitiers)。他本人寫過一篇長文《法行通信·來到這靜寂的鄉間》,留下一批照片,其中一張是房間的書桌。

書桌相當大,上面放著二三十本洋書,三兩筆記本和小冊子疊放上面,右方三本辭典模樣的大書。書前擺放著三個小相框,中間那個并排著他本人和未婚妻朱梅馥的個人肖像照片。墻上掛著西方風格的布簾,上面綴有飾物,大約是房東的布置。這張沒有人物的照片,比千言萬語更能概括傅雷這六個月的生活:一個安靜的生活環境,一個勤奮向學的學生。

出國前的傅雷是一個不開心的青年。他來法國留學,最大的動機是要擺脫青少年期積下的憂郁,“此次的赴法,逃避煩悶固然是個大原因,[……]細細的分析起來,還是讀書的煩悶,追求人生的煩悶居多。”(《留法通信:離愁別夢》)“煩悶”這兩個字比較中性,到了1934年寫信給羅曼·羅蘭時,升級為“精神危機”,1942年的《貝多芬傳》譯序里,正名為“世紀病”。

所有人都知道他的憂郁還有一個他從未公開譴責的原因,他有一位管教過于嚴厲的母親,母子沖突不斷。當他一個人來到這個異國地方,這個日夜壓在他頭頂的陰影消失了,他的憂郁至少減少了一半,而且很幸運,他得到了補償,“我想不到來此會遇到一位極似母親,而常提起我母親的親切的老人!”(《來到這靜寂的鄉間》)他在文中詳細描述女房東如何照顧他,細心為他準備飲食,這是他從未見識過的母愛。善良的女房東取代了嚴母,讓他很快地適應了新環境,安心居住下來求學。

雖然波瓦蒂埃有閩鄂兩省三四百個中國留學生,傅雷沒有像他們那樣進學校,而是“請私人教師與房東太太雙管齊下補習法文,教師管讀本文法,房東太太管會話”。無獨有偶,梁宗岱1924年至1925年在日內瓦一年,也是采用同樣的學習方式。兩人都打下結實的法文語言基礎,后半生受益不盡。

傅雷波瓦蒂埃房間書桌(1928年)

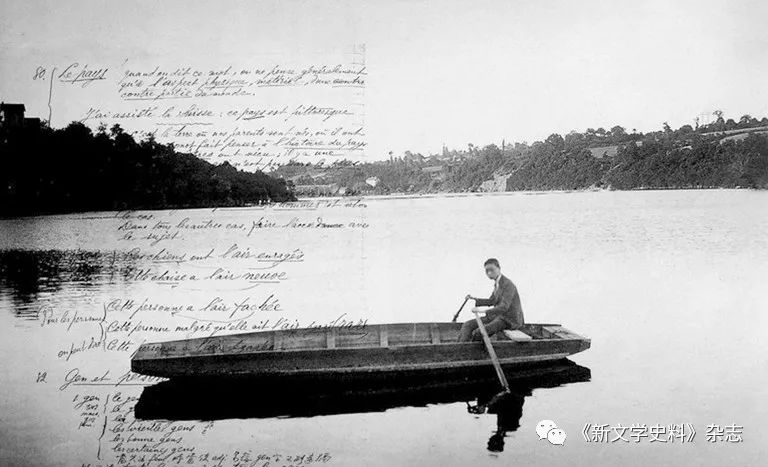

最近數年,一本“傅雷留學筆記”多次出現在不同的傅雷紀念展覽會上,筆者只在互聯網上見過其中兩頁照片,圖像模糊,但仍能辨認出這是傅雷在波瓦蒂埃的學習筆記。所見兩頁以法文書寫,間有幾個中文字,書法秀麗,與學生聽課記錄那種潦草字跡截然不同。仔細閱讀,可知他像速記員那樣,把老師的解說原原本本記錄下來,有些地方連口氣也保留,然后細心整理和謄抄,不見涂改痕跡。段落安排極有心思,充滿美感,內容按主題劃分加上編號,井然有序,好像經過專業人士排版的學校教科書,他的認真向學在此表露無遺。

這本筆記也讓我們知道波瓦蒂埃時期的學習內容和教學方法。他的老師沒有使用普通的教科書,而是選用文學原著,讓傅雷直接閱讀,上課時詳細解釋詞義、用法及語法。其中一頁記下都德《磨坊信札》的背景介紹,另一頁包含編號80至82三條筆記,分別講解pays(國家、家鄉、地區)的含義和用法,形容詞陰陽性和單復數搭配,以及gens(眾人)和personne(個人)兩個近義詞的區別。筆記中pays的例句有一個錯誤:J'ai assisté la Suisse, ce pays est pittoresque(我參觀過瑞士,這是一個風景如畫的國度),assisté應為visité,這既可能是聽寫誤錄,也可能是整理轉抄不小心出錯。

《傅雷自述》有一段話:“二十歲在巴黎為了學法文,從事翻譯都德的兩篇短篇小說集,梅里美的《嘉爾曼》,均未投稿。當時僅作學習文字的訓練。”結合起來看,這兩本書就是傅雷當年上課使用過的教材。

傅雷瑞士休假照片,疊印補習筆記一頁(1928—1929年)

私人補習方式固然好,但像中國的私塾那樣,完全從書到書,缺少師生同學之間的接觸和砥礪,也不會有外面社會的話題,看書是最大消遣。傅雷跟五四運動后那一輩青年一樣,在國內時沉迷于西方浪漫主義翻譯作品,盧梭、拉馬丁、沙多布里昂是他們的枕邊書,到了法國,原著代替了翻譯,仍然是同一類作品。作者感情夸張,筆下充滿美麗的田園風光、理想的愛情、自由不羈的生活,與中國的現實差距極大,可望而不可即,“追求人生的煩悶”由此而生。傅雷在這里過了六個月后,這種“煩悶”沒有發作,也沒有消失。

到了七月,學校放假,補習也隨之結束。傅雷經過六個月的緊張學習,需要喘一口氣,聽從朋友王君的推薦,到附近的利勒茹爾丹(L'Isle Jourdain)度假。這個小村子離波瓦蒂埃大約四十公里,位于河邊,風景優美,民風淳樸,全無車馬聲,一種世外桃源式的環境。浪漫主義描寫的場景在這里隨時隨地出現,在他心里引起愉快的共鳴,假期尚未結束,他就忍不住執筆為文,寫下游記《湖上書信》:“我用著都德在Provence[普羅旺斯]小山上的磨坊里的怡悅愉快的心地來寫著這篇通信”。文中插入浪漫主義祖師爺拉馬丁的詩歌《湖》(Le Lac)的中譯,這是他的第一篇翻譯,但只是片斷,他也謙虛地加上“(譯大意)”幾個字,表示這只是草稿。

兩個星期的假期很快過去,他開始收拾行裝,準備前往巴黎。

1928年 巴黎青年之家第168號房

在巴黎等待他的人正是達尼埃魯。這位巴黎青年出身上層社會,家庭成員全是精英。父親夏爾從政,官至內閣部長。母親瑪德蘭是教育界名人,終身從事發展女子教育。為了紀念她,她創辦的一所女子中學在1970年命名為“瑪德蘭·達尼埃魯中學”。這是一所法國名校,中學會考成績常常名列全國之首。他的弟弟阿蘭是世界著名的印度學家,大半輩子在印度從事研究和教學。妹妹喬治曾在戴高樂將軍辦公室工作,丈夫伊扎爾是法蘭西文學院院士,一門雙院士,殊不多見。

達尼埃魯比傅雷僅僅年長三歲,也有過尋找人生道路的經歷,但從未煩悶過,因為父母給他完全的自由。1925年,他以二十歲的年紀取得索邦大學文學碩士文憑,父親當時擔任海運部長,希望他能從政,把他引入部里,給他一個秘書職位。然而,他熱愛文學和哲學,一年后返回索邦大學,同時到巴黎高等師范學院攻讀中學高級教師文憑,一張被稱為工作鐵飯碗的證書。他只用了一年時間,就于1927年二十二歲上成為這張文憑有史以來最年輕的獲得者。當年報考人數七十人,十五人被錄取,他名列第五。他的名字也因此第一次登上法國報紙。

本來,他大可以沿著這條康莊大道,一面教書,一面繼續享受文學的樂趣。可是,隨后一年服兵役,他反復考慮,決定成為神甫,為天主教服務。他在傅雷準備來巴黎的同一時間,參加了意大利圣保祿修道會。這個組織計劃在巴黎建立傳教中心,購置了一些拉丁區地產,把其中一座大樓改建成學生宿舍。雖然達尼埃魯還不是神甫,但會內只有他一個法國人,加上二十三歲的年紀,又有教師資格,最適合面對青年學生。

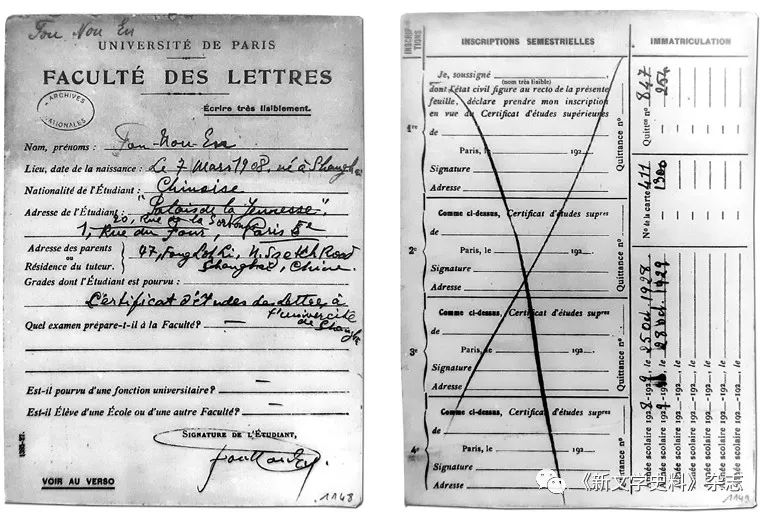

法國的大學一般在十月中旬后開始新學年注冊,傅雷提前到達巴黎,先去公使館辦理身份和學歷證明。法國國家檔案局收藏的索邦大學行政檔案,保存著傅雷的注冊卡,他報讀文學系,名字傅怒安,1928年10月25日注冊,學生證號碼411號。他親筆填寫的居住地址是Palais de la Jeunesse(青年宮),可見他已經辦好新宿舍的手續,但宿舍名字與正式稱呼Maison de la Jeunesse(青年之家)不同,而且沒有街道名字,這是因為他尚未真正入住,這家宿舍在12月6日才正式掛牌子,最早入住日期11月1日。

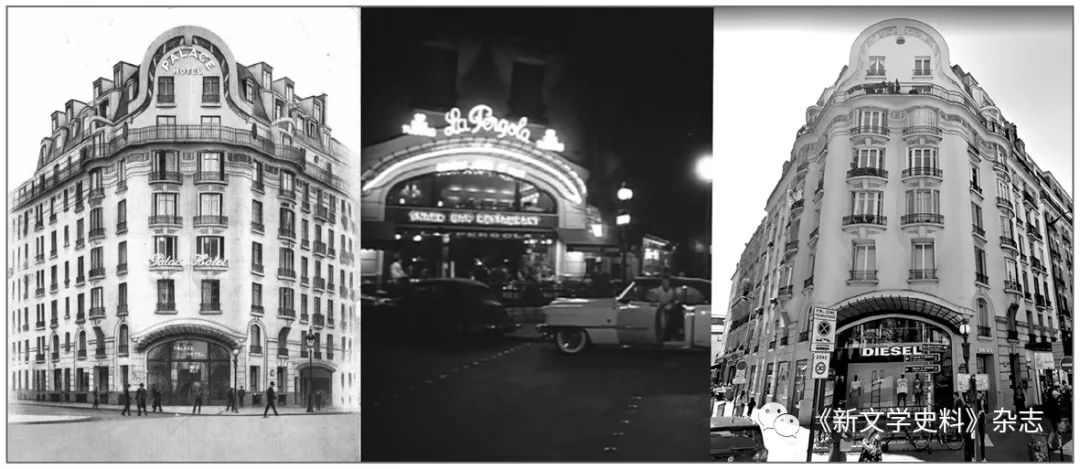

大樓位于著名的圣日耳曼大道和火爐街(Rue du Four)交界的十字路口,原是一家大旅館,名叫宮殿酒店(Palace H?tel),建成于1926年,共有200個房間,設備現代化,公用地方寬廣。

巴黎青年之家大樓(1928—2019)的變化

左:宮殿酒店(1927年),中:綠廊酒吧(1960年),右:商店(2019年)

傅雷如何進入這家宿舍,沒有任何資料。天主教辦的學生宿舍不會公開征求住客,全部由內部人士推薦,尤其神甫。這就讓人想到比利時雷鳴遠神甫,他從1920年開始負責向巴黎的中國留法學生傳教,同時幫助他們解決一些生活問題,尤其尋找住宿地方。傅雷一到巴黎就結識了他,但是青年之家在拉丁區中心,收費廉宜,膳宿全包只要六百法郎,想住進去的中國留學生很多,按理遠未輪到他。何況青年之家接受的外國留學生數目少之又少,掛牌一個月后,共有一百二十人入住,外國學生只得十五人,留下名字的中國人只有傅雷,另外兩人只知道姓氏。

如何住進去并不重要,傅雷在那里與達尼埃魯的相遇,卻是他生命中的大事。他們兩人迅速成為好朋友,這是一件無法解釋的事情,傅雷的孤僻、高傲、急躁性格,注定不易交友。如果說他結束大半年的離群索居生活,踏進一個友好的群體地方,遇到一位生命中缺少的兄長,填補了他的感情空缺,立即向他靠近,那么又如何解釋達尼埃魯的反應呢?他的性格與傅雷完全相反,開朗、友好、和善,高學歷,家里父母雙在,兄弟姐妹六人,一個團結的大家庭。在他管理的一百多個學生中,他只對傅雷另眼相看,不僅友好往來,不到兩個月,就把傅雷帶回家里,介紹給母親和家人認識,而他們幾乎立即把他當作家庭一員。這一年12月圣誕節,達尼埃魯因公去了意大利,他的母親邀請傅雷到家里來,“傅[怒安]來晚餐,然后到輕歌劇院度過了一個美好的夜晚”(達尼埃魯母親家書,1929年12月28日)。

不僅如此,傅雷當年只有二十歲,一個無名的外國小青年,達尼埃魯卻從那時就開始保存他的全部來信,好像預感到這個青年的不平凡未來。在他的書信檔案里,1929年前后的信件很少,找不出類似的第二人。這是無法以常理解釋的事情,只有中國人常說的緣分可以權充答案。而筆者更相信另一個理由,冥冥中有一種力量,不讓美好的事物湮沒。

宿舍白天靜寂無人,學生都去了上課。《傅雷自述》說:“在法四年:一方面在巴黎大學文科聽課,一方面在巴黎盧佛美術史學校聽課,讀書并不用功”,這是實話實說。當時的留學生一般選擇攻讀自由碩士文憑(Licence libre),這是一種學分制文憑,只需通過四門課程的考試,就能拿到高級學習證書(Certificat d'étude supérieure),算是大學畢業,可以自稱碩士。但與國家碩士不同,不能自動獲得教師資格。盡管如此,傅雷對此不感興趣,注冊卡上沒有填報攻讀自由碩士文憑,也沒有選擇學科證書考試。這樣漫無目的,沒有科目,沒有導師,與自由旁聽生無異。

傅雷索邦大學文學院注冊卡(1928—1929年)

青年之家和其他學生宿舍一樣,每到夜晚就熱鬧起來,青年人按照個人興趣群分類聚,談天論地,交換信息,自制茶點,表演音樂等等。整體氣氛就是一個友好和平的大家庭,即使年少氣盛發生爭吵,也變成生活的調味品,反而加深互相間的友情。

達尼埃魯離開學校不久,還是一位文藝和哲學的熱烈愛好者。他與幾位志同道合的朋友,組織了一個文學會,專門研究和宣揚法國作家貝磯(羅曼·羅蘭好友,第一次大戰犧牲在戰場上)。他又在嚴肅的宗教活動之外,為寄宿生組織各種文化活動,最受歡迎的是邀請作家和文化界人士來見面,演講和討論。這時候,集會也向外界開放,吸引了拉丁區內不少大學生參加。傅雷后來成為“法蘭西文學在中國的主要代表人物”,與此熏陶不無關系。

在這些色彩各異的夜晚,傅雷和達尼埃魯進行過不知多少次交談。1929年春天,傅雷初識劉海粟,曾經邀請達尼埃魯一起到劉海粟的郊區新居,參觀他的畫室。

然而,美好的日子永遠是短促的。1929年6月,傅雷前往瑞士度暑假,抵達后十天左右,同學來信告訴他,宿舍將于7月1日關閉,所有人都要在此之前離開。他寫信向達尼埃魯求證,6月20日得到證實,他在復信中表現得情緒激動:

親愛的達尼埃魯,

你可知道?你的信把我卷走了!讀到最后幾行,我流下眼淚,信紙跌落地上。我流淚,首先因為失去所有住滿青年之家的可愛年輕人,失去同學間那些充滿歡樂和友好的交談,即使吵嘴和爭論都有一種魅力,極其純潔!我記得我們共度的夜晚,與來自世界各地的年輕人。我們多么誠懇,快樂,平靜,幸福!而現在,所有這些美好的回憶,永遠只留在回憶中。另一方面,我感到難過和擔憂,為青年之家,為我們所有人,一句話,為你的一個最美好的理想。我知道你是勇士,不必他人憐憫。但是,我作為你的一位最忠實的朋友,親眼看到你如此熱愛這個高貴而美好的事業,現在只因為一個物質理由就全部中斷,我有可能不流下同情的眼淚嗎?啊,親愛的青年之家,我再見不到你了嗎?

我的一百六十八號房間,你是我心愛的藏身之所,特別在我生病的時候,你也將永遠離開我!

明年你有何計劃?繼續深造,繼續郊區工作?然而,你為青年之家如此忙碌,現在如何填補這個空白時光?或者有人準備復活青年之家吧?至于我的衣物,不知該如何處理,現在太痛苦,不想談論,考慮后再告。

請轉告舍宿里的同學,特別是埃法思、羅石、波奈、布魯、昂拉和薩爾(el Fasi,Roche,Bonnets,Bureau,Henhlat,Sales),我很遺憾離開他們,十分希望十月份在巴黎有機會再見面。請把我現在的地址給那些希望與我通信的人,并把他們的度假地址告訴我。

我非常感激你對我的知心友好。你的厚愛確實安慰了我。此外,我永遠有一個鮮明的印象,我記得你的信仰,你對真理的虔誠,你靈魂的偉大和魅力,你的勇氣,以及你的工作才能……我一定盡量和你保持聯系。不過,我真的很傷心,想到不再在一起,少了見面和交談的機會。

我肯定七月份在這里居留。至于八月,還不知道。我多給你寫信,請你也多來信。

謹致深情問候,并向令慈和令姐妹兄弟轉達我的最美好的思念。

傅怒安

一九二九年六月二十日

上沙沃省,圣揚喬而夫村,白格朗木屋

青年之家不久就出售,改變成商用住宅樓宇。1960年樓下經營綠廊酒吧,被新浪潮電影《斷了氣》(Au bout du souffle)挑選作為故事發生地點而名噪一時,近年改為普通商店。

1929年 比利時圣安德肋修道院

天主教辦學生宿舍,雖然屬于慈善事業,但并不諱言這也是傳教的地方,因此每天都有風雨不改的早禱晚禱,每周都舉行圣經講座和宣道。傅雷到了這里,一下子栽進濃厚的宗教氣氛中,雖說愿者參加,但很難完全逃避,加上年青人好奇心,以及心中煩悶未消,宗教不啻是排解出路之一。

在青年之家住了三個月后,他產生教徒那種靜修冥思念頭。雷鳴遠神甫知道后,介紹他去比利時布魯日見圣安德肋修道院的尼特神甫(Dom Neut Edouard)。他在1929年1月28日到達,三天后寫信給達尼埃魯:

親愛的達尼埃魯,

我真高興在歐洲找到另一位朋友。我一直以為你是我在歐洲的唯一朋友,而這已是何等的運氣!今天又找到一個。我今早與尼特神甫進行過知心的交談,他是雷鳴遠神甫推薦的,心地溫和而善良,智慧非凡。他告訴我,青年時期幾乎和我一樣痛苦。他這樣了解我,以至我不覺得他比我更年長,他不是教士,他不是外國人……他真正看到我的心病根源。啊!當兩顆心互相理解,當兩顆心互相接觸,世間有多么美好的事物!親愛的朋友,我感謝你,也感謝雷鳴遠神甫,賜我良機結識一位朋友,一位兄長,一位父親,一位……令我如此中意的人。

冬天森林的景象慘淡冷落,北國的季節比巴黎更陰沉。然而,我在這里重新獲得內心的安寧,感覺很幸福。不過,居留時間不會像出發時所想那么長。一來現在不是旅游季節,二來過于荒疏學業,一打定主意就趕快回來。親愛的朋友,我過著田園生活,但缺少你在身邊。希望離開修道院之前,你能寄我幾個字。

此頌安好,同時問候雷鳴遠神甫和克里梅爾先生。

敬禮

傅怒安

一九二九年一月三十一日

于比利時,布魯日,洛芬—普魯日鎮,圣安德肋修院

又及:向宿舍同學問好。

談話的結果,他多住了兩三天。到底他們談了些什么?達尼埃魯的書信檔案有一封尼特神甫的信,記下交談內容:

達尼埃魯先生,

傅怒安先生可能已經告訴你對圣安德肋修院的印象。我希望給他留下一個愉快的記憶,希望他與僧侶這種接觸有用和有益。

他星期一晚上到達,我接待了他,他的態度十分冷淡。第二天,我帶他參觀了一下,他更是如此。星期三,我避開他。星期四早上,他求我見面,向我辭行。我告訴他,這樣來去匆匆令我十分遺憾,因為我們無法了解。他相信我的真心,于是向我敞開心扉,訴述過去的危機。我們開始了一場長時間的交談。他接受我的建議,多住一兩天。同一天晚飯后,我們第二次交談。在此之后,我們的談話再沒有冷場情況,他變得很友好,很健談。向我詢問有關天主教的種種情況。他告訴我本篤會修道院給他的好印象,感謝我理解他。我得到一個印象,盡管這些句子里必然包含著禮貌成分,但有一種真正的好感。他問我能否與一個或多個朋友再回來,我告訴他隨時歡迎。他問我認識什么樣的中國人,我告訴他認識基督徒和非教徒。他接著問:“你認識共產黨人嗎?”“我試過與共產黨人聯絡,因為我非常喜歡中國人。但是我的道袍阻止他們靠近我,每當我要和他們接觸時,我都感到他們往后退一步,所以沒有再試。”他又問:“你能讓我帶共產黨人來嗎?”當然可以,所有互相接近都有好處,因為可以讓人相識相愛。我向他提起有一本對中國不友好的書,而且是一位教外人寫的,我告訴他曾經為他的同胞辯護,反駁這位作者。他在離開時對我說:“你不僅是我的朋友,你是我們的朋友。”——在開導方面,我勸他不要遇到危機發作就惱火,要耐心懂得等待,并且要對旁人友好,不管他是誰。我告訴他,只要對別人有好處,就會內心和平。他離開時說會來信報告消息,又預告下一個復活節假期再來。

我很想聽一下你的印象。也許把我的印象告訴雷鳴遠神甫也有好處,他的意見會很有用。無論如何,如果傅先生想和朋友同來,我們非常樂意接待。

與你同禱,并致主內兄弟敬意。

尼特神甫

一九二九年二月五日

這兩封信更正了《傅雷自述》的一個日期:“一九三〇年春去比利時作短期旅行”,一九三〇年應為一九二九年,這是記憶錯誤。

這家修院有一位特殊的修士陸征祥,這個浮沉在民國初期走馬燈內閣的外交聞人,在他的比利時籍夫人去世后,放棄世俗生活,在1927年成為修士。不過,傅雷沒有遇到他。

信中有“打定主意”之語,在后來通信中,不止一次出現過回應達尼埃魯催促他“答復”,他們似乎在討論皈依天主教的問題。在這點上,達尼埃魯對中國青年的精神現狀了解不深。他不知道中國留學生把留學西方看作一種愛國行動,希望為祖國找到治療世紀痼疾的靈芝草。然而,他們在陳舊的生活模式中長大,飽讀國學,古老的傳統思想在他們身上根深蒂固,幾年后完成學業,大部分人都得出同一個結論,西方沒有萬應靈藥,中國人只能以自己的傳統來救中國。傅雷認同這種想法,雖然達尼埃魯鍥而不舍,最終未能動搖他分毫。

1929年 瑞士圣揚喬而夫假期

法國大學暑假一般從七月底開始,傅雷沒有考試的束縛,提前六月出發。度假是留學生可望而不可即的事情,尤其瑞士生活水平高,除非依靠外國朋友邀請來實現。像梁宗岱和司徒喬,他們這一年七月結識了瑞士女作家瓦郎讓,幸運地在八月份到她的古堡住了兩個月。傅雷自己邀請自己,一去就居留四個月,這既由于母親匯款充足,也因為青年之家為他省下一筆錢。

度假地點法文名Saint-Gingolph,傅雷譯為圣揚喬而夫,其中“喬”字的發音與原字go(戈)無法對應,不知何故。無獨有偶,他在那里翻譯了《圣揚喬而夫的傳說》,標題插入唯一的法文字“(Saint-Giuzolph)”,也出現排版錯誤。局外人不知內情,難以找出真正的地名。幸好來過兩批朋友一同度假,孫伏園和劉海粟后來都寫了游記,記錄了正確的法文地名,才沒有留下一個歷史謎語。

傅雷選擇這個地方,因為另一位留學生曾仲鳴一年前來過此地,極力推薦。不過最早知道這個地方的中國人不是他,而是敬隱漁。他在1925年9月第一次拜訪羅曼·羅蘭,散步時大師介紹周圍風景,最后把手杖指向左方的萊蒙湖邊:

指了湖那邊,紫氣圍繞的亞爾伯山[阿爾卑斯山]下的一座法、瑞中分的小村,歐戰時他的家庭曾到那里來隔橋相晤,那時一橋便隔絕了兩重親愛的世界……(敬隱漁《蕾夢湖畔》)

這是羅曼·羅蘭的一件傷心事。1918年,第一次世界大戰結束前數月,他與母親居住在瑞士,父親和妹妹留在法國。為了見面,選擇了圣揚喬而夫。這里一村兩國,一橋分隔瑞士和法國,如果法國渡船經過,橋上嚴密的欄柵就會打開,讓瑞士村乘客過關。羅曼·羅蘭在復活節那天來過一次,無功而還。4月7日再來,遇到渡船泊岸。他身上有瑞士居留證,趁此機會進入國界大橋的法國部分,與沒有簽證的父親和妹妹見面,還有先到法國陪同他們前來的母親。大家擁抱問安,剛開始交談,不到五分鐘,一個警察過來粗暴干涉,命令他們立即分開,否則罰款。隨后兩天,沒有渡船,欄柵緊閉,只能分立橋頭兩端,雙方距離三五十米,隔橋遙望。從第三天開始,父母和妹妹失去蹤影。后來才曉得,第二次遙望后,他們到村后山間急流附近散步,法國警察突然出現,指稱兩母女向一個小女孩打眼色,有間諜嫌疑,把所有人帶到警署,搜身盤問,到了晚上才釋放,并且禁止他們再接近大橋。警察那么熱心抓間諜,因為有獎金。

孫伏園和劉海粟的兩部游記詳細記錄了圣揚喬而夫假期,里面有不少關于傅雷的記述,已經千次百次被鋪陳、渲染和重復過,但都是第三只眼睛說話。傅雷在假期中多次寫信,這是第一只眼睛的記敘。

傅雷在6月1日乘搭晚班火車離開巴黎,第二天早上在貝勒加德站轉車,午后到達目的地。他入住的房子就是曾仲鳴住過的地方,以屋主名字命名,稱為白格朗木屋(Chalet Berguerand)。他住了四天后,寫信給達尼埃魯,報告最初的印象:

親愛的達尼埃魯,

我在這里已經四天。離群的田園生活既令我滿心歡樂,也令我愁緒縈懷。你無法想象,當你聽到簡單而悅耳的鋼琴般水聲,飄悠在湖面上,你會如何傷感。森林悄然無聲,到了更深夜闌,黑紗掩蓋了湖面,只見漁夫小舟的微弱燈光閃爍……萬籟俱靜,世界入睡,眾生沉醉到美夢中,湖水流動得更加悄然,唯恐驚擾正在安靜休息的靈魂。而我呢,獨自一人,我以為自己經死去,或者至少生活在另一個世界。那里只有孤獨的旅人,在無邊的黑暗中游蕩,哀嘆生不逢時;或者一些苦悶的年輕靈魂,在大自然動人的景致前面落淚。盧梭和拉馬丁啟示過的景象在我心中復活,令我更加深陷憂郁的極樂境界。

昨日湖上狂風驟雨,湖水景色的劇烈變化擾動我心。我想以絕望的聲音痛哭,我看到大自然過于強大,人類過于弱小。我一直感到在這個世界上,我孑然一身,孤立無援,無人關心。我真的十分羨慕你的生活,如此快樂,充滿信仰,充滿和平。你是一位勇士,為了一個明確的目標工作,它是你真正的幸福所在。而我呢,唉!生活的真面貌一旦在我面前顯露過,就永遠無法以面具遮掩起來:它的丑惡樣子銘刻在我的靈魂中,無法抹除。我知道自己野心太大,要擁抱整個世界,要立即觸及生命的奧秘。實際上,我錯了!我的能力不足,敏感的個性損害了自己。還有,上帝不允許我。我因此明白,維特、浮士德和勒內這些人物都是奇跡,不要指望每個世紀都出現。

我期待最終能夠平靜下來,努力在假期里完成一些重要的工作。今天下午得知巴黎的郵遞員罷工,希望不會丟失我的信件。

親愛的達尼埃魯,謹致最親切的問候。

傅怒安

一九二九年六月五日

上沙沃省,圣揚喬而夫村,白格朗木屋

白格朗木屋背林面湖,離萊蒙湖只有幾十米,前無阻擋。傅雷住在樓上,湖上景色日日夜夜都在眼前,浪漫主義的場景不斷變化。在巴黎青年之家生活過大半年,雖然集體生活使他開朗了一點,但尚未完全走出“強說愁”的青少年時代。他攜來的書籍全是浪漫派作家的著作,第二封信里討論讀書,就以沙多布里昂的小說《勒內》(René)為題,這是一本浪漫主義名著:

親愛的達尼埃魯,

我看到鄉下人的天真和熱情好客,非常感動。今天去湖邊一個小泳場游泳,因為小木屋沒有收拾好,他們給我一張椅子,讓我到樹林換衣服。我停留了一段時間,給了一些小費,老板娘送給我兩朵美麗的玫瑰花。我衷心感謝她,事實上,她留給我的印象更加寶貴,因為她送給我的是心意和好感,對我來說,比兩朵美麗的玫瑰花更值錢。你知道,寥寥幾句甜美的言辭,嫣然一笑,一件微薄的禮物,只要充滿誠意,足以使人淚下。

讀書方面,我總是帶著《勒內》。我不知道為何如此入迷!我在書里發現一些人物與我相似,同樣的憂郁,與今天年輕人忍受的一樣!

“對世界的探索一無所得,反而失去不明真相的樂趣。”

“一片草葉往往能刺穿這些墳墓最堅硬的大理石;有權有勢的死者,卻一個也永遠不能爬起來!”

“……我開始……思考要什么東西,我不知道。”

這種生活的悲哀,這種對世界的絕望,這種迷惘的煩惱,不是經常出現在我身上嗎?他的孤獨散步,在墓前長久冥思,聆聽著教堂的鐘聲;或者在小溪邊欣賞淙淙流水聲……不正是我的生活的如實描述嗎?

我一直自問:“為什么不能像農夫那樣過著快活樸實的日子?他們的生活不是比我幸福得多嗎?”勒內說:“一個偉大的靈魂包容的痛苦,要比一個渺小的靈魂更多。”我有大量的痛苦,可是我如此渺小!

我的朋友古(Kou)和易(Yih)都寫信告訴我,宿舍要求所有人在七月一日之前離開。我有點驚訝,因為學生考試一直到七月十九日。

請問是否有某些特殊原因必須這樣做?是否不會妨礙我們在十月份返回宿舍?請給我解釋一下。

期待回信,謹向我的親愛朋友們致誠摯問候。

傅怒安

一九二九年六月十日

上沙沃省,圣揚喬而夫村,白格朗木屋

青年之家關閉的消息來得突然,事前沒有跡象,傅雷在那里生活得如魚得水,尤其有一位大哥般的達尼埃魯,他不愿意相信,接連寫信追問:

親愛的達尼埃魯,

我寄給你兩封信,都沒有得到回音,我開始心緒不寧。我不知道這是由于你忙于工作,或者另有原因。我的朋友古多次來信說,有很多關于宿舍的傳言,更加令我擔憂。據說宿舍將永遠關閉,我希望你會否定。他要我問你,如果他在宿舍一直住到七月十六日,如何繳交膳宿費?

親愛的朋友,求你盡快回信,以安我心。

問好。

傅怒安

一九二九年六月十九日

上沙沃省,圣揚喬而夫村,白格朗木屋

其實達尼埃魯已經復信,第二天郵件到達,證實了青年之家關閉的消息。傅雷立即寫了一封悲哀的長信答復,訴說對青年之家緬懷之情(譯文見前)。

此段時期的來往信件收藏缺失,接下來那一封隔了差不多一個月。這是一張明信片,法國萊蒙湖畔托農萊班鎮的水上風景,使用當時不多見的彩色印刷。上面蓋著法國郵局的郵戳,意味著傅雷跨過國境線寄出,郵費比較便宜。

親愛的達尼埃魯,

希望這張明信片到達時,你已經從英國回來。我有點擔心我的行李和寄給你的款項,用來搬房子和放置我的衣物的。請就此給我一信,是否已經收到錢和我上一封信?親切問候。

傅怒安

一九二九年七月十六日于圣揚喬而夫村

從這封信可以知道,傅雷已經委托達尼埃魯處理巴黎的宿舍房間,他們的親密關系由此可見。這個做法既省時省錢,又不會因為親臨其境而傷心,何況孫伏園和孫福熙兩兄弟即將到來。

圣揚喬而夫只有村民六百人,傅雷是唯一的中國人,他在最早兩封信中訴說形單影只,也真有點教人擔心。但是孫氏兄弟7月24日到達時,發現經過兩個月居留后,傅雷不僅不孤單,而且儼然一個本地人。

他們跟著傅雷進入瑞士,海關站著一個高頭大馬的威武警察,“傅怒安兄跑到他面前,把我們介紹給他說,‘這就是我常對你說起的兩位朋友,現在來了。他們大抵不會住久,兩三個禮拜便回巴黎去的,你也不必驗他們的護照了。’他毫無異議,我們便容容易易做了瑞士人。”(孫伏園《麗芒湖》)連警察也那么熟絡,還說什么孤單。

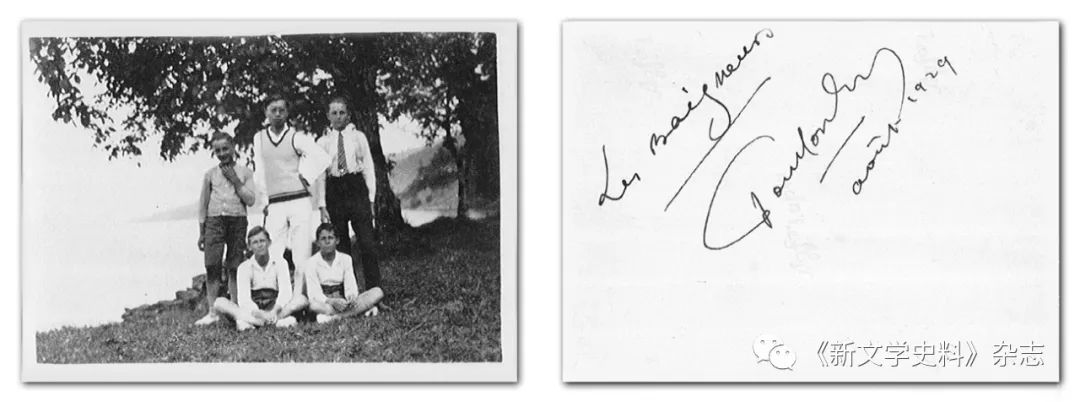

他們又發現,傅雷有一群本村青年朋友,經常來約他游泳、劃艇或釣魚。這次假期他留下大量自拍照片,其中一張送給達尼埃魯,收藏在耶穌會檔案中。畫面是四個小村民圍繞著他合照,所有人衣冠整齊,照片背面卻寫著“泳者”(Les baigneurs)兩個字,拍攝日期八月,這些是他的泳友。傅雷喜歡拍照,但瑞士假期后,再見不到他有自拍照片留存下來,可能他的相機損壞或遺失。

傅雷瑞士休假照片,背面題名“泳者”(1929年)

傅雷幾乎每天都陪孫氏兄弟外出游玩,要是天不作美,就圍著一杯咖啡談天說地,日子過得十分愉快。7月26日,他抽空寫信給達尼埃魯,筆下流露出少見的快樂心情,“我們經常釣魚,也去劃船游泳。他們懂得如何享受生活,品味高雅,又有藝術頭腦,深得我喜歡。”這封信同時預告了下一批朋友來訪,“不久將有一個遠東藝術家的聚會。”

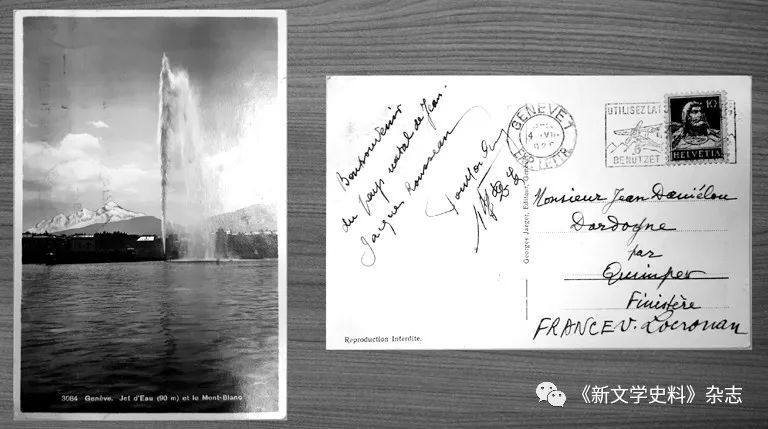

他們三人在8月4日坐火車去日內瓦,朝出晚歸。傅雷在那里買了一張明信片,彩色印刷的日內瓦湖噴泉,寄給達尼埃魯,上面只寫了一句話:“盧梭出生地的美好回憶”,仍然不忘浪漫主義。

傅雷致達尼埃魯日內瓦明信片(1929年)

在劉海粟一行五人到達前一天,孫氏兄弟前往弗里堡和伯爾尼等地游覽。回來后第二天,8月10日上午,離開圣揚喬而夫,行李中有白格朗夫婦贈送的自產蜂蜜和糕點。

劉海粟與妻子張韻士和兒子劉虎接踵而來,同行還有兩位上海美專校友陳人浩和劉抗。他們在1928年聯袂到法國留學,他鄉遇師長,分外親熱,很快成為親近的助手和朋友。

傅雷情況不同,他與劉海粟素未謀面,認識后為他補習法文,鐘點有限,而且不過兩個月便因度假停止。只要翻一下劉海粟的《歐游隨筆》,便發現傅雷的名字要到八月“瑞士紀行”才第一次出現。劉海粟不熟識傅雷,傅雷卻不會不知道他是一位美術界風云人物,作為年輕人,很自然對他有一份敬意。劉海粟在5月15日遷居到巴黎近郊夏蒂永區的封特奈街四十號,傅雷特意把達尼埃魯帶到那里,參觀他的畫室;到了瑞士后,主動發出度假邀請,“傅君更迭電促往,并述白格朗君屬望之殷”(劉海粟《歐游隨筆》);人到后,安排與自己同居二樓,分住三個房間。

劉海粟比傅雷年長十二歲,當時才三十四歲,年少得志,赤手空拳打出一番事業,有豐富的社會經驗,這是一位理想的導師。達尼埃魯開始從傅雷的生活逐漸淡出,中國兄長此時出現,仿佛命中注定。

劉海粟一行和孫氏兄弟一樣,經常外出活動,盡情享受美麗的湖光山色,不同之處是多了一個項目,三位畫家不停寫生,閑談則不離藝術,“我們在一道爬山、游泳、探討畫理,他的游泳同他的法語一樣,比我出色,我是甘拜下風的。在我作畫的時候,他就看書,整理札記,十分勤勉。”(劉海粟《傅雷二三事》)經過日夜相處三個星期后,傅雷在文學之外發現了藝術這個新天地,找到人生道路的新起點,他把這件事告訴達尼埃魯:

親愛的達尼埃魯,

久未通音信,并非我忘記你。我的兩個朋友孫氏兄弟已經去了布列塔尼,但是畫家劉[海粟]先生帶同他的妻子和孩子,在兩個星期前到來。他曾在封特奈街的家中接待過你一次。他畫了很多油畫,我們經常就藝術進行非常有趣的對談。他對我諸多鼓勵。他還忙于一個中國藝術展覽會,準備今年冬天在巴黎舉行。這將是一個中國繪畫展,有一部分是中國留法學生的作品。在此之后,還有劉先生個人作品展覽。我希望你能來參觀和批評。

這些天來,我們聽到俄日險惡沖突的消息,非常擔心。已經有一個月沒有收到任何來自中國的書信,也沒有收到錢。不曉得俄羅斯人是否截斷了中國的郵政聯系。因為,如果走海路,一封信至少要四十天。

我不打算在這里逗留至九月底,因為必須在巴黎找到居住的地方。我打算在大學開學前打工一個月(即十月份)。從現在開始,我將更多關注美術和音樂,這樣可以分心一下。目前無法做出任何決定,但無論如何,希望能在九月二十日左右在巴黎見到你,你說過將在這個日期路過巴黎。

我也擔心無法習慣首都的嘈雜聲,我在一個太理想的地方待得太久。我不知道應該何處安身:巴黎或郊區。劉先生也在尋找小公寓。如有可能,請告能否在納伊區找到適合他們的地方,而又不花太多錢。在巴黎所有郊區中,我最喜歡納伊。只不過,這是一個富人區,房子一定相當貴。請告訴我一些這方面的情況。

我有很多想法要跟你說,但等我回去再談。

就此擱筆,謹致最誠摯問候。

請代候令慈和令兄弟姐妹。

傅怒安

一九二九年八月二十四日

于圣揚喬而夫村

“從現在開始,我將更多關注美術和音樂”,這句話可以視為傅雷人生的劉海粟時期的啟端。這個時期的特點是兩個人因為志同道合,互相深入交流,互為補足,為了共同的目標真誠合作。他們沒有高低之分,沒有單向的授與受。如果說傅雷初涉藝術,劉海粟何嘗不是初識西方美術,相應地說,這是劉海粟人生的傅雷時期的開始。來到法國,面對琳瑯滿目的大師作品,劉海粟表現得如癡如醉,忙于去發現、認識和臨摹,與正規的留學生相比,只欠缺學院派的理論和美術史導師。他明白要在短時間內明白一切,以他的法文水平是異想天開。傅雷熟諳法文,很快成為他這方面的導師,畫家生平、作品創作背景、藝術評價、美術史、理論和現狀等,傅雷未必全知道,但他勤于讀書,樂于鉆研,不知為不知,遇到問題就鉆進紙堆尋找答案。在這種相向交流中,傅雷不知不覺成為藝術史和美術理論的內行,而劉海粟回國后所寫的《東歸后告國人書》,頭頭是道,塞滿了學院術語,教人難以相信這個人自學成才。也因為這樣,他們互相賞識器重,劉海粟在《歐游隨筆》第一版收入傅雷的第一篇譯文《圣揚喬而夫的傳說》,就是對他的致敬,“這是我的朋友傅怒安盡了一日一夜功夫,從白格朗夫人所珍藏的一本舊籍中迻譯出來的。”。傅雷數年后改變了對劉海粟藝術的評價,但沒有否定他們的私人友誼,“以私交而論,他平生待人,從無像待我這樣真誠熱心、始終如一”(1961年7月31日致劉抗信)

傅雷這封信還提到要關注音樂,這與劉海粟無關,而是受女房東的影響。“貝格杭夫人有藝術的天才,畫有麗芒風景多幅,筆法極為工致。又擅音樂,雖然一天到晚工作著,但間有鋼琴聲流播出來,傳到我們耳里。她是本村人,從前她父親在瑞半村里開著一家瑞士旅館,她和她的兩個妹妹是這旅館的少東,就在那時候,她受了很好的藝術教育。”(孫伏園《麗芒湖》)

傅雷最喜歡她的年幼女兒,對孫伏園說,“‘可愛的靡靡姑啊!我一天到晚和她玩的。’”靡靡姑(Mimi)當年八歲,傅雷看到女主人認真教她彈琴,把從中國帶來的《名歌五十曲》送給她。后來他讓傅聰很早開始學習鋼琴,而靡靡姑長大后沒有成為鋼琴家,但一直住在白格朗木屋里,直到1993年去世。房子由她的子女繼承,樓上至今仍然保存著這本樂譜,還有一本都德《磨坊信札》,以及傅雷離開后寄給屋主人的書信和照片,最后一封信發自上海,寫于1934年劉海粟第二次訪歐期間。

在將近四個月的假期內,傅雷的文學活動只有一篇《圣揚喬而夫的傳說》翻譯,文末所署日期為1929年9月13日。七天后,9月20日,一行七人告別圣揚喬而夫,傅雷同時告別了浪漫主義文學天地,告別了青少年時期的憂郁,在二十一歲上頭踏進成年人的世界。

1930年 中華留法藝術協會秘書

回到巴黎后,劉海粟和家人搬回羅林旅館(H?tel Rollin)。10月28日,傅雷到索邦大學注冊時填報新地址:巴黎第五區索邦大學街二十號(20 rue de la Sorbonne,Paris 5e),就在羅林旅館隔鄰。

這次注冊也沒有填報考試課程,理由倒是很充分的,文學不再是主要求學目標。他四處搜羅藝術書籍,第一本看中丹納的《藝術論》(Philosophie de l'art),只用了兩個星期,就在10月17日譯完第一篇第一章。再越二十天,又以中文寫成《塞尚》一文,這是他的第一篇藝術文章。

大約在此期間,他開始“一方面在巴黎盧佛美術史學校聽課”(傅雷《傅雷自述》)。這間學校全名盧佛學校(L'école du Louvre),由盧佛博物館在1882年創建,專門培養考古和美術館人才,進校須通過嚴格考試,競爭激烈,傅雷不可能成為正式學生。但是該校從創立開始就設置校外課程,向公眾開放,任何人都可以報名參加,無須文憑,不設考試,也沒有學習或畢業證書。旁聽生分兩類,正規旁聽生需要注冊,攻讀規定的科目,為期一年;第二種是自由旁聽生,自選課程,只聽一堂課也可以。法國國家檔案局收藏了1920年至1930年的正規旁聽生注冊名錄,登記內容很簡單,只有學生的性別、名字和住址。1929年至1930年共有243人,沒有找到傅雷的名字,因此,他可能屬于自由旁聽生。他把校名翻譯成盧佛美術史學校,一方面暗示他不是正式學生,另一方面美術史是他聽得最多的課程。盧佛宮近水樓臺,學生常常有機會一面聽課,一面由導師帶領參觀博物館的對應藏品,這是任何學校都沒有的優越條件,因此這個科目很出名,也最受歡迎。

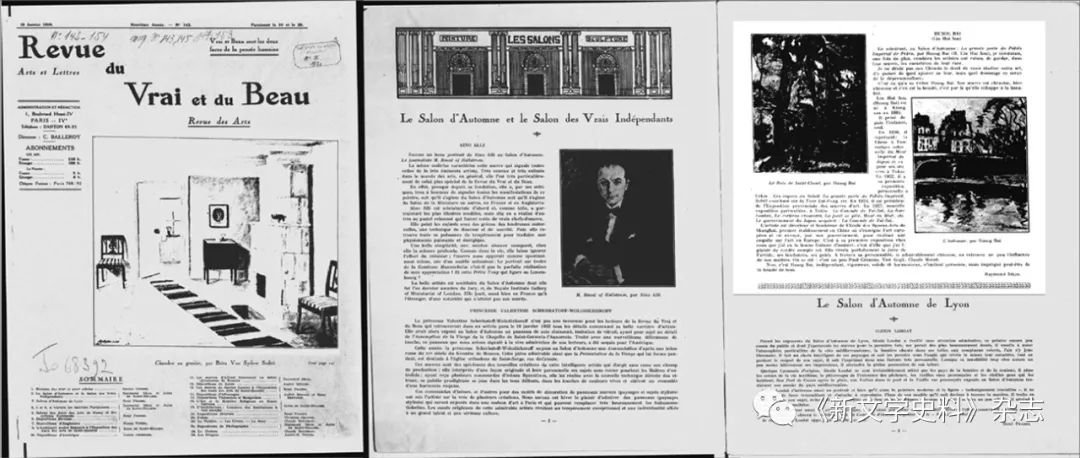

瑞士四十三天的快樂假期把劉海粟這個小集體團結得更緊密,情緒更高漲。9月28日晚,他們被一場秋季沙龍的熱烈交談所激動,“[沙龍]內容的豐富,新生命的奔騰,愈鼓起我們鮮血的怒吼,傅君就在那時代我們填寫著出品愿書。我就署名 H. S. Bai,因為我的乳名叫做‘磐’,Bai實‘磐’之譯名而已。”(劉海粟《歐游隨筆》)劉抗和陳人浩似乎也跟他一起報名,因為文內有“代我們填寫”一語,另外根據法國出版的美術沙龍大辭典,可知“磐海粟”填報的地址在巴黎十四區杰爾戈維街75號,這不是劉海粟或傅雷的地址,應該是劉抗或陳人浩居住的地方。進入沙龍不容易,因為候選人太多。當劉海粟在10月20日接到寄給“磐先生”(Monsieur Bai)的入選通知時,可以想像如何興奮。沙龍11月2日開場,12月22日結束,劉海粟說,“以后我是仿佛一星期終是要去一次的。每去一次,常覺低徊留之,不能去焉。”

入選只是第一道關,擠在數以千計的作品中,如何得到畫評家的青睞,那要看各人的道行和運氣。閉幕一個月后,1930年1月25日,劉海粟的古怪署名竟然出現在藝術月刊《真與美雜志》(Revue du Vrai et du Beau)一月號上。作者雷蒙·塞里格(Raymond Sélig)是藝評撰稿人,專門報道各種畫展,這篇文章屬于他寫的秋季沙龍畫家連載系列之一,標題Husog Bai,這個怪名是劉海粟和傅雷合演的好戲,不僅以別名“磐”代替姓氏,連“海粟”也隱身起來,H. S.不是Hai Su,而是瞎編的Husog的簡寫。幸好作者在展覽會遇到劉海粟,詳細了解他的過去,在標題下面加上他的真名字(Liu Hai Su)作為副題。這應該是法國報刊第一篇介紹劉海粟的文章,發表時附上兩張插圖《圣克魯森林》(Le Bois de Saint-Cloud)和《秋》(L'Automne)。但劉海粟和傅雷從來沒有提起這件事,這不會是故意的疏忽。因為作者除了大段照抄傅雷提供的劉海粟履歷,還給予他的作品極高評價:

在他的杰出的中國風格中間,還能找到我們大師的一些痕跡,令人想起塞尚、凡·高和莫奈。

不對,他就是Husong Bai,獨樹一格,剛勁有力,堅實而和諧,不模仿任何人,但浸透了所有人的美。

如此褒語,何須避諱,可能的解釋是劉海粟小集體這一次消息失靈,沒有讀到文章。

雷蒙·塞里格《海粟·磐 —— 劉海粟》(1930年)

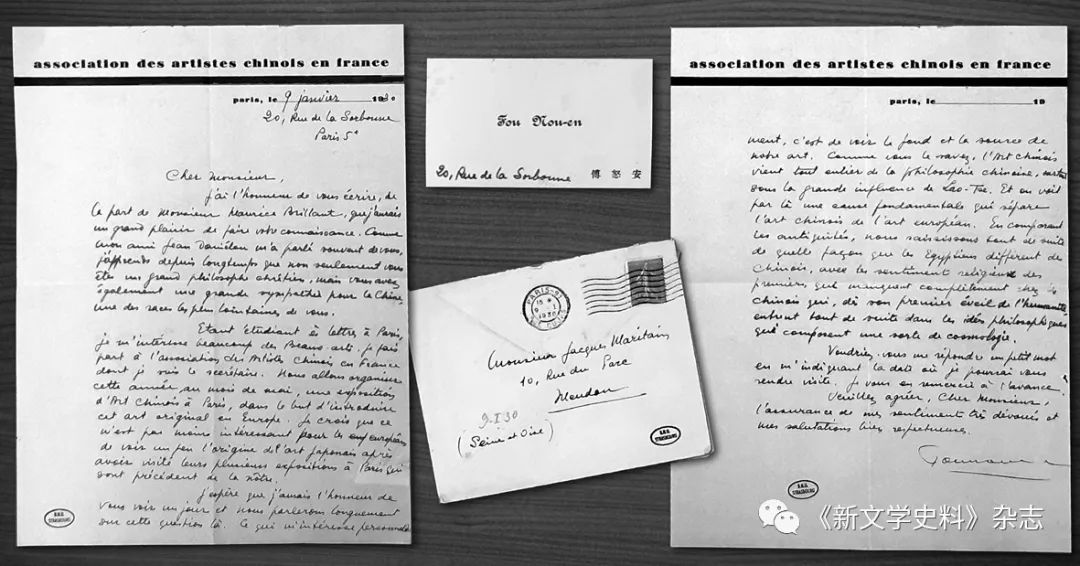

中華留法藝術協會原定1929年底舉行中國現代藝術展覽,沒有實現。劉海粟成功參展沙龍,信心大增,舊事重提,決定次年5月舉行。這時只剩下半年左右,正是動手籌備的時候。傅雷當仁不讓,掛上協會秘書的名銜,負責與法國人打交道。1930年1月9日,他使用印著法文Association des artistes chinois en France(中華留法藝術協會)的信箋,寫了一封半公半私的信給一位著名學者馬里丹:

敬愛的先生,

我很榮幸得到布里昂先生的介紹,致函先生,希望能夠認識你。由于我的朋友達尼埃魯經常談到閣下,很久以來,我已經知道你不僅是一位大哲學家,而且對中國這個最遙遠的種族很友好。

我是住在巴黎的文科學生,對美術很感興趣。我參加了中華留法藝術協會,擔任秘書之職。我們將在今年五月份在巴黎組織一次中國藝術展覽會,目的在于把這種正宗藝術介紹給歐洲。我認為,參觀過日本人在此之前在巴黎舉行的幾場展覽后,歐洲人能夠看一下日本藝術的源頭不無好處。

希望有幸見面,長談這個問題。我本人喜歡探討我們藝術的本質和來源。如先生所知,中國藝術全部來自中國哲學,尤其受老子的影響。這是中國藝術與歐洲藝術差別的基本原因。比較一下古代文物,立即就看出埃及人與中國人的區別,中國人完全沒有前者的宗教情緒。我們的文化一開始,就立即理解構成宇宙觀的哲學思想。

敬希回復,并告可到訪日期,先此感謝。

此致誠摯敬意。

傅怒安

一九三〇年一月九日于巴黎

地址:巴黎第五區,索邦街二十號

傅雷致馬里丹信及名片(1930年及1931年)

信箋的紙質不如普通的西洋信紙,幸虧傅雷的法文書法很悅目。信中提到的介紹人莫里斯·布里昂(Maurice Brillant,1881—1953)是天主教作家和藝評家。收信人名字雅克·馬里丹(Jacques Maritain,1882—1973)是天主教哲學家,二次大戰后曾由戴高樂將軍派駐梵蒂岡大使。他的妻子拉依莎(Ra?ssa Maritain,1883—1960)是詩人和作家,兩人相識于索邦大學求學時期,跟傅雷一樣,經歷過尋找真理的“煩悶”,后來旁聽法蘭西公學的哲學講座,向天主教靠近,找到他需要的人生真理,夫婦兩人在二十五歲和二十三歲同時受洗,成為虔誠的教徒。他們去世后,個人檔案交給斯特拉斯堡大學手稿部收藏,里面有傅雷三封信。這是第一封,主要目的想請馬里丹出面主持展覽,但對方從來沒有研究過藝術,不是理想人選。由此觀之,到這時為止,傅雷小集體與法國美術界還沒有任何聯系。

達尼埃魯在青年之家關閉后不久,加入了耶穌會。1929年10月29日在巴黎,應傅雷之邀到拉丁區一家中國餐館進餐,這是他們的最后一次見面。一個月后,他離開巴黎,前往外省拉瓦爾修道院。七個月后,1930年6月7日,傅雷寫了一封很長的信給他:

親愛的達尼埃魯,

請原諒我長時間的沉默,尤其不要以為我對你最后那么親切的來信無動于衷。相反地,我得到很大的安慰,我以你的真摯友情為驕傲。只不過,由于你向我提出的問題很嚴肅,必須仔細思考才能回答。我不知道多少次開始回答,卻又半途而廢,因為始終沒有找到準確的語調,跟一位我最信任和最尊重的朋友說話。

我們初認識的時候,也就是1928年的冬天,我立即把你當作我生命中的好朋友。我一直很欽佩你的學識,你的光明磊落心地和崇高的靈魂。我們之間進行的有意義交談在我的記憶中刻下多么美好的回憶!我們常常利用空閑的時間,或者在子夜彌撒之前,或者在某一次散步里,談論我的國家,談論它的現狀和往昔的榮耀。當我向你傾訴我的痛苦時,有多少次得到你的百般撫慰!要知道,在某些時候,你是我最強大的精神支持,未來也一樣,永遠一樣!正是得到你的舉薦,我才能去比利時,在圣安德肋修院度過八天。我回來的時候,你發現我的臉色更好,精神更清朗。所有這一切,我今天多么向往,多么懷念,我們分開已經六個多月了。

不過,你不覺得我們兩顆相知的心靈中間,總是矗立著一道障礙嗎?我呢,我感覺到的,我在一年多前在自己身上發現,感到很痛苦。

因為這個障礙不是別的,正是信仰。你生來就健康,正常,在充滿善良、溫柔和慈悲的環境中長大,你自然能夠一直走在正常的道路上。而我呢,我的心靈太過幼小就被家庭悲慘事件所傷害,我在童年時代保存了人生最悲慘的形象,永遠無法抹去。我由一個曾經受苦受難的母親撫養長大,她感情用事,反復無常,性情固執,我在不知不覺中全盤接受了她的好與壞的品性。人性的丑惡面貌過早向我暴露出來,我不可避免變得生性多疑。自懂事開始,我對所謂正義一直仇視和恐懼,對我來說,善良只在意識中存在。加上我們種族的心態,只知道按照固有的道德規則生活,我的靈魂中沒有任何奧秘的信仰,可以像其他許多人那樣,在絕望之時帶領自己向至高無上的上帝祈禱。我們不相信神,只能以本身的凡人力量來對抗煩惱和誘惑,唉!可是凡人的力量不足以抵抗一切。

而且,科學的觀念和理性的發展不允許我們相信一個看不見的神人。我常常說:“在我看來,現實已經那么模棱兩可,如何還能夠去相信更模糊、更神秘的超現實事物?”

因此,我只能從偉大的靈魂去汲取希望和勇氣,比如貝多芬、歌德、托爾斯泰,他們是不知疲勞的戰士。對我來說,耶穌只是一個偉大的榜樣。這些偉人的愛心和對人類的奉獻緩解了我的痛苦,他們的神圣工作和無休止的痛苦給我勇氣。我就是這樣一次又一次從煩惱中恢復過來。

你在宗教中生活,因為它拯救了你。我卻想自我拯救。(親愛的朋友,你會說我太自負了吧?)你有你的主內信仰,你有你的主內救贖;我也有我的信仰,但在命中注定里;我有我的救贖,但在人類痛苦內!

我因為多疑而無法了解真理,你不要因此失望。絕對的真理并不存在!就算存在,沒有人真正了解。每個人領會真理一部分或某一方面,就以為真理在握。我們兩個人,尋求真理的道路不同,但目標一致,只有一個目標!但有什么辦法呢?人的視覺總是或多或少染上顏色,即使兩個靈魂的行動朝著同一個方向和同一個理想,他們也常常以為互不相同,甚至互為敵人,因為所走道路不同。

親愛的朋友,請你相信我,盡管我們稱呼真理的句子不完全一樣,實際上我們并肩前進,我們的信仰同樣地熱烈,同樣地虔誠。我完全理解你,我一直熱愛你。我已經準備好傾聽你的教導,你的慈愛圣歌跟偉大的交響樂一樣,振動我的心弦!

這一年來,我的生活中發生了幾件大事。首先,我和朋友劉[海粟]結成知己,他厭倦了在中國的藝術和社交生活。他一步一步教給我一種智慧,讓我終于平靜下來。然后,我墜落到一場放蕩的生活中,這帶給我諸多物質麻煩,還留下一種臟病,至今未能完全擺脫。

今年初的兩個月,我的身體和精神全垮了。后來我安慰自己,對自己說:“這是一場冒險,豐富了自己的經驗,對未來有好處。”最近兩個月,愛情使我振作起來。我遇到一個年輕的女孩子,小小的年紀已經承受過不尋常的痛苦(她只有十七歲),但是我們兩人的心靈美妙地融合為一,很快熱戀起來。這時候,我的朋友再次介入,教會我在愛情方面小心謹慎。老實說,我現在很快樂,很奮發。我希望焦慮不安青春期的狂熱慢慢平息下去,迎來一個勤奮時期,學會更多學識。你以前跟我說的話很有道理,我應該扎實地讀好古典文學。我希望你替我找一位老師,能夠解釋作品和批改作業。我的藝術史課程有相當進展。我有機會到過法國當代大師貝納爾(Albert Besnard),阿曼-讓(Aman Jean)的畫室。稍后會去見莫里斯·丹尼(Maurice Denis)。

劉先生目前去了意大利。回來后可能在七月初前往列日,因為他接到列日國際展覽會中國政府代表團的邀請,參加展品評審委員會。不過,我們至少七月底才會最終離開巴黎。可能的話,我出發前來看望你。

馬里丹先生去了瑞士一段時間,舉行演講會。回來時病倒了,還沒有完全復元。

我也會改天去拜見令慈,已經那么久沒有見過她了。

我們的展覽會推后了[以下缺頁]

這封信現存前面八頁,雖不完整,卻包含重要信息。前一部分解釋他的“決定”,這個過去只有他們兩人明白的字詞,現在很清楚了,就是皈依天主教的決定。達尼埃魯一直在盡傳教士的職責,傅雷一直在拖延,現在才正式回答。

后半封信報告最近七個月的個人情況,一是與劉海粟的關系,顯示了劉海粟已經取代達尼埃魯,擔當起兄長的位置;二是傅雷的情感生活,在這幾個月間大起大落,先下地獄,后上天堂。

信中談到最秘密的個人隱私,使用令人詫異的坦率語言,但這是不難理解的事情。傅雷從瑞士歸來后,“他[劉海粟]一步一步教給我一種智慧,讓我終于平靜下來”,擺脫了困擾多年的精神束縛,找回了思想和行動的自由,卻不防點燃起沉睡在二十二歲軀體里的青春烈火。他到法國后,一直沒有機會接觸女性,最初半年住在外省小鎮,民風保守;來到巴黎,青年之家全部男性,天主教宿舍管理嚴格;直到搬進羅林旅館隔壁,他才有一個普通人的生活環境。巴黎是一個充滿誘惑的大都市,傅雷對女性的好奇心此時爆發,拉丁區風情萬種,在這里不難得到滿足,卻因此差點陷入泥淖。幸虧他懸崖勒馬,經過兩個月的掙扎,沒有走上敬隱漁的歧途。當他寫這封信時,已經離開羅林旅館,搬到劉抗居住的巴黎十四區,這里屬蒙巴拿斯區,聚居了很多畫家,文化氣息濃郁。就在這里,他認識了馬德蘭,在信中以熱烈的語言敘述和她的初戀,把他的青春快樂拿出來和達尼埃魯分享。

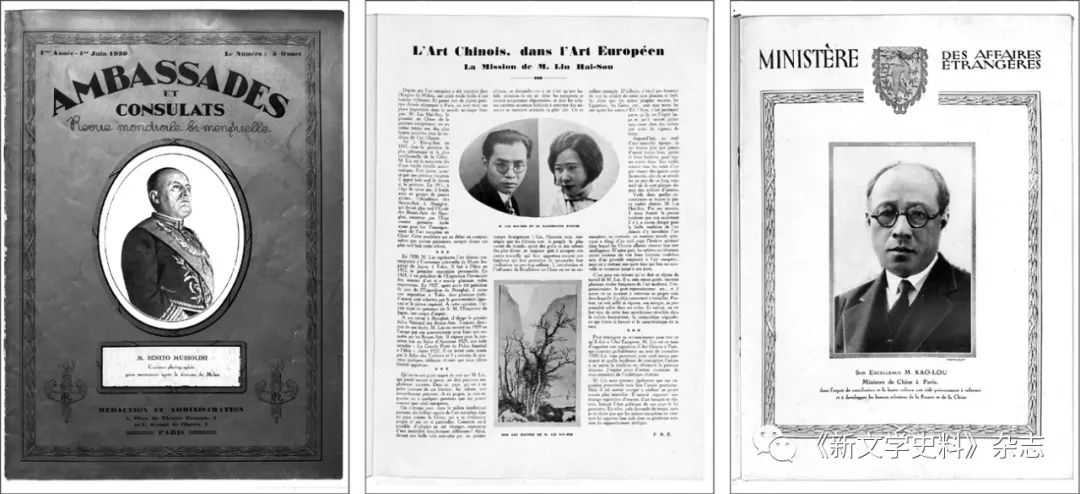

馬德蘭的出現讓傅雷振作起來,奮發讀書和工作。在這兩個月內,除了陪同劉海粟拜訪了兩位法國畫家,還寫成第一篇法文作品《中國藝術在歐洲藝術里——劉海粟的使命》(L'Art Chinois, dans l'Art Européen ——La Mission de M Liu Hai-Sou),發表在《大使館與領事館》六月號,署名F.N.E.。

傅雷《中國藝術在歐洲藝術里》(1930年),右為高魯公使

文章的第一部分介紹劉海粟生平,文字和《真與美雜志》的塞里格文章相應部分完全相同;第二部分介紹中國藝術的過去和現況,強調中國畫向西方藝術開放;最后一部分陳述劉海粟此行目的及各種活動。這是一篇很出色的宣傳文章,目的不是替劉海粟吹捧,而是以鮮明的語言描繪出一個光彩熠熠的中國當代畫家,以他來代表生機勃勃的中國當代藝術。如果說傅雷揚長避短,這是因為環境需要。自從鴉片戰爭之后,中國大門被打開,西方旅行者回國后,帶回的信息和以前傳教士的書信南轅北轍,全是中國的黑暗面。幾乎同一時期,日本明治維新,西方發現一個新東方,日本熱迅速代替了中國熱。劉海粟和留法畫家對日本人以東方藝術正統自居極度不滿,這是他們要舉行展覽會的主要理由,傅雷的文章表達了當年海外中國人要“為國增光”的愛國情懷。

文章可能通過中國公使館交給雜志編輯部,這是一本報道巴黎外交界動向的半月刊,同一期還刊登了上任不久的中國公使高魯的官式肖像,占去一整版。劉海粟與法國人聯絡,全靠傅雷一人,但在法國未能找到他與美術高層來往的記錄。相反地,在已知的中文史料里,高魯這位學者出身的公使與劉海粟來往密切,對他的活動支持至力。這篇文章和拜會畫家貝納爾兩件事同在五月份發生,不是巧合的事情,高魯在兩件事上都起過穿針引線的作用。

和貝納爾見面的具體日子至今未能確定,只知道在五月份。除了傅雷的信,還有瑞士房東保存的畫室五人照可參考,這張傅雷贈送的照片背面有兩段題字:

送給貝格爾朗伉儷留念

傅雷

一九三〇年五月

攝于貝納爾大師畫室

貝納爾先生是法蘭西文學院院士、巴黎高等美術學院院長,很賞識我們的青年畫家劉[海粟]先生。為紀念我們的交往,允許我們在他的巴黎威廉·退耳街十七號畫室合照。

這次會面很重要,為劉海粟打開了與法國美術界的交流,貝納爾介紹給他們另一位老畫家阿曼·讓,兩人同是杜樂伊沙龍的創辦人,曾分任正副會長,于是傅雷的文章出現這句話:“他接到杜樂伊沙龍今年展覽的邀請,將送出數張新作參展”。由創辦人介紹,所以有“邀請”之說。實際上這個沙龍和其他的一樣,任何畫家都可以參加,但要通過初選。杜樂伊是鄰近盧佛宮的公園,展覽會以此為名,實際不在該處舉行,而是在巴黎布羅涅樹林的“森林宮”(Palais de Bois),一座木頭臨時建筑物。這一年參展畫家過千,作品總數三千余張,劉海粟送出四張作品參加,法國有兩份報紙分別刊登過他的名字和一張作品,能夠留下痕跡,已屬難能可貴。

從六月份開始,傅雷和劉海粟很少見面,因為后者先去意大利,游歷一個月,返回巴黎稍作休息,又于七月上路,前往比利時參加列日博覽會,劉抗與陳人浩同行。前面的傅雷書信說過,劉海粟并非接到大會邀請,而是中國代表團請他去評判,可能范圍只限于中國館。評判很快結束,他到比利時各地周游,流連不歸。傅雷一個人留在法國,難得清閑,差不多回復到正常的學生生活,一面談戀愛,一面勤于讀書。雖然他轉向學習藝術,但只限于美術史和美術評論,對藝術理論興趣不高。他的文學愛好也在此時復蘇,但眼光從浪漫主義轉向近現代文學,貝多芬、歌德、托爾斯泰等人的名字出現在他的書信中。他翻譯了比利時戲劇家梅特林克的作品《亨利·皮杜》(Henri Bidou)和屠格涅夫幾首散文詩。大約也在這一年,“是時受羅曼·羅蘭影響,熱愛音樂”(《傅雷自述》),這是指他讀到《貝多芬傳》,并且開始試譯。

幾個月之后,他寫信給達尼埃魯報告近況:

親愛的讓,

今晚,我的心充滿了愛,不斷想念你,因為我常常把友情與愛情混為一談。我以同樣的忠貞,同樣的溫柔去愛我的朋友。伊扎爾告訴我,你在那邊稱心如意,我聽了很開心。你真的是為這種健全圣潔的生活而生!祝福你,親愛的朋友!

冬天已經回來了,而夏天并不愉快。今天早上我去巴黎,看望昨夜剛剛回來的劉海粟一家。我覺得空氣就是冬天的空氣。霧蒙蒙的天空一片蒼白灰色,這一切使我愁緒縈懷。自然變化如此迅速,而我的變化更快!

幾個月以來,我飽受物質困難的折磨,開始要為自己的生存奮斗。外幣兌換率對中國人變得過于昂貴。劉[海粟]先生將于一九三一年春天返回中國,他勸我跟他一起離開。但我一想到回國就不能不發抖。首先,我在法國這兩年半時間學到了什么?然后,這個國家只有屠殺和貧困,去那里自討苦吃有什么好處?

但是,我在歐洲遠沒有能力掙錢糊口。如果留下來,很有可能要過窮日子。我的母親現在寄來的膳宿費,不得不比我初抵法國時多兩倍,不可能長此以往,她已經來信要我回去。然而,我太愛巴黎,我太愛你們的國家賜予的自由而安靜的生活。

伊扎爾跟我說過,要是能用法語寫點小說之類的東西,他會助我發表。他人真好,時常鼓勵我,他的榜樣引起我奮發的反應。只不過,我這樣年輕,學未有成,思想雜亂,法語工具軟弱無力……最后,我動手起草一部自傳體小說,未知能否完成,自己沒有信心。最可怕是我對宗教,對人性,對其他人相信的一切缺少信仰。我懷疑自己的性格,懷疑生存的本身。

我多么希望到拉瓦爾見你,要是我有辦法就好了。我經常幾個星期不去巴黎,也真夠難受的。好吧,希望你不時來信,你是我的精神支柱。盡管我不信教,但總覺得你的靈魂里有一種力量,能夠安慰我,溫暖我!啊,要是有一天我能去看你,被你責罵,正如你的妹妹伊扎爾夫人所說那樣,我會高興得流淚!

傅怒安

于塞納省,馬恩河諾讓市,大街四十號,小塔樓大樓

這封信沒有日期,根據內容,大約寫于十一月初,這是巴黎冬季即將開始的日子,也符合劉海粟《東歸后告國人書》所記的“是年冬間歸法京”之語。

寄信人地址與前信不同,變成諾讓市。留學生遷居是平常事,這是傅雷第三次搬家,他說了一大堆經濟困難的話,顯示搬家與此有關。這個市鎮在巴黎東北郊,交通不很方便,房租便宜很多,傅雷住的大樓有一個名字,“小塔樓”(Les Tourelles),與劉抗同一地址:

1930年秋天,劉抗和傅雷一起住在位于巴黎東郊的馬恩河畔諾讓的一座大公寓樓。劉抗住在二樓,傅雷住在三樓。他們常常一同聽音樂會,看展覽,友情與日俱增。幾十年后,劉抗在給傅雷兒子傅敏的信中寫到當時的情境:花園很大,到處栽滿了鮮花。花園的后面種著幾棵大樹。花園的一邊是網球場,我們常常在那里打球。公寓的一日三餐都很豐盛。只要有外國學生來,歡快的氣氛就會升騰。這棟樓里租住著十七八位長期租客,包括一對德國來的母女,一對埃及夫婦,還有一些來自非洲的法屬殖民地的學生。(葛月贊《劉抗的“上海時光”》)

雖然不知他們同時或者先后遷入,但這段生活讓他們成為親密的朋友,持續到生命最后日子。

諾讓市是一個理想的居住地方,但不到兩個月,1931年1月8日,傅雷從這里發出另一封信,一封絕望呼喊的信:

親愛的讓,

非常感謝你的明信片。我猶豫了很久才回復,真的不知怎么寫才好,心亂如麻。我的情況越來越壞,還要加上失戀,完全心灰意冷了。不僅手頭拮據,更傷神的是陷入一個東西方危機中。我太過中國人了,無法完全變成歐洲人。反過來,我又太過歐洲人了,無法在古老的民族傳統里生活。在法國度過這三年接近結束之時,我發現越來越多的精神上的沖突,每天都遭受其惡果。我失去了愛情,過去七個月生活在愛情中,沒有太多的情緒消沉。現在一切都完結了,既無法工作,又無法玩樂。我知道告訴你這一切令你難過,但有什么辦法呢?我生來就是這個時代的受害者。

你的妹妹和伊扎爾對我都很好。伊扎爾一直努力替我找點東西,但這很困難,而且,首要原因是我想回老家一段時間。不過,如果劉[海粟]先生不回去,我也不想離開,在中國會更加煩惱。即使能夠在那里找到職位,一定要靠劉的關照。我在那里會過什么樣的生活呢?!這將是一場激烈的搏斗,一場無休無止的角力。而且,我太倔強了,不會強迫自己稍為順從于社會的荒謬,尤其像我們那種社會!

我厭惡了生活,但不能不生活,悲劇就在這里。如果能夠決心做一件事,一切將一了百了。但我不能夠。

我的真正拯救將是我的死亡!我心急等待。我仍然打算改天來見你,但要等到有一百法郎可用。感謝你為我祈禱,以圣經的話來安慰我。但是……我不想冒犯你,告訴你這些精神努力對我毫無作用。請原諒我,親愛的朋友,不過這是事實,面對你的善良和無限的友誼,我感到自己不可原諒,負德背義。

傅怒安

一九三一年一月八日于諾讓市

對不起,這封信將會很晚才能到達你那里,因為我寫好了,但在等待一張郵票寄出。

傅雷提到多種絕望原因,真正的禍端是失戀,而失戀根源在遷居。諾讓市與巴黎相距只有二十公里,那個時代的交通不如今天方便,加上阮囊羞澀,無法天天進巴黎。法文諺語“眼遠情疏”(Loin des yeux,loin du c?ur)在這里找到具體例子,不出兩個月,馬德蘭開始疏遠。劉海粟晚年的回憶文章詳細敘述過他們愛情觸礁的故事,看似夸張的敘述在這封信里得到證明,傅雷的絕望信和他的買槍行動同出一轍。劉海粟歐游不屬本文研究范圍,但他與傅雷這段人生道路難分難解,所以也順帶收集了他的一些法國資料。他同期所寫的《歐游隨筆》和晚年回憶《情思不盡憶故人》《傅雷二三事》,盡管有些錯誤,但主體都能在法國找到旁證,因此,他留下的見證是可信的。

傅雷是一個純情的年輕人,這件事對他的傷害之大,不言而喻。如果沒有一個小集體在身邊,可能要付出更大的代價才能渡過難關。劉海粟是過來人,除了以個人的社會經驗去開導他,還和其他朋友一起,設法把他的注意力轉向外面世界,讓他“在廣泛的藝術氣氛里,在生動的藝術生活中振作起來”。(劉海粟《情思不盡憶故人》)

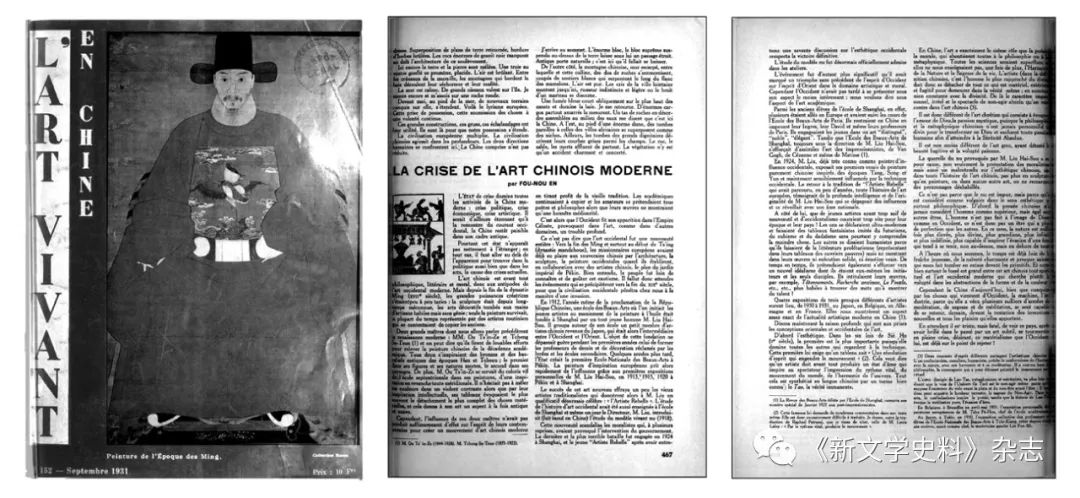

傅雷《現代中國藝術的恐慌》(1931年)

在小集體關心下,風暴來得猛,去得快。傅雷迅速平息了對馬德蘭的激情,把愛情轉回到未婚妻朱梅馥身上,生活恢復了正常。剛好藝術雜志《活藝術》(L'Art Vivant)在二月份向他約稿,介紹中國現代美術狀況。他撰寫了一篇長文《現代中國藝術的恐慌》(La Crise de l'art chinois moderne),發表在當年九月份“中國專號”上。回國后在1932年自譯為中文,刊于《藝術旬刊》第一卷第四期。

1931年 意大利的榮耀

1931年初,眼看中國藝術展覽會無法實現,國內又需要他回去,劉海粟計劃春天一到就回國。就在這個關節上頭,他接到德國法蘭克福大學中國學院的邀請,去演講中國藝術。這個意外事件不僅讓他們重燃藝術協會展覽的希望,而且想到把展覽會擴展為歐洲多國巡回展出,可以增加影響。商量既定,劉海粟匆忙出發前往德國,傅雷晚一點動身,目的地意大利。

現在廣泛流傳的傅雷意大利旅行護照圖片,就是這次旅行的見證。護照在1931年3月17日由巴黎中國公使館發出,劉海粟此時已經到了法蘭克福,正在準備19日的演講。使館發給傅雷一份公務護照(Passeport officiel),持有人“中華留法藝術協會秘書,進行藝術考察”。背面加簽了法國外交部進出境和意大利大使館入境簽證,與護照發出同一天辦妥,可知所有手續都由使館代辦。

根據護照留下的過關印章,傅雷乘搭火車出發,在3月23日經過法國邊境的莫達訥鎮(Modane)進入意大利,回程在5月7日,也是乘火車,從米蘭經過布里格鎮(Brigue)進入瑞士,在洛桑轉車后,同一天由瓦洛布鎮(Vallorbe)返回法國。傅雷繞道瑞士是既定路線,他利用這個機會,欣賞意大利和瑞士的阿爾卑斯山風光。

這次長達四十四天的旅行,在《傅雷自述》中只有一句話:“一九三一年春去意大利二月,在羅馬應‘意大利皇家地理學會’之約,演講國民軍北伐與北洋軍閥斗爭的意義”,到了1963年10月14日寫信給兒媳彌拉時,增加了很多細節,讓人感覺到,意大利之行是他在歐洲最值得回憶的時光:

此外,我只在一九三一年五月去過羅馬、那不勒斯、西西里島,沒能去佛羅倫薩及威尼斯。當時我很年輕,而學生的口袋,你們不難理解,時常是很拮據的。相反的,我反而有機會結識羅馬的杰出人士,意大利的作家與教授,尤其是當時的漢學家,還有當地的貴族,其中尤以巴索里尼伯爵夫人(一位七十開外的夫人),以及她那位風度綽約的媳婦Borghese[博爾蓋塞]公主,對我特別親切。由于她們的引薦,我得以在六月份應邀于意大利皇家地理學會及羅馬扶輪社演講,談論有關現代中國的問題。我那時候才二十三歲,居然在一群不僅杰出而且淵博的聽眾面前演講,其中不乏部長將軍輩,實在有些不知天高地厚。(金圣華譯文)

這的確是少見的經歷,只有通過特殊途徑才會實現,沒有一個中國留學生有過他的體驗和運氣。他在旅途第二十六天,寫了一封長信給達尼埃魯:

親愛的讓,

請原諒我,到意大利后還沒有寫過一封信給你。這些天在羅馬很忙碌。謝謝你向我推薦你的朋友梅那斯。他是如此令人喜愛,對人如此親熱,以至我仿佛在他的身上找回了你。奇怪的是,他跟你非常相像,無論舉止姿態,最微小的舉動,更不用說談話了,他以整個心靈參與其中。我很高興認識他,他還把我介紹給了他的親戚甘齊亞先生和夫人。他們對我這么好,把我介紹給許多重要的意大利人物。

由于他們對我的國家無限喜愛,聽到我們正在巴黎籌組一個中國藝術活動,立即安排我和上層社會、藝術界和文學界接觸,以便我能夠知道概況,以及向他們演講一次,讓我能夠稍后有機會在羅馬舉辦中國藝術展覽。我因此結識了巴索里尼伯爵夫人(她的兒媳是博爾蓋塞公主),她對我如此感興趣,把我推薦給藝術部次長。我昨晚到她家里晚餐,與她長談。她將設法讓我到“羅馬聯誼會”發表關于中國的演講。甘齊亞夫人還把我推薦給意大利元帥加維格里亞閣下,他到過中國,是一位最賞識我們國家的人。我很高興這次羅馬之行,未料到在意大利大受歡迎,這一切全靠你!

我在這里還要多逗留十來天。我已經去過那不勒斯和西西里島,前后八天。我很高興參觀了龐貝。西西里島很美,但不太令人心醉,我們國家也有迷人的海島,從上海到馬賽的旅程中,我看過更美的海島。我即將前往佛羅倫薩、威尼斯和米蘭,三四周內返抵巴黎。

斯特拉帕蒂是一位記者,總是很忙碌。你告訴他的黑人同學德斯塔(如果我沒記錯名字的話)的悲哀消息,他轉告我了。

我與梅那斯詳細討論過青年的精神憂慮和宗教意識問題。我相信自己現在進入了一種新的心態,更加合乎事實。盡管我在歐洲接受教育,而且跟像你那樣虔誠的天主教朋友密切來往,我最終回歸到我們固有的哲學觀念。通過每天的自我分析,我發現我的心靈其實沒有受到宗教憂慮引起的痛苦。中國社會和道德長期混亂,產生了一種病態的浪漫主義,我經歷了一場這種浪漫主義的狂熱后,開始平靜下來,與其從基督教信仰找尋和平,不如神游物外,超脫自我。這是我們的心理。伊扎爾說得對,無論如何我是中國人。中國文明以無比的頑強抵抗西方所有企圖。混亂持續了一百年,仍在繼續,就是明證。如果我們中國人能夠像五十年前的日本那樣,接納了全盤現代主義(當然,日本也保留了固有的特性,但它迅速找到了一種方式,不必經過傳統與西方文明的激烈斗爭),我們早就得到和平。但是我們的文化太深刻、太堅固,遇到西方精神潮流的時候,無法在短期內找到精神的平衡。與其他文明相比,佛教的哲學最接近我們的心理,因此很快被中國人接受。然而,必須知道,我們的靈活性還不至于完全采納任何一種教條。中國的佛教與原來的完全兩樣。因此,固有的古老中國繼續存在,并將存在下去。按照我的想法,中國遲早會經歷一個第三次文明,以傳統為基礎,從西方新精神汲取養分。我很想知道你有關的看法。有暇請來信羅馬。親愛的讓,謹致親切問候。

傅

一九三一年四月十七日于羅馬

傅雷帶著達尼埃魯給他的兩個地址去羅馬。第一個是記者勞斯特拉帕蒂(Strapati),沒有特別神通,只找來一些畫家朋友。幸好還有另一個地址,梅那斯(Jean de Menasce,1902—1973)是一位埃及出生的猶太青年,出身銀行世家,天資過人,諳十七種語言,后來成為著名的神學家和世界有數的伊朗學家。他在1926年二十四歲時皈依天主教,傅雷到羅馬的時候,他正在多明我會當修生,這個教派的總部在羅馬。他本人不熟悉美術界,但他知道堂姑媽姑丈交游很廣,把他們介紹給傅雷,傅雷一下子就得到他們的歡心。

堂姑媽戴安娜(Diane de Menasce,1882—1961)跟梅那斯一樣,在埃及出生,1921年再婚,丈夫是意大利人甘齊亞(Adolfo Gancia,1891—1966)。他長期擔任羅馬扶輪社分會秘書,日常工作不離和名流巨賈打交道。在他引見下,傅雷拜會了加維格里亞元帥(Enrico Caviglia,1862—1945)。這是一位著名的意大利軍人,1919年出任過國防部長,1926年獲元帥銜。他在1904年至1911年擔任過駐東京及北京使館的武官。

同一時間,他又被介紹給馬利亞·巴索里尼伯爵夫人(Maria Pasolini Ponti,1857—1938)。這位名門貴族有很高文化教養,既是慈善家、婦權運動的先驅,又是作家。當她知道中國藝術展覽計劃后,立即為傅雷策劃了一連串活動,以促成展覽會在意大利舉行。她邀請文化部副部長和傅雷見面,獲得官方對展覽的支持。為了提高傅雷知名度,方便和其他人打交道,她安排傅雷去羅馬聯誼會(Cercle romain)演講。這個組織單看名字會誤為俱樂部,實際卻是歷史悠久的政治團體,在政壇上有重大的影響力。后來改變計劃,改由意大利皇家地理學會舉辦,這個高山仰止的學術殿堂更適合傅雷的書生身份。甘齊亞知道后,毫無困難地在扶輪社安排了另一場演講會,作為配合。

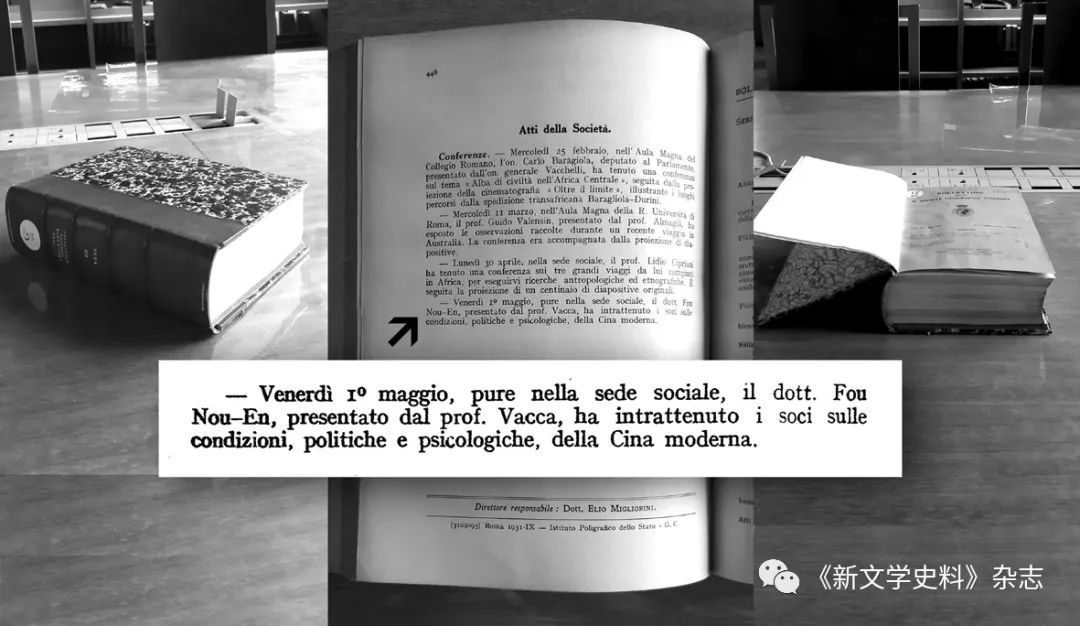

地理學會成員都是教授和學者,傅雷甚至不夠資格當他們的學生,但他的名字居然留在該會的官方刊物上。這一年五月號的《意大利皇家地理學會通報》(Bolletino della R. Società Geografica Italiana),在“會務欄”下面,按日期列出過去四個月的四場演講會,最后一場是傅雷的演講:

五月一日,在學會本部,由瓦加教授(prof.Vacca)主持,傅怒安學士(dott.)報告當代中國的政治和精神狀況。

《意大利皇家地理學會通報》刊登傅雷演講會消息(1931年)

傅雷是否第一個在地理學會和扶輪會演說的中國人,尚未做過考查,但是他的膽色教人敬佩。以一個來去匆匆的旅人身份,一個沒有拿過任何大學文憑的非正規大學生,在事先毫無準備的情況下,竟然敢于接受這場挑戰。難怪他多年后回憶,也覺得有點匪夷所思,“實在有些不知天高地厚”。不過,他能夠在社會高層來去自如,談笑自若,吸引了一個又一個人對他發生興趣,就可以知道他的才氣在此時盡情發揮出來,他的煥發風姿給意大利人一個嶄新的中國人形象。

傅雷在意大利的交談和演講內容,令人很感興趣,他在1934年致羅曼·羅蘭信中,長篇復述了加維格里亞元帥的談話,卻對自己說話一字不提。經過多次搜索后,最近發現他的演說稿不僅仍在,而且在離開歐洲前,已經整理成文留在法國,由《精神生活》(La Vie Intellectuelle)在1932年1月號發表。這本法文天主教月刊在1928年由多明我會一位神甫創辦,在巴黎出版,1956年終刊。梅那斯是多明我會修生,馬里丹和這本雜志編輯部關系密切,傅雷的講稿必定由他們其中一人轉交。

雜志的開本不算大,跟普通圖書差不多,傅雷的文章占去20頁。標題很形象,《十字路口的中國》(La Chine au carrefour),作者身份“中華留法藝術協會秘書”。編輯為他的文章撰寫了一段提要:

中國遭到不幸。文章的標題已經引起我們的關心。它將以何種方式掙脫目前的無政府狀態?它能否在自己內部找到力量?或者盡管經歷過一次失敗,它會不會蘇維埃化?這個嚴重的問題如何解決,在很大程度上取決于青年知識分子的精神狀態,在這方面,這篇文章是第一手的見證。

傅雷《十字路口的中國》(1932年)

文章首先介紹慈禧以來中國的分裂與統一的痛苦過程;傅雷以參加學生運動的親身經歷,描繪出一幅生動的中國革命圖畫;他沒有粉飾現實,如實地敘述了革命帶來的殘酷代價。在沒有參考資料的情況下,他能夠隨口說出一些統計數字,就像一個職業政治宣傳家那樣。這篇時政文章和他的象牙塔書生形象不一致,這是另一個傅雷,一個憂國憂民、熱血沸騰的愛國青年。

傅雷在5月7日返回法國,立即忙個不停:

前日(5月11日),法國美術學校校長倍斯南德(A.Besnard)邀請劉氏舉行茶話會,招待政府要人及當代文藝學術界等名流,一一相與介紹,并報告劉氏之歷史,參與者莫不交口稱譽。我國公使亦定5月19日在公使館與劉氏舉行宴會,遍邀外交界教育界巨子宣揚我國文化及劉氏藝術。(上海《申報》1930年5月30日)

劉海粟在法蘭克福的小型展覽出人意料地成功,乘著浪頭,取得高魯公使的支持,不等傅雷歸來就開始準備一度放棄的巴黎個人畫展。兩個茶話會為展覽造勢,傅雷作為藝術協會秘書和劉海粟的翻譯,擔當很重要的角色。幸好他經過羅馬的洗禮,熟悉這些場面,應付起來游刃有余。但事情實在太多,出了一個小岔子。他回來后不久寫了一封信給馬里丹:

敬愛的大師,

久未修書,至感抱歉。由于中國藝術展覽會沒有辦成,有一段時間心事重重。但是我們現在準備提出一個更大的計劃。一個月前,我們的展覽會主席去過柏林,與德國政府商定在1934年舉辦一次中國展覽會。我本人上星期四從羅馬回來,也得意大利人的同意,在1933年展覽。巴黎的展覽則在1933年冬天舉行。

我認識了羅馬知識界一些受人注目的人。人家讓我到扶輪社演講,另一次在皇家地理學會,以“現代中國”為題。

我也遇見梅那斯先生,他要我轉達敬意。

請告能否日內一個星期天來默東拜訪?希望七月份返回中國之前,能夠再次見到你。謹向大師致意,并候尊夫人大安。

傅怒安

一九三一年五月十日

又及:

現在地址:馬爾尼河諾讓市,大街四十號,傅怒安

電話:特蘭布萊區 04—74

得到對方同意后,他選擇月底星期天見面。但信發出后第二天,他發現日期沖突,連忙去信更改約會:

敬愛的大師,

我得到拉盧瓦先生的應允,為我們的畫家劉[海粟]先生寫展覽序言。他下星期一到劉先生住的旅館,觀看他的畫作。

我昨天考慮不周,約了星期天三十一日見面,這一天是劉先生畫展開幕的前夕,我肯定抽不出時間來訪。敬請將見面日期延至六月七日星期日。如不反對,我將與我的朋友薩爾一起來。我曾提過這位意大利青年詩人,他很高興能認識你,尤其是他多年來一直欽佩你。

很想拜讀大作《最高權位與教權》(La Primauté et le spirituel),尚祈通過出版社賜寄一冊,最好有親筆簽名。

先此感謝,并致敬意。

傅怒安

一九三一年五月十六日

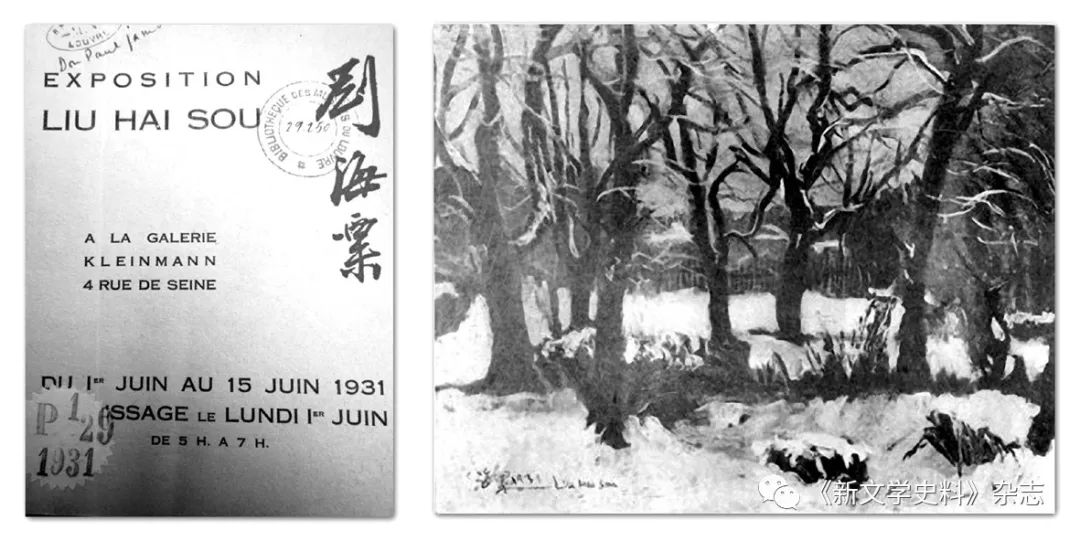

6月1日,劉海粟展覽會(Exposition Liu Hai Sou)在第六區塞納街四號克萊曼畫廊(Galerie Kleinmann)開幕。這次和上兩次沙龍大不相同,多份報刊報道了消息,大部分加上簡短介紹,有些使用“著名畫家”的說法,好像法國人已經認識這個人;還有新詞組“上海畫派”(l'écolde de Shanghai),把劉海粟畫作納入法國當代美術的組成部分。所有報刊都指出他的作品模仿西方大師,但自成一格,技巧不差,給人美感。展覽會為期兩星期,至6月15日結束,畫廊租金不菲,但有中國公使高魯贊助,順利完成。

畫展時間本來不合適,與6月11日開幕的杜樂伊沙龍沖突,劉海粟有四張畫參展。但是七月份就要動身返國,別無選擇。不過,他不會后悔,因為個人畫展的推廣活動提高了他的知名度,網球宮博物館(Le Musée des Jeux de Paume)館長德札魯阿(André Dezarrois,1889—1979)到杜樂伊沙龍參觀時,選購了他的油畫《盧森堡之雪》,這是法國博物館第一次收藏中國當代油畫。這張畫展出時題名《風景》(Paysage),與另外一張畫相同。

劉海粟畫展海報(1931年)及法國政府選購的《盧森堡之雪》(1931年)

這件事能夠實現,傅雷功勞至大,他在《傅雷自述》少有地自我表揚,因為他明白其中重要性:“常為劉海粟任口譯,為其向法國教育部美術司活動,由法政府購劉之作品一件”。當時法國政府沒有美術部或文化部,博物館歸教育部管理。傅雷的“活動”集中在五月份的兩次官方茶話會,他努力向到場官員推薦,最重要說服他們到畫展觀看。事前應該沒有和劉海粟商量過,一方面沒有把握,另一方面他心目中宣傳的目標不是劉海粟本人,這是他的第一篇法語文章指導思想的延伸。他跟其他中國畫家那樣,不服氣日本作品占盡風頭,要向法國人展示中國當代新生繪畫的美好形象。如果說運氣,那天到場的官員是網球宮博物館館長。法國公立博物館數以千計,但分工明確,這家博物館專門收藏“外國畫派”的作品,這是千載難逢的機會。從純藝術角度來說,“上海畫派”遠未自成一家,但西方藝術開始進入中國藝術卻是事實。法國人明白他們購買的不僅是一張中國作品,也是一件歷史的見證物。

這一年的11月18日,網球宮博物館按照規定,展出本年入藏作品,教育部副部長是所有博物館最高主管,親臨揭幕。展場上日本畫家泛濫,小國寡民,竟有九人入藏,其中一個是女畫家,而中國只有劉海粟一個人,傅雷活動的重大意義,在此顯現無遺。

1931年 九一八輪船

劉海粟個展結束后,傅雷開始收拾行囊,準備一起返國。他寫信向歐洲朋友道別,包括瑞士圣揚喬而夫的房東夫婦。中國公使館在1931年8月4日為他辦理返國手續,在意大利之行的護照上增加目的地中國,第二天又派人到法國外交部和英國大使館加蓋沿途簽證。

8月14日,他和劉海粟夫婦從馬賽登上法國郵船舍農索(Chenonceau),經過一個月旅程后,在到達上海前一天,他寫了一封長信給達尼埃魯:

親愛的讓,

非常對不起,幾乎不敢請你原諒。出發前沒能履行諾言到拉瓦爾見你,現在后悔莫及。旅程中也沒有寫信,因為過于懶散。天氣悶熱,在船上過著牲畜般日子,無精打采。明天就抵達上海,無論如何也要在上岸前寫好信。因為到達之后,親戚和朋友會令我忙得不可開交,這樣一來,我的沉默就會無限期延長。

我們的旅程總算極好。如你所知,我和劉[海粟]一家同行,船上還有友人拉盧瓦先生,他身負官方任務,前往中國考察中國古代音樂。這位非常友好的漢學家,喜愛中國文學和哲學,并且理解頗深。劉先生和我打算幫助他,在中國辦理必要的手續,讓他能夠聽到孔廟祭祀大典才會演出的中國古代音樂。

近鄉情哀,洪水和無休止的內戰造成重重災難。我在法國被嬌縱了三年,享受過多的太平,對家鄉發生的一切漠不關心。

但我有一點引以自豪,沒有數典忘祖。相反地,在歐洲三年之后,我對我們的文化和倫理道德,從未像今天那么熱愛。比起四年前,我更理解中國人的倫理道德。年輕人詛咒它,但與試圖從海外輸入那一套比較,它顯得無比優越。因為每個民族都有本身的特性,無法改變。植物胚芽撒到異國土地,不可能像在原產地那樣生長。一百年來,我們只想抄襲這種或那種不適合這個古老國家的系統。革命者犯了錯誤,沒有研究中國本身,對輝煌的過去一點也不懂得珍重。我這樣說,并非因為我反對現代化改革,而是我認為拋棄本身的文明和文化,全盤借用西方是非常危險的。我最擔心在擁有物質文明之前——姑且承認這是二十世紀生活所必需的——我們已經失去了自己的精神文明。這才是真正的野蠻行為。我們船上大約有十位同學,在歐洲各國留學,我非常難過,看到他們這些知識分子,既對自己的優良傳統一無所知,又沒有深入認識西方。你們法國人,你們有盧梭、伏爾泰、孟德斯鳩和百科全書派,推動了法國大革命,但你們遭受了整整一個世紀的苦難。中國從未有過這種先驅者的思想,而我們卻希望在幾個月內就把君主政體改成共和。這太美了,我們沒有成功。今天受到這些可怕的混亂局面的嚴厲懲罰,實在咎由自取。

這是我回到中國時的感想。我想深入研究古代的東方,以及當代和歷史上的西方。

為了謀生,我會進入上海美專,擔任一些藝術史課程。也許我們能夠創辦一份藝術雜志。

看到自己已經忘記了很多法語,心中不免難過。我會盡力和你這位歐洲最好的朋友保持聯絡。

問好。

傅怒安

一九三一年九月十七日

于舍農索郵船,抵達上海前夕

這次旅程與拉盧瓦(Louis Laloy,1874—1944)的不期而遇,留下了劉海粟那張拉盧瓦速寫像,長篇的題詞教人想象聯翩。拉盧瓦曾為劉海粟展覽作序,不會不記得這兩位中國人,他從中國回來后,在1933年發表了游記《中華鏡》(Le Mirroir de la Chine),書中很多中國人的名字,獨缺傅雷和劉海粟兩人。最近看到他的旅華日記,才發現沒有名字不等于沒有記敘,他靈巧地使用代名詞,一個“畫家”,一個“長人”(long),一個“中國人”,知者自知,不知者不知。可能他身居要職,外出時事事小心,養成這種習慣。何況《中華鏡》提到船上“中國朋友”時,只講過一件晦氣事,更有道理不透露名字,以免予人難堪。

傅雷的信說在船上過著“牲畜般日子”,這是實話,拉盧瓦在8月14日第一天日記也使用類似的比喻:

我的中國朋友住在三等艙,每個房艙住四個人,你疊我,我疊你,直角排列,好像鯡魚罐頭。我會每天早上十點和晚上五點去看望他們,閑談一下。長人的眼鏡掉進一個洞里,無法取出來。

想象一下,雙層臥鋪,L字形排列,我頭接你腳,要睡一個多月,實在難受。傅雷運氣不好,第一天就丟失眼鏡。

但是傅雷的信又說:“我們的旅程總算極好”,那是全靠拉盧瓦。郵船等級森嚴,旅客各有活動地方,從高等去低等沒有人理會,倒過來就要小心。傅雷上過頭等艙找拉盧瓦,穿得“衣冠楚楚”。拉盧瓦是明理人,主動下去看他們,每天兩次,大家坐到甲板上,以中文交談,一坐就是一個多小時。除了他們,還有一個留學倫敦的中國學生參加。

第五天,郵船抵達第一個港口,位于蘇伊士運河進口的埃及塞得港。停泊妥當后,乘客紛紛下船去松動,拉盧瓦帶著傅雷上了岸:

我認識一個中國人,住在三等艙,第一個晚上就丟失了眼鏡。他睡在上層床位,睡覺前把眼鏡放到身后,以為是一塊平板。其實是兩堵隔墻之間的空隙,必須拆墻才能找回眼鏡。人家安慰他,已經有過不止一件東西從這里掉進去,全都留在里面。他以他們國家那種好脾氣告訴我這件事,說話時差不多跟法國人開心時那樣。但是他的兩顆黑珍珠,夾在眼皮之間,不夠應用。這種事情也會發生在我身上,所以引起我的同情,應承幫他。我們去的第一家商店的掌柜是一個高傲的德國人,不過很認真。他們沒有這種貨,但知道何處能找到。他叫人帶我們去,這是一個黑人,一聲不哼,卻很英俊,土耳其帽歪到后邊,延伸了臉部的曲線,一件藍色棉質無袖阿拉伯長衫,像喇叭一樣罩著寬闊的肩膀。他輕松地大步前進,我們在后面追趕。

配鏡師明白我們的解釋,動手調校鏡片,我趁機走出門口,以為偏僻的小巷沒有人。一個阿拉伯人突然冒出來,拿著一大筐東西,要賣給歐洲野蠻人,嘴著嘰里咕嚕,夾雜幾個法文字。我不理會。他一再開始,雜入英語、德語、意大利語,甚至俄語,沒有用。他開始不耐煩了,這時候我的同伴出現,小販嘴里嘟嘟囔囔:“噢!中國人!”他離開了,心中想:還要學一種語言!(拉盧瓦《中華鏡》)

傅雷接受了拉盧瓦的幫助,以一種特別的方式道謝,為他上漢語課,如果這件事由他主動提出,那就有點不識泰山。拉盧瓦專攻音樂史和理論,羅曼·羅蘭1906年辭去索邦大學音樂史教席,就是由他接替。他從1900年開始學習漢語,不出數年工夫,專著源源而出,《中國音樂》(La Musique chinoise)、《淮南子與音樂》(Hoa?nan Tzè et la musique)、法譯馬致遠《漢宮秋》(Le Chagrin dans le palais de Han)等。他能夠以中文和中國人交談,而《中華鏡》開章第一頁就引用了屈原《招魂》兩節詩,用得很恰當,法國人早已視他為漢學家。同樣,傅雷說與劉海粟商量,協助拉盧瓦去聽中國古樂,其實拉盧瓦身為巴黎歌劇院秘書長,又是代表政府來考察,早已通過外交途徑,以及中國老朋友的關系,安排好一切,不必像他們初到法國時那樣盲碰盲撞。

1931年9月18日,法國郵船進入黃浦江。傅雷回到分別了三年九個月的上海。

二〇一九年九月五日于巴黎