《寒夜》的修改與中國現代文學文獻學問題

中國現代作家修改自己的作品——甚至是頻繁地修改——早已不是什么秘密了,作家思想認識的變化,時代風尚變化,以及現代出版業的發達,作品重印、選編幾率大大提高等因素,客觀上都為作家修改作品提供了機會。不管怎樣,一部部作品修訂本的出版已經形成了中國現代文學研究中不容回避的版本問題,以及由此而生的校勘等相關問題,也就是說古典文學研究中的文獻學問題同樣存在于中國現代文學的研究。

在上世紀九十年代圍繞《圍城》的匯校本曾產生過現代文學作品需不需要匯校的問題的爭論,由匯校本還引發了版權官司。時至今日,中國現代文學研究者究竟需不需要借鑒和利用古典文學研究者的文獻學的方法和規則等問題似乎已經不需要再爭論,而是要盡快補上這一課,以具體的實踐成果來解決和面對可能產生的問題。關于《寒夜》修改問題的考察既是在這方面的一個嘗試,同時也意在證明中國現代文學的文獻學建立的必要性和它所開拓的研究空間。

巴金

巴金是一位喜歡不斷修改自己作品的作家,他曾坦承:“五十年中間我不斷修改自己的作品,不知改了多少遍。我認為這是作家的權利,因為作品并不是試卷,寫錯了不能修改,也不許把它改得更好一點。不少西方文學名著中都有所謂‘異文’(la variant)。要分析我不同時期思想的變化,當然要根據我當時的作品。反正舊版還在,研究者和批判者都可以利用。但倘使一定要把不成熟的初稿作為我每一部作品的定本,那么,今天恐怕不會有多少人‘欣賞’我那種歐化的中文……”《寒夜》是他最后一部長篇小說,也曾有過幾次修改,形成了不同的版本,主要有:

1、手稿本,《寒夜》創作于一九四四年初冬的一個晚上,當時巴金住在重慶民國路文化生活出版社一間樓梯下面小屋子,防空警報解除不過一兩個小時,寫了幾頁就放下了。直到一九四五年抗戰勝利后,又續寫,但是這次寫得也不多,總共不過三十頁。這一部分稿子曾經先期在上海的一份名為《寰球》圖畫雜志上發表三期(一九四六年第四至六期),后來中斷下來,巴金也就沒再寫下去。直到這一年的六月,回到上海,小說已經寫好八章。當時,正逢友人李健吾主持《文藝復興》的編務,巴金遂將寫好的這八章交給《文藝復興》連載,并續寫后面部分,直至一九四六年的十二月三十一日全書完成。《寒夜》的手稿,目前保存下來的為第一頁至二三八頁(原手稿頁碼編號),系小說第一至二十五章手稿。其中第五十六頁手稿缺失,其余有一小部分手稿部分有缺損;《寒夜》第二十六章至尾聲一部分手稿沒有保存下來。現存手稿為20×20格的豎行稿紙,稿紙顏色、紙質和制式并不統一,有互生書店印制的波文稿箋、開明稿紙、上海求益書社印制的求益稿紙等幾種,文字書寫前半部分基本是毛筆小楷,后半部分基本為鋼筆。

2、初刊本,指完整地在《文藝復興》一九四六年八月一日出版的《文藝復興》第二卷第一號至一九四七年一月的《文藝復興》第二卷第六號連載的版本。從手稿的定稿與《文藝復興》上刊載稿對比看,《文藝復興》即是根據目前保存下的手稿排印的,除了誤植的字外和極其個別的情況外,二者的文字完全一致。

3、初版本,《寒夜》的單行本是作為趙家璧主編的“晨光文學叢書”的一種,于一九四七年三月初版的,該本相較于初刊本有多處文字修改,至一九五一年九月,共印行了六版(次)。一九五五年五月,上海新文藝出版社重排新版,至一九五七年十月共印行六版(次)。這個本子的文字與初版本基本相同,它們同屬一個版本系統。

4、文集本,巴金自述,《寒夜》有過兩次重要的修改,第一次就是初版本印行前。而另外一次則是一九六○年底在成都編輯《巴金文集》第十四卷時修改的。這兩次作者改動的都比較細致。除此而外,重印本有:一九八○年上海文藝出版社出版的新二版《寒夜》,還有一九八二年四川人民出版社出版的《巴金選集》第六卷中的《寒夜》。一九八三年四月人民文學出版社出版的單行本《寒夜》,該書的《內容說明》中稱:“作者在文字上作個別修改。”雖然有個別修改,但應當同屬“文集”本的,版本系統。

5、全集本,既一九八九年收入《巴金全集》第八卷中的版本,它屬于文集本這個大系統,因為按照《巴金全集》的《出版說明》:“凡曾收入四川人民出版社版《巴金選集》(十卷本)者,據《選集》排校;未收入《選集》而收入人民文學出版社版《巴金文集》(十四卷本)者,據《文集》;……”《巴金全集》收入的《寒夜》可以認為是作者最后一次定稿本。

本文在談論《寒夜》的修改時,主要選擇以上五個有代表性意義的版本進行的。

一、《寒夜》手稿中的修改及其所顯示出的文字風格

巴金說他寫《寒夜》時找到寫第一部小說《滅亡》時的感覺,它們都是在情感激越和飽和的狀態下所寫出的。《寒夜》的手稿非常直觀地印證了這一點,在大開的稿紙上,作者龍飛鳳舞、文不加點,寫得瀟灑流暢,大有下筆萬言、汪洋恣肆的奔騰之感。手稿中也有一些刪改和填補的文字,比較典型的情況是這樣的:

1、將羅嗦的字句刪除。《寒夜》表現的是日常生活,情節簡單,小說將人物的情感和內心的變化盡量化入人物的行動中,通過人物的行動表現出來。它的文字呈現出強烈的動作性。作品如第十六章的開頭:

她又回到了家。進了大門,好象進了另一個世界。一切都是那么熟習,可是她不由得皺起眉頭來。她似乎被一只手拖著進了自己的房間。

母親房里有燈光,卻沒有聲息。丈夫靜靜地躺在床上。他沒有睡,看見她進來,他說:“你回來了。”聲音是那么親熱,他沒有抱怨,這倒使她覺得慚愧。她走到床前,溫柔地對他說:“你還不睡?”

每一個細節描寫都不是靜態的,而都呈現于具體的行為(哪怕是“丈夫靜靜地躺在床上”)。而每一個動作與另一個動作是按著時間的次序直接并置在一起,兩個動作轉換之間,經常是空白而不是承接的話語,如同電影鏡頭的直接轉換一樣,有很強的畫面感。《寒夜》的修改也是為了維護這種文字風格,除了盡量使語意不重復之外,還清晰地顯示了作者干凈、簡潔的語言追求。所以在手稿中刪除的往往是那些承接性的話語,以保證人物動作轉換的頻度,而不是拖泥帶水。如:“他覺得她在豎起眼睛看他。并且她的眼睛豎得那么直,他從沒有見過一個人的眼睛生得這樣!那不只是像一個倒八字。他不由自主地打了一個寒顫。”(手稿/19頁,楷體加粗部分為作者刪除部分,以下同)作者放棄了一個補充性的描寫,直接進入動作,使其有一種無聲的連貫性,動作的這種轉換“遮掩”了人物的內心情感,卻凸顯了內心的狀態,就《寒夜》而言這種文字風格,增強了人與人之間的隔膜感,表面的動作并不能實現或滿足人物內心的交流,所以小說中無論是夫妻、婆媳,還是母子之間,內心都是隔膜的,他們不該沖突卻時時在沖突。人物豐富的內心情感都被壓縮在動作背后,他們內心中積郁的東西太多了太久了,讓人覺得這些人怎么就那么痛苦啊!?——這也恰恰是文字的魅力。

同樣的修改情況在手稿中也很多,諸如:“他覺得腦子里被塞進了一塊石頭。他支持不住了。他覺得自己快要倒下去了。他踉蹌地走到床前,力竭地倒下去。他沒有關電燈,也沒有蓋被,就沉沉地睡去了。”(手稿/14頁)“他緩慢地移動他的眼光,他努力睜大他的眼睛。他在同疲倦掙扎。可是他并沒有看清楚什么。”(手稿/19頁)“樹生正拿起杯子放到唇邊小口地呷著,她的臉上帶著笑容。兩眼注意地望著那個年青人。她不會看到她。這兩三年她從不曾用這樣的眼光望過他。妒忌使他心里難過。”(手稿/60頁)

2、增補。增補的文字要么直接用增補符號穿插在文本中,要么是大段寫在稿紙的上下兩邊,后一種情況并不是太多。增補大體有兩個目的,一是補充前文沒有交代清楚的地方;一是放大細節,使之更為豐富和細致。由此而言,增而不繁。如,交代婆媳吵架的原由:“這天他們又為著一件小事在吵架。他記得是為著他母親的事情。這天妻的脾氣特別大。”(手稿/15頁,加下加粗部分,為作者寫作中補入文字,以下同)再如,使人物語言表述更為形象:“‘想辦法?我看拖到死都不會有辦法,前年說到去年就好,去年說到今年就好,今年又怎么說呢?只有一年不如一年!’母親終于在旁邊發起牢騷來了。”(手稿/91頁)又如補充情節使作品更為豐滿:

“我去一趟,我把東西收拾一下,就回去,”他說。妻點點頭,兩個人就在十字路口分別了。

他回到公司,已經是辦公時間了。他的精神比較爽快,可是身體還是疲乏。他坐下來,立刻開始工作。他覺得很吃力,有點透不過氣來。他打算回家休息,但是他想到“當天要”三個字,他連動也不敢動了。

校樣一頁一頁地翻過了。他弄不清楚自己看的是什么文章。……(手稿/147頁)

20世紀20-40年代巴金部分作品的初版本

3、修改,將第一次寫下的句子涂抹掉,而換成另外的句子,主要是為了表達上更為準確。要么使上下文細節保持一致;要么是選擇恰當的語言來準確表達寫作意圖。如:“回到家里,兒子剛睡下來,他和妻談著閑話,他為了下午吃晚飯時,郵差送來一封信,問了她幾句話。”(手稿/4頁)加粗部分,后改為:“有人給妻送來一封信”。“他每天下午發著低熱,晚上淌著冷汗。汗出得并不太多。因此他便能夠瞞過家里人。”加粗部分后來改為:“他對吐痰的事很留心,痰里帶血,還有過兩次。他把家里人都瞞過了。”(手稿/90頁)

手稿與初刊本文字除了誤植的字外和極其個別的情況外完全一致,所謂“極其個別的情況”是指手稿第87頁的一段文字(《寒夜》第十二章):

樹生推開門進來。

“你吃過飯嗎?”他驚喜地問道。

“吃過了,”她含笑地答道:“我本來想趕回家吃飯的,可是一個女同事一定要請客,不放我回來。今天行里出了一件很有趣的事,等一會兒告訴你。”

“她笑得多燦爛,聲音多清脆!”他想道。可是母親只含糊地應一聲,就走進小屋去了。

她換衣服和鞋子的時候,電燈忽然滅了。他慌忙地找尋火柴點蠟燭。

“這個地方真討厭,總是停電,”她在黑暗中抱怨道。

蠟燭點燃后只發出搖曳的微光。滿屋子都是黑影。他還立在方桌前。她走過來,靠著方桌的一面坐下。她自語般地說:“我就怕黑暗,怕冷靜,怕寂寞。”

他默默地側過頭埋下眼光看她。過了幾分鐘,她忽然抬起頭望著他,說:“宣,你為什么不跟我講話?”

這段話有一處頗為令人費解的地方,就是“可是母親只含糊地應一聲”,樹生進屋來是與汪文宣說話,為什么是母親應聲呢?母親難道是應文宣的話,顯然也不是,文宣沒有說話。那么應什么呢?看手稿才發現,巴金在手稿頂端,在“她笑得多燦爛,聲音多清脆!”前還補入了一小段:

“媽,吃過飯啦?”她又笑著招呼母親道。

這段話一出現,一切問題都解決了。曾樹生情緒好的時候,也會主動與婆婆打招呼,哪怕是一句敷衍,但婆婆似乎對媳婦還是心存芥蒂的,只能是“含糊”地應著她,并立即到自己的屋子里去,實際上是不愿意理她,這樣兩個人的關系實際上是永遠無法彌合的,哪怕樹生做出了讓步,所以才有曾樹生覺得壓抑和寂寞的話。手稿上,作者并沒有刪除這句話,顯然是排字工人漏排了,這樣將錯就錯,以后所有版本的《寒夜》中都沒有了本應是正文中的這段話。

手稿是作家心跡的顯示,手稿研究能夠體察出許多作家創作過程中的信息,對解讀作品和作者的創作意圖和心理有極其重要的幫助,同時也是學習創作的教材,這些都是規范而方正的印刷本所無法替代的。魯迅就曾經引用過惠列賽耶夫《果戈理研究》中的一段話來說明“未定稿”的價值:“應該怎么寫,必須從大作家們的完成了的作品去領會。那么,不應該那么寫這一面,恐怕最好是從那同一作品的未定稿本去學習了。在這里,簡直好像藝術家在對我們用實物教授。恰如他指著每一行,直接對我們這樣說——‘你看——哪,這是應該刪去的。這要縮短,這要改作,因為不自然了。在這里,還得加些渲染,使形象更加顯豁些。’”魯迅同時指出:“而我們中國偏偏缺少這樣的教材。”

陳子善不但呼吁多影印手稿使之澤被學術界,而且呼吁重視手稿研究建立“手稿學”,他認為手稿的價值有:“第一,校勘價值,即根據手稿來校書。”“第二,從文學研究家的角度來看,中國現當代文學研究,可以通過手稿來探索作者創作時的心路歷程。”“第三,從文學創作的角度來看,可以根據作家的手稿來揣摩他的寫作技巧。”另外,還有書法欣賞等價值。以上對《寒夜》手稿修改情況粗略的考察也能夠作為一個例證證明作家和學者們所言的手稿的價值。

二、《寒夜》修改及對其主題的揭示

從一九四六年的最后一天完成《寒夜》,到一九四七年三月初版本刊行,多說也不過三個月時間,在這么短的時間內,巴金居然又對初刊文做了潤色。從某種意義上講,作者還處在創作狀態中,這次修改是創作活動的延續,所以《寒夜》的初版本實際上是作者對其在第一次寫作中未盡完美之處的進一步細化和修補。

《寒夜》的修改沒有在情節上傷筋動骨,倒是在細節上用盡工夫。初版本的修改中,很重要的一個內容就是屬于技術性的修改,即將作品中涉及到的一些人名、地名等統一和精確化、具體化。如人物年齡的調整:比如在第一章:“昨天那個時候,他不只是一個人,他的三十二歲的妻子,他的十三歲的小孩,他的五十歲的母親同他在一起。”在這次修改中,作者分別將妻子和母親的年齡增加到“三十四歲”和“五十三歲”。同在這一章,住在汪家的兩個鄰居,初刊本直接寫作“一家商店的經理”和“公務員”,在初版本中都有了具體的姓氏,前者為“方經理”,后者為“張先生”。在第三章,寫到汪文宣辦公的地方,初刊本寫作:“不久他到了他服務的地方。他的辦公桌放在二樓的一個角落。”沒有寫明汪文宣的具體職業,而初版本則在這兩句話中間交待清楚了:“那是一個半官半商的圖書文具公司的總管理處。”而且汪的公司領導在周主任之下,又添加了一個人物“吳股長”,是直接領導他的上司。

又如第七章汪文宣的同學唐柏青在向汪敘述自己妻子因生孩子而死去的細節,初刊本是說:“可是接生的是一個年青的實習醫生,她不當心,讓我女人得了血中毒。”而到初版本則改得更具體:“可是接生的是一個年青的實習醫生,她剪臍帶時不當心,出了毛病,產婦血往上行。……”而在全集本中,則將這些具體的醫療過程淡化了,但對整個醫院的處置提出了看法:“從前檢查的時候,說是順產,一切都沒有問題。到了衛生院,孩子卻生不下來。接生的醫生把我女人弄來弄去,弄到半夜,才把孩子取出來,已經死了。產婦也不行了。”這個修改體現了在不同時代中作者批評的對象和側重點的不同。

《寒夜》 人民文學出版社 1983年版

對于一位作家來說,每一次修改總是力圖使文字能夠準確地表達他的思想和感情,在初版本的修改中,對于詞語和句子的修改上更多是體現了這一點。作者或者刪去以前不準確的表達,或者換成另外一種說法,或者是增加語句以使表達更為清楚。這些修改涉及到人物的心情和表情的地方特別多,因為這些細節很難有準確的語言可以做到客觀描述,只能用主觀的語言、模糊的語言去形容,深思熟慮后,這是作者做了調整。如以下幾例:

一瓢冷水潑到他頭上,他發呆了。他的眼前一片黑暗。他疲憊地搖著頭說:“不會吧,不會吧。”(第九章)加粗部分后改為“會有這樣的事!”

“她對我還是很好,她沒有錯。她應該有娛樂。這幾年她跟著我過得太苦了。”他這樣想著,便翻一個身把臉轉向墻壁,低聲哭起來。(第十章)以上加粗部分依次改為“并沒有變心”、“想到這里”、“落下了幾滴慚愧的眼淚”。

“我不走,”她簡短地說,他這番話是她沒有料到的,他在這時候顯得十分大量卻使她感到內心的慚愧。(第十六章)加粗部分后改為“良心的責備”。

“你還記得我的生日,我自己倒忘記了,我真該謝謝你,”她感激地,并且責備自己地說。(第十七章)第一個加粗部分是全集本增補的,而第二個加粗部分則改為“微笑”(全集本這句話則改為:“她感激地含笑道”)

除了語言文字的修改之外,還有一些較為關鍵的改動事關人物形象的豐滿與否,這是解讀作品時尤其不能忽略的。關于這一點,作者所做的工作就是給人物增加“前傳”,更清楚地交代他們的以往經歷,并對人物的內心追求做了更具體的描述。比如汪文宣和曾樹生,他們兩個人都是大學教育系的畢業生,在過去,他們的理想是辦教育。

“以后不曉得還要苦到怎樣。從前在上海的時候我們做夢也想不到會過今天這樣的生活。那個時候我們腦子里滿是理想,我們的教育事業,我們的鄉村化、家庭化的學堂。”他做夢似地微微一笑,但是馬上又皺起眉頭,接下去:(1)“奇怪的是,不單是生活,我覺得連我們的心也變了,我也說不出是怎樣變起來的,”他帶了點怨憤的口氣說。

茶房端上兩杯咖啡來,他揭開裝糖的玻璃缸,用茶匙把白糖放進她面前的咖啡杯里,她溫和地看了他一眼。

“從前的事真像是一場夢。我們有理想,也有為理想工作的勇氣。現在……其實為什么我們不能夠再像從前那樣過日子呢?”(2)她說。余音相當長,這幾句話顯然是從她的心里吐出來的。他很感動,他覺得她和他中間的距離縮短了。他的勇氣突然間又大大地增加了。他說,仍然帶著顫音:

……

“我想我們以后總可以過點好日子,”他鼓起勇氣說。

“以后更渺茫了。我覺得活著真沒有意思。說實話,我真不想在大川做下去。可是不做又怎么生活呢?我一個學教育的人到銀行里去做個小職員,讓人家欺負,也夠可憐了!(3)”她說到這里,眼圈都紅了,便略略埋下頭去。

“那么我又怎樣說呢?我整天校對那些似通非通的文章。(4)樹生,你不要講這些話,你原諒我這一次,今天就跟我回家去,我以后絕不再跟你吵架,”他失掉了控制自己的力量,哀求地說了。(第五章,全集8卷/445—446頁)

以上是全集本的文字,其中加粗的部分(1)、(4)是初版本增添上去的。(2)是將初刊本中“我也想過,為什么我們不能夠再像從前那樣過日子呢?”一句話改成這樣的。(3)也是初版本中補入的部分,不過全集本與初版本略有出入,初版本是:“我一個學教育的人到銀行里去做個小職員,也夠可憐了,”

汪文宣聽完了這個人的故事,他覺得仿佛有一只大手把他的心緊緊捏住似的,他嘗到一種難忍的苦味。背脊上一陣一陣地發冷。他的自持的力量快要崩潰了。“你這樣不行啊!”他為了抵抗那越來越重的壓迫,才說出這句話來。他心里更難過,他又說:“你是個文學碩士,你還記得你那些著作計劃嗎?你為什么不拿起筆來?”

“我的書全賣光了,我得生活啊,著作不是我們的事!”同學突然取下蒙臉的手,臉上還有淚痕,兩眼卻閃著逼人的光。“你說我應該怎樣辦呢?是不是我再去結婚,再養孩子,再害死人?我不干這種事。我寧愿毀掉自己。這個世界不是我們這種人的。我們奉公守法,別人升官發財……”(第七章,全集8卷/459頁)

這段文字中,前一個加粗部分為初版本增補進來的。交代了唐柏青文學碩士的身份,突出了知識分子在那個時代中的困窘處境。后一個也是初版本增補的,不過,初刊本中,加粗位置的是“你說我應該怎樣辦呢?是不是我再去結婚,再養孩子,再害死人?”全集本中將這句話調整到后面了。

“學堂又不是商店,只曉得要錢怎么成!中國就靠那班人辦教育,所以有這種結果!”他憤怒地小聲罵道。信紙冷冷地躺在他的面前,不回答他。(第十一章,全集8卷/487頁)

加粗部分為初版本增補文字。

“你怎么這樣迂!連這點事也想不通。你病好了,時局好了,日本人退了,你就有辦法了。你以為我高興在銀行里做那種事嗎?現在也是沒有辦法。將來我還是要跟你一塊兒做理想的工作,幫忙你辦教育,”她溫和地安慰他。(第十四章,全集8卷/520—521頁)

加粗部分為初版本所改,原為“靠你的”。

他發出一聲痛苦的哀叫。他取下手來,茫然望著母親。他想哭。為什么她要把他拉回來?讓他這個死刑囚再瞥見繁華世界?他已經安分地準備忍受他的命運,為什么還要拿于他無望的夢來誘惑他?他這時并不是在冷靜思索,從容判斷,他只是在體驗那種絞心的痛苦。樹生帶走了愛,也帶走了他的一切;大學時代的好夢,婚后的甜蜜生活,戰前的教育事業的計劃,……全光了,全完了!(第二十二章,全集8卷/613頁)

加粗部分為初版本增補文字(但全集本與初版本個別文字有出入)。

戰爭毀滅了他們的理想,現實讓他們更為委瑣,這種強調使人物的內心沖突、人物與外在環境之間的沖突變得更為激烈,從藝術上講,是成功的。但也為一些評論者的誤解和詬病。他們主要的看法認為這是巴金一九四九年后為了趨時而做的修改。如果單就《寒夜》的修改來講,許多論者所指出的地方并不能作為作者趨時的證據。固然,作者對作品的修改說明跟他創作時的原初思想已經發生了變化,而修改中毫無疑問會有意無意中加入修改時代的一些信息和思想觀點,可是,我們也不能忽略作者思想的一貫性。

如果作者所做的修改是他一貫思路延續,而不是外在植入的一些觀念或者為了外在的目的而違反藝術規律,我認為不能武斷地認為是趨時。(同時,也不能回避,任何作品在不同時代的修改,都不可能完全脫離時代而孤立存在,都會或深或淺打上時代的烙印)比如,書中對抗戰勝利前后的社會狀況的批判,盡管在六十年代的版本中,作者有所強化,但這并非媚時之舉,因為《寒夜》從寫下的第一稿起對黑暗社會現實的控訴就是書中最主要的內容之一,以后無論怎么修改,這一點應當是沒有疑問的。還有上面引述的許多例子,汪、曾兩人在大談辦教育的理想和社會抱負,一些論者頗為驚訝,不要說這是一九四七年修改的,就是一九六二年修改的,我也不驚訝,因為這正是巴金思想體系中的一環,而不是天外來客。從某種意義上講,初版本加上這些文字使《寒夜》有了更深一層的涵義,是點睛之筆。同時將巴金前后的作品聯結到一起了。

由此涉及另外一個問題就是《寒夜》究竟是一部什么樣的小說?對《寒夜》的這個認識,直接關涉到這些談理想的話,是不是隨意妄加的。我發現,越來越多的評論者只將《寒夜》看作一個家庭倫理小說,是關于婆媳、夫妻、母子關系及復雜人性的一部小說。不能說這種解讀沒有道理,但是我認為探討巴金創作的初衷,其重點并不在此,《寒夜》一直延續了巴金關于社會批判和個人精神探索的主旨,思考是如何追求“豐富的、充實的生命”問題,并把它具體為關于理想在現實生活中位置的思考。汪文宣和曾樹生當年是抱著教育救國理想的大學生,可是小職員的職位,灰暗的生活,沉重的壓力,將他們的理想變成了為家庭瑣事的爭吵和肺病的聲聲痛苦的咳嗽,生活壓榨去人的血色,也使理想蒼白起來了。巴金是以極大的同情的筆調來寫他們的,他一再聲言他控訴的是制度,而不是其中的人。《寒夜》中寫到主人公對理想的堅持以及在現實中的掙扎。藉此,巴金也對五四時期個人主義價值觀的虛妄性進行了反思,汪文宣的所有個人理想抵不過最低的生存壓力;而曾樹生的想“飛”、要擺脫目前困境的努力所換來的結果也是非常可憐的。

海南省博物館展出巴金部分手稿

了解中國無政府主義運動歷史的人都知道,無政府主義運動在中國處于低潮的三十年代,許多無政府主義者由社會運動、思想宣傳而轉入了投入到教育崗位中。巴金很多當年具有相同信仰的朋友后來正是在福建、廣東等地的鄉間從事教育工作,而巴金本人也曾幾次到這些地方去看過,所以汪、曾在小說中大談教育理想并非信口開河。《寒夜》不是一部孤立的作品,在巴金的創作鏈上,它與其他作品已經構成一個完整的序列。有人說巴金的小說可以分為兩大系列,一個是《滅亡》、《電》等的革命系列,一個是《家》、《寒夜》這樣的系列。我認為不能截然分為兩個系列,而實際上是一個系列。巴金在他開始文學創作的初期,即一九二八年在法國的時候,就已經確定下來他整個創作規劃:

我當時忽然想學左拉,擴大了我的計劃,打算在《滅亡》前后各加兩部,寫成連續的五部小說,連書名都想出來了:《春夢》、《一生》、《滅亡》、《新生》、《黎明》。

我有點像《白夜》里的“夢想家”,漸漸地給自己創造了一個小小世界。《春夢》等四本小說的內容就這樣地形成了。《春夢》寫一個茍安怕事的人終于接連遭遇不幸而毀滅;《一生》寫一個官僚地主荒淫無恥的生活,他最后喪失人性而發狂;《新生》寫理想不死,一個人倒下去,好些人站了起來;《黎明》寫我的理想社會,寫若干年以后人們怎樣地過著幸福的日子。

《新生》發表以后,我幾次想寫它的續篇《黎明》,一直沒有動筆。一九四七年《寒夜》出版了,我又想到預告了多年的《黎明》,我打算在那一年內完成它。可是我考慮了好久,仍然不敢寫一個字。我自己的腦子里還沒有一個比較明確、比較具體的未來社會的輪廓,我怎么能寫那個時候人們的生活呢?我找了幾本西方人講烏托邦的書,翻看了一下,覺得不對頭,我不想在二十世紀的四十年代寫烏托邦的小說。因此我終于把《黎明》擱了下來。

由以上不難看出,《春夢》實際成為后來的《激流》,它寫了老一代的滅亡和新一代的反抗。那么掙脫了家庭的束縛的人走向哪里呢?是《滅亡》、《新生》,是《愛情的三部曲》和《火》,這實際上是一個從個人主義者走到“群”的過程。在這個過程中,他們的理想也可能遭遇悲壯的犧牲,如《電》;也可能被日常生活消磨掉,那就是《寒夜》。《寒夜》應當屬于巴金這個作品的大序列,它接下來計劃要創作的《黎明》證明了這一點。

這樣看來,修改本的《寒夜》,不僅要洗刷掉趨時的惡名,而且在主題上還有深化,或者說作者試圖讓作品變得更為豐富而不是簡單。這些修改恰恰是作者非常有意識地揭示和強化了他這本書的主題。為此,有兩處修改值得注意,一個是在初刊本中關于陳主任的描寫:

她是一家商業銀行的行員。銀行位置在一條大街的中段。他剛剛走到街角,就看見她從銀行里出來。她不是一個人,她和一個中年男子在一塊兒。他們正朝著他走來。的確是她。還是那件薄薄的藏青呢大衣。不同的是,她頭發燙過了,而且前面梳得高高的。男人卻是一個陌生的面孔,一點也不漂亮,頭頂上剩著寥寥幾根頭發,鼻子低,鼻梁兩旁各有幾顆麻子,身材比她稍低一兩分。只是一件嶄新的秋大衣,人一看就知道是剛從加爾各答帶來的。(第四章/初刊本)

這個男人的形象非常丑陋的,連個頭都比曾樹生低,這樣的描寫甚至有點漫畫化。曾樹生與這樣的男人在一起,未免給人“傍大款”的感覺,實際上降低了曾本身的品格。這是小說前幾章中“陳主任”的形象,寫到后來,巴金立即意識到這個問題,因此,“中年男子”變成了“年青男子”,前一句加粗的話在初版本中已經改做:“她和一個三十左右的年青男子在一塊兒。”這個男人比曾樹生還小兩歲,而后一句加粗的話,則改為:“男人似乎是銀行里的同事,有一張不算難看的面孔,沒有戴帽子,頭發梳得光光。他的身材比她高半個頭。”這個男人風流倜儻、氣宇軒昂,對曾樹生也小心翼翼地體貼著,作者沒有再將他漫畫化。從另外一面豐富了曾樹生的形象:她追求個人的自由和幸福,她的略帶高傲的脾氣應當有相當的眼光。那么,究竟是什么原因曾樹生的出走?在文集修改本和全集本中,強調了與婆母不合的因素,使她家中呆下去;同時,作者加強了曾樹生對汪文宣的愛的描寫,強化了曾樹生的矛盾心理。如在第二十六章中,曾樹生寫給汪文宣要求解除婚姻關系的信,全集本中一再強調母親在兩個關系中所扮演的不好的角色,并成為兩個人婚姻破裂的重要影響者。如:

這些都是空話,請恕我在你面前議論你母親。我并不恨她,她過的生活比我苦過著干倍,我何必恨她。她說得不錯,我們沒有正式結婚,我只是你的“姘頭”、所以現在我正式對你說明。我以后不再做你的“姘頭”了,我要離開你。我也許會跟別人結婚,那時我一定要鋪張一番,讓你母親看看。……我也許永遠不會結婚。離開你,去跟別人結婚,又有什么意思?總之,我不愿意再回到你的家,過“姘頭”的生活。你還要我寫長信向她道歉。你太傷了我的心。縱然我肯寫,肯送一個把柄給她,可是她真的能夠不恨我嗎?你希望我頂著“姘頭”的招牌,當一個任她辱罵的奴隸媳婦,好給你換來甜蜜的家庭生活。你真是在做夢!(第二十六章,全集8卷/648—649頁)

宣,請你原諒我,我不是在跟你賭氣,也不是同你開玩笑。我說真話,而且我是經過長時期的考慮的。我們在一起生活,只是互相折磨,互相損害。而且你母親在一天,我們中間就沒有和平與幸福,我們必須分開。分開后我們或許還可以做知己朋友,在一起我們終有一天會變做路人。我知道在你生病的時候離開你,也許使你難過,不過我今年三十五歲了,我不能再讓歲月蹉跎。我們女人的時間短得很。我并非自私,我只是想活,想活得痛快。我要自由。可憐我一輩子就沒有痛快地活過.我為什么不該痛快地好好活一次呢?人一生就只能活一次,一旦錯過了機會,什么都完了。所以為了我自己的前途,我必須離開你。我要自由。我知道你會原諒我,同情我。(第二十六章,全集8卷/649頁)

以上楷體加粗的話,都是文集修改本中所添加或者修改進來的文字。在另外一處修改中的增加是強調曾樹生對汪文宣的感情的,這是文集本所著力修改的地方,那就是全集第625頁,從“是,我等著你的信”到“她用手帕揩了揩臉,小聲嘆了一口氣,”差不多四段話,是兩人在走廊中吻別的場面。母親的壓力,樹生對文宣沒有泯滅的感情,這兩點強化使曾樹生出走的原因變得更為復雜,也突出了人物內心的矛盾程度。但這個修改希望不要轉移了讀者的注意力,忽略了一個更重要的原因,小說中的兩段文字耐人尋味,在決定是否要離開汪文宣的關鍵時刻,樹生眼中的文宣和心理是這樣的:

他的話使她想到別的事情。她覺得心酸,她又起了一種不平的感覺。這是突然襲來的,她無法抵抗。她想哭,卻竭力忍住。沒有溫暖的家,善良而懦弱的患病的丈夫,自私而又頑固、保守的婆母,爭吵和仇視,寂寞和貧窮,在戰爭中消失了的青春,自己追求幸福的白白的努力,灰色的前途……這一切象潮似地涌上她的心頭。他說了真話:她怎么能說過得好呢?……她才三十四歲,還有著旺盛的活力,她為什么不應該過得好?她有權利追求幸福。她應該反抗。她終于說出來了:“走了也好,這種局面橫順不能維持長久。”聲音很低,她象是在對自己的心說話。(第十五章,全集8卷/539頁)

她輕輕地咬了一聲嗽。她回頭向床上看了一眼。他的臉帶一種不干凈的淡黃色,兩頰陷入很深,呼吸聲重而急促。在他的身上她看不到任何力量和生命的痕跡。“一個垂死的人!”她恐怖地想道。她連忙掉回眼睛看窗外。

“為什么還要守著他?為什么還要跟那個女人搶奪他?‘滾!’好!讓你拿去!我才不要他!陳主任說得好,我應該早點打定主意。……現在還來得及,不會太遲!”她想道。她的心跳得厲害。她的臉開始發紅。

“我怎樣辦?……‘滾’你說得好!我走我的路!你管不著!為什么還要遲疑?我不應該太軟弱。我不能再猶豫不決。我應該硬起心腸,為了自己,為了幸福。” (第十八章,全集8卷/571頁)

很顯然,與陳主任生機勃勃的生命氣象相比,汪文宣從生理到心理上的衰弱,乃至走向死亡,一個生命正在蓬勃生長,發散著熱情和活力的妻子,一個正在枯萎的丈夫,兩個人怎么會有和諧的生活。連汪文宣幾次看到妻子充滿活力的身體都自慚形穢,更何況樹生的心理感受,她更多在可憐這個丈夫了。

三、有關中國現代文學文獻學的幾個問題

中國現代文學文獻學的建立,在今天的關鍵不是理論討論,而更應是實踐,或者說重視文獻學方法的運用,這是現代文學研究中一個不可缺少的環節。現代文學這一學科的誕生因為與他的研究對象有著很大的同步性,所以在建立之初所做的更多是作品的鑒賞和批評等基礎工作,等到大批文學史的產生,學科研究才有了自覺的追求。如果把文獻學按照傳統的分法分作目錄、版本和校讎三大部分的話,現代文學史料的搜集和目錄的編訂上倒是有不少實績,但是在版本校勘上則與現代文學的其他研究成果遠遠不相稱,可是如果做不好這個基礎中的基礎工作,研究者所依據的文本都存在很多問題,那么諸多研究成果豈不是望風捕影所得?特別是在近年,眾多作家都在出版企圖傳之后世的文集、選集和全集,對于一個作品眾多修改本應該如何處理?特別是那些改動較大或關鍵性情節修改的作品,依據哪個版本來討論得出的結論可能截然不同,韓石山就曾有感一些全集“校勘的功夫下得不夠,先前的錯舛不惟沒有得到校改,反而因名為全集而將其扶正。”

此時,文獻學的方法和規范并非多余。王欣夫先生在《文獻學講義》中曾列舉古書有因一字之誤而關系甚大、失去本意、文義模糊、事態輕重懸殊、謬人他人為父、不解所謂何事等等情況,難道這些情況在現代文學作品中就不會發生嗎?既然作為一個學科,那么在一些研究方法上就應當有很多相通之處,古典文學所遵循的嚴格的文獻學的規范為什么在現代文學研究領域中就可以避而不談呢?失去文獻學基礎至少不能說這種學術研究是嚴謹的、嚴肅的。

一些作家作品集的編輯存在著正反兩方面經驗。目前全集編纂中通行的辦法是以作者修改的定本為底本,如無定本則或依據初刊文,或最后一次印本為底本等等,情況不一。以下兩則出版說明較有典型性:

作者生前出版過的著作,一般保留原有的集名,適當地作了一些調整。為了保存歷史文獻,內容一律不作刪改;為了保存語言資料,當時用語,即使現在看來是不規范的,也不加潤飾。

這次出版,一般根據作者修訂過的最后版本,進行校勘,個別地方在文字上做了訂正。……

所采用的文本,盡量保持原貌。作者生前出版的詩文集,不管有無改動,均采用收入該詩文集中的文本。遇有疑難處,以初刊文本校訂。死后由親友編輯出版的詩文集中所收的文章,不管有無改動,一般不采用,而用作者的初刊文本;若沒有或找不到初刊文本,則采用。有他人補寫的文字,作為附文收入,在題注中說明。

這樣的處理辦法未必不妥,但是在操作中因情況不同操作規則寬嚴不一,甚至有很大的隨意性。比如《巴金全集》基本沒有做過版本校勘,因為作者生前親自參與編輯的,說不定還有文字上的修改,這樣的全集可以看作是作者的定稿本了。《魯迅全集》曾經做過版本的校勘,但校記另出,全集上文字編者徑改,而并無校記,正文后附校記在古典文學研究中是很普遍的事情,在現代經典作家的全集中卻鮮見,典型地說明了觀念在作怪,也就是說現代文學的研究方法自動地與古典文學劃開了距離。

有的全集則是采用有選擇的辦法,選擇改動較大的地方校勘后注出的辦法,如《郭沫若全集》文學編,“收入本編的著作,主要根據作者修訂過的最后版本,其與初版本有較大改動處,有的加注,有的作為附錄。”如《地球,我的母親》和《鳳凰涅槃》等詩作就是采取此法的。《馮至全集》采取的是這種做法:“本卷所收的詩作,都依作者最后的修訂本編入,并據初版本作了校勘,其中有較大改動的,擇要在題注中說明,以供參考。”《茅盾全集》在每卷的說明中,對于曾經收入過一九五八年版《茅盾文集》中的作品,采取的辦法是“現據《茅盾文集》本并參照初版本校注后編入本卷”,但是筆者除了在其第一卷中看到其校注后,在其他各卷卻難得一見,是說了沒做呢,還是初版本的文字與文集本一般無二,真是不得而知。

有相當一部分全集和文集對所收作品根本沒有版本說明,遑論做過版本校勘了,更有甚者編輯全集,不做說明地隨意刪改文章,或做技術性處理,坦誠老實的會在處理之處加注說明,至少加個省略號,而大多則是隨手刪掉人所不知。如《丁玲全集》,“對涉及政治人物和政治事件的若干明顯不妥之處,則作了必要的技術處理。”這是對出版政策和為尊者諱的觀點妥協的結果。有的刪改文章簡直是對文化的犯罪:“據張桂興先生《<老舍全集>補正》所指出,對有的作品的修改幾至面目全非……為去世的作家改文實在不近情理。”

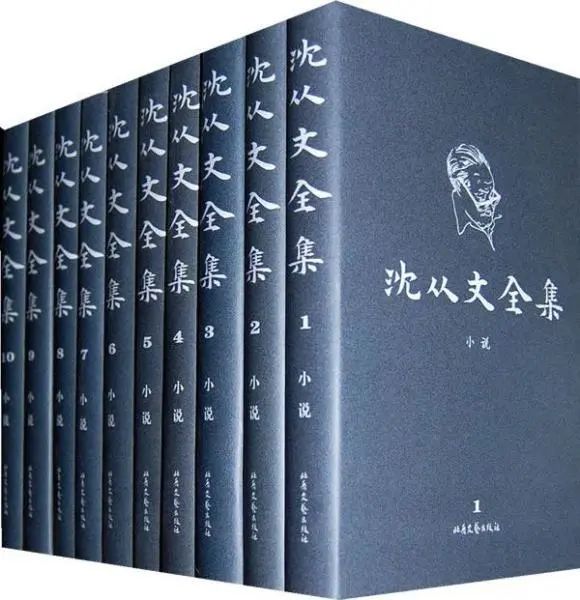

《沈從文全集》(修訂本) 2009年 北岳文藝出版社

在近年出版的全集或文集中,對于版本處理較為嚴謹的有《沈從文全集》,該全集沒有偷懶地以花城版的十二卷本《沈從文文集》作為底本,而是“全集收入的已發表作品、作品集或單行本,均盡可能采用最早發表的文本或初版文本;作者主持增訂過的著作,按增訂版本編入;因故用其他文本,均附說明。”一些重要作品,全集編者還編入了作者自存本的修改或批注。鐘叔河編《周作人文類編》(十卷):“文章均盡可能作了校勘,校記以尾注形式排在各篇后面。據不同版本(包括報紙、期刊)對校所改正的錯字不出校記。無別本可改,及引文一時無從覓得原書,由編者校改之處,則一律注明原刊(原稿)作某某,今改作某某,以明責任。” 現代作家作品集正文后附錄嚴格的校記,這也是難得一見。

在這一過程中,有一個問題也需要恰當處理,那就是作家、研究者和普通讀者之間的不同期待及由此產生的矛盾。作家從對藝術負責的態度出發修改自己的作品,并形成一個改定本,自然希望讀者接受他的修改,而不能容忍藝術粗糙的版本流行。普通的讀者,從文學欣賞的角度出發,自然更喜歡文字和思想較為成熟的版本,而那些充滿著校注的版本在閱讀中反而感到煩瑣。而研究者出于學術規范和研究的需要卻關注不同版本……

作為作家的巴金就不斷地強調:“然而我更希望讀者們看到我自己修改過的新版本。”“我仍然主張著作的版權歸作者所有,他有權改動自己的作品,也有權決定自己作品的重印或者停版。我一直認為修改過的《家》比初版本少一些毛病,……”對這個的問題,比較合理的處理辦法是,通行的單行本按照作家的最后改定本印刷,而印行量不大、重版的機會不多,并且基本上是供專業研究者需要的作品全集則需要有嚴格的版本校勘工作。在一個作品有多種版本的情況下,研究者在對它做出藝術評價的時候,一定要言必有據,甚至僅僅依據一個版本還不足于全面認識作家的創作,還要特別關注版本間的變化情況。

另外一個問題,我們也需要有清醒的認識,那就是對于初版本的膜拜心理。的確,一大批作家在一九四九年后違背藝術規律為趨時而修改自己的作品,所以在論述現代文學版本的時候,論述者未免接受了某種心理暗示,一切以初版本為上,而對于后來的修改不分具體情況一棍子打死。我認為這種先入為主、不問究竟不是學術研究應有的實事求是的態度。現代文學研究亟需如古典文學研究一樣,依據規范建立起嚴格的版本學和校勘學,可是,這并不意味著就要對初版本無端崇拜,否則研究者將淪為文物販子。哪怕是在古典文學的版本中也沒有誰說初版本就是最好的本子,就是善本,而是要以不同的情況而定。

一個嚴肅的作家不會輕易地放棄他的藝術追求,以巴金為例,在編輯十四卷《巴金文集》的時候,他對舊作統改了一遍,這次修改總體上看,是忠實于自己的藝術良心的,是沒有放棄藝術原則的。包括改動較大的《春》、《秋》兩部長篇小說。《寒夜》的修改也是嚴謹而負責任的,這有一九六一年一月十四日給妻子蕭珊的私信可以證明:“《文集》十三卷已改好寄出去了(王樹基也來信催問)。這一卷中《寒夜》改得多些,也花了些功夫。這部小說雖然有不少缺點,但是我頗喜歡它。這次修改,倒想把曾樹生的矛盾的感情和心境寫得明白些。”在新時期,巴金一直在為自己的修改本辯護:他還特意提到了修改本的《寒夜》,他強調說:“不論作為作者,或者作為讀者,我還是要說,我喜歡修改本,它才是我自己的作品。”對比《寒夜》的各個版本,我覺得巴金的話是可信的。姜德明也曾舉例指出再版本、修訂本的價值不容忽視。

我還想提議,在經過一定的時間、一定的鑒別和對比之后,現代作家的作品和作品集也應當形成學術界認可的“善本”機制,以利于學術研究。我看到現在很多現代文學史引用作家作品十分隨意,哪怕不引用初版本,也不應該是粗制濫造的某些選編本,不幸的是,今年這類對版本的不講究的情況在學術界比比皆是。當然,有些事情,需要時間和人們的共同努力,在版本研究中,眾多的充分的個案完成后,在這個基礎上,才能實現這個想法。我們也許還會發現現代文學的版本研究中諸多與古典文學不同的案例和情況,從而建立起屬于中國現代文學自己的文獻學。