那些靠心靈而偉大的人,從不會因為逆境而沉淪。恰恰相反—— 美好的品質常常在逆境中發(fā)光

羅曼·羅蘭說:“我稱為英雄的,并非以思想或強力稱雄的人;而只是靠心靈而偉大的人。沒有偉大的品格,就沒有偉大的人,甚至也沒有偉大的藝術家,偉大的行動者;有的只是些空虛的偶像……”

在人類歷史上,出現過一些不屈從于命運、并有力量戰(zhàn)勝厄運度過黑暗,并從困境中成長的偉大的人,他們無一不具備偉大的精神和偉大的品格。作家茨威格曾對讀者們說:“讀偉人的傳記吧,與勇敢的心靈作伴!”

這些傳記中人的生涯,幾乎都是一種長期的受難。或是悲慘的命運,把他們的靈魂在肉體與精神中磨折,在貧窮與疾病的鐵砧上鍛煉;或是,目擊同胞遭受痛苦,內心為之碎裂,他們永遠過著磨難的日子;他們固然由于毅力而成為偉大,可是也由于災患而成為偉大。所以不幸的人啊!切勿過于怨嘆,人類中最優(yōu)秀的和你們同在。汲取他們的勇氣做我們的養(yǎng)料罷;倘使我們太弱,就把我們的頭枕在他們膝上休息一會罷。他們會安慰我們。在這些神圣的心靈中,有一股清明的力和強烈的慈愛,像激流一般飛涌出來……

越是身處逆境,越是需要精神的支持,比任何時都更需要堅忍、奮斗、敢于挑戰(zhàn)的大勇主義。

——編者

2006年上映的傳記電影《復制貝多芬》講述了這位天才音樂家和樂稿抄寫員之間的故事

在此英勇的隊伍中,我把首席給予堅強與純潔的貝多芬。他在痛苦中間即曾祝望他的榜樣能支持別的受難者,“但愿不幸的人,看到一個與他同樣不幸的遭難者,不顧自然的阻礙,竭盡所能地成為一個不愧為人的人,而能藉以自慰。”經過了多少年超人的斗爭和努力,克服了他的苦難,完成了他所謂“向可憐的人類吹噓勇氣”的大業(yè)之后,這位省里的普羅曼德,回答一個向他提及上帝的朋友時說道:“噢,人啊,你當自助”。

——羅曼·羅蘭

貝多芬一七七〇年十二月十六日生于科隆附近的篷恩,一所破舊屋子的閣樓上。他的父親是一個不聰明而酗酒的男高音歌手。母親是女仆,一個廚子的女兒。由于母親的早逝,父親的無能,他那不幸的童年,很早便擔起了家庭現實的重擔。

盡管他擁有顯露無疑的音樂才華,但令他的生活雪上加霜的是一八一五年秋天起,貝多芬的耳朵完全聾了。關于一八二二年《斐但麗奧》預奏會的經過,有興特勒的一段慘痛的記述可按。“貝多芬要求親自指揮最后一次的預奏……從第一幕的二部唱起,顯而易見他全沒聽見臺上的歌唱。他把樂曲的進行延緩很多;當樂隊跟著他的指揮棒進行時,臺上的歌手自顧自的匆匆向前。結果是全局都紊亂了。樂隊指揮翁洛夫,不說明什么理由,提議休息一會,貝多芬不安起來,他東張西望,想從不同的臉上猜出癥結所在:可大家都默不作聲。他突然用命令的口吻呼喚我。我走近時,他把談話手冊授給我,示意我寫。我便寫:懇求您勿再繼續(xù),等回去再告訴您理由。于是他一躍下臺;對我嚷道:“快走!”他一口氣跑回家里;倒在便榻上,雙手捧著臉;用餐時他一言不發(fā),保持著最深刻的痛苦的表情。晚飯以后,當我想告別時,他留著我,表示不愿獨自在家。等到我們分手的辰光,他要我陪著去看醫(yī)生,以耳科出名的……在我和貝多芬的全部交誼中,沒有一天可和這十一月里致命的一天相比。他心坎里受了傷,至死不曾忘記這可怕的一幕的印象。”

在這悲苦的深淵里,貝多芬卻從事于謳歌歡樂。這是他畢生的計劃。從一七九三年他在篷恩時起就有這個念頭。他一生要歌唱歡樂,把這歌唱作為他某一大作品的結局。頌歌的形式,以及放在哪一部作品里這些問題,他躊躇了一生。我們應當注意《第九交響樂》的原題,并非今日大家所習用的《合唱交響樂》,而是《以歡樂頌歌的合唱為結局的交響樂》。

這個不幸的人長時間受著憂患磨折,卻永遠想謳歌“歡樂”之美;年復一年,他延宕著這樁事業(yè),直到生命的最后一日他才完成了心愿。

他的巨著終于戰(zhàn)勝了庸俗。維也納輕浮的風氣,被他震撼了,要知道維也納當時是完全在羅西尼與意大利歌劇的勢力之下的。一八二四年五月七日,貝多芬在維也納舉行了《D調彌撒祭樂》和《第九交響樂》的第一次演奏會,獲得空前的成功。當貝多芬出場時,受到群眾五次鼓掌的歡迎,在此講究禮節(jié)的國家,對皇族的出場,習慣也只用三次的鼓掌禮。因此警察不得不出面干涉。交響樂引起了狂熱的騷動,許多人哭起來。

貝多芬在終場后感動得暈了過去;大家把他抬到興特勒家,他朦朦朧朧地和衣睡著,不飲不食,直到次日早上。可是勝利是暫時的,對貝多芬毫無盈利。音樂會不曾給他掙什么錢。物質生活的窘迫依然如故。他貧病交迫,孤獨無依,可是他戰(zhàn)勝了——戰(zhàn)勝了人類的平庸,戰(zhàn)勝了他自己的命運,戰(zhàn)勝了他的痛苦。

因此可以說他已達到了終身向往的目標。他已抓住了歡樂,盡管他還得不時墮入往昔的愴痛里去。《第九交響樂》的勝利,似乎在貝多芬心中留下它光榮的標記。以至于史比勒醫(yī)生于一八二六年看見他,說他氣色變得快樂而旺盛了。

然而,死仍悄然而至。一八二六年十一月終,貝多芬躺在彌留的床上,經過了三次手術以后,他在大風雨中,大風雪中,一聲響雷中,咽了最后一口氣。

親愛的貝多芬!多少人已頌贊過他藝術上的偉大。但他遠不止是音樂家中的第一人,而是近代藝術底最英勇的力。對于一般受苦而奮斗的人,他是最大而最好的朋友。當我們對著世界的劫難感到憂傷時,他會到我們身旁來,安慰那哭泣的人。當我們斗爭到疲憊的辰光,到他意志與信仰的海洋中浸潤一下,將獲得無可言喻的裨益。他分贈我們的是一股勇氣,一種奮斗的歡樂,一種感到與神同在的醉意……貝多芬的密友興特勒曾說:“他抓住了大自然的精神。”——沒錯:貝多芬是自然界底一股力,一種原始的力和大自然其余的部分接戰(zhàn)之下,便產生了荷馬史詩般的壯觀。

他的一生是個不幸的人,貧窮,殘廢,孤獨,由痛苦造成的人,世界不給他歡樂,他卻創(chuàng)造了歡樂來給予世界!

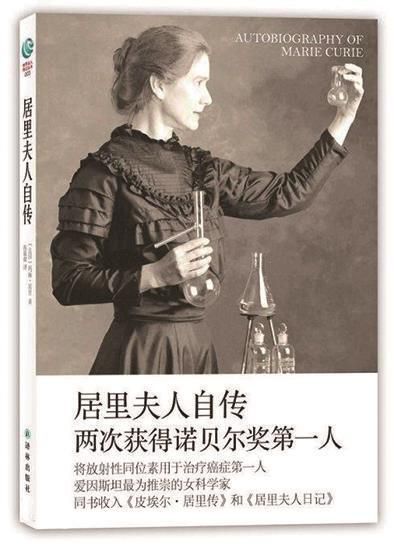

《居里夫人自傳》 瑪麗·居里 著 陳筱卿 譯 譯林出版社

我們自動放棄從發(fā)現中所應得的利益,也就等于是放棄了大量財富,但我們并沒有考慮這些,倒是一些朋友好心好意地提醒我們說:“如果你們保留本該屬于你們的權益的話,早就有足夠的財力創(chuàng)建一座設備精良而齊全的鐳研所了,就不會像現在這樣舉步維艱。”此話不假,但我仍然堅信皮埃爾與我的行為和決定是完全正確的。

——瑪麗·居里

一九一四年暑假期間,兩個女兒由她們的家庭教師領著,在我之前先離開了巴黎,在布列塔尼海濱度假屋住下了。但壞消息不斷傳來,不久,德國對法國宣戰(zhàn)了。

接下來的歷史性事件是大家都知道的。比利時被德國的鐵蹄蹂躪了。隨即,德軍進入烏瓦茲峽谷,直逼巴黎。以防萬一,我想方設法把我的實驗室所貯存的鐳存放到安全的地方去。在返回巴黎時,馬恩河戰(zhàn)役已經打響。在這次大的戰(zhàn)役期間,我和巴黎居民一樣,時而為勝利在望而歡欣鼓舞,時而又覺得失敗在即而憂愁沮喪。我的兩個女兒也毅然決然地回到我的身邊。

國家處于危難之中,每個人都應盡可能地為自己的國家分憂解難。我也按照自己的專長,想方設法盡力地為國家貢獻自己的力量。人人皆知,X射線對內科和外科醫(yī)生檢查病情有極大的幫助。尤其是在戰(zhàn)爭期間,可以用它來檢查、確定彈片嵌入體內的確切部位,便于醫(yī)生開刀取出來。它還可以顯示出骨骼和體內器官損傷的情況,戰(zhàn)爭期間,這種設備挽救了無數傷員的生命,縮短了他們的康復時間,同時也使得不少人減輕了痛苦以及免于落下終身殘疾。但戰(zhàn)爭開始時,軍隊中所有的醫(yī)療部門都沒有X射線治療設備,也沒有這方面的技師。

我把各實驗室和貯藏室所有的X射線設備集中起來,于一九一四年八九月間建起了幾個X射線醫(yī)療站,由我訓練過的志愿者操作它們。在馬恩河戰(zhàn)役中,這幾個醫(yī)療站起了很大的作用。后來,在紅十字會的協助下,我設計并裝備了一輛流動X光透視車,是用一輛普通的敞篷車改裝的,把一臺設備齊全的X光設備和一臺發(fā)電機固定在車廂里,利用汽車的發(fā)動機帶動這臺發(fā)電機發(fā)電,以供應X光設備所需要的電力。這輛流動車到處都可以去,只要哪家醫(yī)院需要,流動車立即就會趕到。尤其對于急診的傷病員,這種流動醫(yī)療車的作用更大。

每當救護站的醫(yī)生請求我予以幫助時,我便親自駕駛它前去支援。戰(zhàn)區(qū)救護站的人多半不會使用X光設備,我不得不挑選一些合適的人給予詳細的講解。開車前往各個救護站,一路上會遇到各種各樣意想不到的困難。比如,替車子找一個安全的地方停放,替助手們解決吃住的問題,有時還得替車子找各種零配件等等。由于人手很缺,通常情況下我都親自駕車。人雖累一些,但可迅速趕到目的地,如交由衛(wèi)生部門去處置,必然會耽擱時間。

最讓我們感動的是,傷員們在我們給他們治療時所表現出來的那種強忍著痛苦不哼一聲的堅毅精神。幾年中,我所見到的那些可怖場面無論哪一次都足以讓人憎惡戰(zhàn)爭。戰(zhàn)爭期間的這番經歷使我對這門醫(yī)療檢查的新技術積累了豐富的知識與經驗。我覺得應該把這些知識與大家分享,所以我便寫了一本小冊子——《放射學與戰(zhàn)爭》。

一九一八年秋,經各方為恢復和平而奔走之后,各國終于簽訂了停戰(zhàn)協定。然而,戰(zhàn)爭所帶來的種種嚴重破壞,人們仍舊生活在水深火熱之中。職員們和學生們在戰(zhàn)后陸續(xù)復員,我的實驗室工作也逐步走上正軌,但因國家財政困難,想要尋求理想的發(fā)展并非易事。幸運的是,一九二一年,我得到了一個彌足珍貴的幫助。W.B.梅樂內夫人在美國發(fā)動全國婦女捐款,成立 “瑪麗·居里基金會”,她們把捐的錢用來買了一克鐳送給我作為科學研究之用。梅樂內夫人還邀請我和兩個女兒前往美國游覽,親自去接受這個禮物和證書,并且邀請美國總統(tǒng)在白宮親手把禮物與證書交給我。

……

話雖如此,要完成預期的重大目標,經濟方面的問題依然在困擾著我們。在這種種困難面前,我就想到一個根本的問題:一個科學家對科學發(fā)現應該采取什么樣的態(tài)度。

皮埃爾和我,都一向是拒絕從自己的科學發(fā)現中獲取任何物質利益的。因此,我們毫無保留地把提取鐳的方法立即公之于眾。我們沒申請專利,也沒向利用它來牟利的企業(yè)家提出過任何權益方面的要求。正是由我們迅速而詳盡地公布了鐳復雜而精細的提煉方法,鐳工業(yè)才得以迅速地發(fā)展起來。我們自動放棄從發(fā)現中所應得的利益,也就等于是放棄了大量財富,但我們并沒有考慮這些,倒是一些朋友好心好意地提醒我們說:“如果你們保留本該屬于你們的權益的話,早就有足夠的財力創(chuàng)建一座設備精良而齊全的鐳研所了,就不會像現在這樣舉步維艱。”此話不假,但我仍然堅信皮埃爾與我的行為和決定是完全正確的。

無疑,人類需要注重自己實利的人,他們拼命工作、謀求自身利益的同時,也與人類的普遍利益并行不悖。但人類畢竟也不可缺少具有理想主義信念的人,我覺得一個完善的社會應為理想主義者的研究經費和個人生活提供必要的保證,讓他們無牽無掛地潛心于自己的科學研究事業(yè)。

(本版內容由本報記者陳熙涵摘編整理自《名人傳·貝多芬傳》《居里夫人自傳》等)

汲取他們的勇氣做養(yǎng)料吧!

如果奇跡就是超乎尋常,那么它常常是在對逆境的征服中顯現的。塞內加爾還說過一句更為深刻的格言:“真正的偉大,在于以脆弱的凡人之軀而具有神性的不可戰(zhàn)勝。”人的美德猶如檀木,只有在激烈的火焰中才會散發(fā)最濃郁的芳香。惡劣的品質經常會毫無節(jié)制地顯露無疑,而美好的品質常常在逆境中熠熠發(fā)光。

——培根論逆境

一個人可以被毀滅,但不能被打敗。

正像老人每天走向大海一樣,很多人每天也走向與他們的限度斗爭的戰(zhàn)場,仿佛他們要與命運一比高低似的。他們是人中的強者。

生活總是讓我們遍體鱗傷,但到后來,那些受傷的地方一定會變成我們最強壯的地方。

人類本身也有自己的限度,但是當人們一再把手伸到限度之外,這個限度就一天一天地擴大了。人類在與限度的斗爭中成長。他們把飛船送上太空,他們也用簡陋的漁具在加勒比海捕捉巨大的馬林魚。這些事情是同樣偉大的。做這樣不可思議的事情的人都是英雄。而那些永遠不肯或不能越出自己限度的人是平庸的人。

勇氣便是在壓力之下展現出的優(yōu)雅。

——海明威《老人與海》

不經過戰(zhàn)斗的舍棄是虛偽的,不經劫難磨煉的超脫是輕佻的,逃避現實的明哲是卑怯的;中庸,茍且,小智小慧,是我們的致命傷:這是我十五年來與日俱增的信念。而這一切都由于貝多芬的啟示。

——傅雷論貝多芬