薩特:一個作家必須是一個哲學家

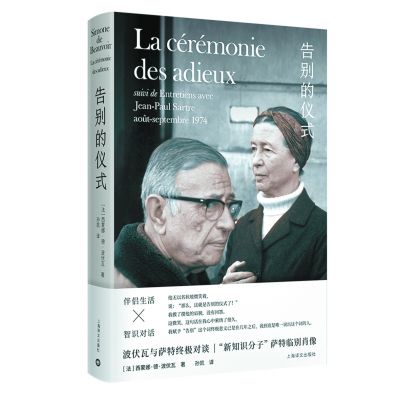

《告別的儀式》 [法]西蒙娜·德·波伏瓦 著 上海譯文出版社

告別也是為了下次重逢。不是所有人都能在晚年“緩慢地告別”。一是有太多的“人生未竟”,一是未必每個人都有想要告別之人。從這個角度看,薩特是幸運的,他有忠實的記錄者、追隨者和相伴者,那就是波伏瓦。他屬于那個時代,其精神遺產又屬于我們及未來。《告別的儀式》是波伏瓦對薩特的回憶之書。她靠日記、訪談和口述,勾勒復現薩特最后一段時光。回望總帶有憂傷,薩特垂垂老矣,飽受眼疾折磨,而自述又像說起別人之事。波伏瓦則如一個靈魂向導,她那種“誘引提問”,讓我們深入薩特最隱秘的精神“褶皺”。那一刻,我們與薩特相逢。

相比書中關于薩特私生活的暴露、政治觀念的梳理,我更在意薩特對文學寫作的評述。因為私生活就像“秋褲”,不能“外穿”進入公眾視野。政治觀念又早已屬于過去。只有文字和思想,超越私情和歷史。薩特想同時成為斯賓諾莎和司湯達,就是一種隱喻:既是哲學家又是作家。早年他并未打算寫《存在與虛無》《辯證理性批判》那樣的東西,他想寫的只是《真理的傳說》《惡心》這樣的小說。“我獲取的真理會在我的小說里得到表達。”那么,文學和哲學是如何同時灌注在薩特腦袋里的?波伏瓦一直好奇他思維的起點,觀念的邏輯。

薩特自言:“一個作家必須是一個哲學家。”他的寫作,完全基于展示世界,揭示世間真理的唯一標準。文學創作是他習得真理的路徑。這讓年少的薩特就曉得文學的疆域,該寫什么。“我也認為文學是為了寫私人的事情。”但那個時代,展現個人的文學是不受器重的,社會對私人書寫抱有偏見。薩特對普魯斯特情有獨鐘,從側面反駁了這種認知。私人性也可展示一個世界,“不是那些人人可見之物,而是那些我見而未識、卻能揭示這個世界的東西。”

薩特把文學和“真理”視為同一,讓人不免困惑不安。他的腦子里裝滿了理念、理論和視角,在哲學班時代就發明了一大堆“觀念”。而文學成了他用來裝盛理論的“杯具”。他把文學當成畢生事業,并不是想講什么故事,也不在乎什么美感。“作為一部作品的內在品質,美是我完全不在乎的事情之一。我毫不關心美麗與否。我的書能帶來最大數量的新知識,這才是特別重要的事情。”我們可能有八百種理由反對這種描述,它讓文學成了求知工具,成了哲學附庸,藝術的審美本質反而可有可無。但反對是無效的,因為薩特有種迷之自信,一種自我肯定的天才觀。

“寫作行為本身就能證明我是天才。”“寫作,就意味著寫完美的東西。只有以完美為目的才會讓人產生寫作的愿望。”照這個邏輯,薩特認為寫完美東西的他,就是天才。因此,在《詞語》中,他闡釋了天賦之職——自己為文學而生。這一切源于對語言的信任。在他看來,遣詞造句,能通往真理,掌握事物。重組詞匯,就是想象創造一個世界,是揭示世界的一種“魔法”。顯然,他把世界的秩序理解成了“文法”,語言賦予了世界意義。

于是,文學和哲學,在薩特那兒就匯成了同一條河。我很驚異在那個時代,哲學正經歷深刻的語言學轉向,大批哲學家都對語言抱有懷疑悲觀的態度。薩特這種樂觀,看上去那么刺眼,有點兒不合時宜。然而,他也看重文學的一個重要面貌——“偶然性”。換言之,薩特其實也沒敢把小說徹底變成哲學輸出。他有對“偶然性”的迷戀,這本身就是一種詩性。它試圖跳脫哲學“決定論”“辯證法”的必然。波伏瓦的話佐證了這一點:“我記得我們初見面時,您對我說,您想把它寫成類似于天命之于希臘人的東西。您希望它成為世界的核心維度之一。”

從薩特的閱讀偏好也能看出,他總是對游俠、探險小說癡迷不已。也許正是傳奇性的偶然,讓薩特對文學產生了原初興趣。他偏好康拉德和司湯達,因為前者有探游元素,后者有英雄主義。后來閱讀雨果、法朗士,以及《包法利夫人》,又讓他感到應該過渡到“現實主義”。“也就是講那些我能見到的人的故事。不過,故事里還是得有扣人心弦的東西。”

扣人心弦,最終演變成他寫作的“理念”,如不朽、永恒、絕對。“哲學第二位,文學第一位。我要實現文學上的不朽,哲學是必由之路。”在他看來,哲學與文學的關系,其實是所屬時空不同,絕對與相對的分別。哲學思考超越時間的現實,“它所議之物遠遠超過我們今天的個人視角”;文學則相反,“它盤點的是當下的世界,即我們通過閱讀、討論、情感和旅行所了解到的世界。”

《告別的儀式》的動人之處,想必是“儀式”二字,背后透露著鄭重忠實、留聲造影的“不朽愿望”。可以說,倘若缺少愛意深情,波伏瓦不可能寫就此作。“這是我的第一本——也許是唯一的一本——您不會在交付印刷前讀到的書。整本書都是為您寫的,卻和您無關。”“我也談一點兒自己,因為證人就是證詞的一部分,不過,我還是盡可能少地談自己。”顯然,波伏瓦把薩特當成了主題,封存在作品中,以此獲得永恒。