阿摩司·奧茲《詠嘆生死》:把讀者請進廚房

一 奧茲其人

阿摩司·奧茲應該說是時至目前中國學術界、創作界和新聞界最為熟悉的以色列希伯來語作家。奧茲在1939年生于耶路撒冷,父母分別來自前蘇聯的敖德薩(而今屬于烏克蘭)和波蘭的羅夫諾,因此他自幼受家庭影響,接受了大量歐洲文化和希伯來傳統文化的熏陶,而后又接受了以色列本土文化的教育,文化底蘊深厚。奧茲十二歲那年,母親因對現實生活極度失望,自殺身亡,對奧茲的心靈產生了極度震撼,也對他整個人生和創作均產生了不可估量的影響。十四歲那年,奧茲反叛家庭,到胡爾達基布茲(即以色列頗有原始共產主義色彩的集體農莊)居住并務農,后來受基布茲派遣,到耶路撒冷希伯來大學攻讀哲學與文學,獲得學士學位,爾后回到基布茲任教,并開始文學創作生涯。

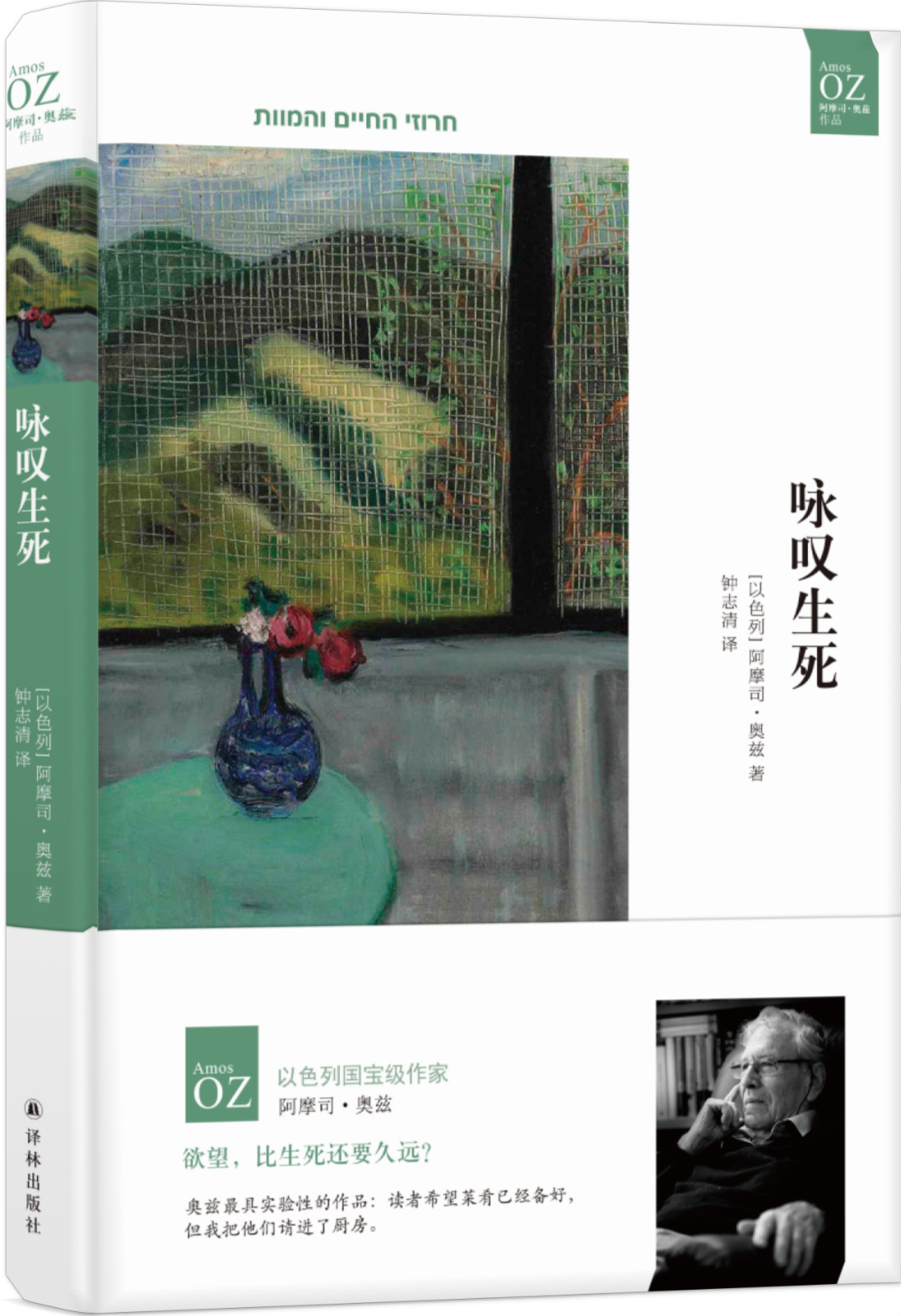

自20世紀60年代以來,奧茲發表了《何去何從》(1966)、《我的米海爾》(1968)、《黑匣子》(1987)、《了解女人》(1989)、《莫稱之為夜晚》(1994)、《愛與黑暗的故事》(2002)、《詠嘆生死》(2007)、《背叛者》(2014)等十余部長篇小說,《胡狼嗥叫的地方》(1965)、《鄉村生活圖景》(2009)、《朋友之間》等數部短篇小說集,《在以色列國土上》(1983)、《以色列、巴勒斯坦與和平》(1994)等多部政論、隨筆集、兒童文學作品以及詩體小說《一樣的海》(1998)。他的作品被翻譯成四十多種文字,曾獲多種文學獎,包括法國“費米娜獎”、德國“歌德文化獎”、“以色列國家文學獎”、西語世界最有影響的“阿斯圖里亞斯親王獎”,并多次被提名角逐諾貝爾文學獎。2018年12月28日,奧茲因病去世,終年79歲。噩耗傳來,世界各地以各種方式哀悼與紀念這位偉大的希伯來語作家,富有全球視野的思想家。

二 閱讀《詠嘆生死》

如果說在過去五十多年的創作生涯中,奧茲一直追尋文學技巧與文學類型的實踐與更新,那么發表于2007年的中長篇小說《詠嘆生死》則是其進行創新嘗試的一個例證。

這篇在希伯來文首版問世時只有一百零二頁的小說不同于奧茲以往的任何作品。它不再以人物或情節為中心,不再將焦點置于家庭、社會與歷史;而是將關注點轉向人的內心世界,具體地說,轉向作家的內在的或者想象中的世界,借披露動態中的想象世界來猜測“他者”的生活,展示創作的過程。

小說的背景不再是奧茲經常選取的耶路撒冷古城或者是風格獨特的基布茲集體農莊,而是20世紀80年代的特拉維夫。主人公是一位四十多歲、功成名就的“作家”,奧茲沒有交代這位“作家”的真實姓名,在希伯來文中只稱其為“Ha-mehabber”。“mehabber”在希伯來文中意為“著作者”或“作家”,“Ha”的用法類似英文中的定冠詞“the”,用在名詞前表示特定的人或事物。英文將其翻譯成“the Author”。熟悉奧茲的讀者不免掐算,該“作家”與出生于1939年的奧茲在當時年齡相仿,而以無名氏作家為主要描寫對象的作品多帶有自傳性。對此,英國作家亞當·馬爾斯—瓊斯曾經在《觀察家報》的一篇書評中提出異議。而在筆者看來,對于一向喜歡把自己的人生經歷與體驗融入創作中的奧茲來說,雖然在《詠嘆生死》中仍然流露出自己的人生與思想軌跡,但《詠嘆生死》顯然不同于《愛與黑暗的故事》,并非一部自傳體小說。

小說集中描寫不知名“作家”一天之中八小時的經歷與想象。時值特拉維夫一個悶熱而令人焦躁的夏季傍晚,即將前去好書俱樂部與讀者見面的“作家”,坐在一家咖啡館里設計各種各樣讀者可能提出的問題:

你為什么寫作?你為什么采用這種方式寫作?你是否有意對你的讀者施加影響?如果有,你以什么方式影響他們?你的故事起到什么作用?你是不斷地涂抹修改,還是一下子寫出頭腦中之所想?怎樣才能成為名作家,成名對你的家庭有什么作用?你為什么幾乎只描述事情的負面?你怎樣看待其他作家,誰對你有影響,誰令你無法忍受?順便說一句,你如何界定自己?你怎樣對攻擊你的人予以回應,你對此有何感受?他們怎樣攻擊你?你是用筆寫作,還是用計算機寫作?你每本書掙多少錢?你的故事是取材于想象,還是直接取材于生活?你前妻怎樣看待你作品中的女性人物?你為什么離開你的第一任妻子,還有第二任妻子?你是在固定的時間里寫作,還是等繆斯女神光顧時寫作?等等。

這些是創作中的基本問題,也是以色列作家在觀眾面前經常會被追問的問題,也許還是所有作家在觀眾面前會被問及的問題。回答的方式多種多樣,從中既蘊藉著作家的人生與創作體驗,也透露出作家本人的修養、智慧與才華。但是,我們的主人公尚未就這些問題準備好巧妙或者閃爍其詞的答案時,注意力就被一位身穿短裙、乳峰高聳的年輕侍者吸引過去,于是情不自禁地把她當成自己筆下的人物,將她命名為莉吉,編織起她在少女時期的故事,以及她與一家著名足球隊的替補守門員查理和水上選美比賽亞軍露茜之間的三角戀情。隨即又編織起鄰桌兩個五十多歲中年男子的故事,以及從這兩位中年男子口中聽來的一位靠買彩票而發跡、而今卻身患癌癥的商人歐法迪亞·哈扎姆的故事。

作家身為“扒手”竊取周圍人生活細節將其作為作品素材,曾經以片段形式見于奧茲的自傳體長篇小說《愛與黑暗的故事》。據奧茲描寫,年幼的他跟隨父母到耶路撒冷那幾家頗具歐式風格的咖啡館里喝咖啡,父母與一些名人雅士無休無止地談論政治、歷史、哲學和文學,談論教授之間的權力斗爭以及編輯、出版商內部的錯綜復雜時,他就學會做“小間諜”,能從咖啡館里的陌生人的衣著和手勢上,從他們看的報紙或是點的飲料上,猜出他們是誰,他們是哪里人,他們是干什么的,他們來這里之前干了什么,之后他們會到哪里去。根據某種不確定的表面跡象,為他們編織出錯綜復雜但激動人心的生活。這種構思方式,我們可以借用《紐約時報書評》上一篇關于《詠嘆生死》的書評中的術語“想象他者”來加以命名,它再度成為《詠嘆生死》中布局謀篇的主要技巧。也可以說,寫作,對于奧茲來說,是一種觸摸他人而自己又不被他人觸摸的方式。他把大量的講故事的才能運用在構筑小說主人公對周圍人的想象上。這種手法可以讓讀者了解作家的創作過程,又能讓讀者參與到創作過程之中。用奧茲的話說,讀者希望菜肴已經備好,但實際上是我把他們請進了廚房。

小說主人公——“作家”從咖啡館來到文化活動中心,當一位文學評論家尖聲尖氣地就“作家”近作與各種不同的當代及前輩作家的作品進行比較,找出相似性、尋找相互間的影響、確定產生靈感的淵源、展示內在的肌理、進行各種橫向與縱向的比較、強調讓人意想不到的聯系并深入故事的最深層時,“作家”則在凝視他的觀眾,從這兒竊取一副苦澀的表情,又從那兒竊取一副猥褻的表情。他把一個大約十六歲的憂郁男孩命名為尤瓦爾·大汗,將一個貌似有文化的婦女命名為米麗亞姆·奈霍萊特,在她與男孩之間建立了一種脆弱的聯系。“作家”任思緒信馬由韁:也許采用第一人稱,以某位鄰居,比如說耶魯哈姆·施德瑪提的視角來講述這個故事頗有味道,耶魯哈姆·施德瑪提便是那個邀請他前來做講座的矮胖的文化管理員;也許能夠從文學評論家(他現在正在闡述在創作中轉換視角的悖論)那里拿來一兩個特征放到經驗豐富的文化管理員身上。大廳后排的一個六十多歲、消瘦干癟的男人因為竊笑,便被他想象為丟了工作,與半身不遂的年邁母親擠在一張床墊上。而輪到自己發言時,“作家”時而顯得興致極好,用自己也難辨真偽的話語,用不止用過一次的答案回答觀眾問題;時而擺出孤獨、憂傷、又具有文化敏感性的一副表情,堆積著一個又一個謊言……

小說的主要故事之一是“作家”與在讀者見面會上認識的女朗誦者羅海爾·萊茲尼克的短暫交往。羅海爾·萊茲尼克是一位三十五歲的單身女子,羞怯而靦腆。在中年“作家”眼中,羅海爾近乎漂亮,但并不吸引人。作家則酷似獵艷老手,主動提出送羅海爾回家,伺機接近她,引誘她。羅海爾恐慌、尷尬到了極點,像“一只走投無路的松鼠”。但在惶恐中又隱含著期待。“作家”先是克制自己離開了羅海爾的公寓,在街上游蕩,而后又返回到她的住處。“作家”與羅海爾之間的一夜情亦真亦幻,基本上是源自“作家”的想象。但卻是奧茲所有小說中最細致綿長的性場景描寫。“作家”與羅海爾在身體接觸過程中的細微感受:尷尬、恐懼、欲望、驕傲、滿足、失敗……從無愛到無欲,也許是對人類生存境況的一種隱喻,喻示著人在最基本交往過程中的不安全感。現實與想象之間的界限逐漸模糊。與奧茲的其他作品相比,《詠嘆生死》更具有心理現實主義小說的特征,也有人將其稱作后現代主義小說。它雖然不如《愛與黑暗的故事》那么厚重,但是批評家們一致認為,《詠嘆生死》不愧出自大家之手,讓人身不由己地沉浸在閱讀過程之中。有時讓人津津樂道,有時又不免由書中人物的遭際反觀自身,對生與死這類帶有永恒色彩的問題生發感悟。

小說的希伯來文標題取自希伯來語詩人茨法尼亞·貝特—哈拉哈米的同名作品。而詩人在《詠嘆生死》中寫下的“沒有新郎就沒有新娘”的詩句在作品中數次被引用,成為跳動著的隱喻,概括出生存本身帶有辯證色彩的二元組合:生死相依、陰陽相濟、有無相生。實際上,貝特—哈拉哈米是一個虛構的人物,他的韻文出自奧茲之手,在相當程度上歌詠的是奧茲之志。奧茲曾對筆者談起,他借用“詠嘆生死”這個題目是想展示大千世界中的生活瑣事與情感,而作品中所描寫的一切均與生死相關,可說是吟詠出小說的希伯來文題目中所明示的“生死之韻”(或“生死之歌”,Harozei Hahaim veHamavet)。

書中的二十幾個人物,基本是在艱難世事中求生的普通人。他們的歡樂與痛苦,憂郁與苦悶,思索與彷徨,愛與欲,生與死,構成生死之歌中的一個個音符。諸多人物的一世人生,猶如花開花落,云卷云舒,晝夜交替,四季更迭,蘊涵著世間萬物由盛及衰、草木從榮到枯的規律。人生悠忽兮如白駒之過隙,輝煌與歡樂總是過眼煙云,情緣與偶遇難免轉瞬即逝。當主人公年幼時,詩人貝特—哈拉哈米的詩歌曾經在各種儀式、各種慶祝活動或公眾集會上被引用,被歌唱,可是如今他的聲名已經被人們遺忘,他詩歌的詞語和旋律也幾乎被遺忘,人們甚至長時間不知道他的生與死,直到作品末尾才交代他在睡覺時死于心力衰竭。在他筆下,物體與愛情,衣裝與思想,家園與情感,一切變得破敗與乏味,最后歸于塵土。商人歐法迪亞 · 哈扎姆曾擁有藍旗亞轎車,喜歡和金發碧眼的俄羅斯姑娘在城里兜風,或到土耳其賭場消遣,經常前呼后擁,風光無限,而今身患癌癥躺在重癥監護室,氣息奄奄,昔日朋友不知去向,甚至無人來清理他的尿液管袋。文化管理員耶魯哈姆·施德瑪提雖然積極樂觀,一臉陽光,但病魔纏身。莉吉與查理、查理與露茜雖然成就了露水姻緣,但最終分離。羅海爾與“作家”雖然擁有一席之歡,但永遠不會有結果。數次丟掉飯碗的阿諾德·巴托克一邊照顧年逾八旬、癱瘓在床的老母,一邊探討永生問題。結果發現:

成雙成對來到世上的并非生與死,而是性欲與死亡。由于死出現在生之后,比生晚出現千萬年,很有可能希望死有朝一日將會消失,生則不會再消失。因此永生便在邏輯上具有了可能性。我們只需想辦法消滅性欲,便可以具有從世上消除痛苦,消除死亡之必然。

阿諾德在對永生問題進行探討時,得出的顯然是形而上的結論。而書中人物的生與死,沿襲的則是所謂“生之來不能卻,其去不能止”的自然之道。也許后者,正是奧茲本人對“生死之韻”的詠嘆。

感謝阿摩司·奧茲教授生前在我翻譯此書時一如既往的幫助,尤其是在翻譯書名與某些詩句時給予的悉心指點。感謝譯林出版社的諸多朋友多年來堅持不懈地出版奧茲作品的中文譯本。茲以此文,權當對奧茲教授的薄奠。

鐘志清 2019年6月于北京

本文是《詠嘆生死》的譯后記,題目為編者所加