艾略特:完美詩人的不完美人生

艾略特構想一種時時刻刻燃燒的完美人生,卻坦承那樣的人生無法為他自己所擁有。但正是他的缺陷與疑慮,讓過著不完美人生的我們找到共鳴。

跋涉在善惡之間

知名傳記作家林德爾·戈登的代表作《T.S.艾略特傳:不完美的一生》,是她早前兩卷本傳記《早年艾略特》和《艾略特的新生》的“合體”,但在它們的基礎上,戈登加入了大量的新材料,重寫和改動的規模早已超越修訂的概念。

艾略特,英國詩人、劇作家和文學批評家,詩歌現代派運動領袖,1888年9月26日出生于美國密蘇里州的圣路易斯。這是一個純粹的英格蘭家庭,其祖上是英國東科克地方的鞋匠,1670年移居波士頓后,依然保持著新英格蘭加爾文教派的傳統。這些形成了艾略特最初的文化背景。

18歲的時候,艾略特進入哈佛大學攻讀現代語言和比較文學,接觸梵文和東方文化,對黑格爾派的哲學家尤感興趣,也受到法國象征主義文學的影響。4年后,他到巴黎大學去聽哲學和文學課,并充分領略了巴黎這個浪漫之都的文化魅力。他于1911年又回到哈佛學習印度哲學和梵文;1914年,獲得獎學金,進入德國馬爾堡大學學習。歐戰爆發后,他又進入了英國牛津大學。就在此時,艾略特認識了旅居倫敦的美國意象派詩人龐德,在龐德的鼓舞下,他于1917年出版了早年詩作的結集《普魯弗洛克及其他的考察》,這部詩集既植根于傳統,又極富現代意識,并以現代的藝術手法展示了對現代文明的思索。這部作品的出版為艾略特打開了通向現代詩歌藝術高峰的大門。

但為艾略特贏得國際聲譽的是發表于1922年的《荒原》,這部詩作被評論界視為20世紀最有影響力的作品,是英美現代詩歌的里程碑。1927年,艾略特加入英國國籍。1943年結集出版的《四個四重奏》,則更使他到達了文學的巔峰——獲得了1948年的諾貝爾文學獎。晚年艾略特致力于詩劇創作,1965年在倫敦逝世。

這樣“完美”的人生,卻為何被稱為“不完美的一生”?

其實艾略特的一生,完美詮釋了一個寫出一流作品的人是如何度過三流人生的。事實上,艾略特的人生充滿了足以構成三流人生的各種失敗:

1915年初,在一個同學的介紹下,艾略特認識了舞蹈家薇薇安,他被迷住了,兩人于當年6月結婚。當艾略特的父母知道了薇薇安的一長串感情史及精神病史后,深為這場婚姻的前景擔憂。果然,婚后的艾略特夫婦,開始了長達近20年的相互折磨。1933年,身心疲憊的艾略特與妻子正式分居。

但分居帶有強行性質,進行得很不體面。為躲避妻子的追蹤,艾略特東躲西藏,甚至一度居住在幾人共用一個窄小衛生間的地方。將近50歲時,艾略特與癱瘓的批評家約翰·海沃德同住,每周推著海沃德出去散步,但大部分時間離群索居,把自己關在公寓背陰的小房間里,窗子望出去是毫無詩意的通風井。婚姻不幸,顛沛流離,成年后的艾略特極少嘗到家的溫馨。與薇薇安分開后,他先后走近艾米莉·黑爾與瑪麗·特里維廉,但他最終的遲疑與逃避,讓兩個女人的心都碎了。

如果換做普通人,也許人生不至如此痛苦,但艾略特對擁有完美心靈的渴望比我們大多數人來得迫切,因此也對自己人生的不完美更為敏感。他跋涉在善與惡之間廣闊的灰暗地域,至少有一瞬在求生與害人之間進退兩難。

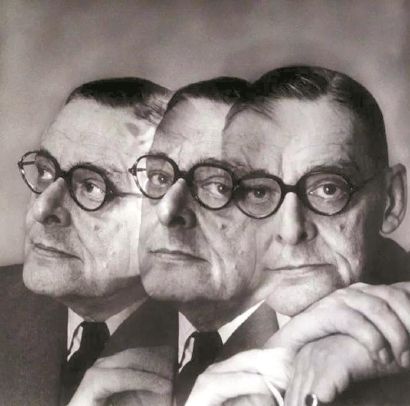

總之,艾略特的成就讓人羨慕,但他的人生,相信沒有人愿意與之交換。曾經展出過兩幅艾略特的油畫肖像作品:一幅為帕特里克·赫倫所作,一幅為菲利普·加斯頓所作。兩幅作品都是表現主義風格,前者表現了一個愁苦的艾略特,整幅畫的主色調為灰色;后者表現了一個因絕望而歇斯底里的艾略特,畫面中紅色的皺紋和充血的眼睛引人注目,艾略特的嘴角卻又露出一絲詭異微笑。

這兩幅作品,真實呈現了艾略特的一生,戈登所做的,其實和兩位畫家大同小異,只不

過,她用的是文字,而呈現的內容復雜許多。

與詞語和意義的扭斗

畫家畫筆下的艾略特,有艾略特的客觀形象為基礎;作家筆下的艾略特,會是真實的艾略特嗎?或者說,依賴大量材料去解讀文本、去拼接傳主的人生,尤其是試圖走入其精神世界的實踐是可信賴的嗎?

這個針對傳記寫作的發問,其實并不新鮮。1951年,牛津大學文學評論季刊《批評》創刊,創刊號刊登了約翰·彼得的《〈荒原〉新解》,由此引發一樁公案。

1910年,不到22歲的艾略特曾在巴黎左岸一處療養院里,與小他兩歲的年輕人讓-于勒·韋爾德納結下親密友誼,這個寫詩的醫學生后來死于一戰。韋爾德納存世的照片很少,但他常常出現在艾略特的文字中。1934年,艾略特悵然追憶這位已經“和加里波利的泥土混成一處”的朋友:日暮時分,韋爾德納穿過盧森堡花園,手揮一束丁香向他走來。艾略特的第一本詩集也題獻給了韋爾德納,并附上了但丁《煉獄篇》第21章末尾處鬼魂斯塔提烏斯對維吉爾說的話:“現在你可以明白我心中對你燃起的愛是多么強烈,我忘了我們的形體是空虛的,把幽魂當作固體的東西看待了。”

在約翰·彼得這篇對《荒原》的傳記式解讀中,暗示艾略特與韋爾德納之間的關系可能超越了友誼的邊界。艾略特馬上給編輯部及作者發出律師函,稱這類批評是對詩人的詆毀,要求銷毀所有仍未售出的當期輯刊。被迫撤稿的主編F.W.貝特森激動地為文學批評的自由聲辯:既然詩人會為對作品的細讀所冒犯,那么作品在多大程度上是真正“去個人化”的?新批評式去個人化、去歷史化的解讀,在多大程度上是有生命力的?

1965年1月4日,艾略特于倫敦的家中逝世。他為自己設計的墓志銘是“我的開始就是我的結束,我的結束就是我的開始”。他的人生與他的寫作,恰如這“開始”與“結束”,充滿著隱喻,讓人云里霧里。

艾略特在他的早期創作中善于把自己藏匿在詩句背后,不斷變換面具和語氣。詩中的“我”大都是戲劇人物,不是直抒胸臆的作者本人。總的看來,他偏愛一種萎靡不振、無可奈何同時又不失幽默的聲音,這愈發讓讀者感到難以理解。在論文《玄學派詩人》里他還表達了這樣的想法:當代詩人的作品肯定是費解的,我們文化體系的多樣性和復雜性必然會對詩人的敏感性產生作用,“詩人必須變得愈來愈無所不包,愈來愈隱晦,愈來愈間接,以便迫使語言就范,必要時甚至打亂語言的正常秩序來表達意義”。艾略特認為,在詩歌創作中有種“想象的秩序”和“想象的邏輯”,它們不同于常人熟悉的秩序和邏輯,因為詩人省略了起連接作用的環節;讀者應該聽任詩中的意象自行進入他那處于敏感狀態的記憶之中,不必考察那些意象用得是否得當,最終自然會收到很好的鑒賞效果。

表現這種“想象的秩序”和“想象的邏輯”最為充分的大概就是奠定艾略特現代派主將地位的《荒原》。

“在馬蓋特的沙灘上/我能聯結起/虛空和虛空”,這是《荒原》的第一行詩句。

1921年,在身體衰弱、精神崩潰的情況下,艾略特短暫地停止了自己在倫敦萊斯銀行的工作,坐上了前往馬蓋特的火車,進行為期三周的休養。在馬蓋特沙灘上一個旅館的涼亭里,看著沙灘上嬉鬧的兒童和進行恢復訓練的受傷的士兵,他創作了《荒原》。這首復調式著作,通過對一系列具體事件跳躍性的敘述和描繪,表達了對戰后歐洲文明的絕望,對庸俗空虛的欲望的嘲諷以及對人生毫無意義的篤信。

這首434行的長詩出版后,學術界與讀者對之褒貶不一:有人認為它毫無詩的味道,只是在說一些玄理;而有些人卻從中看到了大戰后歐洲的“荒原”世界和文化傳統與人類心靈的“荒原”。后來,出版此詩的單行本時,艾略特為其加上了50多條注釋,使這部晦澀難懂的作品稍顯明朗,盡管依然有很多人抱怨看不懂。但一位詩人兼評論家說:他第一次讀此詩時,一個字也看不懂,但他意識到,自己所面對的將是一部異常偉大而不朽的杰作。其實,晦澀正是人類歷史永久的圖景,當時剛剛結束的第一次世界大戰,更讓人質疑理性、人性,及失望于道德與法律,人類世界與荒原無異。艾略特用他詩人的敏感捕捉到了這一點。

相比《荒原》,艾略特晚期代表作《四個四重奏》或許稍微好理解些,詩人借用他的祖先和他自己生活中值得紀念的四個地點為詩題,呈現了有限與無限、瞬間與永恒、過去與未來、生與死等一系列二元論思想。艾略特的意圖是思索解決二元矛盾的途徑,從而為拯救人類的時間找到方法。《四個四重奏》是一部詩與音樂完美結合的現代主義經典作品,借助復調、對位、和聲、變奏等音樂技法建構詩歌。只有首先從音樂性主體結構和相關音樂技法切入,才能完整地理解這部作品的審美價值。

《四個四重奏》的用語普通、正規而又精確,但是,對語言異常敏感的艾略特卻認為詞常常不能達意,他把寫詩比為“與詞語和意義的難以忍受的扭斗”,對自己的信仰和創作始終不敢心安理得,他擔心語言會因使用不當而退化,這必然會影響到我們思想感情的品質。他曾說:“詩不是放縱情感,而是逃避情感;不是表現個性,而是逃避個性。”既然如此,戈登通過將艾略特的生平與作品相互對參以理解這位精神求索者所經受的試煉的努力,是否有效?

著眼于內在的真實

林德爾·戈登是來自南非的學者,憑借她的文學傳記類作品而享有盛名。她的第一部傳記作品《早年艾略特》,最開始是她的博士論文,英國學院授予了這部作品“Rose Mary Crawshay”獎。

歷經20年成書的《T.S.艾略特傳:不完美的一生》,則是戈登以獨特的方式對圍繞著傳記寫作相關問題的回應。這是一本材料豐富、研究扎實的著作,有重要的學術價值,被廣泛認為是20世紀最偉大的文學傳記之一。其中的大量信息,包括對書信、影像、手稿的征引,以及對時間節點的佐證和對歷史情境的還原,都首見于這部傳記中。但它的偉大之處,如譯者許小凡所說,“還在于為艾略特的作品本身賦予了與生活事實同等程度的真。換言之,正如戈登開宗明義表示的,在艾略特詩歌‘去個人化’的外殼之下,‘往往是對個人經歷的如實重構’;而這一維度的真實就超越了考據意義上的真,逼近位于現代主義核心的內在真實。這類著眼于內在真實的傳記不僅貼近戈登反復援引的新英格蘭為靈魂作傳的傳統,也更加符合艾略特自身對傳記的理解。艾略特拒絕后世為自己立傳,卻反復提及詩歌作為傳記的可能性:‘每首詩是一則墓志銘’,而它銘刻的更多是平靜表面下的暗流——‘一剎那果決獻身的勇氣’。”

與戈登同樣著迷于展現作家生涯的科爾姆·托賓在《大師》中寫道:“他把那么多私密的東西變成了文字,但他最需要寫下的東西,卻永遠不會被讀到、不會發表、不為人所知,也將不被人理解。他為此感到奇怪,又幾乎難過起來。”任何一個嚴肅寫作的人都面臨相似的問題:最需要言說的,恰恰是作品與傳記性事實所共同緘默的。但也恰是這樣的留白給了好的傳記流動的空間:在外在事件與作品記述之間的余裕里,有據的想象和有度的共情飛針走線,將人生的碎片連綴成一塊織錦。

戈登以明智的同情,穿梭于艾略特的人生與作品,帶著對艾略特詩歌與戲劇無懈可擊的諳熟和深刻理解,刻畫出了一個精妙入微的艾略特形象:他有著清教徒式的克己,在一個相對主義盛行的世俗化時代里平庸度過一生的圖景令他恐懼;他奮力前行,覺察著“平庸的人無法感知的戰栗”。優秀的傳記,不是運用史料做一些無聊、瑣碎的考據,《T.S.艾略特傳:不完美的一生》絕非一本關于艾略特的八卦傳記,而是關于感情、關于知識分子在重要歷史時刻的選擇。

回頭來說,要理解作品,是否需要閱讀作者的傳記?從作者的人生經歷來解釋作品,似乎歷來為文學界不喜,但現實卻很難做到將文本與作者相區分,“關起門”來讀文本是不太可能的。文學評論家、復旦大學中文系張新穎教授認為,“沒有可以關起來的文本”,解讀文本要以一種開放的態度進行。“如果我們愿意相信文本的豐富性,相信它包含多樣的信息,那我們在試圖打開文本時,就不應該拒絕任何可能的手段。”所以,好的傳記在解讀文本時仍舊被需要,甚至必要。對于文本,傳記是一種外部研究;對于傳主,傳記是一種深度發掘的內部研究。

正如艾略特1954年的自述,“最偉大的詩人不屬于自身的時代,他不必一定超前于或落后于自己的時代,而是在他所位于時代的上空。”今天重讀艾略特,不管是他的作品,還是他的傳記,都是一種“復活”,他的詩在中文語境下變成了另一種模樣,他的人也在另一個時空中獲得了生命。

1948年諾貝爾文學獎的頒獎詞是這樣的:一個比起成為詩人更想成為圣徒的人,卻因為無法成圣,而成了偉大的詩人。他擁有雙面的人生:公眾面前,他是眾人追捧的焦點;私下里,他是諱莫如深的隱士,他的離群索居在鬧市與聲譽中愈加難以捉摸。如果不是因為他是詩人,有探究并定義這種生活的需求,我們將永遠無法了解他的生活。

艾略特是20世紀英語文學中重要的人物,這樣偉大的地位,他在很短的時間、慘淡的境遇里,用為數不多的作品就已斬獲,以“一生的不完美”,獲得某種意義上的完美。人們初讀艾略特的作品,也許很難懂得作品和深藏在作品中的他,但當稀里糊涂的興奮消減、沉淀后,讀過的“艾略特”終將嵌入你的身體,成為你的一部分。