《黃河東流去》的資源性意義

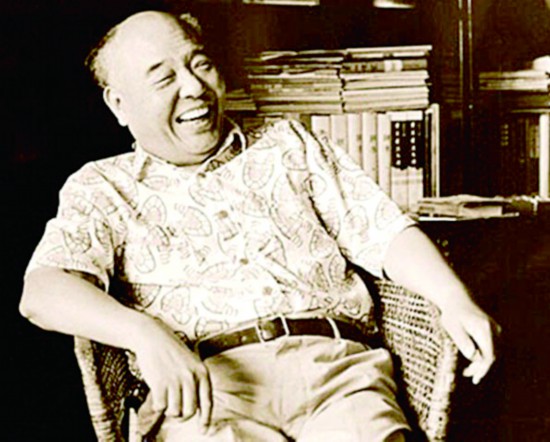

李準(1928~2000),河南洛陽人,蒙古族。曾任中國現(xiàn)代文學館館長,中國作協(xié)副主席,中國影協(xié)主席團委員、常務理事,中國電影文學學會副會長。1946年開始發(fā)表作品。長篇小說《黃河東流去》獲第二屆茅盾文學獎。

盡管獲獎名單公布后往往會有各種爭議的聲音出現(xiàn),但毋庸置疑,“茅盾文學獎”業(yè)已成為在當代中國標識度和認可度最高、影響最為廣泛而深遠的文學獎項之一。對廣大讀者而言,在揀選長篇小說閱讀書目時,“獲獎名單”可以發(fā)揮較為權威的“指南”功能——在他們心目中,能獲得“茅盾文學獎”的認可,便獲得了一塊響亮的“金字招牌”,這也是對作品“經典”地位的有力證明;而對專業(yè)人士而言,不少獲此殊榮的作品也為后來作家的創(chuàng)作提供了一些足資借鑒、效法,或從中汲取思想與藝術滋養(yǎng)的文學“典范”,他們受到其啟示、指引,或在其提供的一些作品“范式”基礎上繼續(xù)拓展發(fā)揮,進而創(chuàng)造出別樣的文學景觀。可以說,這些獲獎作品無形中也以這樣的方式深刻影響了當代文學的潮流更迭與發(fā)展趨向——這或許也是歷屆獲獎作品作為“當代正典”的“資源性意義”之一。

在我看來,1985年第二屆“茅盾文學獎”評選中以全票通過而獲獎的長篇小說《黃河東流去》,便是這樣一部具有較強“資源性意義”的作品。

這首先表現(xiàn)在,在政治、經濟和文化的巨大轉型已山雨欲來的特殊歷史時期,這部作品較早也相對較為徹底地脫離了“傷痕”、“反思”等文學潮流所依賴的“文學/政治”簡單對應關系的藩籬,更明顯地掙脫了20世紀50~70年代因其政治效應而興廢的主流文學生產與接受模式,自覺地將作品關注重心轉向對中國底層民眾頑強生存意志和生命意識的深情禮贊與大力張揚,轉向對民族精神和文化品格之復雜內涵的深度開掘。眾所周知,1985年的中國小說新潮在文學精神和藝術變革方面的最強烈吁求,便是渴望文學能夠擺脫對政治的依附性位置而為自己獨立存在的合法性“正名”,由此獲得自身在思想和藝術方面的獨立品格。無獨有偶,1984年的“杭州會議”所倡導的“尋根文學”,更是旗幟鮮明地提出了“梳理、尋繹深植于中華民族傳統(tǒng)文化土壤中的精神根系”的呼聲——這與李凖要借《黃河東流去》這部作品展現(xiàn)“中國五千年文化的結晶”和“我們這個偉大古老民族賴以生存和延續(xù)的精神支柱”的自覺追求,又幾乎是如出一轍。我們或許不能因此斷言1985年的小說新潮和“尋根文學”曾受到《黃河東流去》的直接影響,但若將其視為當時歷史語境下文學在思想、精神方面的一種“暗合”,恐怕也并非是捕風捉影的妄自揣測。基于此,我曾對《黃河東流去》的文學史價值做過這樣的判斷:“盡管也存在著‘歷史框架’大于‘詩性內涵’的缺憾,但其敘事重點已從對政治運動與現(xiàn)實斗爭的表象記述轉向了對民族文化精神和集體靈魂的全面展現(xiàn)。這種‘宏大敘事’整體內涵的轉向無疑會大大拓展小說的表現(xiàn)空間,并有效解放創(chuàng)作者的藝術想象力和表現(xiàn)力,有助于作品向著更深厚的文化藝術空間進行深入開掘。應該說,這種轉換對中國當代文學史的發(fā)展與變革具有非常深遠的意義。”

《黃河東流去》更重要的“資源性意義”或許還在于其創(chuàng)作價值立場的調整及文學視點向“民間”世界的主動位移,這對后來一些(特別是作品此后相繼榮獲“茅盾文學獎”)作家如莫言、陳忠實、張煒、霍達、劉玉民等的創(chuàng)作,恐怕是發(fā)揮了潛移默化的作用。為我們熟知的是,作家李凖早在20世紀五六十年代便以《不能走那條路》《孟廣泰老頭》《李雙雙小傳》等中短篇作品在文壇聲名鵲起,迅速成長為具有全國性聲譽的重要作家之一。盡管他在這一階段的作品大都具有以“緊合時代的節(jié)拍”來表現(xiàn)中國農村“社會主義改造和革命運動”的較強政治意識形態(tài)色彩,但較之于當時另外一些作家所發(fā)出的“同聲合唱”,其思想和藝術的獨到之處在于,李凖在表現(xiàn)“政治正確”主題的作品所帶來的狹窄思想、藝術空間和“時代需要”的剛性規(guī)約之下,依然能在小說中巧妙融入、借用或化用了源于民間及鄉(xiāng)村社會生活的“隱形藝術結構”(陳思和語)與一些“非規(guī)范化”的思想與文化資源,塑造出了諸多活潑、生動、“接地氣”而為底層民眾所喜愛的人物形象。由此可以看出李凖那“濃得化不開”的鄉(xiāng)村情結和深摯、真切的民間情懷。及至創(chuàng)作《黃河東流去》之時,在既往時代加諸的種種規(guī)約和束縛漸次被破除,作家感覺到“在創(chuàng)作上很多舊的框框被打破了。很多新鮮的思想產生了”。這些“新鮮的思想”中很重要的一點便是,李凖渴望并嘗試著“在時代的天平上,重新估量一下我們這個民族賴以生存和延續(xù)的生命力量”,與之相適應,作家更自覺地將關注的目光聚焦于“最基層的廣大勞動人民”,有意識地發(fā)掘他們身上“光輝燦爛”的“道德、品質、倫理、愛情、智慧和創(chuàng)造力” 。換言之,他將自己創(chuàng)作的價值立場調整或還原到一種“民間本位”的位置和狀態(tài),由此實現(xiàn)了其小說寫作的“視點下沉”——如果說以往他的小說沿襲了自延安解放區(qū)文學以來“政治標準第一”的準則,而對民間生活世界和人物形象與塑造僅僅作為其創(chuàng)作的“副產品”的話,那么在《黃河東流去》中,這種“主次關系”已經發(fā)生了置換:這部小說通過講述黃泛區(qū)七戶農民家庭身世沉浮和命運悲歡離合的故事,要著力思考和探究的是“我們這個古老的中華民族的偉大的生命力和她因襲的沉重包袱”,是中國農民“根深蒂固的倫理觀念”和基于此構成的“道德觀念”——鄉(xiāng)村社會的生存狀態(tài)、倫理圖景和農民的價值理念與訴求,他們身上蘊蓄的強烈生命意識、美好思想品格與種種精神桎梏等,已成為其最核心的關注對象,因而占據了小說要表現(xiàn)的“主體”性位置。

因此,《黃河東流去》盡管保留著一些作者直接站出來或借作品中人物之口發(fā)聲來批判蔣介石和國民黨政權的反動本質,以及控訴侵華戰(zhàn)爭期間日軍罪行的敘述,但這些文字或多或少都給人一種似乎是游離于小說故事主體和人物性格之外的感覺;同時,作品中那些“政治身份”符號鮮明的人物形象如新四軍領導秦云飛、女戰(zhàn)士宋敏以及后來加入新四軍隊伍的海天亮等等,也總是讓人感覺有些面目生硬、性情板滯,因缺乏勃勃生氣而顯示出較強的“概念化”色彩。凡此種種,都顯現(xiàn)出了《黃河東流去》作為歷史和文學轉折時期一部“過渡性”作品的痕跡。但一旦當作者開始塑造那些深植于中國鄉(xiāng)村土壤、深受民間文化浸潤的人物形象,或展示鄉(xiāng)土社會和底層民眾的現(xiàn)實生活與精神世界時,卻如同換了一副筆墨,完全擺脫了那種拘謹、僵硬、凝滯的敘述狀態(tài),似乎一下子回歸到了自己的本色當中,自由自在無拘無束,小說語言如平地泉涌汩汩滔滔,故事情節(jié)安排得心應手操控自如,場景和對話描述活靈活現(xiàn)如在目前,作家深厚的鄉(xiāng)村生活經驗積累、長期郁結的創(chuàng)作激情與才情、對鄉(xiāng)土和農民的深摯熱愛及對其精神結構和道德倫理觀念中負面因素的冷靜觀照與審視,以及已經被壓抑多年的幽默天性等,在此都被充分激活和釋放,作家筆下那些以原生態(tài)方式呈現(xiàn)的農民和鄉(xiāng)土是那樣地真實、真切、本色、鮮活,小說也以此建構起了一個自足、完滿,煥發(fā)著濃郁生活氣息和生命光彩的美學空間。

李凖素來以塑造形形色色的“不完美”卻生動、真實的人物形象而贏得讀者喜愛,也曾因此被扣上寫“中間人物”的帽子。及至寫《黃河東流去》之時,李凖完全掙脫束縛放開手腳進行了新的探索,他說:“‘十年一覺揚州夢’,我決不再拔高或故意壓低人物了。但我塑造這些人物并不是自然主義的蒼白照相,他‘美于生活’、‘真于生活’,我認為一個真正的典型,是需要更嚴格地提煉的。造酒精容易,造茅臺酒難。酒的好壞不光看它的度數(shù),還要看它的醇和香。” 對那些來自中國底層的農民人物形象,他既進行了嚴格“提煉”卻又按照他們的本來面目去寫,在他們身上,李凖寄托了自己誠摯、厚重而復雜的感情,又進行了深沉、冷峻、嚴肅的思考,從而創(chuàng)造出了一個個真正意義上的“典型”形象。比如性格頗有些好吃懶做、世故狡黠但骨子里卻重情重義、古道熱腸的老人徐秋齋,心靈手巧、淳厚質樸卻又因循守舊、偏執(zhí)狹隘的春義,吃苦耐勞、古道熱腸卻又人情練達、精明過人的陳柱子,看似渾渾噩噩、趨炎附勢,本質上卻良知未泯、樸拙善良的四圈……這些具有立體、多元的性格特征和深厚、豐贍的文化底蘊的人物形象,無疑既顯示出李凖此時期的創(chuàng)作已實現(xiàn)了對自己以往思想和藝術水準的全面突破與超越,又完全可以視為“文革”結束后中國當代長篇小說在人物刻畫塑造方面的新收獲及其所達到的新高度,自然也會為此后一些著力寫鄉(xiāng)土題材與農民人物的作品提供豐富的文化和文學滋養(yǎng)。

除此之外,《黃河東流去》所塑造的海老清這一人物,尤其值得我們注意。在我看來,海老清是一個真正意義上的“中國農民”形象:他性格耿直、倔強,生存意志和能力強悍,是所有農活的“行家里手”; 中國傳統(tǒng)的道德倫理觀念深入其骨髓,道德立場堅定到近乎刻板頑固;家庭責任感極強,深沉地愛著自己的家人尤其是兩個女兒,滿腔的摯愛卻不知道如何表達;對土地有著近乎宗教徒般的執(zhí)著信仰,經常掛在嘴上的一句話是“笑臉求人,不如黑臉求土”;對自己飼養(yǎng)的牲口有著超乎常規(guī)的感情,將其視為自己的朋友甚至家人般看待……在中國現(xiàn)當代文學的鄉(xiāng)土書寫中,“農民”形象始終是其最為重要的組成部分之一。《黃河東流去》中的海老清上承《創(chuàng)業(yè)史》中的梁三老漢、《套不住的手》中的陳秉正等20世紀五六十年代文學中的“典型農民”形象,下啟賈平凹、陳忠實、李佩甫、劉玉民等作家的此類創(chuàng)作,成為20世紀中國文學“農民形象譜系”中不可或缺的重要環(huán)鏈,尤其《白鹿原》中的白嘉軒,在某些性格側面,簡直可以視為海老清這一人物形象的“隔代翻版”。

好的文學應該具有較強的生長可能性和時代超越性。除上文所述,《黃河東流去》還在其他一些方面影響或啟迪了后來者的創(chuàng)作。比如小說對春義、鳳英和陳柱子等人之間因經濟利益等因素介入而導致恩怨離合的敘述,其間“傳統(tǒng)道德倫理”與“商品社會法則”的矛盾沖突,成為此后“改革文學”的核心情節(jié)架構之一;對老清嬸、愛愛等鄉(xiāng)村女性日益習慣城市那安逸、便捷的生活方式而不知不覺間出現(xiàn)精神蛻變的描述,此類“城市文明病”的書寫也被此后文學反復重述;更重要的是,《黃河東流去》對中華民族文化精神的強烈彰顯和對中國民眾正面思想品質的大力張揚,以及作品時時展示出的“中國作風”與“中國氣派”,對我們今天正在大力倡導的文學要“講好中國故事”,以及對我們國家和民族文化自信的確立,都會提供某些啟示。