近日亮相劉海粟美術(shù)館的“意象江南”大展,齊聚包括江南三大著名美專創(chuàng)始校長在內(nèi)的中國美術(shù)史上一連串現(xiàn)代藝術(shù)大家作品,引發(fā)高度關(guān)注 面對這些前輩大家的藝術(shù)之作時(shí),我們感佩的是什么?

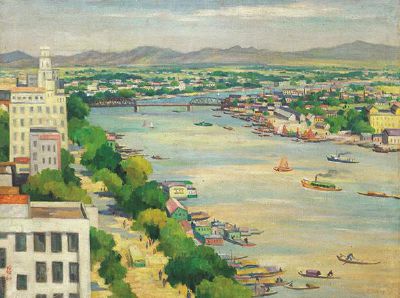

劉海粟《外灘風(fēng)光》,油畫,1964

吳大羽《花》,油畫

顏文樑《滄浪夏夜》,油畫,1985

林風(fēng)眠《工作室》,水墨

周碧初《俯瞰珠江》,油畫,1961

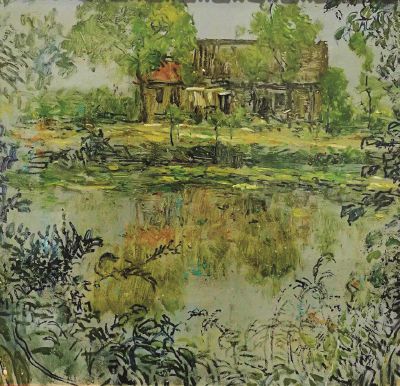

任微音《風(fēng)景》,油畫

蘇天賜《漓江春色》,油彩,1994

吳冠中《彩面朝天》,油畫

近日從蘇州美術(shù)館移師上海劉海粟美術(shù)館的“意象江南——慶祝新中國成立70周年藝術(shù)大展”,以現(xiàn)代藝術(shù)呈現(xiàn)出對江南文化多姿多彩的呼應(yīng)和觀照,在長三角地區(qū)掀起持續(xù)不斷的觀展熱度與話題討論。

這是中國現(xiàn)代藝術(shù)從肇始發(fā)展至今,體系風(fēng)貌、脈絡(luò)梳理較為完整的一次大展,集結(jié)老中青各個(gè)時(shí)代共70余位藝術(shù)家的80余幅作品,而江南正可謂中國現(xiàn)代藝術(shù)的發(fā)祥地。其中,最令觀者興奮的,莫過于展覽齊聚中國美術(shù)史上一連串現(xiàn)代藝術(shù)大家作品,既包括江南三大著名美專、中國現(xiàn)代藝術(shù)教育策源地的三位創(chuàng)始校長劉海粟、林風(fēng)眠、顏文樑,也涵蓋吳大羽、趙無極、丁天缺、吳冠中、任微音、關(guān)良、蘇天賜、唐蘊(yùn)玉、周碧初等一連串如雷貫耳的名字。

現(xiàn)代藝術(shù)本是西方舶來品,這些前輩藝術(shù)家們卻為現(xiàn)代藝術(shù)注入東方韻味、江南詩意,從而使中國現(xiàn)代藝術(shù)獲得前行的力量,在世界藝術(shù)之林鏗鏘發(fā)聲。這樣一批優(yōu)秀的藝術(shù)作品,再次證明富于探索和創(chuàng)新精神的創(chuàng)作,始終葆有常看常新的藝術(shù)魅力。而這種藝術(shù)魅力究竟來自何處,其實(shí)是富于啟示的。這離不開前輩藝術(shù)家們學(xué)貫中西造就的寬廣文化視野——正因?qū)τ谑澜缥幕囆g(shù)了然于心,更堅(jiān)定了對于本民族文化藝術(shù)的自信,他們的“拿來”不是生搬硬套,而是消化以后的為己所用。或許,這樣的弦外之音、畫外之意讓此次展覽更耐人尋味。

這些現(xiàn)代藝術(shù)的大家之作,以各不相同的實(shí)踐嘗試民族化的表達(dá)

現(xiàn)身此次展覽的一批中國現(xiàn)代藝術(shù)大家之作,從成就風(fēng)格而言,可謂各有千秋、不分伯仲,卻從不同的角度詮釋著中國風(fēng)味。

創(chuàng)作于不同時(shí)間段的三幅外灘主題油畫,是上海美術(shù)專科學(xué)校創(chuàng)始校長劉海粟此次最引人注目的一組展品。其中,最為聞名的莫過于他創(chuàng)作于1964年的《外灘風(fēng)景》。當(dāng)年,劉海粟在蘇州河與黃浦江交匯口的上海大廈某個(gè)窗口畫下這幅油畫,“印象派”痕跡歷歷可見,紅日之下上海這座城市的欣欣向榮分明是中國氣派。劉海粟的油畫雄渾大氣,寥闊深沉,他總是忠實(shí)地表現(xiàn)直面自然界的真切感受,畫面無論線條、結(jié)構(gòu)、色調(diào)都滿溢著情感。在這位藝術(shù)家的創(chuàng)作中,油畫與國畫始終并行,強(qiáng)調(diào)中西并重,這與很多藝術(shù)家先接觸一種畫種再接觸另一種畫種的路徑截然不同。畫到最后,劉海粟的油畫與國畫交融在一起,成為民族化的獨(dú)特表達(dá)。這突出表現(xiàn)在他將西方油畫的寫實(shí)以及對色彩的處理與中國畫以書入畫的筆法加以糅合,使之渾然一體。

再看杭州國立藝術(shù)院創(chuàng)始校長林風(fēng)眠的藝術(shù)創(chuàng)作。林風(fēng)眠亮相此次展覽的作品不是其最具代表性的仕女畫、風(fēng)景畫,而是一幅名為《工作室》的水墨靜物畫。這幅作品在林風(fēng)眠的靜物畫中,也不那么典型,畫的并非其慣常表現(xiàn)的瓶花,而是聚焦了一張方桌,上面堆疊了林林總總的物品,尺子、剪刀、書本、錫壺、水杯……凌亂中倒是透著藝術(shù)家一以貫之的藝術(shù)手法,以及獨(dú)屬于他的詩意甚至是孤寂。林風(fēng)眠的畫,從來是把抽象因素融入具象之中,在簡化中將生命和情感定格成永恒。在他的畫面中,線條是銳利、飛動(dòng)的,形體之間相互交叉,空間擠壓在一起,看不出前后層次,只讓人感受到一種韻律。那是他獨(dú)特的抒情立體主義風(fēng)格,擯棄了西方現(xiàn)代藝術(shù)過于張揚(yáng)和具有攻擊性的鋒芒,保持著東方藝術(shù)中柔美、溫情的韻致。

蘇州美術(shù)專科學(xué)校創(chuàng)始校長顏文樑帶到此次展覽的幾幅油畫,讓人們看到的則是另一種西方藝術(shù)樣式的東方表達(dá)。解讀這些油畫,“光”是一個(gè)關(guān)鍵詞。顏文樑擅長光線的處理,無論表現(xiàn)什么樣的物象,總能抓住色彩中的對比與色階層次的微妙變化。其中,他尤其喜歡表現(xiàn)的題材或意象,是月夜,這或許與藝術(shù)家江南文人的浪漫情結(jié)不無關(guān)聯(lián),往往讓畫面富于一種意境美。展覽此前在蘇州美術(shù)館展出時(shí),顏文樑的油畫《月夜泛舟》就曾亮相。在那幅作品中,顏文樑以印象派的筆法表現(xiàn)月明星稀之夜,江畔蘆葦影影綽綽,水天一色,一人泛舟于江上,這種孤寂而清逸視覺觀感,似與中國文人畫千年來追求的意境如出一轍。此次現(xiàn)身上海的油畫《滄浪夏夜》,同樣是經(jīng)典的月夜題材,只見一汪水波倒映著滄浪亭及其身后的“羅馬大樓”——這里也正是蘇州美專的舊址,夏夜的清涼撲面而來。在學(xué)界看來,顏文樑是將歐洲寫實(shí)主義、印象派與東方意象融合,形成既清麗婉約又熱情浪漫的鮮明畫風(fēng),開啟江南油畫這一獨(dú)特的題材樣貌,使得江南傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代藝術(shù)氣質(zhì)在自己的作品中兼而有之。

這常看常新的藝術(shù)魅力,離不開學(xué)貫中西造就的寬廣文化視野

中國現(xiàn)代藝術(shù)大家中的不少人,有過留學(xué)或游學(xué)海外經(jīng)歷,在親睹西方現(xiàn)代藝術(shù)的風(fēng)云變幻中,打開國際眼界,與此同時(shí),又多兼具深厚的傳統(tǒng)文化功底。他們的藝術(shù)之所以擁有常看常新的藝術(shù)魅力,其實(shí)離不開其學(xué)貫中西造就的寬廣文化視野。

杭州國立藝術(shù)院首任西畫系主任吳大羽,即可被視為其中的典型。吳大羽算得上中國抽象油畫的奠基人,走了一條更為注重繪畫本體語言探討的所謂“新畫派”之路。學(xué)界對其藝術(shù)給出的評(píng)價(jià)是這樣的:從現(xiàn)代主義藝術(shù)精神吸取精華,并與中國古典的哲學(xué)和美學(xué)思想化合,他獨(dú)創(chuàng)一格的大寫意的油畫,是時(shí)代的音符、中國的血統(tǒng),并在其所寫物象與心象之中都能明顯見到吳大羽的“我”。可以說,吳大羽的傳統(tǒng)文化底蘊(yùn)對其藝術(shù)創(chuàng)作的影響是極為明顯的。

吳大羽從小勤習(xí)古文書畫。他十幾歲就能給別人家書寫對聯(lián),在書法上頗具造詣。據(jù)說吳大羽寫一封信至少要廢掉30頁信箋——他在寫信的過程中稍不如意就撕掉重寫,對自我書寫的要求近乎嚴(yán)苛,這也在本質(zhì)上暗合了對書法藝術(shù)內(nèi)在精神的追求。他常常將書法與繪畫并舉,加以比較,認(rèn)為抽象繪畫藝術(shù)是以抽象為其手段的,書法藝術(shù)則以抽象為其目的,它著實(shí)支配了整個(gè)中國文化的歷史,可謂中國藝術(shù)的精華。吳大羽也精通詩詞音律,堅(jiān)持寫詩,在中國古典文學(xué)方面有著深厚的學(xué)養(yǎng),尤其推崇陶淵明,以及魏晉唐宋的文人情懷。“我愛上了皎皎的花朵/春天來到了你臉上/我愛上了潔白的瓊玉/幽谷深藏著你的輝煌/我愛上了美麗的月亮/是你指點(diǎn)了明天的太陽”像這樣細(xì)膩的詩作,他留下500多首。

吳大羽深信,美術(shù)創(chuàng)作要從畫外尤其是詩詞與哲學(xué)中尋找力量,坦言:“如果有下世,我不再畫畫,我要做詩人。畫終究要受時(shí)、空的影響,而詩與音樂是時(shí)空統(tǒng)一的,畫的意境也不及詩的深度和濃度。”他的繪畫也的確廣泛汲取了畫外的靈感。藝術(shù)史學(xué)者黃文中在《吳大羽研究》一書中指出,吳大羽將書法用筆引入油畫,進(jìn)而極大地豐富了油畫語言的表現(xiàn)力,從而使其作品具有中國氣象。畫中線條筆筆寫出,起落分明,不結(jié)不滯,不急不躁,上下映帶,圓轉(zhuǎn)有力,富有彈性,既不柔弱,也不輕浮,中國傳統(tǒng)書法用筆的“平、留、圓、重、變”等特點(diǎn)都能在其作品中找尋到痕跡。吳大羽也用中國傳統(tǒng)文化來理解西畫,將其概括為人品、學(xué)識(shí)、修養(yǎng)、才情,并最終歸于“人”。

學(xué)貫中西,對于老一輩現(xiàn)代藝術(shù)大家而言,可以說是一種并不少見的素養(yǎng)。且看劉海粟,一面游歷歐洲,飽覽世界名畫,一面不遺余力地研鑒中國古畫,此外,他在書法、詩詞、美術(shù)理論等方面都頗有建樹。再說關(guān)良,曾東渡日本學(xué)習(xí)油畫,尤喜梵高、高更、馬蒂斯等人的繪畫風(fēng)格,學(xué)成歸來后也曾頻繁參觀國畫展覽、臨摹明清大家作品、欣賞名家收藏,滋養(yǎng)了他的藝術(shù)創(chuàng)作的,還有中國傳統(tǒng)戲曲以及民間藝術(shù)。吳冠中隨潘天壽學(xué)過中國畫,也曾遠(yuǎn)赴巴黎學(xué)藝,他的心底還始終藏著一個(gè)文學(xué)夢,一生總共寫就100多萬字情真意切的散文和藝術(shù)文論。

正因?qū)τ谑澜缥幕囆g(shù)了然于心,他們更堅(jiān)定了對于本民族文化藝術(shù)的自信。誠如從巴黎留學(xué)歸來前吳冠中在給老師吳大羽的信中所感嘆的,“踏破鐵鞋無覓處,藝術(shù)的學(xué)習(xí)不在歐洲,不在巴黎,不在大師們的畫室;在祖國,在故鄉(xiāng),在家園,在自己的心底。趕快回去,從頭做起。”

在文化自省的基礎(chǔ)上進(jìn)行探索,給了當(dāng)下的藝術(shù)創(chuàng)作以啟示

參與此次展覽的老一輩現(xiàn)代藝術(shù)大家,大多不僅是藝術(shù)創(chuàng)作者,也是藝術(shù)教育者,不僅以自身的藝術(shù)實(shí)踐做出示范,也將實(shí)踐得來的真知灼見通過教學(xué)傳授給學(xué)生們。其中,在這樣的藝術(shù)理念上,他們不謀而合——那便是,注重自身文脈,在文化自省的基礎(chǔ)上進(jìn)行探索。

早在擔(dān)任北京國立藝術(shù)專門學(xué)校校長時(shí),林風(fēng)眠已開始施展自己兼容并包的藝術(shù)抱負(fù)。他當(dāng)時(shí)大膽請來民間畫師齊白石授課,只因他充分認(rèn)識(shí)到,民間藝術(shù)或非文人畫傳統(tǒng)蘊(yùn)含著廣闊的空間和旺盛的生命力,完全可以挖掘、利用。創(chuàng)辦杭州國立藝術(shù)院時(shí),林風(fēng)眠更是旗幟鮮明地提出這樣的辦學(xué)口號(hào):“介紹西洋藝術(shù),整理中國藝術(shù),調(diào)和中西藝術(shù),創(chuàng)造時(shí)代藝術(shù)”。為了更加徹底的達(dá)到中西調(diào)和的目的,他甚至把原本分系教學(xué)的國畫和西畫合并為繪畫系。在林風(fēng)眠的直接授業(yè)下,趙無極、吳冠中、朱德群、李可染、席德進(jìn)、王朝聞等第一批學(xué)生在這里起步,并且走向了藝術(shù)的成才之路。

1912年上海美專創(chuàng)辦伊始,劉海粟即為學(xué)校擬了三條宗旨,第一條便是,我們要發(fā)展東方固有的藝術(shù),研究西方藝術(shù)的蘊(yùn)奧。他一方面提出不為傳統(tǒng)所束縛,反對摹仿、泥古不化,另一方面深惡痛絕地反對擯棄古人而奢言創(chuàng)造,稱“豈有轉(zhuǎn)移歷史之新創(chuàng)哉”。劉海粟一直清醒地認(rèn)識(shí)到,我們需要將中西繪畫傳統(tǒng)中最好的部分加以比較融合,走自己的路。“合中西而創(chuàng)藝術(shù)新紀(jì)元”是他畢生追求的目標(biāo)。海派畫家張培成曾感嘆道,劉海粟對中西藝術(shù)的領(lǐng)悟,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出當(dāng)時(shí)的有些同輩畫家,尤其對表現(xiàn)性繪畫的頓悟,體現(xiàn)了杰出的藝術(shù)素質(zhì)。劉海粟將中國的石濤和法國的塞尚放在文化的層面上進(jìn)行比較,說“他倆各自創(chuàng)造出各自的世界,各自釋放出各自的光芒,不僅是藝術(shù)界的先覺者,分明是人類思想界的巨人。在藝術(shù)境界里的人類,我們分不出國界與民族。因?yàn)檫@些偉大的靈魂是超出時(shí)間與空間的,是永遠(yuǎn)貢獻(xiàn)給全人類的”。

在顏文樑創(chuàng)辦的蘇州美專,人們同樣看到了相似的藝術(shù)理念。1950年代畢業(yè)于蘇州美專的老畫家周正回憶說:“顏文樑先生對我們講,學(xué)西畫的學(xué)生一定要懂得中國畫、中國的文化傳統(tǒng)。為什么?這是我們中國人文化的根,你的花、你的莖、你的葉都是從根往上長的。沒有根一切都站不住。我們中國的油畫家會(huì)自然形成一個(gè)學(xué)派,是中國風(fēng)格的油畫家。”

對于外來繪畫技巧、風(fēng)格的學(xué)習(xí),最終是為了為我所用,將本國本民族的文化藝術(shù)發(fā)揚(yáng)光大。時(shí)至今日,這樣的堅(jiān)持依然能夠給當(dāng)下的藝術(shù)創(chuàng)作以啟示。