程千帆:學高為師 身正為范

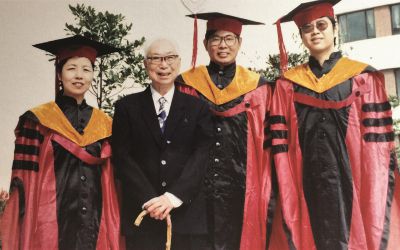

程千帆和同學們

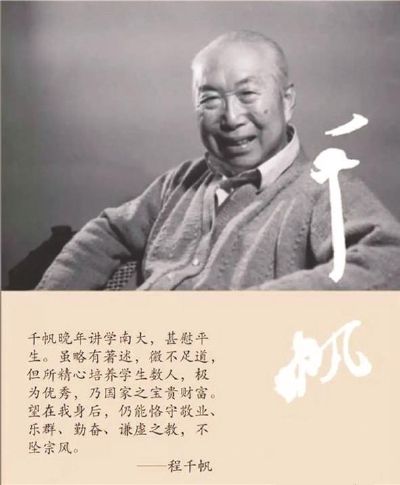

程千帆先生是著名的文史學家,兼事詩文創作,在校讎學、歷史學、古代文學、古代文學批評等方面都取得了卓著成就,在唐宋文學研究領域的學術成就更是為學界所公認。同時,程千帆先生也是一位誨人不倦的教育家,他終生都以教師為業,以培育人才為自己的首要職責。尤其是他晚年在南京大學任教的十多年中,盡管有許多著作要撰寫和整理,但仍然把大量的時間和精力用在培養學生上面。在他的精心指導下,南京大學中文系古代文學專業的研究生教育取得了豐碩的成果,一批年輕人成長為學術界的后起之秀。

本文作者張宏生是南京大學中文系教授,也是程千帆先生的研究生,通過他的這篇文章,我們可以窺得幾分大師的品格和風采。

在一般人的心目中,程千帆先生是一位著名的學者,著作等身,成就巨大。但在學生的眼里,他首先是一位好老師。事實上,程先生給自己的定位,也首先是教師,然后才是學者。他曾在不同場合表述,自己從來都是把研究工作放在第二位,而把培養學生放在第一位。

程先生一以貫之的是對于本科生教學的熱愛

1978年,程先生以退休街道居民的身份,被南京大學引進,開始了他晚年教學、科研生涯中的又一次輝煌。他一來到南大,就精神飽滿地投入教學,開了若干門本科生課程,其中有給中文系本科生開的專業課,也有面向全校大學生的大一語文。我的一個中學同學朱曉天是南大78級物理系學生,1982年我們在南大見面時,他曾對我描述過程先生開大一語文課座無虛席的盛況。講臺上的程先生滿頭白發、精神矍鑠,不僅教學內容豐富深刻,而且講述生動、妙語連珠。但同時程先生也非常嚴厲,他決不允許學生在課堂上做與聽課無關的事,如看報紙等,一旦發現,馬上痛加批評,可以說是聲色俱厲。當時,我正攻讀碩士學位,剛入學不久,對此很能理解。因為,在第一次見面時,程先生就贈送了我八字真言——敬業、樂群、勤奮、謙虛。其中,“敬業”排在首位,不是無緣無故的。對于學生來說,所謂敬業,就是讀書,就是學習。所以,他不能容忍學生在上課的時候開小差。在他看來,見微知著,對待事業的態度,也是可以培養的,當老師的要為學生的未來負責,不能對此視而不見。

后來,程先生年事漸高,體力漸衰,實在無法站講臺了,只好停開本科生的課。但他時常表示出對大課堂的眷戀,曾不止一次地對我說,非常懷念站在講臺上面對年輕大學生的情形,對無法上大課感到非常遺憾。一直到臨終前的一兩年,程先生還不斷對師母說:真想再上一次大課!但這種遺憾,他也會用其他方式彌補。

我雖然1985年就已經是南大教師了,但由于攻讀博士學位,其間又參加《全清詞》的編纂,一直到1989年博士畢業才正式開始上課。那時我年輕,對教書充滿熱情,又精力充沛,和幾個年級的同學走得比較近,接觸也比較多。92級這個班的同學很有學術熱情,自發組織了文化沙龍,1995年時他們已經大三,但仍然堅持沙龍的活動,還和我商量能否請程先生來做一次座談。我覺得他們這個想法值得鼓勵,但程先生當時已經82歲了,身體不大好,而且也非常忙碌,是否能來我沒有把握。沒想到,和程先生一說,他沒有任何猶豫,馬上欣然同意。

沙龍的活動時間在5月22日下午,地點是中文系的小會議室。我去家里接程先生,扶著他,從南秀村一路慢慢走到學校。班里的同學知道程先生要來沙龍,能來的差不多都來了,滿滿一屋子人,會議室沒有那么多凳子,不少人干脆就坐在地上。程先生來到后,看到室內這種情形,感染到年輕人的求學熱情,顯得非常高興。一上來的開場白他就說,自己65歲來到南大,77歲退休,工作了12年,雖然做了一些事,但所為遠不及所欲為,心里不免遺憾,因此,對于同學們的邀請,心中非常樂意。程先生所表達的,就是他一以貫之的對于本科生教學的熱愛。

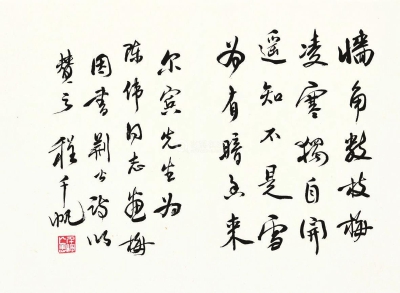

程千帆書法

沙龍從下午3點一直持續到5點,由于同學們已將想問的問題寫在紙條上事先交給程先生了,因此,兩個小時里基本上就是程先生在侃侃而談。除了說他自己的生活與時代社會密切的關系外,話題還涉及研究古代文史的當代性、文史結合的意義,以及當時的國學熱等,這些都是大學生所關心的問題,也是社會上不少人所關注的問題。座談有一個小小的高潮,即當他回答“對年輕一代最大的希望是什么”這個問題時,他有點激動地說,現在有一種片面強調“專”的現象,但他希望年輕人能把眼光放寬、放遠一些,站在世界文化的角度來思考,他最大的希望就是能夠產生一些“通人”。說到這里,他特別強調說:“哪怕出一個也行。”殷切之意,溢于言表。對于“通人”的期待,那些年程先生一直是念茲在茲的,曾在許多不同的場合說過,而如今面對一屋子的本科生,他的熱切自然有一種非常生動的力量。

從兩個小時的沙龍內容來看,程先生說的都很有針對性,面對實際,傳道解惑。這實際上也是程先生教書育人過程中的重要特色之一,即具有現實關懷。早在1940年代初,在金陵大學任教時,程先生為開設文學概論一課,編寫了題為《文學發凡》的教材(后來先后改名為《文論要詮》和《文論十箋》),在《后序》中,他表述編寫此書的動機:“辛巳、壬午之間,作者承乏武漢大學講習,始與諸生專治文學者接談,其言之凌雜膚淺,往往出意度外。知近世短書,累害至深。因取前哲雅言授之,俾典于學。期年,稍稍解悟。旋移教金陵大學,從游所病,亦與向等。”說明他教的雖然是古典,立意卻在當下。結合這次和本科生座談的內容,可以看出,這個思路程先生堅持了幾十年。

對于畢業了的研究生,他也要“扶上馬,送一程”

程先生惜別了本科生的講臺,但他的心并沒有離開,除了像上述和本科生的接觸外,他還把很多心思放在了我們這些即將走上講臺、或剛剛走上講臺的學生身上。他曾經說過,對于畢業了的研究生,他要“扶上馬,送一程”。這不僅體現在研究上,也體現在教學上。

1984年底,我碩士論文答辯結束,已經確定留校任教,按照程序,需要試講,試講的篇目是李白的《春夜宴從弟桃花園序》。程先生非常重視,不僅推薦參考資料給我,而且試講時還專門到學校來坐在下面聽,聽完后又和其他老師一起細加點評。我正式走上講臺后,他對我說:“一個老師,要能夠在講臺上站穩,這樣才算真正有了安身立命之所。”有一次程先生說想到我課堂上去聽聽課,不過他后來想了想,怕年輕人這樣更緊張了,最后終于還是沒去。

程先生這樣注重對年輕教師教學初體驗的引導,其中有他自己的親身感受在。抗日戰爭時期,他流亡四川樂山,在中央技藝專科學校教語文,當時武漢大學也在那里,文學院長劉永濟先生和程家是世交,對他非常賞識,就推薦他到武大任職,教三個班的大一國文。劉先生素以嚴格著稱,從來不輕易推薦人,所以對于所推薦者,也非常負責。當時程先生才28歲,很年輕,經驗少,考慮到這個情況,程先生講課時,劉先生就悄悄地在隔壁聽,一連聽了一個星期,覺得講得不錯,這才放心。但兩人共事之時,劉先生始終沒有提起過此事,一直到數年之后,偶然的情況下,程先生才從師母處得知。對這位學問淵博精深、人格偉岸高峻的世丈,程先生是衷心欽服的。這種精神,程先生也繼承下來了。只是現在的教室,都是水泥混凝土結構的墻壁,在隔壁恐怕聽不清楚,況且,也無法保證隔壁教室沒有其他課,因此,程先生才說要進教室來聽的吧。

我剛開始教書時,至少有兩門課程先生是親自把關的,一門是必修課中國文學史,一門是選修課明清文學專題研究。我寫的教案他都要過目,而且就像對待我們的學術論文一樣,在上面詳細作批,提示重點,指出需要改進的地方。他指導得非常具體,曾特別提到在講課時,要掌握所講授的內容的分量和講授的速度之間的關系。他說,根據自己的經驗,課堂講授一個小時,需要寫大約2500字,這樣才能互相對應。但他并沒有停留在這一步,而是進一步要從教學效果上去檢驗,即了解同學的反饋。我剛開始走上講壇,雖然態度比較認真,準備也還充分,但在分寸的把握、難易的程度、教學節奏的處理、教材內外的關系等具體層面,不免要有一個摸索的過程。程先生認為這都是正常的,但需要及時總結。

有一次,他了解到學生的一些反饋,就專門將我找到家里,和我討論教科書和講授內容之間的關系問題。他說,教課,重要的原則之一,就是對教科書的書里書外之間關系的拿捏。講文學史,基本史實不能虛構,在這方面,大家肯定都是差不多的,因此,無法也不能離開教科書,但是,怎樣去講教科書上已有的知識,每個人還是可以有不同的處理。他說,在這個問題上,要會“填空”。所謂“填空”,就是前后勾連,內外貫通,對書中省略的,要能夠指出;對學術界的動態,要能夠更新;對相關結論的形成,要能夠還原……他特別提出,要加深自己的學養,并充分體現在教學中,這樣就能隨時聯想生發,具有舉一反三的能力,既能入又能出。“填空”這兩個字,是程先生非常精彩的表述,既是大原則,又有可操作性,我一直念念不忘,而且受益無窮。

而要做到這一點,也和上課之前的狀態有關。程先生曾對我說過,他如果要上課,前一天晚上就其他什么也不做,完全沉浸在要教的內容中,并且要精心設計,以便達到最好的教學效果。用當時的話來說,就是不打無準備之仗。

當然,這種表述,體現的是程先生對上課的重視和認真,是對一種教學態度的強調,也不可拘泥看待。事實上,程先生天分既高,學養也厚。即以詩詞而言,他對不少作品都能背誦,平時談話信口而出,非常精彩,甚至有些詩話、詞話,他也能背誦出來。這是我們師兄弟共同所見,也一致印象非常深刻。

對于教學,程先生還非常強調的一點是,人無完人。在課堂上,任何一位老師都不能保證自己沒有一點錯誤,他叮囑我:一旦發現自己出了錯誤,一定要及時告訴學生,加以糾正。事實上,他也是這樣要求自己的。他說自己來到南京大學,給本科生上課,有時不小心還會講錯。他曾和同教研室的吳翠芬老師交流過某些講課內容,吳老師了解程先生的氣度,有不同意見,當時就會提出。而程先生也虛懷若谷,第二天在課堂上,就將自己和吳老師的這番溝通告訴學生,說上一次的某些講法有不妥,應該更正。在程先生看來,對于老師來說,這也就是敬業。他經常對我說,我這么大年齡了,人們也不好意思提不同意見,所以,對那些能夠給我提意見的人,我都非常感謝。

教學相長,日新其德

教學與科研相結合這句話,人人都會說,似乎意思也并不難懂,但里面有著非常豐富、具體的內涵,在不同的人身上,可能有不同的表現。對于一般教師而言,教什么課,往往有個大致的方向,教了幾輪之后,輕車熟路,也就往往有了惰性,不愿意輕易更換跑道,畢竟,開設新課,總要用去很多時間和精力。但程先生卻不是這么想。一方面,他認為,要樹立學生為本的意識,學生的需要,就是老師的責任,學生需要什么課,老師就應該開出什么課;另一方面,學生有可塑性,老師也有可塑性,并不能說,某些老師只會開某些課,而且必須一直開這些課,適當開新課,對老師本身,也是一個提升,也能促進科研。就像他所說的:“教學和科研決不矛盾。反之,也可以說是教學相長。在教學中可以發現問題,從事科研。科研的結果,可以反過來充實教學。如此循環,就可以日新其德。”

上世紀40年代后期,吳于廑先生擔任武漢大學歷史系主任,他認為歷史系的學生不能只讀歷史,至少也要讀一門中國文學史和一門中國哲學史,從上古到近代,一年講完。但這門中國文學史,其教學目標、課程設計、授課時間等,和中文系原來的類似課程差距很大,沒人肯教,于是作為中文系主任的程先生就自己接下來。1950年代初,高等教育學蘇聯,需要設計一些新課,如文藝學。這類課,中文系以前少見,與作為古代文學教師的程先生距離更遠。但看到沒有人愿意承擔,程先生也主動接下來,自己不熟悉,就先聽麗尼(郭安仁)的課,逐漸進入狀態。程先生精心準備,將這兩門課上得非常精彩,效果很好,非常受同學的歡迎。但是,程先生晚年說起來,略去了自己準備課程的艱辛,往往特別強調在這個過程中所受到的益處。例如,他教文藝學課,需要在中西文學結合的前提下思考問題,從而培養了理論思辨的能力。

眾所周知,程先生是當代從事中國古代文學研究的學者中,最具有方法論意識和理論追求者之一,他提出的“古代的文學理論和古代文學的理論”的觀念,被視為對當代古代文學研究的重大貢獻。而他和師弟程章燦合著的《程氏漢語文學通史》,提綱挈領、要言不煩,既給出了中國古代文學史的清晰線索,又彌補了以往同類文學史著作的一些不足,體現了當代文學史研究的重要成就。不得不承認,這兩個方面成績的獲得,和他當年開設的那兩門課有關。程先生常對我們說,生活中應該順勢而為,雖不能樣樣都稱心,但被動選擇中有主動意識,也能不斷得到進步。

以上這些,是我零星想到的,雖然不成系統,卻也能集中地指向兩個字——師范。正如陶行知先生所說:學高為師,身正為范。用在程千帆先生這里,非常恰當。