豐富多彩的少數民族原始形態家譜

作者與魯成龍合影(2016年11月)

佤族非遺文化傳承人巖聰與子女,他們都能夠背誦口傳家譜(2017年4月)

云南楚雄彝族自治州祿豐縣中村鄉阿勒村彝民收藏的繡片家譜

滿族原始結繩家譜“子孫繩”

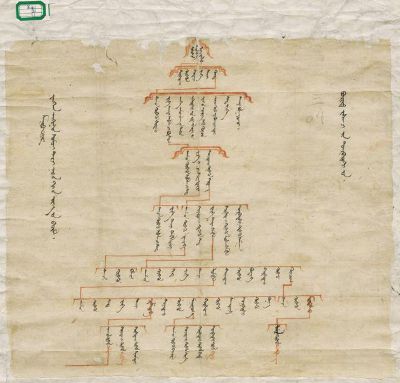

《巴圖蒙克達延汗三子巴爾斯博羅特始十九代家譜》首頁

由口傳家譜、實物家譜、譜單等類別構成的少數民族原始形態家譜,以鮮明的民族特色,大大豐富了中國家譜文化的內容。然而長期以來,由于各種原因,對少數民族家譜的整理和研究,已明顯落后于其他方面的少數民族歷史文化研究,少數民族原生態的家譜當今更面臨失傳消亡的危險。

國家撰正史,地方編方志,宗族修家譜,此皆中華民族文明綿延不斷的重要文化基因。

家譜,又稱宗譜、族譜等,是記述同宗共祖血緣集團世系、人物和事跡的載體,蘊藏著大量有關歷史學、民族學、社會學、人口學、民俗學、經濟學、人物傳記、家法族規、宗教制度以及地方史等方面的豐富資料,不僅有重要的史料價值,而且是海內外華人尋根問祖的主要依憑。

歷時數千年的民間持續傳承家譜活動,是中華民族特有的歷史文化習俗。除了漢族留下的大量家譜外,由55個少數民族創造的少數民族家譜,歷史悠久,數量可觀,類別多樣,內容豐富,色彩鮮艷,是中國家譜文化不可或缺的重要組成部分。

少數民族家譜主要存藏于各公家圖書館和少數民族文化檔案機構等單位,特別是散藏在少數民族居住的山寨村落。上海圖書館《少數民族原始形態家譜的搶救與整理》課題組曾赴少數民族居住地區,白山黑水稽譜源,大漠風沙追譜蹤,崇山峻嶺聆譜音,民族融合覓譜緣,對少數民族原始形態的家譜進行系統的田野調研。以下按口傳家譜、實物家譜、譜單等類別,就少數民族家譜做一些介紹。

口傳家譜

所謂口傳家譜,就是心授口傳流傳下來的反映家族世系的家譜,這是形態最原始、最古老的家譜。

這些口傳家譜大多為連名家譜,即上一輩名字的后一二個音節,是下一輩名字的前一二個音節,這樣既可區分輩分,又易于記憶,朗朗上口,便于流傳。

我國彝族、納西族、哈尼族、佤族等十多個少數民族主要生活在山巒縱橫、河流眾多的西南地區,他們有著強烈的氏族觀念與家族觀念,至今仍保留著口傳家譜的文化習俗。

2016年11月18日,上海圖書館課題組采訪了云南楚雄市彝族文化研究院,該院是1982年創建的專門從事彝文研究的學術機構,首任院長為著名民族學專家劉堯漢先生。30余年來,彝文研究成果累累。

座談會上,幾位在院內從事研究工作的“畢摩”向我們介紹了彝族文化的有關情況。“畢摩”為彝族文化的承繼者和傳播者,是彝族宗教祭司和高級知識分子,經常應邀參加彝族各種類型的禮儀活動,穿法衣,行法事,朗讀各種經本,傳承內容豐富的彝族文化,背誦各家族的口傳譜系。

彝族“畢摩”魯成龍,先祖曾居四川西北,系阿皮瑪羅的子孫,為楚雄市樹苴鄉依七么村魯氏第十三代“畢摩”傳承人。魯成龍應邀在自已開設的酒店門前草地上為我們背誦他自己家族的連名家譜。背誦時,內穿黑衣,外披毛皮斗篷,頭戴法笠,手持法鈴,口中念念有詞,背誦得非常流利。其口傳譜系為:

阿皮瑪羅——瑪羅多伽………——羅遮第——第墨吶——墨吶多——多者能——者能娘——娘峨眉——峨眉樹——樹鋪哩——哩羅瑪——羅瑪迭——迭阿吶——阿吶兔——兔依伽——依伽奔——奔把臘——把臘謝——謝咼背——咼背提——提紋呢——紋呢嘎……

魯成龍為62代。

彝族不僅依靠“畢摩”傳承各家族的口傳譜系,一般彝族家庭也保留著口傳家譜的文化習俗。

2016年11月23日中午,在前往云南瀘沽湖女兒國途中,課題組成員與寧蒗縣文管局、圖書館的工作人員共進午餐,席間談到了少數民族口傳家譜等問題。在座的縣文管局局長張達峰脫口而出:“我家也是有口傳連名家譜的。

上海圖書館副館長周德明抓住機遇,請張達峰在寧蒗縣圖書館閱覽室介紹自己家族的連名口傳家譜。

張達峰說:他家是屬于大小涼山的黑彝,姓瓦扎,他的彝名叫“瓦扎馬加”,解放初,瓦扎改為張姓,于是他起了個漢文姓名“張達峰”。瓦扎家族有70多代,他能背誦18代,說著,就流暢地背誦起來:

瓦扎阿霍——阿霍俄足——俄足甘此——甘此阿醋——阿醋井都——井都阿成——阿成比你——比你思頂——思頂阿紫——阿紫工你——工你阿史——阿史伍都——伍都烏多——烏多拉瑪——拉瑪子遷——子遷偉農——偉農馬加——馬加子恩

其中的17代“偉農馬加”是張達峰本人,18代“馬加子恩”是他的兒子。

口傳家譜在彝族的社會生活中占有重要地位。張達峰介紹:自己從四五歲就開始學習背誦本家族的世系,涼山彝族男子都將背誦本族系譜作為立足于社會的基本條件之一。張達峰還說:“別人一聽我們的始祖從‘瓦扎’開始,就知道我們屬于彝族哪一支了。”

2017年2月17日至24日,由上海圖書館、云南省圖書館和云南麗江市玉龍縣圖書館在上圖共同主辦了“圣靈之光——納西族東巴古籍文獻與麗江古代繪畫展”。納西族的祭司稱“東巴”,“東巴”阿恒東塔,漢名叫和麗軍,他為我們背誦了家譜《頌祖先經》:

美汝恒古——恒古拉古——拉古楚楚——美漢楚楚——楚楚楚于——禁于幾于——幾于子于——子于崇于——崇忍利恩——利 恩 諾——諾 白布——白布哦——哦嘠來——嘎來寸——美汝和——美汝楊——美汝樹——美汝麥——和偉布者姆——阿楚那迪——阿紅于茸于咪——白揚特揚子——好 八 張——英 嘟恒——東嘎阿塔姆——個瑪斤嘟瑪——……——和玉發高嘟肯命——和玉才閑哪咪——阿普丁當阿普高甲——阿普斤斤阿甲甲高恒——阿普和七阿四咪——阿普多高阿普古支——阿普哪——姆答阿普阿汝——阿普和天寶阿普甲高咪

被稱譽“雕刻大山”的哈尼族也是一個善于保留口傳家譜的少數民族。哈尼族的祭司稱“摩批”。2017年4月17日,我們在云南紅河州博物館展覽廳采訪了云南紅河州綠春縣“摩批”龍元昌。穿著哈尼族服裝的龍元昌向我們介紹:他1956年出生,紅河州綠春縣大興鎮龍丁村人,是土生土長的哈尼族人,高中學歷,喜愛哈尼族傳統文化。

龍元昌說:我們哈尼族幾乎家家都有家譜,我祖父、父親是鄉官,我12、13歲讀小學時,父親就教我背家譜。龍元昌的家譜,神譜有12代,人譜有48代,神譜只有在舉行一定的儀式時才能背,所以,他當天只背誦了48代人譜:

蘇米語——語退雷——退雷宗——宗咪煙——咪煙恰——恰 提 實——提 實力——力 保 本——保 本伍——伍 木 然——木 然撮——撮 莫 語——莫 語咀——咀 孔 伍——伍 里飄——飄 莫 躲——莫 躲談——談 多 數——數 莫作——莫作娘——娘松——松古——古許——許馬——馬處——處土——土呸——呸覺——覺斗——枇木——龍仁——仁昂——昂洪——洪汝——汝高——高才——才嘎——嘎黑——黑偉——偉然——然黑——黑魯——魯苗——苗魯——魯沙——沙者——者普——普波

龍元昌說,在父子連名譜中,他的名字叫波忠,屬49代,兒子為50代。據他介紹:“哈尼族家譜,只有在老人去世時才背,平時不可以背。”背家譜其實是為亡靈指路,將歷代先祖名字告訴死者,讓他們記住自己的祖先是誰,回到祖先那里去。這個過程也就是念“指路經”。

2017年4月13日,我們來到云南省佤族歷史文化傳承人巖聰的家里采訪。巖聰是佤族的祭司,稱“巴猜”。他中等個子,穿一身玄色服裝,頭上包扎一塊黑布,頸上戴一個銀圈和一個裝飾有牛頭的掛件,赤著腳,臉色紅通,下額留一束花白胡須。據他自己介紹,這束胡須是作為“巴猜”的一個象征。

巖聰在墻四周掛滿各種音樂器材的房間內接待我們。他是個能人,墻上掛的鑼、鼓、笛、琴等76件樂器,均為他本人制作。巖聰介紹了自己家族的情況。他的爺爺是佤族的頭人,在馬撒一帶管理七個村寨。佤族十分重視家族世系的傳承,佤族沒有文字,有自己的語言,幾乎每個家庭都會背誦自己的家

族世系。他也應我們邀請非常流暢地背誦了自己的家譜:付、聰、章、松、肯、樂、相、雷、車、聽、朋、蓋、平、克、克勒、揑娘、生、吹、冷、很、配、額、司感、司崗、里……共29代。其中“聰”是他本人,第28代,“付”是他的兒子,第29代。

巖聰背誦的口傳家譜與彝族、哈尼族等的口傳家譜明顯不同。一是彝族等口傳家譜一般是以始祖為第一代,自上而下延伸,直到最后的世系代數,而巖聰背誦的佤族口傳家譜是逆反上推口傳家譜,即從本人或其子算起,一代一代往上延伸,追溯到最老的始祖或始遷祖。二是彝族等口傳家譜一般是連名家譜,而上述佤族巖聰家譜世系,顯然是不連名的,這樣背誦記憶傳播要困難些。

巖聰告訴我們,他是1960年出生的,到5歲的時候,他爸爸“章”就開始教他背家譜,不斷背誦,家族世系就一直印在腦子里。我們問他,有沒有教自己的子女背誦家譜?他回答:他有一個女兒,今年12歲,一個兒子,今年11歲,女兒8歲時,他就開始訓練她背家譜了。巖聰的兩個孩子從附近讀書的小學利用課間休息時間來到我們采訪現場,非常流利地為我們背出了29代家譜。

我們采訪過彝族、納西族、哈尼族的口傳家譜傳承人,年齡一般在四五十歲,他們都十分擔憂口傳家譜的傳承后繼乏人,因他們的子女很少愿意繼承父親口傳家譜的文化習俗。而佤族文化名人巖聰的子女在父親的教育下,卻能繼承父輩崇祖祭宗的傳統,傳承家族的世系,這是難能可貴的。

我國臺灣地區的高山族沒有自己的民族文字,因此,今天所保存的高山族家譜皆為口傳,大多由部族首領或頭目口述,然后由整理者記錄并經后期加工而成。《臺灣高山族系統所屬的研究》一書中所收錄的309份世系資料,全系口傳家譜。其中,父系社會的泰雅、賽夏等族群,其口傳家譜實行的是“親子連名制”,即兒子名字后面一般連上父親的名字,女兒的名字后面則連上母親的名字。

除了彝族、納西族、哈尼族、佤族、高山族外,我國怒族、白族、羌族、苗族、傈僳族、普米族、拉祜族、獨龍族、景頗族、基諾族、布朗族、珞巴族等少數民族都流傳和保留有心授口傳家譜的文化習俗。

實物家譜

所謂實物家譜,就是以某一物體作為記載家族世系、人口的載體,這是少數民族家譜中最具特色的一類家譜。遺留當今的少數民族實物家譜主要有結繩家譜、豬下頜骨家譜、繡片家譜等類別。

滿族在入關之前,就已經具有采用結繩記事的方式來記載本家族世系、人口的文化習俗。這條繩索滿族稱其為“子孫繩”。吉林長春九臺市胡家鄉小韓村石氏宗族至今仍保存這種古老的“子孫繩”的文化習俗。

滿族尚西。在族長石文繼家西墻的正中位置,掛有祭祀先祖的“祖宗板”,又稱“祖宗龕”。在“祖宗板”旁邊的墻角上,掛有棕黃色的裝著“子孫繩”的“子孫口袋”,又稱“鎖口袋”,俗稱“媽媽口袋”。

滿族人家平時將“子孫繩”放在“鎖口袋”中,遇重大節慶或家族生子、新房上梁等喜慶大事,要將“子孫繩”取出掛起來。

2016年9月15日上午,課題組采訪時,石文繼等專門從“鎖口袋”中取出“子孫繩”,向我們展示。據他介紹,“子孫繩”又名“索絡條子”,是一條由黑、白、藍或黑、白、黃三色線擰成的繩索,每年農歷十月或十一月時,先要祭祖,族人將家譜供于西墻的“祖宗板”上,擺上供果,燒香拜祭。再從“祖宗板”旁邊墻上的“子孫口袋”取出“子孫繩”,自西向東,從“祖宗板”掛到東面的墻上,或屋外的柳枝上,約有20米長。

過去一年家有添丁,如果生育男孩,就在“子孫繩”上拴一個小弓箭,如果生育女孩,就在“子孫繩”上拴一個紅色或黃色等彩色布條,隔代之間會用豬的后膝骨隔開。

石氏宗族這條“子孫繩”已有200多年了。這條“子孫繩”就是石氏家族節日敬宗祭祖的實物家譜。

東北的鄂倫春人,也一直保留有結繩記事的習俗,他們不但用打繩結的方法來記數,而且用打繩結來記錄自己的世代。一直到17、18世紀,他們還在馬鬃繩上打結以表示每一家有幾代人,有3代就打3個結,有5代就打5個結。他們對這表示世代的結繩非常崇拜,一般都把它掛在自家房子的木梁正中。這種打結記錄一家世系的馬鬃繩,就是他們原始的家譜。

錫伯族也有類似的結繩家譜,稱“喜利媽媽”。他們在屋子對角拉一條長約兩丈的絲繩,錫伯語叫“喜利”,每生一子添一小弓箭、箭袋,每生一女添一小吊床、小布條,而增添一輩人就系一塊羊背式骨。這樣一代接一代,從不間斷。后輩對自己先祖的情況就一目了然了。

由上述滿族的子孫繩、鄂倫春族的馬鬃繩、錫伯族的絲繩可看出,這些結繩家譜已具有家譜中“血緣”和“世系”兩個要素,同口傳家譜一樣,是中國家譜最原始的形態,是中國家譜最原始的實物家譜。

生活在四川黑水縣色爾古藏寨的嘉絨藏人則以豬下頜骨這種實物來表達自已尊崇祖先、牢記世系傳承的情感。所謂豬下頜骨家譜,就是用排列在門楣上首的豬下頜骨來記述家族世系的實物家譜。

據調查,色爾古藏寨有150多戶人家,歷史上較有地位的土司、頭人等,其門楣上首一般都掛有豬下頜骨。一塊豬下頜骨代表一代,門首上掛幾塊豬下頜骨,表示本家族世系傳承已達多少代。如白金特,他是色爾古藏寨土司的后人,2015年我們前往采訪時,他已45歲,他家門楣上首懸掛兩排共38塊豬下頜骨,表明他的家族從西藏阿里地區遷到色爾古藏寨已有38代,他是家族第38代傳人。這些豬下頜骨必須是沒閹割過的公豬,表明盡管色爾古藏寨嘉絨藏人生活習俗中尚有一些母系氏族社會的遺留痕跡,但社會生活中男子已占據了主導地位。

云南楚雄彝族自治州祿豐縣中村鄉阿勒村彝民也藏有家譜,但他們的家譜不是寫在紙上,而是繡在色彩鮮艷的“繡片”上。“繡片”上繡了若干朵鮮花,并且有一條“根”,“根”按一定方向蔓延,表明這個家族的“根”在何處,是按照一定的遷徙路線,經過若干代到達中村鄉阿勒村的。這個“繡片”保存了彝民對列代祖先的記憶,也是一種實物家譜。

如果我們進一步深入少數民族居住區域調研,或許還能發現若干新的頗具少數民族特色的實物家譜。

譜單

所謂譜單,就是從本家族始祖或始遷祖開始,將歷代家族成員按世系先后次序或按分支世系先后次序用文字平列記載在一幅或幾幅紙、布上,包括姓名、任職等內容。平時收藏起來,逢時過節掛在中堂或平攤在長桌上進行祭拜。

我國許多少數民族都流傳和遺存有譜單,以這種形態來揭示本家族歷代世系成員的簡況。

2016年9月14月,課題組采訪滿族納齊布錄后裔趙東升保存的《烏拉納喇氏譜單》,這份譜單稱得上是滿族譜單的代表。

趙東升是吉林師范大學滿族文化研究所的兼職教授,任吉林省民俗學會名譽理事長,雖年至耄耋,但精神矍鑠,侃侃而談。據他介紹,他的家族一共修過六部滿文譜單和一部漢文譜書,最早可追溯至清順治年間。“文革”時期“破四舊”,毀了其中六部,如今剩下唯一的這份滿文譜單《烏拉納喇氏譜單》,是光緒末年所修,記有15世代,200多人。譜單長約2.5米、寬約2米,整體呈寶塔形。

趙老說:“文革”時,這份譜單被糊進別人家的天花板,才躲過一劫。如今,他主編的《烏拉納喇氏家譜全書》,則已成為一冊內容豐富、稍具規模的書本家譜了。采訪之后,趙老將《烏拉納喇氏家譜全書》贈送上海圖書館作為館藏。

蒙古族也有以譜單形式書寫家譜世系族人姓名、簡歷的文化習俗。2016年9月12日,我們采訪了內蒙古社會科學院圖書館已從事30多年蒙古文獻研究的流通部主任、研究館員伯蘇金高娃。高娃一看就是蒙古族人——金黃的頭發、圓圓的臉龐、高高的顴骨。

在圖書館,高娃向我們展示了“鎮館之寶”——伊克昭盟

鄂爾多斯左翼前旗(現在的鄂爾多斯市準格爾旗)《巴圖蒙克達延汗三子巴爾斯博羅特始十九代家譜》,共72幅譜單,每幅高88厘米、寬46.4厘米,各幅之間有騎縫章,防止拼接錯誤。

譜單刊載:凡新生的子孫名字用紅字寫在譜單上,去世后則用墨筆描成黑字。改名時,用黑筆將新名寫于紙條上貼在舊名之上,表示此人已改名。

由72幅譜單構成的《巴爾斯博羅特始十九代家譜》,在篇幅上稱得上是中國譜單之冠。

經高娃推薦,在遠離沈陽市6小時車程的遼寧省朝陽市喀喇沁左翼蒙古族自治縣檔案館,我們看到了《喀喇沁左旗王爺烏梁海氏家譜》譜單,這份譜單的原件已被封存,復制品足足占了檔案館一整面墻。

喀左縣檔案局副局長計曉丹(蒙古族)介紹說:《烏梁海氏家譜》長約8米、寬約1.8米,以蒙古文按寶塔形寫于宣紙上,記錄喀喇沁左旗王爺烏梁海氏家族時間從清朝天聰九年(1635年)起,至道光十一年(1831年)止,譜單上可辨認的共有14代,計1920人,其中,塔布囊(蒙古語,意為駙馬)1049人,扎薩克(旗長)13人,郡王1人,貝勒3人,貝子2人,鎮國公4人,卓索圖盟盟長4人,內務府大臣1人,理藩院大臣8人,此外還有御前行走、協理、輔國公、喇嘛等等。

《烏梁海氏家譜》是成吉思汗黃金家族末代駙馬圖琳固英家族的譜單,記載了近300年的蒙古歷史,完善了蒙古族1000年的歷史追蹤,填補了蒙古政權及元順帝之后蒙古王朝沿革研究的空白。這份家譜現已列入《中國檔案文獻遺產名錄》。

東北內蒙地區少數民族譜單豐富,而位于西南地區的傣族譜單也十分精彩。

2017年4月20日上午,課題組在云南盈江縣圖書館館長馮乾寧等陪同下,來到盈江縣檔案局。根據我們的要求,管檔案的同志先后取出了四件有關傣族譜單的檔案。

其中一件《歷代宗圖》,家譜世系白緞墨書,長約120厘米,寬約80厘米。中間為一世祖希忠國,生二子曩戀、曩列,即二世祖希曩戀、希曩列;曩列生三子,即思忠、思平、思美,為三世祖,……先后共列15代。譜單右上首刊有譜序,簡介明初洪武二十三年希忠國隨丞相前往云南騰沖一帶,征剿立功的情況。

另一件《干崖宣撫司刀氏傣文家譜》則是一份傣文橫書的譜單,長60厘米,寬30厘米,計24頁,頁23行,行間間有漢文墨批30余處,如“南京上元縣”、“郗忠國”等字樣。

綜上所述,由口傳家譜、實物家譜、譜單等類別構成的少數民族原始形態家譜,生動形象,色彩絢麗,類別齊全,資料豐富,文化厚重,價值巨大,它們以自已鮮明的民族特色,大大豐富了中國家譜文化的內容。

特別是,少數民族家譜記載了中華民族如何形成的第一手資料:一些少數民族家族受漢族文化影響并逐漸漢化,成為漢族群體的組成部分;一些漢族家族由于各種因素融合到了少數民族中,成為少數民族的一部分;各少數民族之間也相互融合。少數民族家譜生動形象地揭示了中華各民族如何在歷史上彼此接觸、混雜和融合,逐漸形成今天這樣你中有我、我中有你而又各具個性的中華民族。

然而長期以來,由于各種原因,對少數民族家譜的整理和研究,已明顯落后于其他方面的少數民族歷史文化研究,少數民族原生態的家譜當今更面臨失傳消亡的危險。近幾十年來,世襲傳承口傳家譜的“祭司”越來越少,口傳家譜后繼乏人,實物家譜、譜單等大多深藏在少數民族居住的崇山峻嶺,山寨村落中繼承、保留這些原生態家譜的一些老人,越來越為老祖宗留下來的這些傳家寶即將失傳而萬分憂慮。

少數民族家譜是中華優秀傳統文化的瑰寶。今天,我們對這份文化遺產,要進一步提高對其重要性和緊迫性的認識,加強規劃,深入少數民族居住的山寨村落,有計劃有步驟地搶救、整理,這對于完善中國家譜文獻的寶庫,加強中華民族的凝聚力、向心力,推動中華民族大家庭的融合是十分有益的。

(作者為上海圖書館研究員)