袁運甫:藝術為社會服務

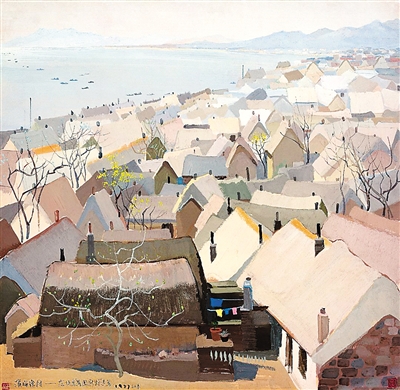

膠東落鳳漁村 袁運甫

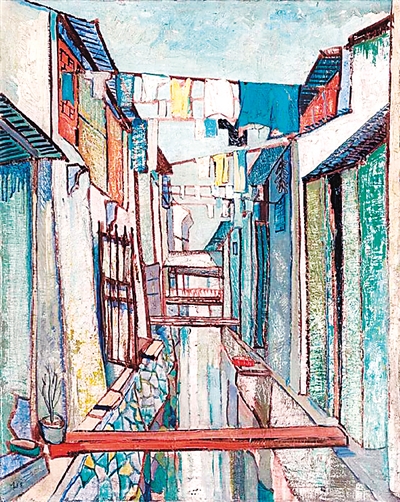

紹興魯迅路 袁運甫

日前,由清華大學、中國美術家協會、中國國家畫院主辦“光華——袁運甫藝術之美”在清華大學藝術博物館舉行。舉辦本次展覽是對2017年辭世的袁運甫的紀念,通過梳理他的藝術思想和作品,追尋一個藝術家的人生之路和美術史意義。

袁運甫,1933年生于江蘇南通,畫家、教育家。展覽展出油畫、水粉畫、水墨畫、彩墨畫等123幅作品,呈現出袁運甫在繪畫領域的成就,特別是他在現代色彩學和水墨藝術現代性的探索和成果。

第一部分主要展示了袁運甫的西畫創作。上世紀50年代,中國藝術家面臨的最大問題是如何使藝術參與到社會的劇烈變革中。袁運甫選擇到生活中繪畫,并從歐洲印象主義、后印象主義、現代主義藝術中研習藝術表現規律。上世紀70年代初,袁運甫在河北獲鹿縣農村務農,其間畫了大量的寫生作品,如《豬市》《井》等,從科學的光影入手,又融合了中國年畫、敦煌壁畫以主觀色彩為特征的表現方法,展現出深具中國本土鄉情和人文情感的西洋水粉畫作。這是袁運甫水粉畫創作的成熟期。

西畫創作之外,袁運甫也沒有忘記對水墨、彩墨畫的研究。“第一階段,父親認為線造型是中國繪畫的根本,因此上世紀60年代初以線造型的作品為主;到了第二階段,父親的創作開始強調重彩畫,他通過藝術實踐形成了色墨交融的新水墨風格;第三階段的創作比較自由,開始追求一些現代性的表達。”袁運甫之子、本此策展人之一袁加介紹說。

袁運甫的人生理想是用藝術來促進社會的進步,他堅信藝術讓世界更美好。因此,公共壁畫藝術之夢引領著袁運甫的藝術人生。

1972年,袁運甫接到為北京飯店大堂創作壁畫的任務,他創作了《長江萬里圖》。1977年,袁運甫受邀為毛主席紀念堂創作壁畫及公共藝術作品,他和黃永玉合作了紀念堂北大廳巨幅壁畫《祖國大地》,還為紀念堂創制建筑檐下陶瓷浮雕《花環》。1979年,袁運甫輔佐張仃組織了舉世矚目的首都機場壁畫群的工作,他自己創作了壁畫《巴山蜀水》,以工筆重彩描繪了從山城重慶到長江三峽的沿途景色,畫面氣勢凌云、景色宏麗,正是他“大美術”理論所追求“中國氣派和現代精神的面貌”的直接反映。

最能體現袁運甫“大美術”概念的作品是他在北京太廟的大型編鐘作品《中華和鐘》,這件作品使用了金、鋼、銅、鐵、漆、木、皮、玉、布9種材料,運用到刻漆沉金工藝、雕漆剔紅浮雕工藝、木浮雕貼金工藝、鍛銅浮雕工藝、大漆云雕工藝、鋼體敷灰髹漆工藝、掛件貼金工藝、玉石刻制工藝、鑄造工藝9種工藝,充分顯示了袁運甫在工藝與設計領域的綜合才能。

之后幾十年,袁運甫分別為國家大劇院、首都機場第二航站樓、尼泊爾議會大廈、北京地鐵建國門站、北京世界公園、北京建國飯店、北京燕京飯店、西安理工大學、南通中學、桂林七星公園、桂林西山公園等地創作大型公共壁畫作品,踐行著“藝術為社會服務”的理想。

袁運甫的藝術以“新色彩學”實踐為突破口,以“新水墨”為追尋目標,用“大美術”來引領社會審美進步。“他也為自己大美術的理想、新中國畫的理想、大壁畫的理想、藝術強國的理想、藝術大美的理想奮斗了一生。他不僅把中央工藝美術學院的‘裝飾’旗幟高高舉起,而且讓我們后代堅信不移。”清華大學美術學院資深教授劉巨德說。