英雄主義精神下的心靈成長與人性開掘 ——當前革命歷史題材戲曲創作新特點

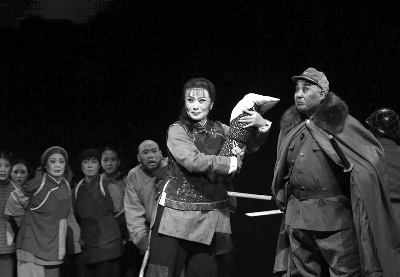

上黨梆子《太行娘親》劇照

革命歷史題材戲曲創作已經走過半個多世紀的歷程。與以往此類題材塑造高大全英雄形象常用的英雄視角不同,當前紅色題材戲曲創作一個突出的特點是普遍采用平民敘事視角。英雄主義視角重在表現英雄人物的英雄事跡,這在革命樣板戲如《智取威虎山》中有充分的表現,這既體現在編劇創作時的心理狀態,也體現在作品所塑造的英雄人物身上,同樣也會影響到演員對人物的表現,這實際上是一種居高臨下的俯視角度,是一種從崇高到崇高的審美過程。而平民主義的敘事視角,則是以一種自下向上移動的角度和態勢來塑造人物、表現人物,更注重人物內在的、心理的、情感的表現,注重表現人物的心理成長,即從平凡到崇高的變化過程。

這種平民化的敘事視角,在近年來涌現出的優秀紅色題材戲曲作品中有充分體現。如上黨梆子《太行娘親》在塑造趙氏形象時,有意運用欲揚先抑的手法來表現她從最底層的農家婦女到英雄母親的心靈成長,這樣的人物相比高大的英雄形象更加真實可信,更富現實氣息和人情力量。作品在開頭通過大張旗鼓地為孫子鐵蛋操辦滿月宴表現她視孫如命,結尾卻寫她為救全村人性命不惜在怒罵漢奸、鬼子后攜孫子同歸于盡;既寫她最初對鐵牛的抗拒與抵觸,又寫她出于善良熱心的本性對生病鐵牛的救助;既寫她作為一名目不識丁的農村婦女的封建迷信,又寫她面對強盜舍身飼虎的家國大義;既寫她最初的自私,又寫她初聞王營長叫她“英雄母親”時的反思、愧疚與覺醒,更寫她最終舍生取義。這一切,把趙氏從平凡低微到偉大崇高的轉變過程層次分明地表現出來,刻畫了趙氏這位平凡母親的心靈成長史和英雄蛻變史。《太行娘親》在塑造英雄形象時采用的是克制迂回的方式,但是在表達愛國主義主題時,卻采取了一種張揚而激烈的手法。作品借趙氏之口,痛罵漢奸和日本侵略者,這種酣暢淋漓的愛國主義情感宣泄,表現出鮮明而高昂的愛國主義情懷,這種愛憎鮮明的創作態度,在當前影視劇創作中對日本侵略者“泛人性化”傾向具有撥亂反正的意義。在當下某些娛樂至死、戲謔經典、解構英雄的不良風氣中,作品高舉愛國主義旗幟,再塑革命英雄形象,重建英雄主義精神,重構經典紅色敘事,對觀眾特別是年青一代有重要的教育意義。

當代戲劇創作非常重視“寫心”,而該劇的編劇之一李莉又特別善于表現復雜糾結的人性轉變,《太行娘親》是李莉繼《浴火黎明》后又一部深入探究人心和人性的紅色題材力作。《浴火黎明》塑造的“中間偏灰”的“叛徒”形象范文華,在自己的革命引路人和精神導師叛變革命之后痛苦、迷惘,失去對黨的忠誠和信仰,背叛了革命,被敵人利用反間計來瓦解獄中地下黨。正是在監獄中同志們的感召之下,范文華認識到自己原來建立在個人恩義基礎上對領導人盲目崇拜的錯誤,重建對共產主義的崇高信仰,成為堅定的革命戰士。這樣的人物形象令人耳目一新,他的救贖和自我救贖所體現出來的心靈成長,是獨特的“這一個”,填補了革命歷史題材人物塑造的空白,豐富了戲曲人物形象歷史畫廊。李莉還把對叛徒、“中間人物”的關注和塑造延伸到了京劇《黨的女兒》之中,雖然這部戲塑造的馬家輝形象是徹底的叛徒,但是該劇深入剖析了馬家輝叛變革命的原因:他投身革命為的是妻子、兒子和名利,共產主義解救全中國勞苦大眾的崇高理想和崇高信仰,只不過是他達到目的的手段。這樣有血有肉、有情感有內涵、有層次有變化、豐滿立體的叛徒形象,突破了以往平面化、類型化、臉譜化的創作模式。

“舍子”題材歷來是中國傳統戲曲故事里的重要母題,代表作品有傳統戲中的“趙氏孤兒”題材,許多劇種都有演出,新的改編作品以豫劇《程嬰救孤》為代表,程嬰舍棄親生子,救的不僅僅是趙氏孤兒,還有整個晉國半歲以下的嬰兒,更是中華民族見義勇為、自我犧牲的精神。在近年來出現的紅色題材作品中,“舍子”題材也不斷出現,除上述《太行娘親》,還有張曼君導演、劉錦云編劇的評劇《母親》。《母親》講述了抗日戰爭時期革命母親鄧玉芬把老漢和四個兒子送上戰場,他們全都壯烈犧牲的英雄故事。劇中,母親不但有在親兒子和八路軍戰士之間 “舍子”的艱難,還有為了保護部隊和百姓而捂死襁褓之中的小兒子的慘烈。

犧牲,是革命歷史題材文藝作品必然要面對的主題。無論是“太行娘親”“英雄母親”還是“黨的女兒”,她們都是為了家國大義而舍小家為大家、舍小情成大義的經典作品和經典形象,她們不但是英雄母親,還是孕育了英雄的母親。正是千千萬萬個母親的隱忍和犧牲,才賦予最危機時刻的中華民族得以救亡圖存的動力和源泉。舍生取義是中華民族的傳統美德,舍子求義也是感天動地的大義情懷。然而近些年來,一些評論者從泛人道主義和泛人性論的角度,對這種舍子求義的創作模式頗為詬病。且不說這種論調之下掩蓋的個人主義和利己主義傾向,這種脫離規定戲劇情境和具體時代的評判就是武斷的、先入為主的,是對歷史上無數在國難當頭之際為了家國大義和民族安危而舍生忘死、殺身成仁、自我犧牲的先烈們的無視和否定。

在藝術成就和舞臺呈現上,當前的紅色題材戲曲創作同樣取得了可喜的成就。評劇《母親》以倒敘的方式、意識流的手法,以母親的小兒子小仔的精魂形象和一曲《望兒歸》作為貫穿全劇的線索,通過回憶的方式,追述母親的六位親人一一犧牲的過往,其充滿現代意識和現代思維的導演手法、在傳統戲曲程式創作原則基礎上對現代新程式的創新、對民族音樂的運用,對當代戲曲的發展具有重要的啟示意義。《太行娘親》中趙氏懷抱孫子被活埋井底的場景,直接把漫長而慘烈的死亡過程呈現出來,與一般革命歷史題材英雄慷慨就義的場景不同。這一場景,就像古希臘雕塑《拉奧孔》把死亡的過程永久定格,成為該劇另一獨創之處,既給編劇創作抒情段落提供空間,又為導演的舞臺呈現提供想象和創造的可能。

在如今的和平年代,革命歷史題材戲曲創作尤為必要和重要,它們以鮮明的愛國主義主題和英雄主義精神引領人,以磅礴的情感和昂揚的激情感召人,以先烈們的抗爭與犧牲、理想與追求吸引人,以英雄人物的心靈成長和人性光芒感染人。牢記歷史,不忘初心,這不但是對歷史的重溫、對英雄的緬懷,更是對當下的珍惜。