茶馬古道上的石頭部落

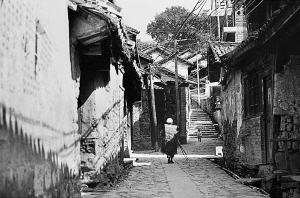

茶馬古道第一鎮——臨滄鳳慶魯史鎮。 資料圖片

石板的路,石頭的墻,石片的屋頂,石砌的圈舍,石片的水缸,石打的豬食槽……滇西臨滄鳳慶魯史鎮沿河村內,這個名叫塘房的石頭部落、太古村莊,千百年來茶馬古道從中穿過,南下約30公里到瀾滄江;北上約十公里到茶馬古道第一鎮——魯史鎮。這石頭的村莊站在路上,將馱滿茶葉、布匹、鹽巴以及各種貨物的馬幫迎來送往。穿村而過的故道,路面的石板被萬千馬蹄磨得光亮,踏下深深的蹄印。而今,馬幫遠走,背影依稀,只剩下這石頭的村莊安靜地站在古道上,迎送每天的日出月落,迎送歲月的春去秋來。

那條石板的村道,是舊時茶馬古道穿村而過的一段。那些鋪路的石板,仍保留著初始的樣子,或狀若屋檐,或狀若石磨,或狀若青峰,或狀若月芽,又或狀若村莊里的牛馬雞狗。也有許多地方是將石塊插地而鋪的,只將窄窄的石脊露在上面,既可以防滑,也更能經受住馬蹄的磨礪。從冬日上午斜斜的陽光里看過去,那些密密排列的青色石脊,仿佛是在非洲大草原上密集奔跑的象群,正向著有水草的遠方遷徙;又像是一條河流緩緩流淌的波紋,正越過河里那些大大小小的石塊,向著低處某個遠方流淌。而石板和石脊間那些生起細碎雜綠的縫隙,就在這石板和石脊的古道上彎彎曲曲地連接起來,像一條細細的、通往春天的路。路旁的核桃樹,將枝丫的影子疏疏地投到路上,將這石板和石脊鋪筑的古道,勾畫出新的圖畫。

那一面面清朗的石墻,是村莊不老的風景。那無數的石塊像是暗中奉了神秘召令,整齊地在大地上站立成墻,或是方圍成屋,圍住一方炊煙和日月,或是立于道旁,守護一片莊稼與茶園。細看那些石塊的縫隙,用以粘黏和固定的拌泥或水泥極少,一些老墻的上面,連那極少的粘黏也幾乎在年復一年的風雨里散蝕殆盡,但那些石塊依然若初時一樣整齊地疊在一起。若非接受了某種神秘的號令,這樣多的石塊為何能幾乎不靠外力在大地上站立,并且一站就是千年?

那些青色的石片,就像雨水里的青苔,從地面一片一片爬上了屋頂。中國大地上數千年來用以覆蓋屋頂的瓦,在這里被青色的石片取代。它們一片搭著一片緩緩鋪開,就像中國畫里層層皴開的墨,一筆一筆地向外抹開;又像是一池被風徐徐吹開的春水,輕漾出一片片漣漪。村莊里那么多的屋頂、那么多的石片,卻永遠找不出完全相同的兩片。在那依著山勢斜斜展開的石片屋頂中間,偶爾露出一兩根電線桿,以及看不清牌子的太陽能熱水器。進村口一戶人家的院子里,石板的屋檐下,一場喜事剛剛落下帷幕。

據說,這石頭的村莊舊時曾是古道上的一道哨卡,所設起始不詳。百度漢語對“塘”字的釋義中有一條:驛站關卡,明清駐軍警備的較小轄地。在地圖上看鳳慶,沿瀾滄江有諸多如新塘、紅塘、松林塘這樣帶有“塘”字的地名。這些帶著“塘”字印記的所在,曾是數千里茶馬古道上查盜緝私、守護商旅的關卡和哨所。而塘房只是其中的一座。

從塘房往南,不足百里是舊時的順寧府,往北十公里是古驛魯史、明萬歷26年起設立的阿魯巡檢司。在時光的深處,塘房這個石頭上的哨卡,也曾駐守著十五兵丁,年復一年看馬幫馱著茶葉、貨物,沿著古道走過村莊去向遠方。若是馬幫以及古道上出了什么意外,塘卒騎上快馬,沿著古道將消息遞報到北面的巡檢司,又或者再奔向瀾滄江南岸的順寧府。

冬月的塘房,石板的村道和石頭的村莊外面,地里全是肥肥的豆麥。蠶豆長得太葳蕤,遠望過去,竟看不見一寸露著的地面。麥子長得太茂密,老母雞領著小雞走進去,便不見了蹤影。菜地里的青菜長得太肥綠,陽光照到上面,也染上一身亮汪汪的綠。唯有茶樹是深青色的,在那安靜的深青色里,無聲地凝聚著春的新芽。

結得密實的柿子被連枝摘來,掛在檐下的柱子上,等著它變軟,從內里醞釀出濃稠的甜蜜。盆里的蘭花綻開青綠的花瓣,露出紫紅的花舌。一只米黃色的肥貓,一會兒和狗四腳相對地睡在院子臺階下的陽光里,一會兒又竄到正屋樓上的窗口蹲踞著,看落在青石板的屋廈上的陽光,看院子里的人喝茶、曬太陽。

茶是鳳牌滇紅·經典1958。“香氣雋永而芬芳,水色鮮紅而明艷。”淺褚色的包裝紙袋上,印著山峰、茶園以及經典1958的介紹。這茶馬古道故地,一泡紅茶在冬天的陽光里,緩緩洇開它半個多世紀的明艷湯色。

從地圖上看,滇西茶馬古道,不論是從順寧經魯史—蒙化—大理—麗江—中甸一路北上進入西藏,還是從內地經大理—蒙化—魯史—順寧一路往南,位于兩江之間的魯史,以及這塘房,都是馬幫必經的驛站。上世紀30年代末,在抗日戰爭的烽火中,中國原有的紅茶產區淪陷中,作為重要戰略出口物資的紅茶貨源中斷。滇西順寧被開辟為新的紅茶生產基地。首批“滇紅”就是沿著茶馬古道,走過瀾滄江上的青龍橋,經過這石頭的村莊和古鎮魯史,一路走向昆明,走到了倫敦。

湯色依然,茶香如舊。古道穿過的村莊,石板的馬道還保留著舊時的模樣,只是不見了馱滿茶葉的馬幫。正午的村莊是寧靜的。幾只小豬在石板的村道上撒歡。一只母雞帶著它的孩子,悠然地在村道上踱步。一個中年的男子戴著草帽,趕著牛群走過,牛蹄在石板的路面上踏出一片雜亂的踢踏聲。一位白發的奶奶拄著手杖坐在房后的道路旁,依然耳聰目明的她,說自己已經90歲了。