弋舟:一個小說家可能需要依靠歲月才能變得更為可靠

答題者:弋舟

提問者:木子吉

時間:2018年3月

簡歷

祖籍江蘇無錫,西安生西安長,現居蘭州,國內文壇“70后”代表性小說家之一。曾獲郁達夫小說獎(第三、四屆)、中華文學基金會茅盾文學新人獎、魯彥周文學獎等。著有長篇小說《我們的踟躕》等五部,小說集《劉曉東》《丙申故事集》《丁酉故事集》等多部,隨筆集《猶在缸中》等兩部,長篇非虛構作品《我在這世上太孤獨》。

1/ 你說過“西安,生于斯長于斯”,在你的童年記憶中最深刻的是什么?

西安在我心目中是座永遠的“大城”。當然,這個“大”里有不少主觀的因素,但我想,卻也不乏客觀的依據。眾所周知,它是著名的古都,見證過我們這個文明最為輝煌的時刻。當我離開它,每每憶及,腦子里總是這樣一幅想象中的畫面——八百里秦川之上,一座大城亙古屹立。在我,這個想象堪稱“隱喻”,它在精神源頭中,至少給我這樣一個自稱“沒有故鄉的人”某種象征性的歸屬感。童年記憶里最頑固的,當然是這座大城的城墻——那是中國現存規模最大、保存最完整的古代城垣。它穿越時空,對應于當代,非常奇妙地約束出一個中國之“城”的形態,在根本上區別于現代城市的概念,但又古今映照,時刻提醒著你基于我們的文明去理解世界,理解生命。其次,我們這代人經歷過有限的物質匱乏年代,于是你就能理解我童年記憶中關于食物的記憶了,譬如一毛錢一碗的岐山臊子面。由之,城墻和臊子面,構成了我童年精神和物質的雙重記憶。

2/ 從2000年開始發表小說,到近兩年憑借《我們的踟躕》《所有路的盡頭》等作品在茅盾文學新人獎、郁達夫小說獎及百花文學獎上屢屢獲獎,你是怎樣走上寫小說的文學之路的?

這樣的問題我越來越感到難以回答。因為它似乎隱含著一種“規劃感”在里面,似乎我們成為今天的自己,是按照一張圖紙設計出的結果——你在某一刻邁了右腳,繼而走出五十米左轉,等了10分鐘紅燈,然后……好了,最終你走到了現在的位置。可這顯然不符合我們的感受,我們站在了今天,委實難以細數自己的步履,那個“怎樣走上”的問題,在我看來幾乎是無可追究的。你能回答自己是怎樣走上媒體之路的嗎?當然,這其中可能是會有些契機,譬如你學了新聞,譬如恰好在你找工作的時候這家媒體正在招人,但我覺得這些都不構成本質上的答案。實際上,在我今天的感受中,我們生命之旅那些重要的事實,可能都不是一個自我選擇的結果,在某種意義上,我們可能是在“被選擇”。那么好了,我是怎樣走上寫小說的文學之路呢?我只能回答:那是許多非我意志所決定的原因共同作用著的。

3/ 你的故事里有許多社會問題,而且隱含著一種“悲劇性”氣質,比方說《如在水底,如在空中》里兩個生活中的受挫者,《會游泳的溺水者》里藏于人性暗處的腐敗,《巴別爾沒有離開天通苑》里因為“偷貓”被網絡輿情詛咒的無助……你平時很關注社會熱點嗎,你的創作靈感通常會來源于此嗎?

大多數時候鑒于今天資訊的發達,我們其實已經難以“不關注”了,就像出門淋雨,你無法不感知到雨水的存在。對此,我肯定不會“很”關注,我沒有這樣主觀上的故意。這和職業的工作方式有關吧,我的工作并不建立在對于社會熱點的必然關注上,靈感有時或者可能來源于此,但遠遠談不上“通常”。就我的認識,“通常”那是一個記者的工作方式,但作為一個記者,想必你也未必“很關注”。在一定意義上,我們關注的可能都不是“熱點”本身,而是“熱點”其后所含納的人性奧秘,那是更為本質和更為恒久的命題,相較于“熱點”的偶然性,我們著力在必然性的探究上。可這種認識如果導致出對于社會性問題的漠視,也是非常值得警惕的。

小說在我看來,從來就不應該擺脫它的社會屬性,所有偉大的靈魂敘事都有其堅固的塵世基礎,所謂“從俗世里來,到靈魂里去”。一個事件,當其成為“社會熱點”,必然便有了“標本”的價值,身為一個“社會的人”,你理應對其作出自己的觀察。至于“悲劇性”,也許是因為我就是這樣一個觀察著世界的作家,也許是因為這就是世界的本質,也許,基于一個“悲劇性”的底色,我們才能建立更為可靠的盼望,建立對于人的基本的理解和同情。

4/ 你經常會做怎樣的寫作計劃?

近些年我的寫作計劃一部分是外力使然,譬如和出版機構達成了某個選題,或者也難免接受一些命題作文。對此以前我可能是比較排斥的,但逐一實踐下來,又覺得這種“被動式”的寫作也不乏可取之處。它更像是一個“任務”,有約束力,有緊迫感,落實的過程有一種“工作的倫理”。所謂“工作的倫理”,可能就是負責任、兌現專業水準的要求。在這種狀況下,我完成了《我在這世上太孤獨》這種非虛構的長篇寫作,采訪了數十位空巢老人,無論作品面世受到的關注,還是工作過程給予我自身的啟迪,都有著出人意料的效果。

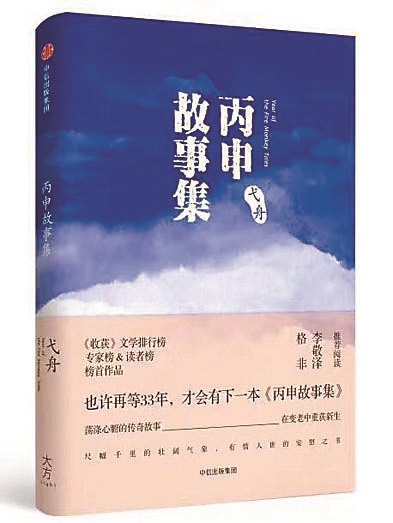

再者,另一部分就是自發地計劃寫作了。2016年,我寫出了《丙申故事集》,2017年,我寫出了《丁酉故事集》。這兩部短篇小說集有著充分的“計劃”色彩,我計劃著每一年完成一部集子,首先是因為深感當下我們文學出版的混亂——作家們的小說集重復出版,一本和一本之間內容普遍地大量交叉,換一個書名,重新組合一下篇章,于是就又擺在了讀者面前。這種現象當然是對讀者的不負責。如今嚴肅文學的讀者已然稀缺,基于對生態的維護,我們都得約束自己的輕率。所以我想以這種方式,出版一本就是一本,全部是新作,并且絕不再和其他的作品拼湊集子。有了這樣的第一動機,實踐過程中許多意識也逐漸顯現。譬如,無論“丙申”還是“丁酉”,這種專屬中國的紀年方式,都成為富有意味的寫作計劃,它們折射著我如今的世界觀,而“故事集”的命名,又強調著如今我對小說這門藝術的認識,它表達著我的方法論。

5/ 你平時的寫作狀態是怎樣的,遇到瓶頸期如何越過?

寫作純然是一種創造性的勞動,在我,從第一個字開始就是瓶頸,這種狀態一直要到畫下最后一個句號。整個過程就是持續地克服,就像連綿不斷的障礙橫在眼前,你要么匍匐著鉆過去,要么縱身躍過去。“過去”的姿態各異,有的很好看,有的就很難看。但好看與否不是關鍵,“過去”才是關鍵。于是,在我看來,寫作的過程就是一個“從權”的過程,在其中體認自己的無能,接受自己的有限,使出渾身解數,連滾帶爬地奔赴最后一個句號。

6/ 現在有一種說法,認為文學被邊緣化(相較于上世紀八九十年代甚至出現有人會擔心文學就要消亡了的論調),你怎么看這個現象?

我們曾經談論過許多“消亡”,有些貌似真的兌現了,有些貌似兌現了的只是“談論”本身的消亡。而且,現在我認真想一下,似乎自己并未真的見證過什么事物的“消亡”。噢,座機似乎是消亡了,但手機還在,這說明,在本質上,人類溝通的需要并沒有消亡;清朝消亡了,但政治還在,人類管理自身的要求須臾不曾遞減,消亡了的,僅僅是那些外在的支持形式。在這個意義上,文學等同于人類的這些本質性需要,與人之屬性緊密關聯,于是,當我們談論文學之消亡,只能將人類的消亡作為前提。可它如今的確是“被邊緣化”了,但這不重要,此起彼伏,曾經的喇叭褲也被邊緣化了,但有一天它可能也還會回來,回不來,也不妨礙依然有人穿得很好看,更不妨礙人類那份持之以恒裝扮自己的企圖。我們現在不就依然還在談論著文學嗎?

7/ 你看重文學創作之后的商業營銷嗎?

這同樣難以回答。我們看重長壽嗎?當然看重,可活成人瑞對大多數人而言,都只能是一個泡影。文學有其特殊的屬性,在相當大的意義上,它的確是“小眾”的乃至是與商業邏輯對立的,但對于利益最大化的訴求,又是人性的普遍屬性。作家也是人,所以他們活在普遍人性與文學特殊性的矛盾中,張口結舌地回答著記者們提出的這些問題。

8/ 從事文學創作對你影響最深的人?

媽媽。她是學中文的,對于文學有著一個知識女性那種過分的信任和依賴。我是她的兒子,當然深受影響。我是在她手提蘸了水的網兜的抽打下開始見識文學的——她讓我每天背會一首唐詩。

9/ 前不久,作家紅柯突然英年早逝,除了悼念之情,同作為文學陜軍的一員,你覺得你自己的寫作風格和創作野心是什么?

紅柯是我熟悉的作家,也有私誼,他的猝然離世,令人震驚悲慟。但我并非“文學陜軍”的一員,我生長在西安,唯一能自如說出的方言是西安話,但如今生活在蘭州,從形式上,沒有人將我認定為“陜軍”的一員,并且,內心里我也沒有一個置身“某軍”的愿望。可是,如果“文學陜軍”不單單是一個地域性的指涉,而是某種文學精神的昭示,那么,我愿意被囊括在其中。相較于批評家指認的那種“陜軍”風格,我的寫作與其還是有出入的,但是我想,當我們將“文學”從世相之中單獨拎出來后,就不要在“文學”之中又拎出諸多的差異了吧,那樣太令人疲憊。我更愿意將“文學”想象成一個恒定而統一的整體,對其,我沒有野心,只是越來越深感自己能力的有限。

10/ 寫小說帶給你最大的收獲?

它讓我可以睡到自然醒,生而為人,我認為這就是自由的重要兌現。

11/ 臨近知天命之年,會有哪些感慨,現在是什么狀態?

真的是開始羨慕年輕的生命了,甚至羨慕年輕的愚蠢。也真的是懂得了“活著”本身就是最大的意義。依然還會保有愚蠢的盼望——明知道愚蠢,但也愚蠢著不肯放棄,只是開始以一種欣賞的態度來看待自己的愚蠢了,少了一些對峙的緊張,瞧,這個愚蠢的人。“知天命之年”這組詞真的太扎眼了,透著股活膩歪了的勁兒。所以“愚蠢”可能就是對于“知天命”的抵抗。

12/ 你對故鄉怎么看?

我曾經說過“我沒有故鄉”。這不僅僅是一個文學性的修辭,實際上,我的個人經驗就是如此。我的父輩從江南來到了西北,而我,從西北到了更西北的地方。故鄉于我,沒有一個地理意義上的歸屬,如果非要給自己一個據點,那么好吧,如同歌里唱到的——你在我的心里永遠是故鄉。這個“你”,是一切我所忠于的和想要委身的,是一切接納我并且憐憫我的。

13/ 提起兒子,你正在陪著少年經歷千軍萬馬過獨木橋的高考,你對他的最大期望是什么?

還是好歹過了那“橋”吧,即便匍匐跳躍,即便連滾帶爬。我們活在秩序里,服從秩序,這沒什么可說的。若要過度美化我們個人化的理念或者過度貶斥秩序的非人性,這既不符合我們實際的行為也無異于在塵世獲得有限的自由。當然,如果兒子落水,我會在橋下接著他,將他身心無恙地攙扶住,因為我是他爸爸。

14/ 你最欣賞的朋友品質?

樸素誠懇,有正確的三觀,當然,要是還有不凡的見地就更好了。

15/ 你認為幸福是什么?

塵世安寧。有干凈的衣服,有健康的食物,有體力能夠適應的勞作,有溫柔的陪伴。當然,鮮衣怒馬也很好,食不厭精也不錯。

16/ 你平時有哪些閱讀偏好,對你影響最深的書和作者?

囿于工作性質,我的閱讀可能是一種非常“狹窄”的閱讀,好比工程師看的是圖紙,我看的更多的只能是小說。這種閱讀除了專業價值外,我認為作為“閱讀”的本意,是不值得肯定的。小說在我看來,是一種階段性的讀物,對其的閱讀,一般在三十歲之前完成就可以了,那時候,閱讀小說的確有益于人格的養成。但人過三十,虛構性的作品就可以少讀乃至不讀了。但這并不說明寫小說只能在三十歲之前,也許恰恰相反,一個小說家,可能反倒要依靠歲月才能變得更為可靠。人情練達,世事洞明,這些小說家理應具備的質地,唯有歲月可以賜予。于是對于我這種特殊的讀者,你就可以理解我難以回答某個作家或者某本書對我構成了根本性的影像了,因為那的確是一個龐大的體系,就好比我們無法指認是哪一口飯令我們長到了今天。

17/ 日常生活中你是嚴肅還是會時常開玩笑,你是悲觀主義者嗎?

我覺得還是比較喜歡開玩笑的吧。許多鄭重之情,借由玩笑來表達,是上帝給人的一項寶貴的能力,但顯而易見,這里面有輕浮的風險。如果非要做出一個認定,我承認我是傾向于悲觀的,但“主義”或許談不上,至少,我不想將自己的世界觀宣稱出“主義”那樣的強度。那樣太容易造成誤解。這個世界莫名其妙地會對一個“悲觀主義者”報以歧視,但對“樂觀主義者”也往往做著不加思考的懷疑,所以類似的提問都如同陷阱。

18/ 新春伊始,未來的兩到三年有什么創作規劃?

我難以有個長期的規劃,哪怕只有兩到三年。這個世界如此急促,計劃永遠趕不上變化,而且,我對自己也沒有那么篤定的把握。所謂“規劃”,往往更像是一個自我祝福,想得都是好事兒,人一想好事兒,往往又多少會有些不切實際。人本質上的盼望其實就那么幾點,身體健康、萬事如意什么的吧,這種基本的盼望,就不是階段性的“規劃”了,它是終其一生的妄念。如果是特指創作的規劃,我也只能回答出今年的內容,它們大致是:寫一本名叫《戊戌故事集》的小說集,這是對《丙申故事集》和《丁酉故事集》的延續,一件事情一旦有了延續性,意義便會自我生長乃至變得重大和繁盛;寫一本童書,這是和出版社早有合約的事,必須得完成了,我自己也有通過一本童書的寫作來拓寬自己文學想象的愿望;動筆寫一部長篇,這也是久拖未果的一個任務;為下一本非虛構的寫作做些預熱,這本書將關注抑郁癥,可以想見,那將是一件浩大的寫作考驗;參與一些新書的推廣活動……天啊,不能再掰著指頭數下去了——瞧,這個愚蠢的人。