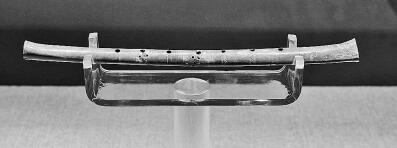

賈湖骨笛

圖為日前在河南博物院拍攝的骨笛,舞陽縣賈湖村出土。資料圖片

【《如果國寶會說話》解說詞摘登】

9000年前一只仙鶴死去,把翅骨留在原始人的村落里。人們捧著它,耳邊響起鶴群哀悼的聲音。

把仙鶴的翅骨鑿成樂器。這是一次勇敢的嘗試。一支樸素的骨笛由此誕生。它的孔排列上下不一,吹口也還沒有那么講究。但先人們用神奇的靈感創造了一種樸素的樂器,并延續發展,不斷豐富,直到今天。

中央民族樂團笛簫演奏家丁曉逵一直珍藏著一支仿制的骨笛,它的范本,就是7800到9000年(前的)史前聚落遺址河南賈湖遺址出土的骨笛。1986到1987年,在河南賈湖遺址出土了20多支這樣的骨笛,這也是中國目前出土的最早的樂器了。

早期的骨笛可能只是為了模仿鳥叫,以吸引獵物;慢慢地,狩獵之后的歡慶,讓這些骨笛變成了樂器;再后來,人類的審美不斷升級,人們開始需要越來越復雜的樂音……

在這些賈湖骨笛中,從最早的五孔,到后期的七孔甚至八孔,正反映著這種文明的進化。很多人認為傳統的中國音樂是五聲音階,七聲音階是外來傳入的,而七孔的賈湖骨笛已經可以發出近似今天的七聲音階,這也讓很多研究者改變了對中國古音樂的看法。

而要在仙鶴翅骨這樣不規則的管子上找到吹孔的完美位置,狩獵的原始人必須一點點嘗試、修正。直到今天,頂級的笛簫調音師都在用這種傳統的方法。

9000年斗轉星移,生活逐漸轉化為藝術。骨笛也慢慢演變成竹質笛簫的大家族。

今天,在丁曉逵以及更多的中國音樂家這里,這些來自幾千年前的樂器,也具有非常現代的表達。只是賈湖骨笛的影子也許一直在背景處低吟著歷史的回聲。

穿行在骨笛孔洞之間的是9000年前人類的呼吸,那是文明的先聲,那時風動,此時心動。