非遺記憶照亮絲綢之路 “文化記憶——中國絲綢之路非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展”在京開展

泥彩塑:陜西八大怪(漢族)

陜西鳳翔

制作者:胡新明(國家級非遺項(xiàng)目代表性傳承人)

薩巴依(維吾爾族)

馬頭琴(蒙古族)

內(nèi)蒙古(上世紀(jì)60年代)

銅鎏金白度母像(藏族)

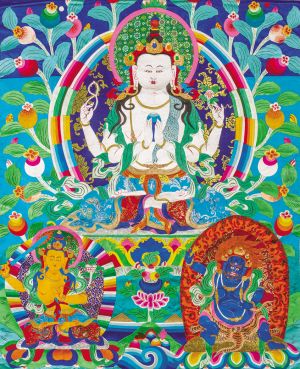

堆繡唐卡: 密宗三怙主(藏族)

銅鼓(壯族)

廣西賓陽(漢代)

“松鷹”賀蘭石刻方形硯臺(tái)(回族)

寧夏銀川(上世紀(jì)50年代)

夜光杯(裕固族)

甘肅酒泉(上世紀(jì)50年代)

“壽”字銅盤(回族)

1月5日,由國家民委支持,民族文化宮主辦,民族文化宮博物館承辦的2018年新年特展“文化記憶——中國絲綢之路非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展”在民族文化宮正式開展。國家民委副主任李昌平出席開幕式并宣布展覽開幕。

舉世聞名的絲綢之路不僅構(gòu)筑了亞歐非商貿(mào)交通網(wǎng)絡(luò),也是人類歷史上重要的文化交流通道。公元前2世紀(jì),張騫從長安城啟程出使西域,橫貫東西、連接歐亞的絲綢之路由此開通,中西方之間的文化交流進(jìn)入新紀(jì)元。漢朝以降,絲綢之路的內(nèi)涵不斷拓展,形成了以沙漠、草原、海上干線為主的網(wǎng)狀交通系統(tǒng),并在唐代達(dá)到鼎盛。作為當(dāng)時(shí)東西方之間最重要的文化通道,絲綢之路實(shí)現(xiàn)了多民族、多宗教、多地域的文化交流和融合,并因此孕育了極為豐富的非物質(zhì)文化。沿線不同民族的人們在交往交流交融的過程中,形成了內(nèi)容豐盈且獨(dú)具特色的生計(jì)方式、宗教信仰、節(jié)慶禮儀、文學(xué)藝術(shù)等。這些非物質(zhì)文化,浸透著一個(gè)民族的審美意識(shí)和厚重情感,是一個(gè)民族珍貴的精神財(cái)富和文化記憶。

本次展覽共展出159套307件館藏珍品,均為絲綢之路沿線13個(gè)省、自治區(qū)、直轄市(陜西、河南、山西、寧夏、青海、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、四川、重慶、云南、西藏、廣西)的國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目。這些展品種類豐富,包括樂器、瓷器、書畫、金銀器、漆器、服飾、織錦、刺繡等;涉及民族眾多,展現(xiàn)了我國21個(gè)民族的傳統(tǒng)文化;年代跨度大,既有西漢時(shí)期的銅鼓,也有明清及民國時(shí)期的文物,還有國家級非遺代表性傳承人及民間工藝美術(shù)大師的精美手作。展品在體現(xiàn)精湛技藝的同時(shí),也傳遞著極為重要的歷史、藝術(shù)、人文等價(jià)值。

“這面西漢時(shí)期的壯族銅鼓出土于廣西賓陽,面徑69厘米,高46厘米。因?yàn)槟甏眠h(yuǎn),其上很多小配件已經(jīng)掉了,體現(xiàn)出厚重的歷史感。”展覽現(xiàn)場,民族文化宮博物館館長助理羅吉華向參觀者介紹說,銅鼓在歷史上最早是起到傳遞信號(hào)的作用,比如祭祀和節(jié)慶時(shí)用來召集群眾。明清時(shí)期,銅鼓演變成一種樂器。直到現(xiàn)在,南方的少數(shù)民族在節(jié)日里都會(huì)打銅鼓,形成了一種區(qū)域文化。

據(jù)羅吉華介紹,此次展覽曾在2016年作為文化部、甘肅省人民政府等單位聯(lián)合主辦的“首屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會(huì)”的重點(diǎn)展覽項(xiàng)目,在甘肅敦煌展出。再次展出,在展品的選擇上以民族文化宮館藏文物為主,新增了“國家級非遺項(xiàng)目”和“國家級非遺傳承人的精美手作”內(nèi)容,讓參觀者既能看到絲綢之路昨日的輝煌,也能看到非遺項(xiàng)目今日的新姿。

除了精美的展品和圖片,此次展覽還展出了10余部非遺文化題材的視頻資料,并設(shè)置了非遺項(xiàng)目的互動(dòng)活動(dòng)。觀眾可以在現(xiàn)場拓印制作木版年畫并將作品帶回家,親身體驗(yàn)非遺文化的精彩。

據(jù)介紹,此次展覽是民族文化宮學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,堅(jiān)定文化自信,踐行“一帶一路”倡議,傳承“和平合作、開放包容、互學(xué)互鑒、互利共贏”絲路精神的一次有力實(shí)踐,是民族文化宮履行公益性職能、提高公共文化服務(wù)水平的重要舉措。展覽將持續(xù)至3月31日,其間向觀眾免費(fèi)開放。