草原上的“紅色文藝輕騎兵”

兩個人的烏蘭牧騎(1974年,鑲黃旗)

烏蘭牧騎表演新創民族舞蹈“布谷鳥”(1963年,莫力達瓦旗)

文藝輕騎兵——烏蘭牧騎(1962年,烏蘭布和沙漠)

近日,習近平總書記給蘇尼特右旗烏蘭牧騎隊員們的回信在文藝界引起強烈反響,廣大文藝工作者表示,要深入生活、扎根人民,努力創作出更多接地氣、傳得開、留得下的優秀作品。蘇尼特右旗烏蘭牧騎的隊員們表示,習近平總書記的勉勵讓大家信心滿懷,今后將加倍努力創作出更多更好的作品,發揮好演出、宣傳、服務等功能,為新時代基層文化事業發展貢獻力量。

烏蘭牧騎的蒙古語原意是“紅色的嫩芽”,后被引申為“紅色文藝輕騎兵”,是適應草原地區生產生活特點而誕生的文化工作隊,具有“演出、宣傳、輔導、服務”等職能,深受廣大農牧民歡迎。1957年,蘇尼特右旗成立了由9名演員組成的內蒙古第一支烏蘭牧騎。由于他們的節目靈活新穎、貼近生活,思想性、藝術性、觀賞性有機統一,廣受草原人民喜愛。此后,內蒙古各地紛紛效仿建立各自的烏蘭牧騎。

烏蘭牧騎始終堅持不懈地全心全意為農牧民服務,被農牧民親切地稱為“瑪奈(我們的)烏蘭牧騎”,烏蘭牧騎隊員則被喚作“瑪奈呼和德(我們的孩子)”。烏蘭牧騎的隊員多來自草原農牧民,往往都是一專多能,報幕員也能唱歌,唱歌的還能拉馬頭琴伴奏,放下馬頭琴又能頂碗起舞。這種精悍的文化工作隊,演出不受場地、舞臺、布景等限制,隨時隨地可演,節目都是自行創作,主要取材于農牧民的生活,以農牧民喜愛的歌舞為主。更值得一提的是,他們不僅能在臺上演出精彩的節日,走下舞臺還能做飯洗衣,為農牧民修理家用電器,傳播科學文化知識。

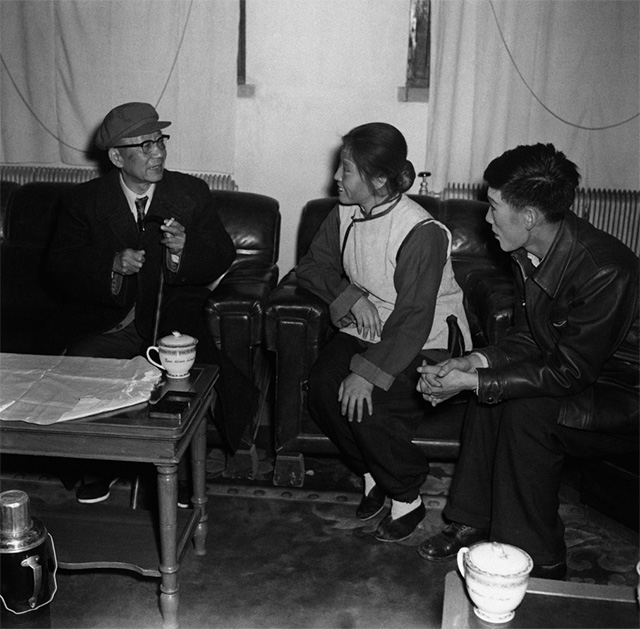

達斡爾族攝影家思勤從1947年在《內蒙古自治報》(現改為《內蒙古日報》)工作。在他數十年的新聞攝影生涯中,拍攝了許多關于烏蘭牧騎的珍貴照片,其中既有烏蘭牧騎的演出場景,也有作家老舍、詩人納·賽音朝克圖與烏蘭牧騎交流的畫面,為烏蘭牧騎的發展史留下了深刻的印跡。從這些照片中可以看到,烏蘭牧騎隊員們與人民群眾親如一家,有著昂揚的精神風貌。

在數十年的演出實踐中,烏蘭牧騎創作出許多優秀劇目,如“頂碗舞”、“鄂爾多斯婚禮”、“筷子舞”、“炒米飄香”、“騰飛的駿馬”等,同時也培養造就了一大批優秀的文藝人才,如德德瑪、巴達瑪、金花、圖力吉爾、朝魯等。目前,內蒙古草原上活躍著75支烏蘭牧騎,每年演出超過7000場。而他們的颯爽英姿,會在新一代攝影者的鏡頭下得到記錄。

烏蘭牧騎在那達慕大會(1972年,蘇尼特左旗)

內蒙古直屬烏蘭牧騎隊員、歌唱家牧蘭為農牧民演唱(1963年)

烏蘭牧騎隊員通過廣播“唱支山歌給黨聽”,歌唱自己的幸福生活(1960年,莫力達瓦旗)

作家老舍與烏蘭牧騎隊員探討文藝創作(1963年,呼和浩特)

烏蘭牧騎隊員為牧民拍全家福(1973年,東烏珠穆沁旗)

詩人納·賽音朝克圖為烏蘭牧騎隊員授課(1962年,呼和浩特)

文藝輕騎到牧戶(1966年,蘇尼特右旗)

烏蘭牧騎的演出總是吸引著牧民前來觀看(1973年,東烏珠穆沁旗)

(思勤/攝 李柯/文)