科幻文學中的引力波:人類從未停止過的時空穿越夢想

北美引力波發射臺被摧毀。

歐洲引力波發射臺被摧毀。

亞洲引力波發射臺被摧毀。

太陽電波放大功能被全頻段壓制。

引力波宇宙廣播系統無法回復,黑暗森林威懾終止。

如果你讀過劉慈欣的《三體》第三部《死神永生》,會對引力波出現時這幾行黑體字留下印象。

進入十月以來,關于引力波的討論熱度是“一波未平一波又起”。10月3日,美國科學家雷納·魏斯、巴里·巴里什和基普·索恩因在引力波探測中發揮的先鋒作用而獲得2017年諾貝爾物理學獎。

10月16日,科學家們在多國宣布成功探測到第一例雙中子星引力波事件,人類首次窺見引力波源頭的奧秘,不再是“聽到”,而是實在地看到。這意味著,引力波天文學的時代正在到來。

邂逅“時空漣漪”

愛因斯坦1916年在廣義相對論中預測了引力波的存在。廣義相對論認為,如果黑洞這種超大質量的物體相互作用,就會產生引力波,而且這種波會傳遍整個宇宙。

關于引力波最形象的描述可能就是“時空漣漪”了。宇宙中,兩個質量極大的物質(比如黑洞)相互高速地環繞,會讓周圍的時空產生一陣陣的「漣漪」。就像在平靜的水面丟下一個小石塊,水面會有一圈圈的波紋向外擴散,這時候水面就是時空,水的波紋就是引力波。

1974年美國教授約瑟夫·泰勒和他的學生拉塞爾·赫爾斯首次發現了脈沖雙星,這個星體由2個在近距離軌道里相互纏繞的中子星組成,而且以愛因斯坦預測的速度螺旋式向內靠攏——似乎引力波帶走了能量。此次發現被認為是引力波存在的間接觀測證據,也給赫爾斯和泰勒帶來了1993年的諾貝爾物理學獎。

2016年2月,參與美國“激光干涉引力波天文臺(LIGO)”項目的研究人員聯合宣布,他們利用LIGO的兩個探測器探測到了來自兩個黑洞合并產生的引力波信號,終于填補了愛因斯坦廣義相對論實驗驗證中最后一塊缺失的“拼圖”。

對于引力波,中科院紫金山天文臺研究員韋大明說:“引力波能幫人類洞悉整個宇宙的起源。如果找到合適的引力波,人們將有機會為大爆炸等一系列基本物理假設找到證據。到那時,人類會以前所未有的方式看到塑造宇宙的力量。”

從未停止時空穿越的夢想

與漫長精彩的引力波發現史相對應,在科幻世界的版圖中,引力波的相關描述,主要出現于上世紀80年代之后,也即它自身被證明存在之后。在這些作品中,引力波從最初的想象性描述,到探測與發現的工具,乃至變為星際通訊乃至文明威懾的強大武器。

此外,纏繞于黑洞、蟲洞、時空旅行等科幻作品中頻繁出現的概念,引力波在更多時候成為一個重要的背景性存在。并且在科幻作品中,人們對它所刷新的宇宙想象顯然走得更遠。

劉慈欣在小說中把引力波發射裝置作為人類和三體星人抗衡的武器。在他的另一篇科幻小說《朝聞道》中,引力波同樣成為了在宇宙間傳遞信息的工具。談及引力波緣何應用在科幻小說里,劉慈欣說,是因為它可以穿透巨量的物質傳輸很遠的距離,甚至可以傳到宇宙盡頭,且幾乎不會發生衰變。

而在2000年發表的短篇小說《重力礦場》中,史蒂芬?巴克斯特則直接描寫了人眼看見的引力波——宇宙時空震蕩中的真實漣漪。在小說情節設定的奇異時期,“銀河系的每一顆恒星都燃燒干凈之后,遺留下來的殘骸演變成了一個中央黑洞”,城市成了一個包含著巨大黑洞的巨網,人類則依附在城市的支柱之上。

作為三維世界的智慧生命,人類更是從來沒有停止過時空穿越的夢想,早在愛因斯坦廣義相對論的理論提出之前,在機器工業革命思潮的洗禮下,英國作家H.G.威爾斯在1895年出版的科幻小說《時間機器》中寫到,未來人類已造出可以穿越時空隧道的時間機器。然而使時空旅行有了理論上的可能,則是在廣義相對論提出之后——引力、高速運動拉慢時間,成為時空旅行的關鍵。

去往未來的問題僅僅在于你的運動速度是否夠快,所處的引力場是否夠強,如是,時間則會慢下來,但飛向未來更有可能只是一場傷感的單程旅行。根據測算,當宇航員以接近光速的速度在太空旅行一年后,當老了一歲的他回到地球,發現物是人非,地球上的人類已老去10年。而回到過去,則除了技術因素之外,還存在著諸如“祖父悖論”這樣的困境。

“科幻文學”到底是“姓科”還是“姓文”

在如今科幻文學不斷推陳出新與科學猜想不斷被驗證的相互交融的時代里,人們常常有種錯位感——到底誰走在前面?甚至每當有科學新發現時,總有人說“XX年前XX在書里已經預測到了。”

劉慈欣不這樣看。他說,“不要夸大科幻文學的轉現作用。其實,科幻作品不可能走在科技前面,因為它們的所有科技元素都來自現實的科技知識。科幻作者其實是從實驗室中、尚未普及的科學技術中汲取靈感,并用想象力將這些技術的未來可能性排列組合起來,人們之所以覺得它能預測未來,是因為科幻作者把各種可能性都列了出來,總有幾個‘蒙’對了。”

科幻小說作為一種類型文學,歸根結底屬于大眾文學范疇,“讓讀者覺得好看”是作者的主要追求。它的意義不在于對世界產生什么影響,而在于啟示性,開拓人們的思想和視野。現在科幻文學的意義被過分夸大了,它是無法承擔額外使命的,要讓科幻回歸到大眾文學。

世界上第一部真正的科幻小說,瑪麗·雪萊的《弗蘭肯斯坦》誕生于1818年,那年正是工業革命和機械化大生產的時代。科幻成了在文化和思想上應對新的社會結構和生產關系下人與技術之間的張力而誕生的一種文學門類。

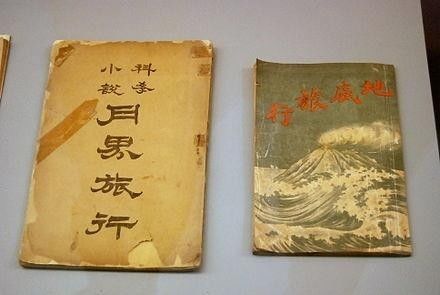

中國社會的工業化進程是在清末民初才開始的,相較西方有一定的延遲,因此中國的科幻的誕生也比西方晚了近100年。中國還經歷了一個文化上西風東漸的過程,很多西方思想與文學流派一股腦涌入中國,其中就包括科幻小說。早在20世紀初,中國就有了一些所謂“科學小說”的譯介,包括魯迅翻譯的《月界旅行》等等。

魯迅翻譯的兩本凡爾納的科幻小說

回望中國科幻的發展歷程,我們可以了解一個國家在不同歷史階段對未來的想象。比如,在明末清初,很多關于21世紀的想象帶有很明顯的“歷史循環論”色彩,是對于過往王朝更迭的一種延續。

后來在梁啟超等思想先驅的倡導下,晚清的新小說家們翻譯和創作科幻小說(在晚清獲得廣泛使用的術語是“科學小說”)很大程度上是出于“覺世新民”的實用目的。中國的科幻小說從此背負起沉甸甸的普及科學知識和科學觀念的啟蒙重擔,經歷起起落落,在整個民國時期西方科幻小說的翻譯和本土科幻小說的創作卻都成果寥寥。

最為沉重的打擊是一場關于“科幻文學”到底是“姓科”還是“姓文”的爭論。1983年,《光明日報》刊發房亞田的《警惕“科幻小說”中的精神污染》,將討論上升到更高的政治層級。這場爭論最終帶來的是對一批在主題、題材、創作方法上進行有限開拓的科幻小說的“清理”,一度活躍的科幻創作急速衰落,科幻期刊紛紛停刊,普通雜志和出版社不再出版科幻作品。

蕭條的局面直到20世紀90年代才有轉變,劉慈欣、韓松、王晉康等一批作家普遍不受傳統觀念的束縛,并不視科幻文學的主要社會功能為科學普及,中國的科幻小說創作逐漸迎來了又一輪的新高潮。

中國科幻文學:非常“不中國”

對于讀者來說,現在中國科幻文學中最值得注意的一點是它非常“不中國”的悲觀情緒。

發表于1961年的經典科幻小說《小靈通漫游未來》里,主人公“小靈通”到未來世界漫游,并且描述他在那里發現的科技,有家庭機器人,空中高速公路,農業“工廠”,以及一個人造月亮。可見,那時的科幻作品大多關于宇航探險以及跨越星際的天堂盛景。

今天,在新聞記者韓松創作的一個故事中,政府給全體中國人服用藥物,目的是讓他們在睡夢中還能繼續工作。在王晉康創作的小說《蟻生》里,一名科學家給整個村莊的人注射了螞蟻的費洛蒙,試圖營造一個完美的工人世界;實驗失敗了,村莊陷入了混亂。

劉慈欣談到他的“黑暗森林法則”,說“科幻小說是一種展示不同可能性的文學,宇宙也有多種可能性,對人類來說,有最好的宇宙,有中性的宇宙,而《三體》所展示的,是最糟的宇宙,在這樣一種可能的宇宙中,生存的嚴酷和黑暗會達到極限。”

他最想表達的就是一種可能性。小說看上去夠“暗黑”,卻也是劉慈欣宇宙觀的鏡像反射。他用“匪夷所思”評價不少人面對宇宙所表現出的天真:“對于太陽系外的星空,請永遠睜大警惕的眼睛。我們不妨把對星空的善意轉移到地球同類身上,建立起人類各種族和文明之間的信任理解。”

“中國的現實就在一個重生的過程中。”劉慈欣說,“我們有如此古老的文明,而一切都在改變中。所以,這個世界充滿機會也充滿危險。”

我們的征途是星辰大海

在忙碌和現實的現代社會中,人們的目光大都局限在現實社會這樣一個盒子中,很少望一眼太空。現代社會同樣造成了人們對數字的麻木感,沒有人認真想過,1光年到底有多遠,而150億光年的宇宙尺度在大多數人意識深處同150億公里沒有區別。

對于大眾而言,就像和菜頭在《宇宙中二病》開頭說的:“宇宙是我們想象力的起點同時也是終點,它保藏了所有的秘密卻緘默不語,可以激發出我們關于永恒、時間和生命的所有感慨,所以每次我們把目光投向宇宙的時候就難免中二病發作。”科幻的使命是拓寬人們的思想,如果讀者因一篇科幻小說在下班的夜路上停下來,抬頭若有所思地望一會兒天空,也就值得了。

現在想想,“我們的征途是星辰大海”似乎也不顯得那么中二了。