接續“無心偶會”的境界追求 ——從隨筆集《畫人畫語》談文學創作的“抒情傳統”

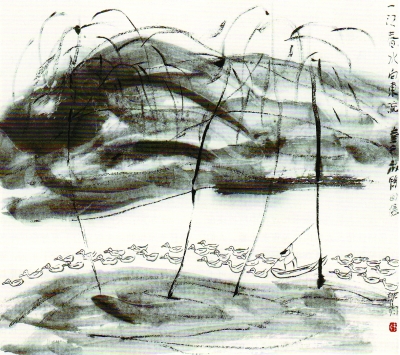

放鴨圖 韓 羽繪

【文藝觀潮·文學傳統的當代回響與新變②】

中國歷來的文人、藝術家,都追求一種“藝術之整體性”。即創作者身份的多元,他可能既是畫家,又是書法家、篆刻家,同時還是詩人。還有就是不同藝術形式之間的共通性。這個共通性,套用陳世驤的一個說法,大概就是“抒情傳統”。與西方藝術的“敘事傳統”不同,中國的“抒情傳統”追求的是一種內化的創作與欣賞體驗,強調的是創作過程中靈感的自然迸發與欣賞過程中對美感的再體驗。所以,這并不是一個“建構—詮釋”的過程,而是一種“無心偶會”的境界。自清末民初西學東漸以來,中國固有的文學、藝術傳統受到西方文化的沖擊,“抒情傳統”逐漸為“敘事傳統”所壓抑。在藝術批評領域,詮釋性的批評方法也取代了印象鑒賞式的方法而成為主流,此時此刻,再來讀韓羽的《畫人畫語》(北岳文藝出版社2017年1月),讓人別有一番感觸。

韓羽的畫作向來被視為中國當代文人畫的典范——按照他自己的意思,叫作“中國寫意畫”更好。《畫人畫語》是韓羽多年來藝術批評文章的結集。就這些文章的取材而言,雖然都與繪畫藝術或具體畫作有關,但其筆鋒所及,舉凡藝術、文化領域的種種問題,也大都有所觸碰,至于說掌故、談人性,則尤可見出作者的深厚閱歷與不凡見識。可以說,這是一部寓大見解于小文章的作品集。

在書中,韓羽多次提到藝術創作的“無心”。如《豆棚絮語》一文里提到了蒲松齡在《聊齋志異》中借一個漂泊游魂之口所說的一段話:“然命筆時,無求必得之念,而尚有冀幸得之心,即此,已落下乘。”這話說得很有意思。所謂“必得”“幸得”者,得的是什么呢?蒲松齡是個老貢生,雖然少年成名,但屢試不第,其言得失者,很可能指的是科場成敗。韓羽用在這里,當然不會是取其本意,我感覺,他的意思指的是文章得失。古來為文者,若眼界太高,下筆之際得失心重,不免左右瞻顧,即便最終成文,也失了自然之趣。另外,也可能指的是文章能否得到讀者以及得到多少讀者。周作人曾區分文章要么“以文章為主”,要么“以對象為主”,寫作時斤斤于讀者反響,也是一種損傷自然之趣的得失心。韓羽不僅排斥“必得之念”,連“幸得之心”也一概摒棄,既可見出他對“無心偶會”藝術境界的追求,亦可見出其藝術態度中的一種“潔癖”。

又如《面刺猬》一文,舉民間藝術為例,再次談到了藝術的無心之境。其中有云:“有心為善,實非至善。無心為善,乃為至善。這藝術的至善境,當也關乎有心與無心的。”道德上的至善與藝術上的至善,在這里似乎融為一體了。在文藝領域,如何處理技術基礎與審美境界之間的關系,向來是個容易引發爭議的難題。從強調審美境界的一方面說,片面地追求創作中的技術性因素,終歸無法達到較高的藝術層次,因為真正高層次的藝術作品總是要讓人忘卻技術的——這正如優秀的工業設計產品不會裸露螺絲在外面,精通一門語言的人不會時時想著語法、詞匯,一流的鋼琴家在彈奏一首高難度曲子的時候也不會讓人感到他在炫技。從強調技術基礎的一方面說,審美、境界、藝術層次,說到底,這些畢竟都是極其主觀的因素,玄虛無從把握,所謂“人言人殊”者即是,既不便為初學者示法,也不可能由此衍生出一套穩固的評價體系,所以夏丏尊一再地批評中國古代文論和藝術理論“陳義過高,流于玄妙,就是不合時宜”。

對于上述的難題,韓羽在書中進行了巧妙處理。他當然認為藝術的至高境界應該是無心為之,不著痕跡,但他也并不摒棄對具體藝術技巧的討論,甚至由許多細節看來,他反而是極在意藝術創作的細微瑣碎之處的。如講到文章的“字句”與繪畫的“用色”時,他有這樣的觀點:

好文章的字句,能“活”起來。借用繪畫比喻,印象派畫面中的顏色是閃爍跳躍的、是活的、是趣在色外……寫文章也如此,字句之妙,言有盡而意無窮,也是字與字的相互撞擊出來的,古人所謂的煉字煉句,也就算為的這個撞擊。

由文學到美術,再由美術回到文學,雖然強調的是煉字煉句、用色這樣的細節,但其中的“藝術通感”之運用,也著實令人佩服。又如講到中國畫最根本的是“線”,由此出發,他區分出三類畫作:

一類是純寫實……形和線的關系,是形為主,線為奴。線從屬于形,其行筆是描。再一類,線不再是描,而是寫,如鄭板橋說的以寫字之法作畫,從而使繪畫更富有韻律、節奏之美。這就是所謂的“書法入畫”。……第三類是形和線的主、奴關系顛了個兒,是形從屬于線,“線”徹底解脫出來,從而發揮出其在繪畫形式上的重要作用。

這里談的是大問題,抒發的是大見解,但立足點卻是在繪畫當中最基本的“線”上。由此可見,審美性與技術性之間,未必即是一種互不相容的關系。或許應該這樣說,在文藝創作中,學習技術的目的,恰恰是為了忘卻技術,只有當你對技術的掌握達到了熟極而流的境地,才有可能做到本色天然,而在未能達到此境地之前,技術性因素仍然是不可忽略的。這也就是周作人所說的:寫本色文章對于作者要求最高,因為它的前提是你的本色必須能夠站得住。

韓羽的藝術通感不僅體現在對各種藝術形式之間異同的精妙辨析上,更體現在能夠自由地出入其間,或引詩論入畫論,或以小說敘事之法入畫,又或者談作文與作畫之別、繪畫與書法之別,每有所見,也都讓人有頓開耳目的感覺。《熱腸冷眼》一文中談到陳老蓮的畫作《歸去來圖卷·解印》:

如謂此圖完全出之畫法,不如說更像出之詩法。作詩依靠的是比、興,是借此而喻彼。……或問,繪畫是就物肖形,何必古典今典?蓋典故之作用于敘述,一語可敵千萬語,借用典故,恰是以詩法打通了畫法。

這談論的是繪畫中的“用典”,算是很典型的“引詩論入畫論”了,正如作者所言,繪畫藝術的一個大問題是,它必然受到時間、空間的雙重局限,“僅是一剎那的靜止狀態”,而用典在繪畫中的突出作用就是,典故的存在賦予了畫作另外一個衍生出來的時空,“使畫中之形突破時間、空間的局限”。又如談到作文與作畫的異同,他說:

文學是用語言塑造形象,繪畫是用形象表述語言,語言是靠“比喻”,繪畫是靠“夸張”,這是兩者的不同之處。無論寫文或是作畫,都要有理有趣,這是兩者的相同之處。

相同的是藝術境界上的追求,即“有理有趣”,不同的則是具體技法的運用,或形象或語言,或比喻或夸張。在這里,韓羽所表現出的藝術理念與宋明理學中所講的“理一分殊”頗為接近:從抽象的、境界論的層面講,種種不同的藝術形式、藝術作品,殊途同歸,其最終的藝術訴求,都是要走向無心、任自然的境界。從具體的技術、操作層面講,則其表現各自不同,正如朱熹所言:“萬物皆有此理,理皆同出一原,但所居之位不同,則其理之用不一。”理學如此,藝術也是如此。正是在這樣的一種理念上,韓羽將審美層面的“天然”與技術層面的“有為”打通了起來。

有論者曾比較小說、詩歌、散文諸般體裁創作者的“最佳年齡”,謂詩歌創作端賴靈感,無關年齡,小說創作既需經驗閱歷,又需時間精力,故多以盛年為佳,散文則隨著作者年齡的增長而漸臻妙境。韓羽老先生已是耄耋之年,這本集子里的文章,或老辣,或沖淡,或嚴正,或戲謔,風格不一,形式多變,給人“隨心所欲不逾矩”的閱讀感受,或許可以說,無論是作畫還是作文,韓羽都已達到了“無心偶會”的藝術境界吧。

(作者:王春林 系山西大學文學院教授)