紙上之舞——劉淑梅書法藝術簡評

認識劉淑梅,緣于一次偶然的機會,在瀏覽書法網時看到了她的作品,第一感覺是震撼,給我以強烈的藝術沖擊。拿接受美學來說,但凡能構成強烈沖擊的作品,之于欣賞主體來說,其背后肯定蟄伏著一個長長的譜系。沒有一般性譜系墊底的震撼和沖擊感,那肯定是不靠譜的。在我粗淺的感知印象中,真正的書法藝術,應該是早已超越了對技巧刻意熱衷和追捧的層面,而直抵藝術的神髓靈魂。劉淑梅的作品之所以打動人,余以為有這樣三個因素。

首先是對書法藝術的癡迷和超人的勤奮。劉淑梅的近作體現出扎實的基本功,這是她對書法藝術心神共往、以超人的勤奮執著追求的結果。基本功是進入書法藝術圣殿的必要條件,從劉淑梅的臨帖看,其路子正、底子厚。劉淑梅從小就非常喜歡書法藝術,從上師范學校時就開始習帖練字,一度達到了癡迷的程度。她研究名帖,遵法古人,堅持不懈,守恒精進,把習法傳統當作自己每日的功課。當然,入帖的目的最終是為了出帖,并不是一味在古人的窠臼里轉悠。“先能平正,務追險絕;既能險絕,復歸平正。”對此,劉淑梅有著清醒的認識,她懂得書法藝術源與流的關系。劉淑梅心儀晉唐,在她看來,書到晉唐,應該說從刻符、甲骨、金文到篆、隸、真、草、行五體書的立法全部完成了,后學者僅僅只是在這一大的構架內進行微調而已。因此,劉淑梅先在“二王”書法上下足了功夫,反復臨《蘭亭序》,直至形神皆備;又臨王獻之等書法大家的手札,在其晉人的書法藝術王國沉潛探險,尋其藝術真味。同時,為了追求書法的骨力和神韻,她將漢碑及魏人碑志的臨寫作為自己的基礎功課,《開通褒斜道刻石》《石門》《瘞鶴銘》《鐵山摩崖》等無不深入臨寫,反復體會。這些基本功,都為劉淑梅的書法創作打下了堅實的基礎。

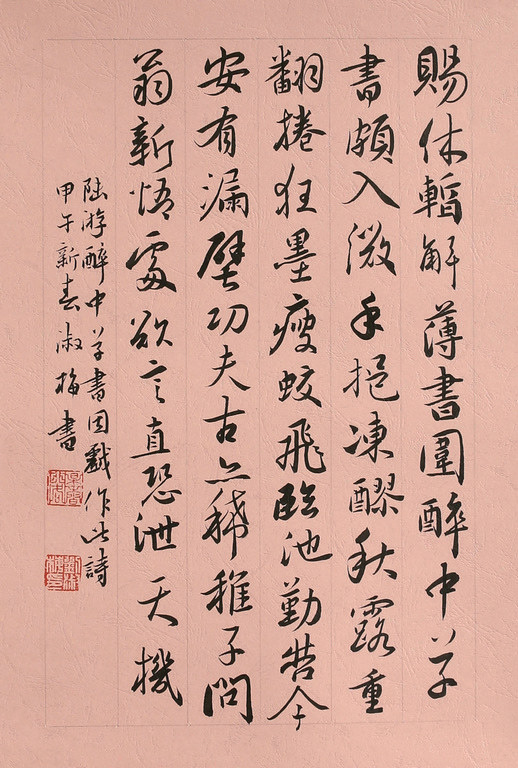

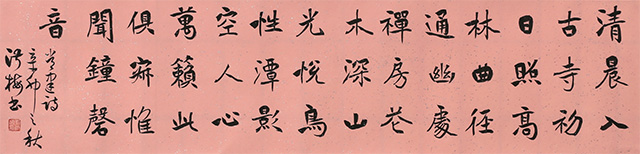

當然,任何一門藝術都少不了修為者的靈性和才華,書法同樣如此。劉淑梅顯然具備這樣的天賦,她對線條、形態、結構甚至音樂的韻律都有著敏銳的感悟力,懂得“師法自然”的道理。書法家如果能打通人與自然之藩籬,在思維層面實現“通感”,達到道家所言的“齊物我,泯主客,一生死”的境界,進行“感覺語言的轉換”,最后呈現為“靈虛縹緲的書法筆墨世界”,這樣的書法藝術肯定是融入自然和生命律動的旋律、得其真味的神品了。劉淑梅努力向這一藝術高峰奮力攀登。她游歷山川,觀天地造化之功,領略其自然與生命深邃的奧秘,準確把握那些最能打動人的玄妙之處。看她的書法作品,那線條中流溢著氣韻和律動的章法,“一招一勢、一提一按、一露一藏、一轉一折、一輕一重,或坐臥、或站立、或行走、或拱手揖讓、或急著競爭、或乘船跳馬,都是紙上舞的基本步法”。氣息流動,渾然天成。正如她在《紙上的舞》一文中所說:“我習慣了紙上的舞,那種舞黑白相間,洋洋灑灑,一口氣能橫掃天下,包容萬物……原來古人所描繪的錐畫沙、屋漏痕、高峰墜石、百歲枯藤、驚蛇入草、龍跳虎躍、戲海游天、美女仙人、霞收月上等,都是書法舞步中的變化之韻、極致之美,是人與自然、主觀與客觀、感性與理性、情感與理智的和諧統一。”劉淑梅深悟“智巧兼優,心手雙暢”的“紙上舞”,早已醉入其間,讓讀者產生了真切的共鳴。

第三是境界,這應該是書法家的終極追求。王國維在《人間詞話》中說,古今成大事者,無不經歷三種境界。這不僅可喻為做人的境界,也是任何藝術追求必須堅守的三個遞進規律。書法要承載藝術家的思想和審美,就需要表達藝術家的意志和感情。因此,書法藝術要抒懷達意,讓讀者和觀者從心靈深處感受到強烈的情感共鳴和心靈震撼,達到不能忘懷的審美愉悅。真正的書法其實是書者胸臆的抒發、精神的外化、靈魂的飛升、生命的神化,這才是書法的至高境界。這也就是王國維所謂的“眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處”的美好境界。

書法是中國文化的一種表達方式,文化是書法的核心。當代人往往過于注重書法的視覺感受和技法的操練,而文學的滋養、文化的傳承、心靈的寄托等深層本質的東西恰恰被忽略了。為學心難滿,臨池影不孤。劉淑梅說:“一切藝術的滋養離不開讀書,惟讀書才能使藝術之路走得更加久遠。”因此,她在求學之路與藝術之路上齊頭并進,同時博覽群書,研修了國學和書法美學,并在閑暇之余進行文學創作,寫了大量的詩文隨筆,使其詩情自然與書意相互滋養,從而提升了書法作品的格調。這些都為她的書法藝術奠定了堅實的內功。

劉淑梅認為,“紙上之舞”讓自己感受到書法藝術的“變化之韻和極致之美”。觀劉淑梅的書法作品,不論是魏碑的端嚴雄厚,靜穆大氣,還是行草的靈動秀逸、風神瀟灑,皆讓人如沐春風,如品香茗。其書法藝術沖和蘊藉、淳和敦厚、氣韻清絕、蒼健大氣、不落流俗的特征,體現了她的學養和書家素質。特別是蘊乎其間的清雅之氣、書卷氣息、文人氣息,可謂靜水流深、韻味無窮,讓人流連忘返。資質聰穎、勤積尚學的她正處于藝術創作的盛年,繁花落盡見真淳,愿她的“紙上之舞”舞出一片藝術的新天地。