以版畫形式呈現中華傳統技藝 “天工開物——中國美術學院東方版畫工作展”舉行

“天工開物——中國美術學院東方版畫工作展”近日在北京畫院美術館開幕。此次展覽由中國美術學院與北京畫院共同主辦,向公眾展示了中國美院東方版畫工作室創作的大型版畫長卷——《天工開物》以及部分版畫系師生的精品力作。此次展覽意在向觀眾傳達中國美術學院對于中華文明傳統手工技藝的傳承、領悟與發展,及其在版畫教育上所作的探索與貢獻。版畫長卷《天工開物》因工藝精湛、對于中華傳統技藝的傳承別具意義,北京畫院進行了收藏。

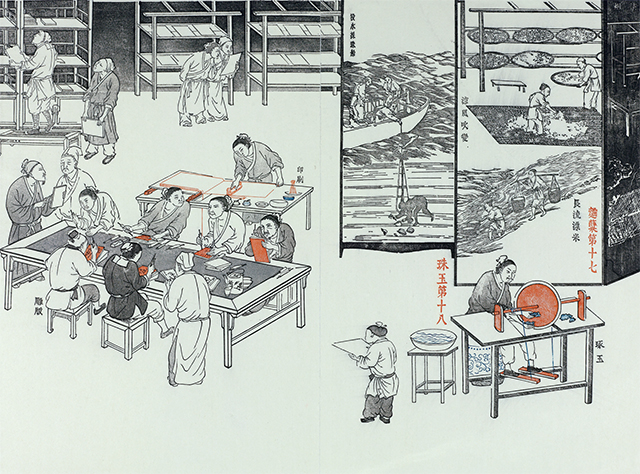

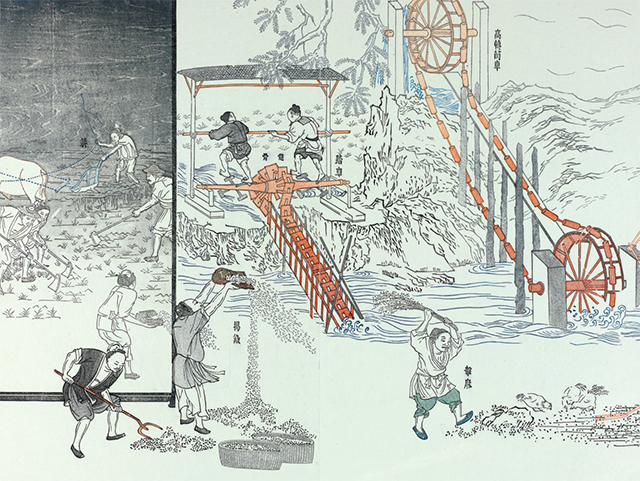

《天工開物》原為明朝宋應星所著的一部綜合性科技巨作,全書分3卷18章、插圖百余幅,記錄了130多項生產技術和工具的名稱、形狀、工序,涉及數十個行業領域,被歐洲學者稱為“17世紀的工藝百科全書”。為響應國家“上下五千年——中華文明歷史題材美術創作工程”,中國美術學院版畫系的陳海燕、曹曉陽、佟飚、張曉鋒四位藝術家攜眾學生,以明代書籍《天工開物》為核心,將藝術作品展示與制作現場還原相結合,原作、草圖、雕版、文獻相呼應,采用饾版水印的技術,為大家呈現出一幅帶有現代氣息的新《天工開物》。作品既突出反映了各位創作者匠心獨運的藝術構想,又深度解剖中國傳統版畫的制作工藝。

此次展覽的核心,即版畫《天工開物》以長卷的形式,在秉承原著內外雙線的敘述結構上,借以屏風的形式重現明代著作《天工開物》中百余生產技術的場景,以原作造像風格還原明代社會日常生產之情景。此外,這次展覽借“天工開物”一名所包含的“巧奪天工”、“開物成務”之意,實指對于中華傳統手工技藝,尤其是對刻版技藝的傳承與發展,以及對“手藝精神”的繼承。通過“天工開物”觀念和藝術實踐引發對中國自然哲學觀的重新思考,以技與道為一體的東方藝術精神來回應當下數字時代的挑戰。

版畫《天工開物》的創作從最初的長卷式構圖到國家博物館的規定尺寸再到終極版的長卷,歷經幾個年頭的反復推敲,其間易稿數十,刻版百計,印制無數的實踐,無疑是對傳統版畫的一次重要探索,是東方版畫工作的成功案例。在展覽中,觀眾不僅能欣賞到這幅技藝精湛的作品,還能看到藝術家們在創作過程中所繪制的畫稿、步驟圖和作品的原版。值得一提的是,展覽將從800多塊原版中選出100余塊進行展示,使觀者更加清晰地了解版畫創作的過程,增加了觀展過程中的趣味性和互動性,意在為觀眾生動還原版畫制作時的場景。

明末胡正言精通書畫篆刻,成立木版水印工作室名為“十竹齋”,創“饾版”、“拱花”套印技法,對中國印刷術極具重要影響。中國美術學院紫竹齋即為十竹齋系統忠實的繼承者。1994年中國美院木版水印工作室另擇新址,院落前恰巧有翠竹數竿,遂賦新名為“紫竹齋”。紫竹齋存在學院之中,完整地保存和延續了明清以來傳統版畫的技藝、風格和神韻。它不僅繼承和保留了中國傳統木刻的原汁原味,且力求實現傳統的學術性、現代性及創作性轉化。同時,傳統水印木刻課程也是版畫系教學體系的有機組成部分,溝通古今,成為中國美院版畫學派的重要風格之一。

此次展覽在北京畫院美術館二層主要展示中國美術學院傳統水印工作室“壓箱底”的藏品。從“十竹齋”到“紫竹齋”,帶來了一系列富有傳統意味及細致技藝的經典作品,以版畫的形式“典雅復制”了如潘天壽《雁蕩山花》等一批知名畫作。中國美術學院版畫系師生在“技藝與方法之大繪畫”的理論引導下,創作出了一批頗具開創性的作品。觀眾不僅能欣賞到版畫系教師各自的藝術實踐與探索,同時還能了解到水印技藝教學的介紹以及以學生作品為代表的教學成果。為配合展覽的主題,北京畫院還展出了一批具有極高價值的古籍收藏,以木版水印的書籍為主,如清嘉慶二十二年(1817年)芥子園重刊的胡氏彩色套印本《十竹齋書畫譜》、1958年榮寶齋復刻版《北平箋譜》等。