百年藝魂 其命惟新——“廣東美術(shù)百年大展”記

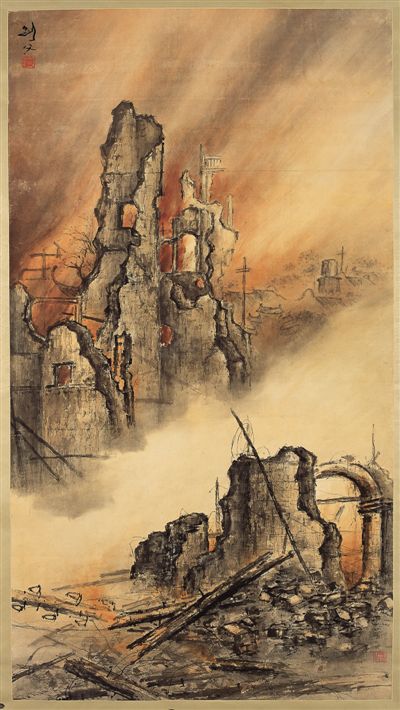

東戰(zhàn)場(chǎng)的烈焰(中國(guó)畫) 高劍父

艱苦歲月(雕塑) 潘 鶴

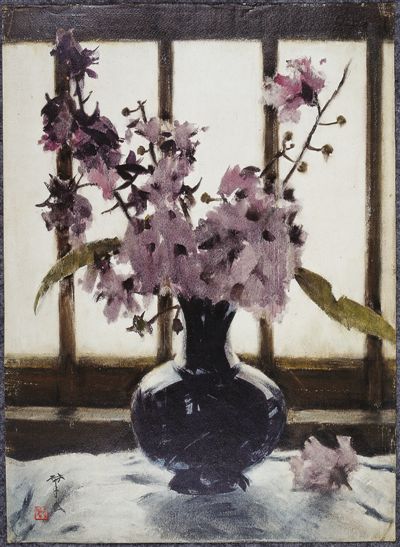

大葉紫薇(水彩畫) 王肇民

護(hù)林(中國(guó)畫) 黎雄才

廣東自古是中國(guó)對(duì)外交流的窗口,它融匯中原、荊楚、吳越、巴蜀等本土多地文化,又接受阿拉伯、波斯、日本、歐美等域外異質(zhì)文化,并在與之碰撞的過程中包容南北、蓄納中西,熔鑄成博大燦爛的廣東文化。獨(dú)特的人文地理,孕育了廣東文化和廣東人的獨(dú)特品格。尤其在黨的十一屆三中全會(huì)以后,廣東作為國(guó)家改革開放的試驗(yàn)基地,更引發(fā)出創(chuàng)新的熱潮,呈現(xiàn)出奪目的文化景觀。

藝術(shù)救國(guó)的理想

中西合璧的愿望

廣東美術(shù)的百年發(fā)展,在民族危難、新舊交替的社會(huì)情境中拉開序幕。

這一時(shí)期,藝術(shù)救國(guó)的理想,中西合璧的愿望,融匯古今的訴求,讓藝術(shù)家們的選擇帶有更多的理性和自覺——嶺南畫派于此登上了歷史舞臺(tái)。畫派創(chuàng)始人高劍父、高奇峰、陳樹人集革命家、革新家和教育家氣質(zhì)于一身,不僅將“五四”新文化運(yùn)動(dòng)宣揚(yáng)的理念,作為民族共同利益,而援引為瓦解僵化教條的武器,也將革命精神作為對(duì)待藝術(shù)的態(tài)度,同時(shí)更賦予中國(guó)畫介入現(xiàn)實(shí)的歷史使命,在畫壇產(chǎn)生了極為深遠(yuǎn)的影響。方人定、黃少?gòu)?qiáng)、趙少昂、楊善深等第二代嶺南畫派的畫家,便沿著“二高一陳”所開辟的“折衷”方向繼續(xù)前行,進(jìn)而將嶺南畫派的影響推送至海外。何香凝與嶺南畫派畫家亦有深入交流,她筆下的獅、虎,寄寓著強(qiáng)烈的愛國(guó)情懷,表達(dá)了振興中華的拳拳之心。

此時(shí),廣東畫壇影響較大的還有因與嶺南畫派激烈爭(zhēng)論而聲名遠(yuǎn)播的國(guó)畫研究會(huì)。守成抑或改變,實(shí)乃關(guān)乎中國(guó)畫發(fā)展路向和前途的大問題,所以這場(chǎng)爭(zhēng)論成了全國(guó)畫壇的焦點(diǎn)。值得欣慰的是,雙方在曠日持久的論戰(zhàn)中,彼此觀點(diǎn)不僅有交鋒,更相互砥礪和相互促進(jìn)。如國(guó)畫研究會(huì)的重要畫家黃般若、黃君璧,便通過這次論爭(zhēng)打開視野,從單純沿襲傳統(tǒng)中跳脫出來,走上創(chuàng)新之路。

除了嶺南畫派的折衷革新、國(guó)畫研究會(huì)的守護(hù)國(guó)粹,以油畫為主的洋畫運(yùn)動(dòng)此刻也如火如荼。被孫中山譽(yù)為“東亞畫壇第一巨擘”的李鐵夫,是最先到西方學(xué)習(xí)的“中國(guó)油畫第一人”。他熟稔古典油畫技巧,由形達(dá)神揭橥物象本質(zhì)。與李鐵夫的著眼點(diǎn)不同,林風(fēng)眠和關(guān)良更青睞西方現(xiàn)代藝術(shù),雖然他們也創(chuàng)作了不少反映現(xiàn)實(shí)的油畫,但他們的歷史意義更多在于融西方現(xiàn)代主義藝術(shù)理念于中國(guó)畫,不僅使其呈現(xiàn)前所未有的表現(xiàn)力,還找到了可與西方強(qiáng)勢(shì)文化對(duì)話的民族新樣式。留法、留美的司徒喬,對(duì)西方繪畫的寫實(shí)技法進(jìn)行了方法論層面的思考,采用寫實(shí)加紀(jì)實(shí)的方法,表現(xiàn)悲情時(shí)代,履行人道主義使命。

廣東雕塑也在此特定歷史時(shí)期領(lǐng)全國(guó)風(fēng)氣之先。陳錫均、李金發(fā)、鄭可等留學(xué)歐美歸國(guó)后,不僅改變了幾千年來中國(guó)傳統(tǒng)雕塑“師徒相傳”的作坊承襲模式,也對(duì)中國(guó)現(xiàn)代雕塑藝術(shù)的發(fā)展、中國(guó)現(xiàn)代雕塑教育體系的建立,發(fā)揮了不可低估的價(jià)值和作用。

民國(guó)時(shí)期的廣東,高標(biāo)民權(quán)、廣攬人才。左翼美術(shù)家們正是借助此開明環(huán)境,自由開展藝術(shù)活動(dòng),充分表達(dá)文化態(tài)度。從20世紀(jì)30年代到40年代的10余年間,廣東的左翼美術(shù)陣營(yíng)由向外輸出到分流,最終在廣州、香港集結(jié)壯大,完成了自我更新的過程。大量?jī)?yōu)秀的左翼美術(shù)家云集于此,以開闊的視野和天才的靈感進(jìn)行藝術(shù)實(shí)驗(yàn),一派蓬勃朝氣。廣東左翼美術(shù)中最重要的是木刻版畫,正是其奠定了廣東版畫在中國(guó)現(xiàn)代版畫史上舉足輕重的地位,且成為中國(guó)現(xiàn)代美術(shù)構(gòu)建的成功案例。木刻家們?cè)缦葘W(xué)習(xí)唯美主義、模仿表現(xiàn)主義,簡(jiǎn)單而直白;后服膺現(xiàn)實(shí)主義,理性而客觀。他們一方面吸取西方技法并努力融進(jìn)民族形式,追求構(gòu)圖簡(jiǎn)潔、動(dòng)態(tài)勁拔、對(duì)比強(qiáng)烈的審美風(fēng)格;另一方面則從現(xiàn)實(shí)出發(fā),由遭遇切入,將日常生活中看似無意義的場(chǎng)景直呈畫面,把內(nèi)心的深刻沉思通過客觀敘述加以凸顯。換言之,木刻家們運(yùn)用中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)特征來表現(xiàn)當(dāng)下社會(huì)情境,因此創(chuàng)造出一種既熟悉又陌生的新圖像風(fēng)格。這種新圖像風(fēng)格植根于其誕生的熱土,代表著那個(gè)時(shí)代最先進(jìn)的思想,既沒有傳統(tǒng)的腐朽氣息,也沒有生硬的西洋痕跡,完全是畫家心靈鍛造過程中凝練出的成果。如李樺、陳煙橋、唐英偉、黃新波、古元等畫家,就是通過新圖像風(fēng)格作品,對(duì)現(xiàn)實(shí)社會(huì)的認(rèn)識(shí)深度、情感態(tài)度和藝術(shù)向度,進(jìn)行出色表達(dá)的重要代表。

時(shí)代精神的抒寫

多元藝術(shù)的變奏

新中國(guó)成立后,歷經(jīng)戰(zhàn)火和革命斗爭(zhēng)錘煉的左翼美術(shù)家們生逢其時(shí),不僅得到政府的有力扶持,還通過學(xué)院體制培養(yǎng)了后續(xù)梯隊(duì),在30年間讓廣東一直保持著美術(shù)強(qiáng)省的地位,20世紀(jì)70年代后期又形成令全國(guó)美術(shù)界矚目的“廣東現(xiàn)象”。

黎雄才、關(guān)山月、楊之光是這一時(shí)期的嶺南畫派代表。黎雄才的《武漢防汛圖》,是對(duì)綿延數(shù)百里的抗洪防汛的史詩(shī)般鋪陳,其成功意味著可以用肯定的答案,回應(yīng)上世紀(jì)50年代初期“中國(guó)畫沒有反映現(xiàn)實(shí)生活尤其是反映大場(chǎng)面斗爭(zhēng)生活的能力”的詰疑。關(guān)山月有效拓展了中國(guó)畫的表現(xiàn)能力,繪畫語(yǔ)言隨著不同對(duì)象場(chǎng)景進(jìn)行自我調(diào)整,尤其是將中國(guó)畫色彩與墨法形成有機(jī)體系,逼真再現(xiàn)了自然對(duì)象的體積結(jié)構(gòu)和空間氛圍,《綠色長(zhǎng)城》《山村躍進(jìn)圖》便是卓越的體現(xiàn)。楊之光則重新組織了中國(guó)人物畫題材的視覺敘事邏輯,極大提升了其參與現(xiàn)實(shí)的力度,如作品《一輩子第一回》,正是以古法述當(dāng)下、一人喻萬眾、小事涵深意、平凡彰歷史的典范。他還通過寫意性筆法重構(gòu)了筆墨與造型深層結(jié)合的模式,將外光甚至是側(cè)光、逆光引入中國(guó)畫,代表作如《激揚(yáng)文字》《礦山新兵》。胡一川于20世紀(jì)50年代開始從版畫轉(zhuǎn)向油畫創(chuàng)作,他的《開鐐》嘗試將表現(xiàn)主義風(fēng)格與中國(guó)民間美術(shù)相結(jié)合,是新中國(guó)社會(huì)主義油畫的早期名作。羅工柳積極探索革命現(xiàn)實(shí)主義美術(shù)的創(chuàng)作方法,其《地道戰(zhàn)》《整風(fēng)報(bào)告》等作品,為中國(guó)革命歷史題材主題性創(chuàng)作提供了如何塑造典型的杰出范例。這一時(shí)期,廣東美術(shù)的重要藝術(shù)家還有潘鶴、唐大禧、湯小銘、梁明誠(chéng)、林墉、郭紹綱、陳衍寧、潘嘉俊等,他們都展示出統(tǒng)一政治主題和藝術(shù)技巧的非凡才能,并且平衡了社會(huì)評(píng)價(jià)與個(gè)人選擇,整合了真誠(chéng)信仰與道德要求,將個(gè)人情感與社會(huì)情感完美統(tǒng)一于流露自然之境。

改革開放以來,廣東美術(shù)隨時(shí)代精神的變遷,日益呈現(xiàn)出多樣性態(tài)勢(shì)。從對(duì)形式主義的自覺強(qiáng)調(diào),到對(duì)藝術(shù)本體語(yǔ)言的深入探索,再到對(duì)文化社會(huì)的多視角關(guān)注,藝術(shù)家們面對(duì)現(xiàn)實(shí)、關(guān)心現(xiàn)實(shí)、表現(xiàn)現(xiàn)實(shí),通過作品反映世相風(fēng)貌,折射追尋意義的不同姿態(tài)。而唯一不變的,是他們依然延續(xù)著自己的立場(chǎng)去書寫歷史。

我們看到,老一輩藝術(shù)家重裝上陣,煥發(fā)新生;新生代藝術(shù)家充滿活力,獨(dú)立多元。20世紀(jì)40年代便已活躍于左翼美術(shù)家陣營(yíng)中的廖冰兄,再次發(fā)揚(yáng)了左翼美術(shù)的批判傳統(tǒng),以自己為原型,創(chuàng)作了系列漫畫《自嘲》,其歷史價(jià)值與現(xiàn)實(shí)意義至今值得深入發(fā)掘。一生蟄伏的王肇民,此時(shí)亦走進(jìn)收獲季節(jié),其兼有東方深沉與西方機(jī)敏的水彩藝術(shù),被譽(yù)為西方寫實(shí)主義繪畫進(jìn)入中國(guó)后達(dá)到成熟的真正標(biāo)志之一。回歸故土的廣東籍畫家賴少其,于此時(shí)期走上藝術(shù)巔峰,他所創(chuàng)造的墨色結(jié)構(gòu)和圖像風(fēng)格,超越中西古今之辨回歸大象無形的大自在境界,使中國(guó)畫創(chuàng)新有了別樹一幟的參照樣式。而客居他鄉(xiāng)的廣東籍畫家蘇天賜,此際也創(chuàng)造出具有濃郁民族氣派的作品,其筆下的生命意象文情蕩漾、詩(shī)意彌漫,完美融合了“西方的繽紛”與“東方的空靈”。許欽松也是這一時(shí)期廣東中國(guó)畫的代表。他以別具心裁的微妙視角,將焦點(diǎn)透視表現(xiàn)的實(shí)在之景,營(yíng)造出吞吐大荒的壯美之境,投射了沉思、叩問人與自然關(guān)系的主題。還有方楚雄、蘇百鈞以及郭潤(rùn)文、黎明、李勁堃、黃啟明、張彥、許鴻飛、方土、馮少協(xié)、范勃、王紹強(qiáng)、林藍(lán)等更年輕的藝術(shù)家們,紛紛運(yùn)用形態(tài)各異的意象符號(hào),來歸納或涵映時(shí)代。他們不僅觸動(dòng)了時(shí)代最敏感的琴弦,也在思想性和藝術(shù)性的雙重變奏中實(shí)現(xiàn)了飛躍,共同玉成了這一廣東當(dāng)代美術(shù)史上最多元、最開放、最包容和最具活力的階段。

廣東美術(shù)走過了百年滄桑,更創(chuàng)造了百年輝煌。而今,通過學(xué)習(xí)和體會(huì)習(xí)近平總書記文藝工作座談會(huì)的重要講話,廣東文藝界和全國(guó)文藝界一樣在鼓蕩的春風(fēng)中,再度揚(yáng)帆起航。回望百年廣東美術(shù),繼承性是其底蘊(yùn)深厚的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);革命性是其精神內(nèi)涵的思想底色;兼容性是其開拓鼎新的百川之源;時(shí)代性是其別開生面的主要特征;創(chuàng)新性是其生生不息的動(dòng)力所在。一個(gè)世紀(jì)以來,廣東藝術(shù)界英才輩出。他們凜然觀風(fēng)云,丹青寫激情,從不等待、從不盲隨,無論身處何地,都以堅(jiān)定的步伐踏平坎坷、開拓境界,足履實(shí)地的去實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo),向世人奉獻(xiàn)了無數(shù)具有新創(chuàng)意、新語(yǔ)言、新內(nèi)涵、新意趣的時(shí)代經(jīng)典。

千秋垂范,高山景行;百年藝魂,其命惟新。7月8日至7月23日,在中國(guó)美術(shù)館舉辦的“廣東美術(shù)百年大展”,便是對(duì)廣東百年美術(shù)豐碩成果的系統(tǒng)展示,而由中國(guó)美術(shù)館甄選出參加展覽的100多件館藏廣東美術(shù)家作品,皆為世間珍品!當(dāng)我們品讀這份融合著時(shí)代變遷和藝術(shù)演進(jìn)的視覺長(zhǎng)卷,一定會(huì)生發(fā)出充滿底氣的文化自信,感受到源于內(nèi)心的創(chuàng)新使命,從而真正領(lǐng)悟習(xí)近平總書記在文藝工作座談會(huì)上指出的“只有堅(jiān)持洋為中用、開拓創(chuàng)新,做到中西合璧、融會(huì)貫通,我國(guó)文藝才能更好發(fā)展繁榮起來”的文藝創(chuàng)作方針的深刻性和必然性!

(作者為中國(guó)美術(shù)館館長(zhǎng))