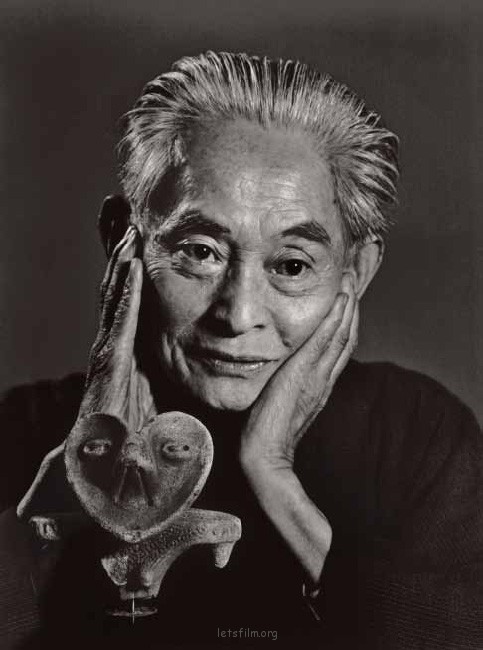

川端康成之死與他的“隱秘戰爭”

無法擺脫的哀愁

1948年11月12日,日本東京。今天,遠東國際軍事法庭將對七名最重要的日本戰犯進行宣判。

受《讀賣新聞》的委托,川端康成前來參加旁聽。也許是因為感冒的緣故,原本消瘦的他顯得更加憔悴。此刻,他揣著懷爐心事重重地坐在旁聽席上,像湖水一樣雍塞川端康成整個身心的,是難以名狀的憂憤情緒,那就是他說的:“日本人的殘暴行為,受到懲罰,這是最大的恥辱。”被告席上的七位戰犯表情各異,有的垂頭嘆氣,有的麻木不仁。目睹這些曾經翻云覆雨的大人物此時的表現,川端康成竟然也一時難以辨別出“這是覺醒的救助呢,還是虛偽的逃避?”

目睹了這一歷史性的時刻之后,川端通過兩篇文章《東京法庭上的老人》和《東京審判判決日》表達了他諸多悲欣交集的復雜心情。其中他在前文中情難自抑地憤憤寫道:

這些人如此指導國家和民族,卻不相信是愚蠢的。他們是國家動蕩時期的得勢者,他們把我們的過去放在被告席上。我看到他們作為無力的被告而受到審判,就對國家、對歷史產生了懷疑。我覺得:想想過去、現在和未來,是會有教益的。

然而對于日本必然戰敗的可悲下場,他有著強烈的預感。這種強烈的失敗預感并非未卜先知,而是來自三個月前,他親赴鹿兒島鹿屋海軍特攻隊基地的一段采訪經歷。

1945年4月24日,位于日本九州的鹿屋海軍航空兵特攻隊基地,迎來了“海軍報道班”的三位作家:川端康成、新田潤和山岡壯八。所謂“報道班”是指戰爭時期,日本政府要求作家“奉公出征”,開赴前線各地采訪撰寫戰地作品的一種動員組織。此時,日軍在亞洲各個戰場上已節節敗退。從1944年的6月,美國就開始了對日本本土大規模的戰略轟炸,盟軍光復馬尼拉、重返菲律賓、收復密支那,一路勢如破竹,兵鋒直逼掩護日本的最后一道屏障——沖繩。日本最后的崩潰,已近在眼前。

沖繩之戰成為日軍孤注一擲的困獸之斗。在戰役展開前,日本當局為鼓舞士氣,發動了強大的宣傳攻勢。全體國民再一次相信了日本軍部掩耳盜鈴的欺騙宣傳,繼續做著自欺欺人的黃粱美夢。山岡壯八在《最后的從軍》中回憶當時的情形說:“那個時候——在失掉沖繩之前,國民基本上都還認為我們可能會打勝。至少沒有人肯定地認為我們可能會戰敗。”

川端康成顯然更加樂觀。作為海軍報道班的成員,他也堅信在“神風特攻隊”的攻擊下,不出十天半月沖繩一戰就將以日本的勝利而告終。可等到他們趕到鹿屋海軍基地,看到的卻完全是另外一番絕望的景象。川端康成在1955年發表的《戰敗之時》里這樣描述道:

然而到達之后,即使從偵查照片中也可看出,戰爭形勢日益嚴峻。很明顯我們已經沒有了艦隊,飛機數量不足。我滯留在水交社,將校服配上飛行靴,目送特攻隊的出擊。我無法忘記特攻隊員,那其中有隊員對我說你不該來這種地方,也有隊員對我說還是趕緊回去的好。還有隊員在出擊之前拜托安部先生(能成氏,當時一高的校長)多多照顧我。機場遭到連日轟炸,已經幾乎毫無抵抗了,只有待在防空洞里才是安全的。

戰爭結束后,川端康成對在鹿屋海軍基地一個月的采訪情形記述特別簡略,他似乎有意回避談論這段歷史。在這難忘的一個月中,川端康成不但沒有看到一點兒預期中的勝利跡象,反而深切地感受到日本處于戰敗邊緣的慘烈悲涼。

在日本帝國行將滅亡的瘋狂時刻,日本海軍組織“神風特攻隊”駕駛滿載炸藥的飛機,采取同歸于盡的方式直接沖撞美艦,以挽救帝國日薄西山的命運。對于這種可怕的“集體自殺”行為,川端這樣描述道:

在日本最南端的特攻隊基地,特攻隊員從各地的飛行隊中空運回來,接著第二天或者第三天出擊。然后就有新的隊員和飛機到達基地接著出擊。補給消耗得十分劇烈,這里的規律是昨天的隊員今天從基地消失,今天的隊員明天就看不到了。

“神風特攻”是日本軍國主義窮途末路下的瘋狂之舉,堪稱近代戰爭史上的一大怪胎。那些狂熱而絕望的特攻隊員,每天都飽受著“等死”的漫長煎熬。作為富有同情之心的作家,可以想象川端康成一行耳聞目睹每天都在發生的戰爭慘劇,內心應該有著怎樣一番矛盾糾結?

關于鹿屋基地的這次采訪經歷,川端康成十年后在《新潮》雜志發表《戰敗之時》自述道:

沖繩之戰也沒有希望了。日本即將戰敗,我憂郁地回來了。關于特攻隊的報導,我一行字也沒有寫。

雖然這次的采訪經歷讓川端康成早已預見了戰爭的結果,可當他真的有一天不得不直面日本戰敗的現狀時,他內心的亡國之痛無可名狀。他在《獨影自命》中寫道:

我不曾有過對日本像神一樣的狂熱和盲目的愛。我只不過經常地懷著孤獨的悲哀為日本人感到悲傷。因為戰敗,這種悲哀滲透進了我的骨頭。但是反過來它又使我的靈魂獲得了自由和安定。

那么在整個戰爭期間,川端康成是否真的如他所言,逍遙世外,“不曾有過對日本像神一樣的狂熱和盲目的愛”?

滿洲之行

1947年10月,川端康成在隨筆《哀愁》一文中,這樣描述戰爭時期他的生活狀態:

戰爭中我在往返于東京的電車中和受燈火管制的被窩里閱讀《湖月抄源氏物語》。這是因為我的眼睛不可能在陰暗燈光和搖晃電車中閱讀小文字的緣故,當中也隱含著些許反抗時勢的自我嘲諷。在橫須賀沿線的戰事愈加嚴酷的時節,閱讀王朝時期的戀愛故事是件怪異的事情,但是車上的乘客卻沒有發現我的這種與時代錯位的行為。我戲謔地想,萬一途中遇到空襲受傷的話,這種結實的日本紙壓在傷處應該些許有點用處的吧。

很難想象,在美軍空襲的凄厲警報中,在燈火管制的黑暗夜幕下,川端康成卻沉醉在描寫男女戀愛的被列為戰時禁書的《源氏物語》中。這種在別人眼里所謂的“非國民”行為,正如他自己所寫的那樣,的確是與時代氛圍“錯位”的怪誕舉動。沉浸在這樣一種超脫的境界里,川端康成認為“這是一種擺脫戰爭色彩的美”,是他自己“對時勢的反抗和諷刺”。對于自己和戰爭的關系,川端后來在隨筆集《獨影自命》中表白道:

我是相對來說沒有受到戰爭太大傷害的日本人。我的作品在戰前戰中戰后并沒有很顯著的變化和斷層。我的創作和生活都沒有因為戰爭受到太多的影響。

對于川端康成的這種表白,戰后許多研究者都深表認同。他們普遍認為戰爭期間,川端康成如同閑云野鶴,保持的正是這樣一種“躲進小樓成一統”的獨立狀態,在日本的“傳統美”中堅守著文學的純粹性。他既沒有投身戰爭風潮狂熱地鼓吹“圣戰”,也從未創作發表過肯定和贊美戰爭的言論,他只是一位置身事外的逍遙看客。借用日本學者羽鳥徹哉的說法就是——“川端在戰時所發揮的作家的努力,只是悲痛地凝視著消逝在歷史潮流中的一個個可憐的生命。”

那么,在整個日本戰意高揚的瘋狂時代,川端康成真的能做一位遠離是非的觀眾,能始終問心無愧地出淤泥而不染嗎?

歷史總能于無聲處聽驚雷,從小細節處看到大關節。日本早稻田大學的李圣杰博士在《關于川端康成的戰爭體驗》一文中披露了一些非常重要的細節,頓時讓人有恍然大悟之感——原來,此川端非彼川端,他對于戰爭的態度和行為,并非人們想象中那么坦然自若!

最為微妙的故事發生在1955年。日本戰敗十年后,川端康成在《戰敗之時》這篇作品中,刻意抹去了兩個人的名字:村松梢風和火野葦平。然而,就在《戰敗之時》發表的前一年,川端在自己編制的“年譜”中,還明確記載了他和這兩人在“滿洲之行”中的交往經歷——

1941年4月,川端康成和著名棋手吳清源、圍棋評論家村松梢風一起到中國東北出席《滿洲日日新聞》主持的圍棋大賽。其間川端康成和村松梢風共同觀戰了圍棋大會,接著又奔赴吉林和奉天、哈爾濱、大連等地,兩人還一起在廣播電臺做了對談節目等等。對于川端康成來說,一直同行這么久的村松梢風不可能是被無意間遺忘的。同年初秋,川端康成又受日本關東軍的邀請,與山本改造社長、高田保、大宅壯一、火野葦平再次前往中國東北,飛赴黑河、海拉爾等地。在軍方的安排下走訪了學校、煤礦、工廠等,慰問各地的陸軍部隊和開拓村,出席各種座談會和演講會。川端在《渡滿葉書通信》中還回憶到:“這次春季回國坐的阿根廷號,是艘舊船。很是期待前往北方。在船里和火野君下圍棋輸了兩局。”此外,還有川端康成和火野葦平公開發表的合影為證。

但令人奇怪的是,對于這兩次、前后長達4個月的考察,川端康成為何要諱莫如深,甚而采取掩耳盜鈴似的方式加以切割呢?

原來,1932年,作家村松梢風以川島芳子為原型創作的小說《男裝的麗人》發表,在日本風靡一時。但好景不長,隨著日本戰敗,川島芳子被捕。據村松梢風的兒子村松瑛回憶:“梢風曾說川島芳子是說謊的名人,那些謊言聽起來十分真實并且很有趣。”

正是這些“有趣”的描寫,在戰后成為中國政府判處川島芳子漢奸罪的證據之一。1947年7月3日,南京國民黨《中央日報》登載了對川島芳子的起訴狀,其中第八條這樣寫到:“日本人村松梢風的《男裝的麗人》中,具體地證明了被告的間諜行為。”那些為川島芳子鳴冤叫屈的日本人,便一齊聲討正是村松梢風的小說將芳子逼向了死刑。川島芳子犯下的罪行罄竹難書,這樣的指責顯然是站不住腳的誅心之論。但戰后川端康成為何也顧及輿論,對受人非議的村松梢風避之不及?這其間的緣由似乎不言而喻:川端康成不想和這樣一位與侵略戰爭密切相關的人物牽涉過多,以恐引起有些人不愉快的聯想。

而川端康成有意識地淡化“滿洲之行”的經歷,還隱含著對于自己在戰爭期間某些行為復雜不安的隱秘心情。正如他本人所述,兩次“滿洲”的考察體驗給他帶來的沖擊是巨大的。歸國后他在《滿洲國的文學》中寫道:

在滿洲到北支的旅行后,有兩年左右工作起來很困難,我想是由于這個時期旅行給我心靈帶來的振動過于強烈的緣故。

在中國東北親眼目睹了開拓團和工廠里中國女工的悲慘境遇后,川端的心情久久無法平靜。他曾希望創作一部以“滿洲”毛織公司厚生工廠為題材的作品,但由于時局動蕩的原因,這一構想最終未能實現。回國當年他寫了《滿洲國文學》和《滿洲的書》兩篇文學雜感,次年又編輯了有關“滿洲”的兩本書。但這些文章和選集都對他所見到的中國人的悲慘遭遇只字未提,他自覺地“遺忘”了日本發動這場罪惡戰爭帶給中國的苦難,仿佛那些掙扎在水深火熱中的中國人從未在他的記憶中出現過一般。相反,川端康成留下的另一些白紙黑字,卻清楚地記錄下“滿洲之行”中被他“健忘”了的事情。

1941年4月,當川端康成訪問中國東北時,正值“偽滿”皇帝溥儀按照日本內閣決定的《滿洲國指導方針綱要》要求,強迫東北青少年接受日本奴化教育,實現“日滿一體化”。川端康成看到“偽滿”的小學生竟然沒有用日文寫作時,就感到“驚嘆”,特別提醒日本當局“孩子們的靈魂是最應開拓的處女地”,還大聲呼吁“開拓移民并不限于農業。我看到在各個領域工作的日本姑娘,最需要的是好的女教師”。在川端康成的意識深處,“滿洲”并非日本統治下的殖民地國家,而是實現所謂“五族共和”理想之下的“王道樂土”;而他大力提倡在“滿洲”推行日語教育、建構獨立的“滿洲文學”,自然不算是從思想上分裂奴化中國的罪行,而是協助日本政府建設“大東亞共榮圈”的善舉了!

除此而外,川端康成針對日本軍部的“大東亞理想”憂心忡忡地指出:“我們最大的朋友,最大的敵人,唯有漢族。”他所說的“最大的朋友”,專指“偽滿”政權和汪偽政權管轄區內親日的“漢族”;而“最大的敵人”則指中國的抗日“漢族”。因此,和“最大的朋友”來“共同完成大事業滿洲國是至關重要的”(李圣杰:《關于川端康成的戰爭體驗——以<戰敗之時>為線索》,文明信、母丹翻譯)。

川端康成的兩次“滿洲之行”,都受到日本關東軍的熱情接待。他確實并沒有因為“吃人口軟”而直接發表歌頌戰爭的言論,更沒有充當為軍國主義搖旗吶喊的急先鋒。這使許多人誤以為川端康成從未“順應時局”,而是采取了“沉默的抵抗”。但隨著戰爭進程的深入,川端康成內心那種無比深厚的“日本情結”,已逐步受到時代風潮的蠱惑而發生變異:極度崇尚日本傳統美與“皇統崇慕”的愿望糾結相匯,使他將侵略戰爭與日本的未來、對天皇的尊崇連在一起,思想開始飄移傾斜,促使他對戰爭的態度從迷惘到接受、從屈從到肯定。他既想拼命逃離政治,又不自主地開始與日本當局合作。

當川端康成把侵略戰爭作為日本人的命運最終接受下來,堅守多年的文學陣地已悄然失守,事實上他已充當起日本軍部“文化侵華”的一個過河卒子。

既是風也是水

至于被川端康成在戰后作品中故意刪除的另一個人火野葦平,兩人的交往歷程則更加耐人尋味——其間折射的正是川端對于戰爭態度的嬗變歷程。

日本發動侵略戰爭期間,火野葦平可謂大名鼎鼎。他因創作了《麥子與士兵》、《土地與士兵》、《花兒與士兵》三部作品,成為紅極一時的“軍隊作家”。日本投降后,由于火野葦平與眾不同的影響力,日本共產黨的《赤旗》報將他指定為“第一號文化戰犯”。1948到1950年,火野葦平作為“戰犯作家”受到嚴厲追究。川端康成創作《戰敗之時》一文時,正好是侵略戰爭結束十周年,此時火野葦平雖已被取消“戰犯作家”的處分,但畢竟是一名曾經大力鼓吹侵略戰爭、戰時污點十分突出的“軍隊作家”。川端康成刻意規避與火野葦平的關系,目的就是要撇清和這種“污點人士”的聯系。

戰前戰后,川端康成對火野葦平的態度曾經幾度“變臉”,可謂正是他對待侵略戰爭自相矛盾的心態晴雨表。

戰爭結束后,川端康成對火野葦平如同“躲瘟神”一樣避諱。但在戰爭期間,卻曾對火野褒揚有加。1943年12月10日,川端康成在《東京新聞》發表《英靈的遺文——壯美之<皇兵>》一文,就拿火野葦平的紀實作品當做成功范例,對“戰爭文學”作了一番闡釋論述:

火野氏的戰爭文學正是從這樣的日記和書信中誕生的,而出征的將士又是抱著這樣的心情寫下了日記和書信……優秀的戰爭文學,是整理好的戰史的一方面,而由出征將士所寫文章整合而成的戰爭記錄,也應該當做國家的財富、民族的財富而流傳萬世。

所謂“英靈的遺文”,是指戰爭期間川端康成主動慫恿某個出版社所做的一項大型出版工程,即把一些在侵略戰爭中斃命的日軍士兵“遺文集”,包括他們的日記、書信、詩歌,以及他們親屬的慰問信等編輯出版《英靈遺文集》,用以宣揚所謂“圣戰”和忠于“皇道精神”。川端康成把這樣一部充滿侵略血腥的書,鼓吹成“日本精神的結晶”,同時頌揚道:

這種殉忠精神的純潔性是莊嚴悠遠的,而且是悲愿極致的,所有這些英靈的遺文,就是這種日本魂經過戰爭而凈化了、閃光了。

他雄心勃勃地鼓動出版社按照諸如“上海卷”、“南京卷”、“漢口卷”等戰場劃分,抑或按照部隊序列為類別進行編纂。此間每逢太平洋戰爭周年紀念日,川端康成還應報刊之邀撰寫所謂“紀念文章”,向在侵略戰爭中喪生的士兵表示哀悼致敬。戰爭后期,可以說無論從思想上還是行動上,川端康成的調子已經同日本當局基本靠攏了。

如果時光回溯到戰爭初期,就會發現川端康成對火野葦平的態度完全是另一個樣子。

1938年8月,名不見經傳的火野葦平憑借《麥子與士兵》一炮走紅,在日本文壇迅速刮起了一股“報國文學”的逆流,響起了一片軍國主義的鼓噪聲。面對這股逆流,川端康成內心產生了強烈震動。就在日本文壇眾口一詞追捧火野葦平的喧囂聲中,唯有川端康成發出了不同的聲音。他對火野葦平不但沒有絲毫欣賞之意,反而公開撰文表達鄙夷不屑,對軍部一手扶持炮制的“戰爭文學”表示討厭反感。1938年8月22日,他在《東京朝日新聞》發表評論,以極為尖銳的語氣批評道:

我吃驚地感到,近來的小說很是無聊。由于戰爭,作家也躍躍欲試,這雖然是很自然的事情,但這不也正是文學精神的墮落和衰退嗎?……身為作家,在戰場上如何談得上文學?簡直是胡鬧!

同年,他在9、10月的“文藝時評”所寫的或明或暗的批評質疑中,也表達了對流行文壇的所謂“報國文學”的反感之意。

風起于青萍之末。“九一八事變”后,日本當局向法西斯道路狂奔而去,實行白色恐怖的軍部和政府對進步作家的鎮壓進一步加強。思想文化的絞索越套越緊,許多反對侵略政策的作家和學者被禁止執筆,日本軍部威逼利誘作家們去鼓吹所謂“報國文學”,戰爭陰云籠罩下的日本文壇進入最黑暗的時期。面對日本文壇“萬馬齊喑”嚴峻局面,川端康成于1936年1月寫了《告別“文藝時評”》一文,他失望地批評道:“泛讀每月的小說,已經不僅是一種無效的徒勞,而且是一種精神的墮落。”他呼吁作家們不要在一夜之間寫出粗糙的戰爭文學,以免留恥千載。他還在另一篇“文藝時評”中感嘆“現在連自由主義作家也幾乎無人寫出多少有點進步或有點良心的作品了”。于是他憤然宣布中斷已經連續寫了十幾年的文藝時評,表達他對戰爭體制下的“國策文學”的一種獨特抵制(葉渭渠:《東方美的現代探索者——川端康成評傳》)。

川端曾在《文學自序傳》中這樣解剖自己在戰爭時局中的表現:

只是,我能自我辯護的,是我隨波逐流,順風來順水去,而我自己既是風也是水。

川端康成這種左右飄移的狀態,看似他為逃離政治漩渦所找的無奈借口,其實是隨著時局的變化,不斷妥協退讓的一種無奈選擇。

最消極的合作,最消極的抵抗

川端康成戰后在《天授之子》一文中說:“我對發動太平洋戰爭的日本,是最消極的合作,也是最消極的抵抗。”但進入戰爭后期,他連“最消極的抵抗”也不可能了。

在法西斯高壓政策下,擺在日本文學家面前的,只有兩條路可走:要么像宮本百合子、西澤隆二等反戰人士一樣甘把牢底坐穿,也要保持高潔節操;要么就是順應形勢,被迫參加到協助侵略戰爭的行列。從前那種所謂“藝術的抵抗”已經完全沒有空間了。于是,自認為“沒有受到戰爭影響、也沒有受到戰爭損害”的川端康成在“文學報國會”成立一年之后,他的名字也被赫然列在“文學報國會”花名冊上。在舉國支援戰爭的狂潮之下,日本作家總共4000多人參加了“文學報國會”,沒有參加者鳳毛麟角,甚至先前反戰的人也有一部分開始贊同戰爭,并將“共榮”視為“擺脫歐美列強壓迫”、“解放亞洲”的絕佳途徑。

戰爭后期,日本已經內外交困。近衛內閣以達成“國防國家”為目標,于1940年10月12日宣告成立“大政翼贊會”。該組織將日本全國所有家庭納入110多萬個“領組”嚴格管控,實行下級服從上級、組內互相監督,形成“一君萬民”、“萬民翼贊”的軍國主義“總體戰”體制,以武士道的絕對服從精神統治全體國民意識,尤其將日本廣大婦女動員起來,通過塑造一批所謂軍國之母、靖國之妻的“模范典型”,號召國民繼續為茍延殘喘的侵略戰爭無償買單,盲目犧牲。

在這樣的背景下,1942年10月,川端康成聽命于日本當局的安排,受“日本文學報國會”的派遣,同《讀賣新聞》一名記者到長野縣郡松樺尾村的貧苦農婦井上傅家采訪,為宣揚“國策”體驗生活。井上傅的丈夫被迫充當了侵華戰爭的炮灰死于前線,小叔也被征召入伍。家中上有白發老母,下有未曾見過父面的幼女。井上傅像千千萬萬的日本貧苦農民一樣,不僅要肩負起本應屬于男人承擔的繁重農活,艱辛地養活一家老小,還要負擔政府強硬攤派下來的沉重稅賦。漫長的戰爭壓彎了這位農婦的雙肩,她如同一片風中枯葉苦苦掙扎在生死邊緣。

然而川端康成經過短暫采訪后,很快寫出了《日本的母親》一文,濃墨重彩地宣揚井上傅“婦女勤勞報國”的“光榮事跡”。接著又寫了《訪日本的母親》。川端康成不僅無視侵略戰爭給井上傅這樣的無辜平民帶來的深重災難,描寫她們的痛苦悲哀,反而竭力渲染說這個家庭“沒有陰影也沒有不安,家屬的面色充滿和平與希望”,“家中氣氛是明朗而和藹,生活是愉快的”。川端康成如此美化戰爭摧殘下的日本現社會,罔顧事實已達頂點,和他曾呼喚堅守的一個作家的良知早已背道而馳。令人難以想見的是,1944年川端擔任了日本文學振興會“戰爭文學獎”評委,在評獎活動中明確主張作家多寫“戰爭文學”,為“大東亞圣戰”助威。

然而這樣的違心之舉終究要受到良心譴責。1945年8月15日,聽完天皇宣布無條件投降的廣播后,川端康成擔心盟軍占領日本之后,會加強新聞出版的檢查制度,便一個人悄悄把他主持的“鐮倉文庫”租書屋收藏的左翼和右翼圖書,統統付諸一炬。與此同時,他還將自己在戰爭末期寫就的《英靈的遺文》和有關感想全部收藏在箱底。對于即將到來的盟國占領軍,川端康成心中充滿了某種擔心秋后算賬的不安情緒。就川端康成來說,“亡國末世”之民不僅意味著在戰爭中的失敗,還意味著戰敗的日本在西方民主浪潮沖擊下,傳統文化精神的崩潰和缺失,這才是川端感到日本最大的悲哀,而眾多的日本人對此卻混沌無知。

在這種普遍的沮喪消沉狀態中,川端康成既看到國家戰敗的衰亡,痛恨戰爭的悲慘,也看到戰后日本再生的希望;他既擺脫不了“內心的悲哀”,“不相信現實的東西”,也痛切地感到“要回到古老的日本去,又要面向寬闊的世界前進”。而日本要獲得新生,就必須對慘痛的戰爭進行深刻的反思。川端康成畢竟是一位世界級的偉大作家,日本戰敗后他的思想和作品都重新獲得涅槃飛升,呈現更加復雜的思想傾向,與戰前相比有了新的探索和創造。擁有一顆“執拗的愛美之心”的川端康成,努力表現“日本傳統的美”,其實是要努力尋找戰敗后日本人早就已失落的精神家園。對傳統文化、傳統美不遺余力的追求和描繪也恰好掩飾了川端康成內心的凄涼和寂寞。戰后的川端沒有簡單地停留于描寫戰爭的殘酷,抒發內心的憤懣,他的目光穿透了過去,凝視著現在,同時也投向了未來,這正是川端康成與眾不同的深刻之處。他曾在戰爭中迷惘過、矛盾過、掙扎過,但這些最終都未能遮住他作品的文學光芒。當文學遭遇戰爭時,當作家的責任良知與國家意識發生強烈沖撞,川端康成的心理流變過程為我們留下了無盡的思索空間。

1972年4月16日,川端康成突然離開人世。在榮獲諾貝爾文學獎三年多之后,川端康成卻在榮譽的巔峰采取自殺的形式離開人世了,這令世界文壇都受到極大的震動。川端康成生前未留下只字遺書,他想留下的話,其實早在1962年就已經說過了:

“自殺而無遺書,是最好不過的了。無言的死,就是無限的活。”

摘自《文學自由談》2017年2期