從傅雷出發來到陳丹青

傅雷先生的美術講稿談的都是鼎鼎大名,生怕與西方美術史的權威錯位,而陳丹青的美術史生怕與任何美術史對位。遠看像是美術名著欣賞教育課,近看卻是美術史的邊角料翻身課。被美術史近乎開除了的名單掉了個個兒,成了錄取通知書。

晚清的傾頹落后,使西學東漸遠邁前古,民國以來,翻譯與介紹外來文藝不絕如縷,譯介興旺、學術昌盛。這段歷史的因果對現在的你我有如太平洋對岸的蝴蝶翅膀亭亭扇動,單就繪畫而言,我特選了時間相隔近百年的中國美術界的兩枚貝殼,來看看美術如何發生在中國。

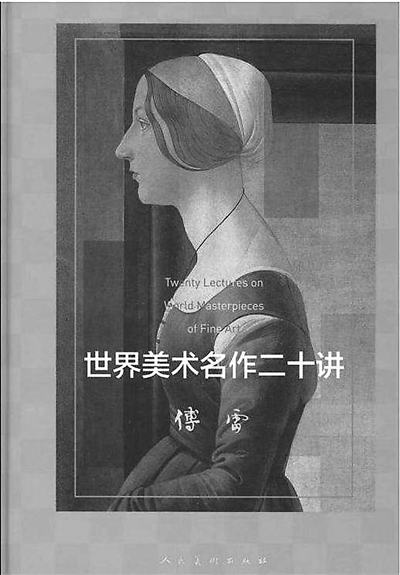

第一枚來自傅雷。緣起是年初,得人民美術出版社出版的傅雷《世界美術名作二十講》一書,讀罷甚喜,推薦給眾友。

回看傅雷,知學海無涯而常惴惴默默、孜孜矻矻,一個意氣風發的民國少年出去,一座貫通中西的文明大橋回來。他帶回來的歐洲文明一度使他留學的巴黎成了中國人心目中藝術與浪漫的代名詞,國人想認識歐洲,就可以先去訪訪傅雷的文字。這二十課講稿中提到的藝術家不多,以點帶面,綱舉目張:喬托、多納泰羅、波提切利、達·芬奇、米開朗基羅、拉斐爾、貝爾尼尼、倫勃朗、普桑及幾位英法畫家等,挑講了美術史上的重鎮關卡。以一種力求扼要“啟蒙”的邏輯,以及興中華之現代美術的愿景,所述皆名家杰構,從學問、人品、操守修養、所涉時代環境,談史論理,以示聽眾藝術之因果,種下一片興旺的愿種。美術,作為人類審美之延伸,并非剛需,可人不是走獸,一群美盲創造的世界會何等自掣自肘呢?傅雷先生留給我們的這二十課,不僅僅是指出了歐洲那一堆作品與知識,更是把人類關于美最高的境界從此延伸到中華民眾的唾手可得之處,為你興魂動魄,幫助諸位成為更完整的人。

時隔近九十年,第二枚貝殼來自畫家陳丹青。

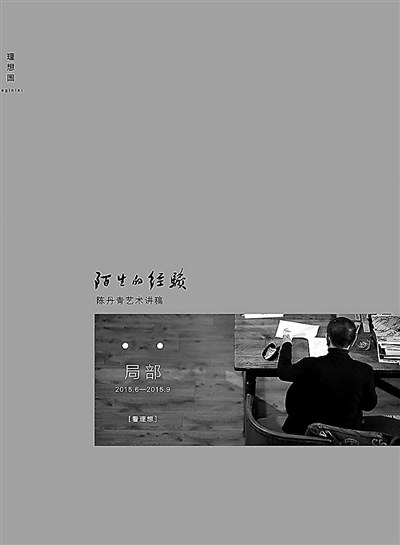

讀完傅雷的書之后,我的第一個聯想念及陳丹青“局部”系列視頻的出版:《陌生的經驗——陳丹青藝術講稿》,成書時陳丹青年62歲(傅雷的藝術講稿成于26歲),前后共十六課,每課千字,與傅雷“經典美術史”的立足完全不同的是,陳丹青“身在曹營心在漢”,統統借題發揮,弦外有音,入于過去談出現在,常常使人得魚忘筌。古、今、中、西,信手拈來,仿佛歷史被抽走了時間與空間的序列,成了隨時待命奉調的兵將。

書名起“陌生的經驗”,是一樁一石多鳥的“陌生”,逼人銘記的“陌生”:

就陳丹青先生自己而言,作為寫作的《陌生的經驗》是獨特的,因為是作《局部》系列視頻所備的講稿,我們聽一集二十分鐘的課,先生大概要花費半個月甚至更多時間準備,在歷史的縫隙中抽絲插針,直到定稿交付了,再錄制數個鐘頭。拍攝罷,先生最大心得竟然是對演員職業心生崇高的敬意,從畫家到“演員”,此為陌生的經驗之一。但就內容,雖然先生熟識中西古今的美術,但老來仍有“艷遇”,他把布法馬可的《死亡的勝利》介紹給我們的時候曾說:“去年我闖進墓園,意外看見一幅從未見過的巨大壁畫,當場魂靈出竅。文藝復興的大部分名作,我自以為知道,怎么這等偉大的畫,從來不知道呢?這就是無知的好處……你完全不知道一位畫家,忽然撞見了,更是大快樂。那種驚訝、歡喜,等于變回小孩子……藝術頂頂要緊的,不是知識,不是熟練,而是直覺,是本能,是騷動,是嶄新的感受力,直白地說,其實,是可貴的無知。”從先生對“無知”的有知,對“陌生”的熟悉里,仿佛倒立著一座金字塔,塔尖立在《死亡的勝利》上,而所有的上層卻一絲不茍地建筑與歌頌“陌生與無知”,照顧美術史勢利眼下的炮灰。即便是那些美術史上鼎鼎有名的作品,先生卻就其引我們朝向陌生的角度,他借他自己的陌生,談了他的熟悉,借了我們的熟悉,談出我們的陌生。此為陌生的經驗之二。

就讀者而言,尤其是文藝青年而言,是一種巨大的陌生,更像是一種稀缺的驚喜。雖然我們頂著一個嘈雜的市場,但是從立意構思到表達技巧,作為畫家與作家的陳丹青談藝術,遠遠超越BBC在內的許多文藝節目,當然他會說這是導演謝夢茜的功勞。誠然,許多讀者“不知盤中餐”,又何妨這樣陌生的經驗出現在歷史的街口,且它必將成為中華美術歷史中繞不過去的山頭。史航在序中記到:“生于今世,麻木最易,敏感最難。海量信息沖刷一切,世界前所未有的透明,守著搜索引擎。給我十秒鐘,什么都查得到。然而查到也就是查到了,哪有什么驚喜可言,銘記更是奢談。下次再用再查,永遠可依探囊取物,也永遠兩手空空……再度藝術史,再看到這些藝術家被標簽化,我們仍只能袖手旁觀嗎?”換做古人一日三省必加問:今天,我“陌生”了嗎?以上作陌生的經驗第三。

就美術史本身而言,不論是談法或是取材,恐怕更是陌生得肝兒顫。傅雷先生的美術講稿談的都是鼎鼎大名,生怕與西方美術史的權威錯位,而陳丹青的美術史生怕與任何美術史對位。遠看像是美術名著欣賞教育課,近看卻是美術史的邊角料翻身課。被美術史近乎開除了的名單掉了個個兒,成了錄取通知書。王希孟的《千里江山圖》、布法馬可的《死亡的勝利》、蔣兆和的《流民圖》、巴齊耶、瓦拉東母子、民國女畫家關紫蘭、丘堤,徐揚、卡帕奇奧、蘇里科夫、安吉利科……好一副耶穌的心腸:天堂里住著的非但不是在世顯赫的財主,卻是受苦的乞丐拉撒路;世人看來,好人才能上天堂,然而天堂最后的居民卻是一幫祈求憐恤和寬恕的罪人。美術史的圖景儼然成了反轉片,甚至鼎鼎大名的梵高先生,從千百幅大名鼎鼎的作品里,陳先生精心為其挑選了一張名不見經傳的油畫草稿,封了個“憨王”,談了令小心維護美術史威權的觀眾們“不敢聽”的“未完成”,直至編織了美術與商賈的社會關系流變之網。這樣貌似冒天下之大不韙的論點,直到今天還會有很多人表示看不懂,不了解。善哉,這就是陳丹青羨慕的狀態,想要的效果。這是第四個陌生。

當然,還不止這些陌生。所有的宗旨都沒有變,一切的陌生都是為了恢復觀眾讀者的應該的熟悉——對藝術的“直覺”。如果你是職業畫家,他告訴你,不要害怕權威:一切對新意的屠殺,不正是“正確”和“現成”的功勞嗎?如果你是路人看客,他提醒你,不要迷信權威,雖然你不能指鹿為馬,但至少你可以在誠實中積累進步。對權威的愛與怕,是需要保持平衡的,面對大師,你不能只是磕頭,但也不意味著飛揚跋扈。當然,大多時候我們需要導游,尤其是美術這樣的深水迷宮,許多人會轉得一頭霧水,所有問號匯成一句話:怎么辦?面對不確定的信息,需要有確定的信息來安慰不安。陳先生在《陌生的經驗》后記的結尾引用蒙田的話:

“人類的所有不安,就是回到家里也靜不下來。”

又說,他所提到的那些藝術家們,真正賦予了他講稿的價值,“他們的偉大,他們的好,遠遠超過了他的講述。”

前半句看起來點了觀眾,其實說出了藝術家;后半句提了藝術家,其實給觀眾塞了錦囊。

將傅雷的《世界美術名作二十講》和陳丹青《陌生的經驗》兩枚藝術海岸上的貝殼放在一起,不是為圖藝海拾貝湊出兩位來增加什么效應,為當下的蕭條的美術博些眷顧或同情;也不僅因為他們都出于上海,這個中國通向西方的門戶,從地緣的角度看百年來文藝傳播深入的程度;不僅要比較、突出傅雷的恪守學術與陳丹青的超越學術,也不僅是提醒愛好美術的人去深挖這兩座寶庫;也不是逼著大家成為傅雷或者陳丹青,去歸正美術史的綱紀或是成為尋找千里馬的伯樂。我相信有心的人,總會鐵杵成針、水到渠成。

總之,借引剛才的兩句話,還是要給大家吃一顆定心丸的:

“偉大的藝術家可以安靜下來,優秀的觀眾可以常常驚覺藝術家的偉大。”這就是美術存活在歷史中的綱領。