自號“朽者”,其藝“不朽”

中國畫走向現代的先行者——陳師曾誕辰140周年

自號“朽者”,其藝“不朽”

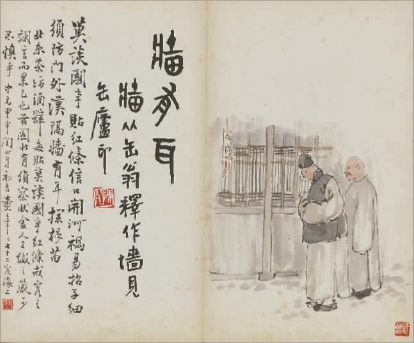

北京風俗圖——墻有耳 陳師曾

在中國繪畫“走向現代”的歷史進程中,有這樣一位先行者——他是清末主張變法的湖南巡撫陳寶箴之孫,是學者、詩人陳三立之子,是歷史學家陳寅恪之兄——他自號“朽者” ,堅持“畫吾自畫” ,以深厚的筆墨功力,傳承金石寫意之風,并在直面現實中創作出具有人文關懷的畫作;他投身藝術教育與畫會活動中,提攜同道,于民國初年共同開創畫界新局面……他正是被梁啟超評為“現代美術界,可稱第一人”的陳師曾。

朽與不朽

令人倍感遺憾的是,陳師曾48歲便離開了人世,海派大家吳昌碩為其題寫挽詞曰“朽者不朽” 。今年時值陳師曾誕辰140周年,以“朽者不朽”為主題,中國美術館會同故宮博物院、中央美術學院、北京畫院、北京榮寶齋聚集其各類藝術作品200余件,于11月11日至12月20日在中國美術館舉辦展覽。“在全面研究展示陳師曾的畫學思想和藝術實踐的同時,也希望藉此揭示其對于20世紀中國畫走向現代的開拓價值和文化啟示。也許,通過這一展覽,我們有可能真正穿越時空,走近‘朽者’ ,也才可能窺得吳昌碩先生所提‘不朽’的深意所在。 ”中國美術館館長吳為山這樣談到。

陳師曾1876年生于湖南,早年留學日本,與魯迅、李叔同等結為摯友;回國后,先后任教于南通與長沙,并全心致力于詩書畫印的深研,求教于吳昌碩; 1913年底,其赴北京任教育部編審,居京十年間,在多所高校任教,參與多個畫會活動,發現并推廣齊白石的藝術,勤于創作、著述與講演,留下數千件藝術作品和數十篇畫學精義。“陳師曾與其祖父陳寶箴、父親陳三立、六弟陳寅恪并稱‘陳門四杰’ 。陳寅恪所提出的‘獨立之精神,自由之思想’是留給現代學人的寶貴財富;而陳師曾所謂‘文人畫四要素’ ——人品、學問、才情、思想,同樣是將藝術之用回到創作主體的完善與充實。 ”吳為山介紹說,為了契合陳師曾藝術人生的意境,策展團隊在設計上著意將“文”字與“朽”字加以突顯。展廳中,陶瓶、枯枝、花卉、木架、紫砂壺,與暖色調燈光下他的畫作相配,令觀者置身于恍若隔世的丹青碎影間。“陳師曾的繪畫飽含古代文人的哲學意境,因此我們選擇將他的作品置于經過特別處理的毛邊紙上,呈現‘道法自然’ ;展廳門口,一段碩大的朽木上有開出的新芽,亦在以‘朽木生花’喻義他藝術生命的‘不朽’ 。 ”

在北京的十年,是陳師曾藝術創作的盛期。其傳世作品屬花鳥畫數量最多,而在中國國家博物館研究館員朱萬章看來,最能體現陳師曾藝術創造力的則是數量最少的人物畫。“我們在《北京風俗圖》系列中可以看到,他的創作涉及普通勞動者的生活百態,舊時北京的婚喪嫁娶、民間娛樂,還有像《墻有耳》這樣諷刺時局的漫畫。畫者運用真實的筆調描繪了清末民國初年的老北京,是其美術創新及文人畫思想最全面、最徹底的詮釋。他將拾荒人、車夫、賣花小販等底層人帶入畫中,拓展了文人畫中人物畫題材的邊界。從線條和著色上,有西洋畫形體、光線的痕跡,體現了其一貫主張的‘宜以本國之畫為主體,舍我之短采人之長’ 。 ”朱萬章在與展覽同期舉辦的講座“陳師曾和他的時代”中談到:“他曾如此對‘文人畫’進行總結—— ‘畫中帶有文人之性質,含有文人之趣味,不在畫中考究藝術上之工夫,必須于畫外看出許多文人之感想’ ——這句話被后來的很多人誤讀了,實際我們從他的創作反觀這句話,陳師曾一方面秉持‘以精神相應’的理念,著眼于從文化比較的視野中堅守寫意性筆墨,一方面又在堅實的基本造型能力之上,不斷拓展藝術題材與語言方式,從自然與現實生活中發表‘文人之感想’ 。例如他在《讀畫圖》中,描繪當時人們在展覽上欣賞畫作的情景。盡管這一題材古已有之,但以往畫家將人物的著裝都畫得很虛,而陳師曾以寫實的方式將人們不同的穿戴逐一畫了出來,這是首創。從畫法來看,有明顯的西方繪畫的影子,如人物的比例、畫面的透視關系等,為傳統文人畫注入了生機。 ”

穿越回陳師曾的“朋友圈”

《讀畫圖》畫于1917年,它呈現在近百年后的展覽中,被觀眾以當下的視角繼續“讀” ,是一件頗有意思的事情。而在中國美術館六層展廳中,以畫作、書信、照片等文圖資料鉤沉陳師曾與魯迅、李叔同、蔡元培、吳昌碩、金城、姚茫父、王夢白、徐悲鴻、梅蘭芳等人的交往,更仿佛帶領觀眾穿越時空,一探陳師曾的“朋友圈” 。

在《 〈北平箋譜〉序》中,魯迅曾寫下:“義寧陳君師曾入北京,初為鐫銅者作墨盒、鎮紙畫稿,俾其雕鏤;既成拓墨,雅趣盎然。不久復廓其技于箋紙,才華蓬勃,筆簡意饒,且又顧及刻工,省其奏刀之困,而詩箋乃開一新境。蓋至是而畫師梓人,神志暗會,同力合作,遂越前修矣。 ”陳師曾與魯迅,不僅是留日同學、歸國共事,也在藝術方面有很多交流;在魯迅的日記中,就多次記錄他與陳師曾在北京一同逛琉璃廠、互贈各種拓片等往來細節。

逛琉璃廠,還讓陳師曾“偶遇”齊白石所刻的印章,之后他特意去法源寺找到齊白石,兩人一見如故。“如果沒有陳師曾,也許就沒有‘繪畫大家齊白石’ 。 ”朱萬章說,“初來北京時,齊白石不被畫界接受,窮困潦倒,到與陳師曾相識后,才逐漸走出困境。他曾題詩齊白石‘畫吾自畫自合古,何必低首求同群’ ,給了齊白石很大的啟發。應該說,他是齊白石‘衰年變法’的引路人,也是將其藝術帶到日本的推廣者。 ”朱萬章還提到,陳師曾在篆刻風格上受齊白石影響很深,兩人在藝術上的相知與相互扶持,恰如齊白石在詩中所寫“君無我不進,我無君則退” 。

作為刻銅藝術最有影響力的倡導者,陳師曾和姚茫父亦是至交,經常書畫唱和。1923年9月17日,陳師曾離世;姚茫父不僅寫下七言律詩《哭師曾》予以悼念,還把《北京風俗圖》和自己所題的34首詞合在一起,題為《菉猗室京俗詞題朽道人畫》 ,作為二人友誼的紀念。