中國作家網>> 舞臺 >> 舞臺人物 >> 正文

聽戲人還在,唱戲人去哪了——訪淮劇名家周筱芳之子周芝祥

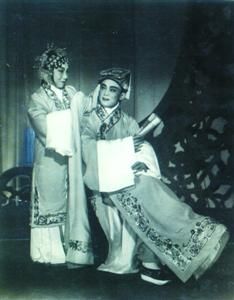

http://www.donkey-robot.com 2016年02月24日10:45 來源:解放日報 諸葛漪 1957年,志成淮劇團演出《合同記》,周筱芳之父周廷福(左一)在劇中扮演老旦,合作演員為葉素娟。

1957年,志成淮劇團演出《合同記》,周筱芳之父周廷福(左一)在劇中扮演老旦,合作演員為葉素娟。 1956年,周筱芳和淮劇皇后筱文艷歷史上唯一一次合作《荊釵記》在滬連演四個半月客滿,轟動上海。

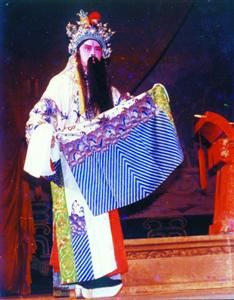

1956年,周筱芳和淮劇皇后筱文艷歷史上唯一一次合作《荊釵記》在滬連演四個半月客滿,轟動上海。 1984年,周芝祥在《白虎堂》 一劇中扮演楊延昭。當年是為紀念周筱芳逝世7周年。 (均資料)

1984年,周芝祥在《白虎堂》 一劇中扮演楊延昭。當年是為紀念周筱芳逝世7周年。 (均資料)65歲的周芝祥微瞇著眼,體態、發型、穿著都是普通人模樣,唯有亮嗓時才能感覺到他的不平凡:一段淮劇《紅樓夢》“林妹妹”三字一出,切金斷玉,他有些得意,“當年我父親唱得漂亮,就是變化多。”作為淮劇名家周筱芳之子,周芝祥正在籌劃成立上海淮劇藝術大師周筱芳流派促進中心。

柏阿姨聽著周筱芳的戲長大

成立促進中心可行性報告上,最亮眼的名字是中心理事會成員柏萬青。在她的幫助下,中心有意落戶愚園路500號靜安區社區組織服務中心。柏萬青沒有見過周筱芳,卻聽著他的戲長大,“我老家在揚州,鄰居大都是從揚州來上海,五十多年前住在蘇州河旁簡易屋棚。家里沒有電視,只有收音機。我們全家都喜歡聽淮劇,最熟悉的就是周筱芳”。青少年時代,柏萬青極少進劇場,她熟悉的舞臺來自“圍場子”——民營淮劇團在菜場或廣場空地拉起布蓬,然后售票演出。大人一角錢一張票,小孩不用買票。“有次演出《白虎堂》,我擠到舞臺最前面看,還被演員舞動的大刀刮到了。”說著興起,柏萬青唱起《白虎堂·河塘搬兵》,這是她每次進社區與群眾面對面時,最喜歡唱的一段。

《白虎堂》 是周筱芳代表作之一。1959年,作為淮劇八大派創始人之一,30歲的周筱芳自導自演以楊家將為題材的《白虎堂》,首次亮相上海滬西大舞臺,轟動一時。當時,他所在的志成淮劇團每天演出日夜兩場,星期天還要加演早場,戲票提前10天或兩周預售,通常在一個下午就告罄。只要他登臺,劇場愿意拿出每場戲首排10個座位票房收入貼補給周筱芳個人。

周芝祥再現父親當年風采

1977年,周筱芳去世。追悼會上,自發趕來的戲迷有2000多人。周芝祥遺憾地說,“父親48歲就走了,他留下的唱段在淮劇界是最多的,大概有180多段,可惜那時沒有視頻。”

周筱芳沒有想過讓獨生子周芝祥子承父業。他對兒子說,“唱戲沒有前途。”周筱芳的父親周廷福是淮劇名旦,妹妹周云芳是淮劇一代宗師筱文艷高徒。周筱芳6歲啟蒙學習,8歲跟著劇團演出。周芝祥則不然,1981年從插隊地黑龍江回到上海,母親讓他去江蘇濱海淮劇團學習,他才真正開始跟著錄音機學習周派唱段。那年,他已經30歲。

少了童子功,周芝祥一度自嘲五音不全,唱戲跑調。好在從小在戲班長大,長輩們都是名角,淮劇已注入他的基因,“從小一直聽,潛移默化,在濱海淮劇團唱了三年,嗓子就開了。”1984年,周筱芳去世7周年,周芝祥在上海主演《白虎堂》,幕后團隊來自周筱芳當年的志成淮劇團班底,扮演八賢王、佘太君的都是名演員。“叔叔阿姨們說我像父親,特別是嗓子。全團把我‘扶’上臺,一點一滴指正。當天演出,觀眾非常激動,仿佛又看到了周筱芳。”

2007年,周筱芳去世30周年紀念演出,周芝祥的兒子體會到父親當年被先輩精神遺產所震撼的心情。演出結束,他被戲迷的熱情驚呆了。

要讓周派藝術發揚光大

周筱芳長期在民營院團演出,導致周派傳承沒有延續性,這成為周芝祥與親朋好友策劃成立周筱芳流派促進中心的動力。目標是效法寶山滬劇團,極少核心成員加大量外援,讓周派藝術發揚光大。

周芝祥說:“先弄折子戲,再做全本 《岳飛》。劇本都是現成的,父親去世以后再也沒有演過。”理事會成員、原上海淮劇團團長陳忠國認為淮劇有能力搞大戲,“在上海,淮劇團班底是最完善的,比如《挑山女人》音響、舞美都是淮劇團做的”。明年是周筱芳去世40周年,陳忠國希望周芝祥能找到年輕徒弟,“流派是戲曲重要組成部分。沒有流派,怎么爭取觀眾?我們得把周派經驗總結出來留給后人。國家大力保護傳統戲曲,我們也要有自己的作為”。

周筱芳逝世40周年紀念演出,柏萬青立志要唱更長段的《白虎堂》。戲曲頻道凌晨兩點放淮劇,她看得津津有味。2014年、2015年上海“兩會”,柏萬青都提出促進淮劇發展提案,“我們這代還愛看戲,下一代人對戲了解太少了”。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室