中國(guó)作家網(wǎng)>> 舞臺(tái) >> 評(píng)論 >> 評(píng)論 >> 正文

《伏生》:從話劇到京劇的重生

http://www.donkey-robot.com 2016年02月15日10:04 來(lái)源:光明日?qǐng)?bào) 柳青青

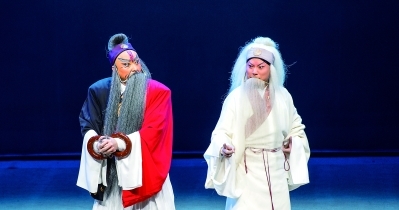

京劇《伏生》中的伏生(右,張建國(guó)飾)與李斯(魏積軍飾)

2015年底,由著名京劇老生演員、奚派名家張建國(guó)擔(dān)任主演,王曉鷹執(zhí)導(dǎo)的新編歷史京劇《伏生》在京首演。此劇為國(guó)家 京劇院出品,由國(guó)家一級(jí)編劇孟冰及優(yōu)秀青年編劇羅周共同創(chuàng)作劇本,由荀皓擔(dān)任京劇導(dǎo)演,著名琴師李祖銘、邱小波擔(dān)任唱腔設(shè)計(jì),朱世杰、李金平擔(dān)任音樂(lè)設(shè) 計(jì),劉杏林和胡耀輝分別擔(dān)任舞美設(shè)計(jì)和燈光設(shè)計(jì)。

統(tǒng)觀主創(chuàng)人員,不難發(fā)現(xiàn),這是個(gè)戲曲、話劇“兩門抱”的團(tuán)隊(duì),在這個(gè)團(tuán)隊(duì)里既有像李祖銘、李金平這樣資深的戲曲藝術(shù)家,又有像王曉鷹、孟冰這樣在話劇界享有盛名的藝術(shù)家。兩位重要的主創(chuàng),編劇孟冰和導(dǎo)演王曉鷹雖不是戲曲背景,卻跟戲曲有著很深的緣分。

編劇孟冰是著名的話劇、影視劇編劇,有話劇《紅白喜事》、電視劇《八路軍》等諸多代表作。他與京劇的淵源不淺,曾為北京軍區(qū)戰(zhàn)友文工團(tuán)創(chuàng)作過(guò)現(xiàn) 代京劇《紅沙河》。2015年10月,由他創(chuàng)作的京劇《西安事變》在梅蘭芳大劇院上演,引起了戲曲界廣泛的關(guān)注。王曉鷹導(dǎo)演是當(dāng)下戲劇界非常具有個(gè)性和探 索精神的導(dǎo)演,他不僅執(zhí)導(dǎo)過(guò)多個(gè)劇種的戲曲劇目,更是將戲曲元素運(yùn)用到他的話劇民族化實(shí)踐當(dāng)中,其中《霸王歌行》《莊周戲妻》都很有代表性。他們雖不是所 謂的“內(nèi)行”,但也絕不是外行。

由話劇導(dǎo)演執(zhí)導(dǎo)戲曲在當(dāng)下已不是一件稀奇事,借鑒話劇劇本改編戲曲也有很多先例,但像京劇《伏生》這樣不但改編于同名話劇,又請(qǐng)來(lái)原話劇的導(dǎo)演 執(zhí)導(dǎo)、編劇編寫(xiě)的例子實(shí)在是不多見(jiàn)。這樣的創(chuàng)作背景,也很自然地會(huì)讓人把此劇與“話劇加唱”相聯(lián)系,因此,話劇《伏生》成了討論京劇《伏生》繞不開(kāi)的一個(gè) 話題。

我在看過(guò)京劇《伏生》后對(duì)于話劇《伏生》產(chǎn)生了濃厚的興趣,這不僅僅由于編、導(dǎo)皆是話劇《伏生》的原班人馬,更是因?yàn)榫﹦ 斗吩诔尸F(xiàn)上做到 了雖有話劇的影子但不離京劇的神韻。于是這幾日找到了它的劇本來(lái)讀,果然通過(guò)讀話劇《伏生》的劇本對(duì)比話劇與京劇的不同,對(duì)于京劇《伏生》的表達(dá)有了更深 的理解。

回歸歷史劇

在話劇《伏生》的篇首寫(xiě)著這樣一句話:“全劇的氣氛應(yīng)該是輕松甚至可以是荒誕的,這應(yīng)是一部喜悲劇。”可見(jiàn)編劇并沒(méi)有將《伏生》當(dāng)作一個(gè)正劇來(lái)寫(xiě),而事實(shí)也確實(shí)如此。

在話劇《伏生》中,將李斯對(duì)于伏生的恨的源頭歸結(jié)為童年的一場(chǎng)驚嚇,讓伏生屢屢陷入因醉酒而誤朝的危機(jī)當(dāng)中,在臺(tái)詞中又常常出現(xiàn)“敬業(yè)”“沒(méi)文 化,真可怕”等現(xiàn)代詞語(yǔ)。編者將一個(gè)儒生對(duì)于文化的堅(jiān)守,人性的善妒、文化的擔(dān)當(dāng)?shù)缺姸嗪苡蟹至扛械脑掝}以輕松、荒誕的方式呈現(xiàn)。在話劇《伏生》中,語(yǔ)言 風(fēng)格是多元雜糅的,我們既可以看到上述現(xiàn)代,甚至是搞笑的臺(tái)詞,又能見(jiàn)到類似歌隊(duì)的大臣們吟唱著“楚辭”,還能聽(tīng)見(jiàn)典型的莎士比亞式的念白。話劇這樣的呈 現(xiàn)方式可能出于多維度主題表達(dá)的需要,也可能是出于演出效果的考慮。

在京劇的呈現(xiàn)中,話劇劇本中那些調(diào)笑和荒誕被盡數(shù)過(guò)濾,在展現(xiàn)它題材的嚴(yán)肅和歷史厚重感的同時(shí),用京劇“唱念做打”多元的表現(xiàn)手法和行當(dāng)?shù)拇钆鋪?lái)調(diào)節(jié)演出氣氛,京劇《伏生》以一個(gè)徹徹底底的歷史劇的樣貌呈現(xiàn)在觀眾眼前。

刪繁就簡(jiǎn)立人物

話劇《伏生》以伏生焚書(shū)作為分割點(diǎn),將全劇分割為上下兩場(chǎng),除了伏生與李斯外,閔姜、隱兮、羲娥、子勃均有重要的戲份。京劇《伏生》將人物關(guān)系 作了最大程度的簡(jiǎn)化,將羲娥與李斯兒子的擬婚約關(guān)系,隱兮對(duì)羲娥的愛(ài)慕關(guān)系都進(jìn)行了簡(jiǎn)化,集中描述“伏生與李斯”和“伏生與家人”這兩組人物關(guān)系。

在情節(jié)方面,京劇將話劇劇本中的大量明場(chǎng)情節(jié)轉(zhuǎn)為暗場(chǎng),或以唱念簡(jiǎn)略帶過(guò),或以過(guò)場(chǎng)形式呈現(xiàn),圍繞著“焚書(shū)”“坑儒”“獻(xiàn)子”“送行”等幾個(gè)中心事件展開(kāi)敘述,集中筆墨塑造了主人公伏生灑脫睿智、堅(jiān)忍無(wú)畏的人物形象。

從話劇到京劇,刪減是一個(gè)必要的過(guò)程。兩種戲劇樣式在敘事容量上大有不同,因此以主要人物為中心刪減情節(jié)、削弱次要人物的戲份是十分必要的。京 劇《伏生》在伏生的塑造上把握得非常好,從愛(ài)酒的灑脫到救儒生的睿智,從焚書(shū)的堅(jiān)忍到獻(xiàn)子的決斷,從妻死女嫌的痛心到為自保而裝瘋,直到送李斯赴死將真相 大白于天下,后父女相認(rèn),人物的層次感非常分明,與傳統(tǒng)戲曲中扁平化的人物形象有很大的不同。

不拘一格的呈現(xiàn)方式

京劇《伏生》劇本結(jié)構(gòu)圍繞著“焚書(shū)”“坑儒”“獻(xiàn)子”“送行”等幾個(gè)中心事件展開(kāi),講述了對(duì)始皇帝的嚴(yán)令和李斯的步步相逼均無(wú)能為力的大儒伏 生,犧牲妻、子,忍辱負(fù)重,用他獨(dú)特的方式,傳承和保護(hù)儒家經(jīng)典。在劇本結(jié)構(gòu)方面,此劇并沒(méi)有采用傳統(tǒng)戲曲分場(chǎng)敘述的模式,而是將場(chǎng)景的轉(zhuǎn)化與故事的推進(jìn) 緊密結(jié)合,自然過(guò)渡,景隨事移,事隨人動(dòng),使得整場(chǎng)演出下來(lái)觀眾的情緒得以完整貫通,又極大地發(fā)揮了戲曲舞臺(tái)在時(shí)間和空間上高度自由的優(yōu)勢(shì),在整體呈現(xiàn)上 既有傳統(tǒng)韻味,又符合時(shí)下觀眾看戲的心理節(jié)奏。

在伴奏方面,京劇《伏生》除了采用京劇傳統(tǒng)的文、武場(chǎng)伴奏之外,在伴奏樂(lè)器中加入了大提琴等西洋樂(lè)器,既利用提琴的音色烘托出整個(gè)劇目的歷史 感,又沒(méi)有過(guò)分地將京劇樂(lè)隊(duì)交響化,音樂(lè)主旋律的設(shè)計(jì)加入了二胡曲《二泉映月》的旋律,讓觀眾在似曾相識(shí)中快速地把握到整出戲的情感基調(diào)。唱腔設(shè)計(jì)李祖銘 和邱小波,一位是馬派名家張學(xué)津先生的琴師,對(duì)于京劇老生唱腔了如指掌、如數(shù)家珍;一位是與張建國(guó)合作了《大漠蘇武》《韓玉娘》等多出劇目的作曲家,對(duì)于 張建國(guó)的唱腔非常了解。這二位的合作使得京劇《伏生》的唱腔雖為新創(chuàng),但始終在傳統(tǒng)的形制中沒(méi)有遺失京劇的韻味,經(jīng)過(guò)張建國(guó)表演上的二度創(chuàng)作,更是“奚 味”濃郁。此戲更是出現(xiàn)了伏生、閔姜、羲娥和子勃四人聯(lián)唱的演唱形式,別開(kāi)生面。

由話劇改編戲曲,念白總是一個(gè)要重點(diǎn)突破的難關(guān),京劇《伏生》中,除了丑行應(yīng)工的隱兮念京白外,其他人物均念韻白。戲曲表演講究“千斤話白四兩 唱”,在戲曲劇本寫(xiě)作當(dāng)中更是如此,念白處理不好的結(jié)果可能就是“話劇加唱”,會(huì)使整出戲的藝術(shù)風(fēng)格“跑偏”。京劇《伏生》在念白方面卻沒(méi)有僅僅滿足于做 到“京腔京韻”,而是做出了大膽的嘗試。戲曲擅長(zhǎng)通過(guò)唱腔來(lái)渲染情緒,以念白來(lái)實(shí)現(xiàn)情緒的高潮非常罕見(jiàn),而京劇《伏生》卻正是在伏生為李斯送行這場(chǎng)戲中, 伏生以韻白念大段的《尚書(shū)》給了李斯致命的打擊。在此,伏生的念白使全劇達(dá)到了情感的高潮,京劇的韻白賦予《尚書(shū)》神奇的魅力,即便無(wú)暇去理解每字每句的 含義,也可沉醉于經(jīng)典帶來(lái)的震撼。這既是導(dǎo)演的大膽創(chuàng)造,更是演員深厚表演功力的體現(xiàn)。另外,在隱兮告密受賞之后,隱兮有場(chǎng)過(guò)場(chǎng)戲,有一段“天賦狗權(quán)”的 “演講”,隱兮以丑行應(yīng)工,念京白。此段念白將近300字之多,一聽(tīng)便知很有話劇的語(yǔ)言風(fēng)格,再加上演員以京白念出,與普通話差別不大,很容易在風(fēng)格上偏 離京劇的風(fēng)格。但隱兮的扮演者呂昆山老師以其深厚的藝術(shù)積淀,將這段念白念得感染全場(chǎng)為之鼓掌。之后我特意憑著記憶將這段念白與話劇劇本對(duì)比,發(fā)現(xiàn)竟然幾 乎沒(méi)有做什么改動(dòng)。這給了我很大的觸動(dòng),一方面所謂對(duì)于戲曲唱念的設(shè)置我們不能機(jī)械地將其束縛在傳統(tǒng)的框框里,而應(yīng)該是使其真正地為情節(jié)服務(wù),為塑造人物 服務(wù);另一方面,通過(guò)張建國(guó)老師和呂昆山老師的表演,我深深地感受到了“沒(méi)有小人物,只有小演員”的深刻含義。

京劇《伏生》的舞臺(tái)呈現(xiàn)中也并非沒(méi)有瑕疵,我認(rèn)為“焚書(shū)”一場(chǎng)以武行來(lái)表現(xiàn)火顯得不太高明。首先戲曲武行演員個(gè)個(gè)身懷絕技,僅以簡(jiǎn)單的撲跌動(dòng)作 設(shè)計(jì)的舞蹈化的身段非但沒(méi)有將他們的特長(zhǎng)顯現(xiàn),反而顯露了他們?cè)谥w表達(dá)上笨拙的一面。其次,在焚書(shū)這場(chǎng)中原本的舞美設(shè)計(jì)已經(jīng)很出彩了,天幕上繪制的紛落 的文字像野草般肆意蔓延,又像煙霧般隨處飄零,配合以紅色的燈光,足以讓觀眾聯(lián)想到火,我認(rèn)為若以留白的方式給觀眾以想象的空間,或許比這樣具象的表達(dá)更 加詩(shī)意。

現(xiàn)代感十足的燈光設(shè)計(jì)、舞臺(tái)調(diào)度與傳統(tǒng)韻味濃厚的唱腔、身段、舞美設(shè)計(jì)和諧融為一體,既現(xiàn)代又傳統(tǒng),這是我看過(guò)京劇《伏生》后最大的感受。京劇 《伏生》并沒(méi)有一味地標(biāo)榜創(chuàng)新或是一味地宣揚(yáng)傳統(tǒng),而是踏踏實(shí)實(shí)地去講好一個(gè)故事,演好一個(gè)人物,將現(xiàn)代和傳統(tǒng)的諸多創(chuàng)作元素調(diào)和、交融、篩選,以人物和 故事為中心,選擇最恰當(dāng)?shù)姆绞酵瓿勺罱K的舞臺(tái)呈現(xiàn)。

(作者為中國(guó)藝術(shù)研究院研究生院研究生)

網(wǎng)友評(píng)論

專 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室