讓歌劇藝術在中國落地生根

http://www.donkey-robot.com 2015年07月13日09:50 來源:光明日報 魯博林 韓業庭

歌劇《圖蘭朵》劇照。資料圖片

|

| ①為歌劇《日出》劇照。資料圖片 |

|

| ②為歌劇《阿依達》劇照。資料圖片 |

|

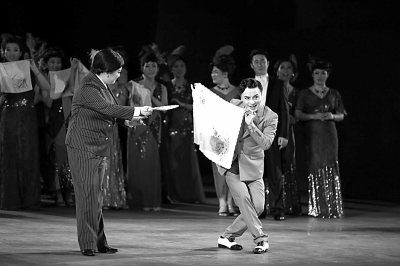

| ③為歌劇《日出》劇照。資料圖片 |

根據曹禺的著名話劇作品改編的歌劇《日出》將西洋交響、中國圖景和歌劇唱腔巧妙結合起來;首部改編自銀幕經典影片 的原創歌劇《冰山上的來客》贏得了全國各地舞臺上下的無數掌聲;深入基層實地采風創作的歌劇《方志敏》引領觀眾重溫英雄先烈的事跡……這幾個月,國家大劇 院歌劇舞臺上涌現出許多極具魅力的動人故事,紛至沓來的原創作品昭示著中國原創歌劇創作已進入活躍期,這一現象成為中國歌劇事業如火如荼發展的一個縮影。 然而,由于東西方文化背景的差異導致觀眾審美需求大相徑庭,再加上21世紀國際化、市場化的時代背景下觀眾的文化需求日新月異,歌劇這門古老的藝術形式在 當下中國的發展中遭遇到了很多困難與挑戰。因此,在新的環境和條件下,中國歌劇如何探索一個可持續的歌劇制作方式,如何在產業化的大背景下拓展生存空間, 越來越成為歌劇從業者聚焦的熱點。

產業視野提升合作“含金量”

前不久,在國家大劇院舉辦的“2015世界歌劇院發展論壇”上,中國藝術研究院音樂研究所副研究員王紀宴認為,歌劇既是偉大的藝術,又是非 常現實的存在,要想使這個行業“生意興隆”,需要手工藝人的細致耐心,也需要經商者的精明計算。所以我們在注重中國歌劇藝術品質的同時,也要將其放在產業 化視野下進行運作。連續舉辦七屆的國家大劇院世界歌劇院發展論壇從去年起首次增加劇目推介環節,各家藝術機構紛紛在此環節推介自己的“院藏劇目”,展示制 作實力,讓世界歌劇真正“流動”起來——譬如2014年國家大劇院重點推介的劇目《駱駝祥子》,就受到了都靈皇家歌劇院、佛羅倫薩市立歌劇院的青睞,促成 了《駱駝祥子》2015年的意大利巡演。誠然,公眾對文化的需求快餐化、淺層次化的特點正逐步擠壓高雅藝術的生存空間,尤其近年來世界經濟動蕩,又使一些 歌劇院的發展捉襟見肘。這個時候,劇院間交流合作便成了解決問題的金鑰匙,正如美國舊金山歌劇院院長大衛·高克利所說:“這是一個很好很務實的方式,打開 了一扇東西方歌劇交流的窗口,促進大家深入了解彼此不同的歌劇制作模式和運營方式。”

一種跨越國界的對話機制正在崛起,世界級的歌劇論壇使各方思想激情碰撞,從坐而論道的理論研討轉變為起而行之的實踐。以國家大劇院為例,每 年歌劇論壇期間,大劇院都促成各家藝術機構簽署合作備忘錄,進一步深化中外劇院在演出制作、劇院管理、資源共享、人員培訓、版權保護等多個領域的合作。七 年來,由歌劇論壇直接促成國際合作已經成為一種“新常態”:2009年,國家大劇院與挪威奧斯陸國家歌劇院、香港歌劇院三方聯合制作歌劇《魔 笛》;2011年,韓國國立歌劇院歌劇《藝術家生涯》與國家大劇院歌劇《圖蘭朵》成功互訪演出;2012年,日本新國立劇院與國家大劇院聯合制作歌劇音樂 會版《阿依達》。通過歌劇論壇,以國家大劇院為代表的中國歌劇界通過交流合作建構集創作、演出、營銷、人才培養等涉及各個環節的歌劇生態鏈,激活了歌劇發 展動力。

探索可持續的歌劇制作模式

“作為一門古老的藝術,歌劇藝術走到今天面臨的現狀不容樂觀,主要來自于兩個方面,一方面是制作成本高昂,另一方面就是觀眾老化。”在上海 大劇院院長張哲看來,歌劇藝術如何適應當代的變革,在中國實現可持續的發展,成本的控制和觀眾群體的培養是必須要考慮的兩大因素。

以西方的經驗而言,“聯合制作”是一種常見的突圍模式。張哲認為,無論是巴黎歌劇院,還是意大利斯卡拉歌劇院,包括英國皇家歌劇院,歐洲現 在都廣泛采取聯合制作的方式,既能增加演出的場次,也能相對降低演出的成本,這對中國的歌劇院來說是值得借鑒的。“當然,歌劇的普及和市場的培養依然是我 們當下的主要任務。”

談到歌劇制作的可持續模式,國家大劇院院長陳平從多年悉心經營的經驗中提煉出了自己獨到的觀點。“國家大劇院從2008年開始制作第一部歌 劇《圖蘭朵》開始,用了七年的時間,經過引進、聯合制作與獨立制作三個階段,建立起了自己的歌劇制作體系。”陳平說,要保證歌劇制作體系可持續地運行,必 須要保持開放性的思維,實施“全球化戰略”,并且堅持低成本的制作運行。陳平還強調,堅持“兩手抓”的戰略也為國內歌劇體系的完善奠定了基礎——一方面狠 抓歌劇的傳播推廣和觀眾培養,另一方面則踐行“替代戰略”,積極參與介入所有聯合制作項目,為歌劇持續的繁榮培養中堅力量。

在本土化和現代化中汲取營養

“任何歌劇到一個國家最后去落地、生根、發展,都要跟這個國家的國情和這個民族對歌劇欣賞的特點、要求結合起來。”張哲強調,中國歌劇的發 展,更多要從中國民族歌劇發展這個角度入手。的確,一方水土養育一方人,不同的文化土壤也會孕育出不同的藝術審美觀,從而產生不同的藝術樣式。歌劇藝術在 中國的傳播,不僅要符合歌劇本身的藝術規律,更要關照中國觀眾本土化的審美觀念。

實際上,數十年來中國原創歌劇的本土化實踐也證明了,中國歌劇創作可以從民族文化中汲取不竭的素材和營養。從《白毛女》《江姐》《原野》等 經典劇目,到《趙氏孤兒》《駱駝祥子》《日出》等原創新作,中國歌劇題材風格日趨多樣,故事編排、音樂風格、舞美呈現出獨具一格的民族風格,用世界藝術的 形式講述了一個又一個生動的“中國故事”。這說明,中國歌劇業已超越借鑒模仿西方經典的階段,開始步入成熟期。

如果說空間上的本土化是硬幣的一面,那么時間上的現代化則是硬幣的另一面。“讓歌劇能夠進入現代,能夠跟當代觀眾進行密切的溝通,特別是年 輕觀眾,這樣更能拉近歌劇和觀眾的距離。”導演易立明進一步指出,更多地創作現代歌劇,努力躋身時尚界和當代藝術圈,是傳統西方歌劇在當代中國舞臺扎根的 不二法門。泰國曼谷歌劇院院長桑濤·蘇利庫也認為,調整傳統故事的背景,進行本土化的嘗試,會使更多歌劇經典作品受到年輕人的喜愛。這就意味著,無論是本 土化還是現代化,歌劇作為文藝作品的一種,唯有真正扎根群眾、真正接地氣,才能在中國大地上落地生根,拓開生存發展的空間。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室