中國作家網(wǎng)>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

王樹增:正確把握歷史真實(shí)與藝術(shù)真實(shí)

———軍旅作家王樹增談歷史文學(xué)寫作與文藝工作者的責(zé)任

http://www.donkey-robot.com 2015年09月28日11:13 來源:人民政協(xié)報(bào) 楊雪 王樹增

王樹增 王樹增近影

王樹增近影

編者按:

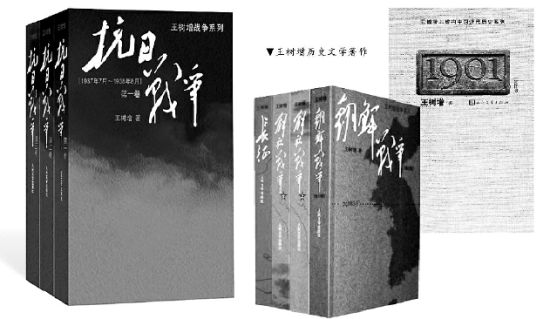

王樹增是我國著名的軍旅作家,著有長篇紀(jì)實(shí)文學(xué)《朝鮮戰(zhàn)爭》、《長征》、《解放戰(zhàn)爭》、《抗日戰(zhàn)爭》以及長篇?dú)v史隨筆《1901》、《1911》等。不久前,他推出的長篇紀(jì)實(shí)文學(xué)作品《抗日戰(zhàn)爭》是他的“戰(zhàn)爭系列”作品之一,該作品以三卷的恢宏篇幅記錄了發(fā)生在20世紀(jì)三四十年代的抗日戰(zhàn)爭,對重大歷史事件、所有重要戰(zhàn)役均有展現(xiàn),對敵我雙方統(tǒng)帥部的戰(zhàn)役計(jì)劃、兵力部署及戰(zhàn)役經(jīng)過等都做了詳盡敘述,特別是對戰(zhàn)役結(jié)局及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)從軍事學(xué)術(shù)的高度給予分析和總結(jié)。日前,本刊記者專訪了王樹增,請他結(jié)合習(xí)近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神和《關(guān)于繁榮發(fā)展文藝工作的意見》,談?wù)勛鳛闅v史文學(xué)作家,要如何把握歷史真實(shí)與藝術(shù)真實(shí)、如何樹立正確的歷史史觀等問題。

文藝家要堅(jiān)持文以載道

記者:中央在不久前發(fā)布了《關(guān)于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》,同時(shí)習(xí)近平總書記在文藝工作座談會上發(fā)表重要講話一周年也即將到來。您是我國著名的軍旅作家,寫就了許多令人印象深刻的歷史文學(xué)作品,您能否就創(chuàng)作中如何把握歷史真實(shí)和藝術(shù)真實(shí)等問題談一談?

王樹增:從去年習(xí)近平總書記在文藝工作座談會上發(fā)表了重要講話,到最近中央發(fā)布《關(guān)于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》,實(shí)際上傳達(dá)了一個重要的信號,就是我們的國家在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的同時(shí),意識到文化建設(shè)對于中國夢的實(shí)現(xiàn)越來越重要了。實(shí)際上我們都知道一個道理:一個社會的前進(jìn)需要兩個輪子的支撐,一個是物質(zhì)發(fā)展,一個是精神發(fā)展。從精神發(fā)展的角度看,重視發(fā)展當(dāng)代中國文化藝術(shù)工作,對于中華民族的未來是非常重要的。我想,這就是總書記在文藝工作座談會上的講話精神的內(nèi)涵。今年以來,這個工作一直在抓,我們的文化藝術(shù)界確實(shí)發(fā)生了可喜的變化,最明顯的就是大家有了使命感和擔(dān)當(dāng)意識。我有一個觀點(diǎn),就是文學(xué)家、藝術(shù)家始終要堅(jiān)持文以載道,所謂的為藝術(shù)而藝術(shù)的說法,這恐怕有點(diǎn)“自欺欺人”,因?yàn)橹灰枪_演出或公開出版作品,就必須要承擔(dān)責(zé)任。這是非常淺顯的道理。

我想目前,有良知的當(dāng)代中國文學(xué)家和藝術(shù)家,實(shí)際上都明白一個道理:你必須為中國社會和中華民族的前途有所擔(dān)當(dāng)。文藝工作不是個人的事,必須要承擔(dān)使命,這是不言而喻的。

說到我的歷史文學(xué)的創(chuàng)作,我想無疑分兩個層面:一個層面是要真實(shí)、客觀地把中華民族的奮斗史奉獻(xiàn)給當(dāng)代讀者,所謂“真實(shí)、客觀”有一個基本原則,那就是我們要堅(jiān)守唯物史觀的基本原則,站在歷史發(fā)展規(guī)律的主線上,來書寫中華民族近代以來為實(shí)現(xiàn)民族復(fù)興所做出的不懈努力。我所有的歷史寫作也都是沿著這條歷史主線來進(jìn)行完成的,包括我剛剛出版的作品《抗日戰(zhàn)爭》。關(guān)于《抗日戰(zhàn)爭》,我希望能對有一些人對這段歷史的模糊認(rèn)識甚至是“奇談怪論”做一個正本清源的工作。雖然我的力量很微薄,只是寫了一本書,但是我愿意發(fā)出這樣的聲音。我想一個民族只有真正正確地認(rèn)識自己,才能展望未來,才能清楚地知道怎樣才能成功地走向光明的未來,這是我自己在寫作當(dāng)中給自己的一個沉重的歷史使命。

第二個層面,寫歷史還是為了今天。今天我們需要弘揚(yáng)的是什么?我想還是萬眾一心、不屈不撓、大義凜然的民族精神。這些不但是中國傳統(tǒng)文化的寶貴精華,也是中國革命史的寶貴精華,這種精神的傳承是非常重要的。我也多次在很多場合說,我寫歷史書,尤其是寫《抗日戰(zhàn)爭》,都是為今天的青年人而寫的,希望能夠得到青年讀者的喜歡。

抗戰(zhàn)勝利是全民族萬眾一心的結(jié)果

記者:能否結(jié)合創(chuàng)作中的具體問題,談?wù)勀鳛橐晃蛔骷遥侨绾伟盐湛谷諔?zhàn)爭這段令中國人刻骨銘心的歷史的?

王樹增:我想,以前我們寫抗戰(zhàn)史,可能大多數(shù)采取粗線條的寫法。70年過去了,當(dāng)代作家有責(zé)任為當(dāng)代青年人提供一個完整地理解這場戰(zhàn)爭意義的優(yōu)秀讀物,有3個字非常重要,那就是“全民族”!抗日戰(zhàn)爭是一場全民族的抗戰(zhàn),這是常識。近代以來,半殖民地半封建的中國,被西方認(rèn)為是一盤散沙的國度,這個“散沙”主要是指精神,這種“一盤散沙”的狀態(tài),恐怕是近代以來中國最大的弱點(diǎn),當(dāng)面對日本侵略時(shí),我們當(dāng)時(shí)武器落后,國力也衰敗,而最大的危機(jī)恐怕是否能夠萬眾一心。《義勇軍進(jìn)行曲》里特別提到:“我們?nèi)f眾一心,冒著敵人的炮火”,“萬眾一心”對于近代中國實(shí)際上是非常“奢侈”的一件事,這個國度由于近代以來的衰敗,她的政治體制、生產(chǎn)方式的落后,使得這個國家國不成國,中華民族真的到了最危險(xiǎn)的時(shí)候,在這個最危險(xiǎn)的時(shí)候,取得勝利的最基本的保障就是萬眾一心!

那么也就是說,中華民族在面對侵略者時(shí)所表現(xiàn)的集體性的萬眾一心,是值得我們深思和研究的事情!為什么突然覺醒了?沒有那時(shí)候的萬眾一心,我們拿什么抵抗一個軍事強(qiáng)國的野蠻侵略?雖然這個過程非常漫長,但是我們終究取得了勝利。這個勝利是中華民族萬眾一心才贏得的。從這個角度上來講,這個時(shí)候,你才可以清楚地認(rèn)識到,中國共產(chǎn)黨人所倡導(dǎo)的,國共兩黨以及社會其他各個黨派、階層所組成的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線是多么的重要!

同時(shí),正是由于中日兩國國情的巨大差異,我們也可以理解,“論持久戰(zhàn)”這一戰(zhàn)略原則的確定是多么重要;為什么在二戰(zhàn)中,只有在中國這塊土地上才存在著正面戰(zhàn)場和敵后戰(zhàn)場這種戰(zhàn)爭形

態(tài),這種戰(zhàn)爭形態(tài)是我們的國情造成的,只有這個國情下,才會形成兩個戰(zhàn)場互相配合的局面。所以我在書中用大量篇幅對這兩個詞匯進(jìn)行描寫:一個是全民族的抗戰(zhàn),一個是萬眾一心的精神,這是相當(dāng)重要的,也是我這本書的軸心。

抗日戰(zhàn)爭應(yīng)記載在民族心靈史上

記者:現(xiàn)在對于抗戰(zhàn)這段歷史,尤其是網(wǎng)絡(luò)上,確實(shí)出現(xiàn)了一些“奇談怪論”,如對正面戰(zhàn)場、敵后戰(zhàn)場的評價(jià),有的甚至忽視了史實(shí),立場偏狹。對此現(xiàn)象您如何看待?

王樹增:不要說普通人,就是很多專業(yè)人士對歷史的認(rèn)知也有模糊之處,這是令人焦慮的事情。這種焦慮不是說我們對那段歷史研究得不夠而產(chǎn)生的焦慮,而是精神上的焦慮。那就是一個民族精神上的“斷代”。對于真正有憂患意識的中國人來說,對此都會產(chǎn)生焦慮。何況一些專業(yè)人員也存在斷章取義的情況,這也是我寫書想糾正的一種傾向。

比如正面戰(zhàn)場和敵后戰(zhàn)場的意義問題,我覺得爭論這個問題沒有必要。我在書中寫了不少正面戰(zhàn)場的人和事,我說過,站在偏狹的立場上,是無法真正還原這段歷史,更無法解釋這場戰(zhàn)爭的。抗戰(zhàn)的正面戰(zhàn)場擔(dān)負(fù)著抗擊日軍正面進(jìn)攻的重大任務(wù),這是不能忽視的,在戰(zhàn)壕里的百萬士兵,哪一個不是中國貧苦農(nóng)民的孩子?哪一個士兵沒有家庭?哪一個家庭里沒有一個眼淚哭干的母親?這些孩子們都是才十八九歲、二十多歲的青年,那時(shí)候他們?yōu)槭裁匆獮槊褡遄鲬?zhàn),而且獻(xiàn)出了所有的一切?我們難道不應(yīng)該對那些倒在戰(zhàn)壕里的生命懷有深深的敬重嗎?所以,對歷史的理解不要偏狹,這種偏狹對不起我們的前輩,對不起我們這個民族的歷史。完全無視正面戰(zhàn)場,完全回避對正面戰(zhàn)場的記述,歷史的發(fā)展邏輯便會斷裂。另外還有一種說法,就是完全忽視、歪曲敵后戰(zhàn)場,這是一種很惡劣的潮流。沒有敵后戰(zhàn)場哪來的正面戰(zhàn)場?這不是一個很明顯的問題嗎?敵后戰(zhàn)場進(jìn)行了那么多戰(zhàn)斗,擴(kuò)展了大面積的敵后根據(jù)地,我們有無數(shù)優(yōu)秀的敵后抗日武裝戰(zhàn)士和干部犧牲在戰(zhàn)場上,難道能夠忽視為民族生存而戰(zhàn)的那些生命嗎?現(xiàn)在還有一些很令人匪夷所思的說法,比如八路軍消滅了多少日本鬼子,居然在網(wǎng)上還炒得很熱,這是不正常的。敵后戰(zhàn)場的歷史作用,不是僅僅用數(shù)字就可以定論的,敵后戰(zhàn)爭有其獨(dú)特的戰(zhàn)爭樣式和戰(zhàn)斗規(guī)模,與正面戰(zhàn)場相輔相成。要知道,對中華民族歷史的任何偏頗的言論,都可能造成對我們這個民族的整體的傷害。對此,一定要保持高度警惕。

我也不贊成現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)的一些對于地道戰(zhàn)、地雷戰(zhàn)之類的調(diào)侃,那些手無寸鐵的農(nóng)民,他們不甘心做順民,他們沒有當(dāng)漢奸,他們愿意作戰(zhàn),那么他們手里沒有武器,只能拿起他們身邊可以拿到的東西與侵略者作戰(zhàn),哪怕就是一個不識字的農(nóng)民,或者放羊的孩子,只要不甘屈辱、只要去戰(zhàn)斗,都應(yīng)該被記載在我們這個民族心靈史上,都應(yīng)該值得我們后人去崇敬!我萬萬不理解,為什么現(xiàn)在有些人竟然去調(diào)侃這些不甘做亡國奴的農(nóng)民!我在書中大量地從人的角度出發(fā)來描寫官和兵,我認(rèn)為他們都是中華民族的優(yōu)秀兒女,在中華民族的危急時(shí)刻,為了挽救民族危亡,不惜自己的生命去作戰(zhàn)、去抗?fàn)帲瑸槲覀兠褡遄鞒隽素暙I(xiàn)。實(shí)際上我們應(yīng)該為他們樹碑立傳。

記者:對于今天的青年人,應(yīng)如何樹立一種正確的歷史觀?您對此有著怎樣的建議?

王樹增:我想,哲學(xué)意義上的唯物史觀的確立,是非常重要的。這一點(diǎn)我們的教育恐怕還不夠,對于青年人來說,特別要警惕一種唯心主義的傾向。比如我們看歷史,用唯物主義的觀點(diǎn)看,其核心是什么?是人民!人民是歷史前進(jìn)的動力,從這一核心出發(fā),就可以看透中國近代以來的歷史,就不會有偏頗,就會很寬容、很理性,很有胸懷,能夠自信。現(xiàn)在對于一些問題的爭論,陷入了歷史唯心主義的泥潭里,這是教育的失誤。這點(diǎn)我認(rèn)為非常重要,就是要用歷史唯物主義的觀點(diǎn)來看待歷史。至于要為歷史提供材料、檔案,我認(rèn)為這也很必要,但這是技術(shù)層面的。當(dāng)然我們也要盡可能地搜集更豐富、真實(shí)、飽滿的歷史史料。總之,我覺得我們的民族在精神上的心智的成熟,是實(shí)現(xiàn)中國夢的根本保障。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室