中國(guó)作家網(wǎng)>> 電視 >> 評(píng)論 >> 評(píng)論 >> 正文

喚起我童年對(duì)抗聯(lián)純真而熱烈的感情——電視劇《東北抗日聯(lián)軍》觀后

http://www.donkey-robot.com 2015年07月22日10:21 來(lái)源:中國(guó)藝術(shù)報(bào) 杜高

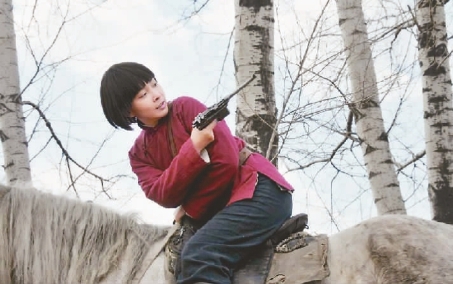

電視劇《東北抗日聯(lián)軍》劇照

電視劇《東北抗日聯(lián)軍》展現(xiàn)的歷史斗爭(zhēng)和歷史精神,是我們民族刻骨銘心的歷史記憶,它至今震蕩著每一個(gè)中國(guó)人的心魂。

從1931年“九一八事變”日本侵略軍的鐵蹄踐踏我們的國(guó)土,到1945年9月3日把最后一名日寇趕出中華大地,整整14年的浴血奮戰(zhàn),中華民 族付出了慘重代價(jià),贏得最后勝利。抗日戰(zhàn)爭(zhēng),是中國(guó)現(xiàn)代史上最慘烈也最偉大的一次戰(zhàn)爭(zhēng),是決定中華民族生死存亡和中國(guó)人命運(yùn)的一次戰(zhàn)爭(zhēng),中國(guó)人民是永遠(yuǎn)不 會(huì)忘記的。

我今年85歲。“九一八事變”時(shí)我剛滿周歲,抗戰(zhàn)勝利時(shí)已是一個(gè)15歲的少年。我是在抗戰(zhàn)的烽火中成長(zhǎng)起來(lái)的一代人。民族的災(zāi)難、離亂的痛苦, 磨練了我們這一代人;義勇軍的昂揚(yáng)的斗爭(zhēng)精神又培育了我們這一代人。從我懂事的那一天起,東北義勇軍就是我心中最崇仰的勇士。大人們每天都在談?wù)撝鴸|北的 戰(zhàn)事,傳頌著義勇軍英勇殺敵的事跡,孩子們聽(tīng)著,受到感動(dòng)和鼓舞。我們是“祖國(guó)的孩子” ,他們?cè)跒槲覀兌鴳?zhàn)。在那戰(zhàn)亂的艱苦年月里,我們這些孩子們不知多少次跑上街頭,唱著《義勇軍進(jìn)行曲》 ,搖著小紙旗,為東北義勇軍募捐,呼喚民眾支援義勇軍抗擊日寇。我們這一代人的童年,和義勇軍的斗爭(zhēng),和民族的興衰,和國(guó)家的存亡是那么緊密地聯(lián)系在一 起。抗聯(lián)的精神對(duì)我們這一代人的性格、氣質(zhì)、意志的形成,對(duì)我們這一代人的民族意識(shí)、愛(ài)國(guó)情感的培育,都產(chǎn)生了有力的影響。當(dāng)我今天在電視劇《東北抗日聯(lián) 軍》中重又看到義勇軍將士們?cè)跂|北大地上奮勇殺敵的戰(zhàn)爭(zhēng)場(chǎng)面時(shí),怎能不心潮澎湃,想起童年時(shí)受到義勇軍精神的感召,和我對(duì)義勇軍的那一片純真而熱烈的感情 呢?

更使我難忘,而又對(duì)我的成長(zhǎng)產(chǎn)生了更為深刻的影響的,是64年前的1951年初春,那時(shí)我已是一個(gè)20歲的青年,剛從朝鮮前線回到東北。我走進(jìn) 了哈爾濱革命烈士紀(jì)念館,第一次親眼看到了楊靖宇、趙尚志、趙一曼、李兆麟等烈士們的遺物、照片、信件和抗聯(lián)斗爭(zhēng)的史料。它們是那樣強(qiáng)烈地震撼著我,我凝 視著那一件件浸著血跡的軍衣、那一團(tuán)團(tuán)從楊靖宇腹中取出的樹(shù)皮、草根和棉花;那殘殺趙一曼的刑具,那讓日寇膽戰(zhàn)心驚的趙尚志的槍……我久久地站在這些遺物 旁,滿含熱淚,受著精神的洗禮。抗聯(lián)精神又一次感召著我,啟迪著我,但和童年不同了,它在更高的精神層面上,引發(fā)著我對(duì)自己的思考。面對(duì)抗聯(lián)的英烈們,我 這時(shí)想著的是我要做一個(gè)什么樣的人,我應(yīng)該有著怎樣的政治品格、世界觀、道德操守、理想信念、人生追求……我仿佛在默默地和抗聯(lián)英烈們的魂靈對(duì)話。這場(chǎng)對(duì) 話,使我終生銘記。以至64年后的今天,重又面對(duì)復(fù)活在屏幕上的英雄們充滿生命力的形象時(shí),我難以抑制內(nèi)心的感奮。

電視劇《東北抗日聯(lián)軍》劇照

這就是我在童年和青年時(shí)期受到的抗聯(lián)精神的感召。

一個(gè)民族只有牢記歷史,不忘過(guò)去的苦難和奮斗,永遠(yuǎn)感念那些為人民獻(xiàn)身的英烈們,這個(gè)民族才會(huì)有力量創(chuàng)造未來(lái)。而創(chuàng)造中國(guó)未來(lái)的人們,不是別 人,正是今天坐在電視機(jī)旁收看《東北抗日聯(lián)軍》 ,而又被它感奮起來(lái)的億萬(wàn)年輕的觀眾們。我想,正是為了他們,才有了這部電視劇。電視劇把他們帶到了80年前的歷史現(xiàn)場(chǎng),讓他們?cè)诿艿纳种泻蛷V闊的雪 野上受到歷史氛圍的熏染,不是為了讓他們?cè)僖淮慰吹饺湛艿臍埍┖臀覀兠褡宓那瑁菫橹屗麄冏哌M(jìn)歷史的真實(shí)中,和抗聯(lián)的勇士們一同呼吸,受到英雄主義 的精神感召和鼓舞,使他們獲得創(chuàng)造未來(lái)的力量。一部有價(jià)值的歷史作品,其實(shí)是更有著強(qiáng)烈的現(xiàn)實(shí)意義的,就像我們看到的《東北抗日聯(lián)軍》這樣。

《東北抗日聯(lián)軍》氣勢(shì)磅礴,吼天撼地而又感人肺腑,是因?yàn)樗裱娨晞〉乃囆g(shù)規(guī)律,真實(shí)地展現(xiàn)抗日聯(lián)軍14年艱苦卓絕的斗爭(zhēng)全過(guò)程,有力地表現(xiàn) 了在這14年中,東北各階層民眾的民族意識(shí)的覺(jué)醒,把具有概括力的歷史敘述和跌宕起伏的戲劇故事結(jié)合在一起,顯示出藝術(shù)結(jié)構(gòu)和藝術(shù)形式的獨(dú)創(chuàng)性。

在歷史敘述的篇章中,最突出的成就是對(duì)幾位民族英雄的藝術(shù)形象的塑造,是以人物為核心的藝術(shù)構(gòu)思和以英雄業(yè)績(jī)?yōu)榍楣?jié)線索的藝術(shù)結(jié)構(gòu)。特別值得贊 揚(yáng)的,是對(duì)幾位觀眾十分熟悉的英烈的個(gè)性刻畫(huà)得細(xì)膩和生動(dòng),超越了既往的同類題材作品。楊靖宇、趙尚志、趙一曼、周保中等等,都是血肉飽滿個(gè)性鮮明的人 物,他們是普通人,卻又是意志力超人的英雄。以他們的戰(zhàn)斗業(yè)績(jī)展開(kāi)的戲劇情節(jié),是這部電視劇里最震撼觀眾心靈的藝術(shù)內(nèi)容,許多場(chǎng)景使觀眾感動(dòng)落淚。如楊靖 宇犧牲前與少年?duì)I戰(zhàn)士們分吃那一小塊饃的“告別宴” ,他撕吃棉衣上的棉花和樹(shù)枝上的枯葉;趙尚志忍受兩次被開(kāi)除出黨的痛苦,和他那堅(jiān)忍不拔的意志,不能不使觀眾深深敬佩;趙一曼面對(duì)殘暴敵人的不屈精神,和 她作為女性的母愛(ài)和對(duì)戰(zhàn)友的溫情,表現(xiàn)得細(xì)膩而感人;周保中站在江邊向八位英勇?tīng)奚呐畱?zhàn)士致敬的場(chǎng)面,這些真實(shí)的歷史都化作了富有藝術(shù)感染力的情節(jié),再 配上語(yǔ)調(diào)堅(jiān)定的畫(huà)外旁白,插入了一些當(dāng)年的民歌和民間流傳的俗語(yǔ),更增強(qiáng)了全劇的歷史感。應(yīng)該感謝和贊揚(yáng)這幾位演員出神入化的表演,他們的藝術(shù)精神和藝術(shù) 創(chuàng)造,使歷史真實(shí)向藝術(shù)典型化的高度升華了。

在戲劇故事的設(shè)計(jì)中,鮮明地表現(xiàn)出編導(dǎo)者的唯物主義歷史觀。電視劇以一座具有哈爾濱時(shí)代特色的建筑“樺樹(shù)園”為中心,塑造了一位有民族自尊心的 資本家章文續(xù),以及他的兒子章竟洲、女兒竟洋和周圍一群同學(xué)和朋友的青年知識(shí)分子形象,表現(xiàn)了他們?cè)诿褡宕嫱龅亩窢?zhēng)中的覺(jué)醒、信仰、奮斗和成長(zhǎng)。這是符合 歷史規(guī)律的。一個(gè)民族的覺(jué)醒,首先是青年知識(shí)分子的覺(jué)醒,他們最敏于接受時(shí)代進(jìn)步思潮的影響,然后去喚醒工人、農(nóng)民和廣大民眾,促使全民族奮起。這些青年 把自己的命運(yùn)和抗聯(lián)的斗爭(zhēng)結(jié)合在一起,不僅得到了磨練,作出了貢獻(xiàn),而且獻(xiàn)出了自己的生命,如竟洋犧牲在戰(zhàn)場(chǎng),思平和徐少飛死于和叛徒的搏斗,充分展現(xiàn)了 那個(gè)時(shí)代斗爭(zhēng)的嚴(yán)酷和青年愛(ài)國(guó)者的英勇。章文續(xù)的民族氣節(jié)可歌可泣,和奸商徐津梁的卑劣形成了鮮明的對(duì)照。而青年中的厲承先,從一個(gè)“狂熱者”墮落成可恥 的叛徒,這個(gè)人物的變質(zhì)引人深思。因此,“樺樹(shù)園”作為一個(gè)象征,生動(dòng)地描寫(xiě)了民族資本家、富商子弟和青年學(xué)生們?cè)谶@場(chǎng)歷史斗爭(zhēng)中遭遇的苦難、經(jīng)受的考驗(yàn) 和走過(guò)的人生道路,是和抗聯(lián)的武裝斗爭(zhēng)相對(duì)照、相聯(lián)系、相襯托的大歷史的另一個(gè)側(cè)面。

章竟洲是電視劇塑造的青年學(xué)生的一個(gè)代表人物。他上戰(zhàn)場(chǎng),負(fù)過(guò)傷,又遭受日寇滅絕人性的人體試驗(yàn)。但他堅(jiān)強(qiáng)地活過(guò)來(lái),迎來(lái)了抗日勝利。他用照相 機(jī)拍下的14年斗爭(zhēng)生活的畫(huà)面,記錄了血淋淋的日寇暴行的歷史真相,這些用生命換來(lái)的歷史圖片,不但成為抗聯(lián)精神的頌歌,更是日寇反人類罪行的鐵證。歷史 是抹不掉的,它們有力地昭示了全劇主題的現(xiàn)代意義。

記得三年前,在討論這個(gè)劇本的初稿時(shí),我曾擔(dān)心這部電視劇缺乏情節(jié)的連貫性而不容易吸引當(dāng)代觀眾,現(xiàn)在看到的完成片,導(dǎo)演的整體構(gòu)思和對(duì)全劇史詩(shī)風(fēng)格的把握更成熟了,在拍攝過(guò)程中對(duì)劇本作了許多調(diào)整和補(bǔ)充,超出了我的預(yù)想,取得了很大的成功。

我相信,億萬(wàn)年輕的觀眾將從這部電視劇中汲取抗聯(lián)精神的滋養(yǎng),他們也會(huì)像我的童年和青年時(shí)代一樣,在抗聯(lián)精神的感召下成長(zhǎng)。抗聯(lián)精神也將一代一代地傳承下去。我想,這應(yīng)該就是這部電視劇的價(jià)值和它對(duì)時(shí)代的貢獻(xiàn)了。

網(wǎng)友評(píng)論

專 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室