《迷宮》:以戲劇之名探尋人性(鄭娜)

http://www.donkey-robot.com 2014年09月26日10:26 來源:人民日報海外版 鄭 娜

作為今年北京青年戲劇節的劇目之一,《迷宮》顯然是最古怪的一出。從觀眾踏進劇場門口的第一刻起,這部“戲劇”便開啟了古怪模式。

首先是一個穿著白大褂的男人,站在劇場前,指導每一個進來的觀眾完成“進場須知”:把姓名寫在門票上,然后關閉手機。完成的人會被分到兩樣東西,一個是帶燈的指環,另一個是黑色眼罩。領到這兩樣物品后,只要你承諾愿意代表人類,便可入場。一切仿佛儀式般莊重而神秘。

什么意思?每個人在腦子里打問號。但是未及思考,便被領進一條短暫的黑路,“劇場”終于呈現在眼前。從傳統意義上來說,這并不是一個劇場。沒有座椅,沒有舞臺,只是一個盒子般的場地。四面被白色投影幕布圍起來,除了影像發出來的光,沒有其他光線。觀眾被引領到事先設計好的位置上,站著,等待“戲劇”的開始。

然而,這并不是一場“戲劇”。大屏幕里播放著快速閃回的新聞片段,動蕩、分歧、災難、事故、奇聞軼事……每個人瞬間被蒙太奇的世界包圍起來,耳邊響起一個聲音在問:“這是人類的全部圖景嗎?在這個圖景里,我們作為個體究竟在一個什么位置?處在什么狀態?我們進入沉思的迷宮了嗎?”

這個宇宙般的發問是戲眼,也正式拉開了這場戲的序幕。觀眾們從這一刻才明白,哦,原來站著的地方就是舞臺,自己就是“表演者”。這并不是一場“觀看”的戲劇,而是一場參與的“戲劇”。

來自新加坡的女導演張玫彥更喜歡把這出“戲劇”稱為“發現之旅”——“在這個迷宮里,我們模糊了舞臺的邊界,讓觀眾站在表演者的角度來看這臺劇,不對,是觀看,同時也是參與,進而進入到自己的內部并有所發現。”

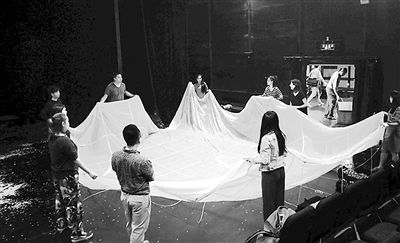

整個“發現之旅”可以分為四個環節:第一環節是讓觀眾戴上眼罩,打開指環上的燈,不受外界干擾地回答問題,跟隨音樂舞動身體。第二環節是把觀眾分成5個小組,分別到5個“實驗站”進行體驗。第三環節是挑選若干觀眾,挑戰“世界最難問題”。第四環節是模擬“世界滅亡”。

不論哪個環節,提出問題和回答問題都是不容拒絕的使命。

“你是否正在戀愛中?”

“你是否容易迷失?”

“你覺得這段時間以來你最大的變化是什么?”

“你是誰?”

“你是否愿意為了保護所愛的人撒謊?”

“你是否相信你會快樂地死去?”

問題有幼童般簡單的發問,有哲學意味的思考。據導演介紹,他們從世界各地搜集了很多人的記憶、困惑、夢想和瞬間的靈感,歸納出這些問題,希望借此建立起一個“意識集合的蜂巢”,通過個人的記憶進入人類的歷史,進而洞見將來。

從人的不同體驗的具體細節中,或許可以發現人類歷史進程中的本真。這是導演最感興趣,也最想通過戲劇達到的目的。這個世界本就是迷宮。進入迷宮后,每個人將如何本能而真誠地去面對即將發生的一切?那里有每天發生的故事,有你的喜怒哀樂,生離死別,究竟什么是人類的過去現在和將來?在一個又一個的記憶片段,一個又一個的問題,以及一個又一個的轉場中,在迷失的瞬間,你能否找到自己的位置?

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室