中國作家網(wǎng)>> 民族文藝 >> 藝術評論 >> 正文

中國涉藏題材電影走向“大片”境界

http://www.donkey-robot.com 2014年08月07日10:23 來源:中國西藏網(wǎng)

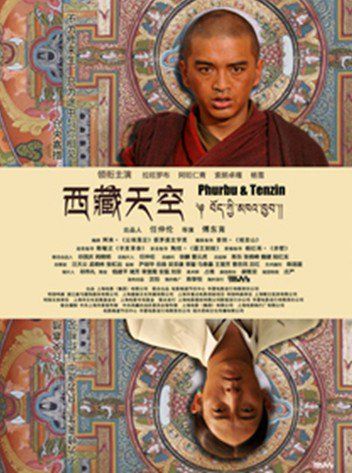

2014年上半年,一部名為《西藏天空》的電影爆冷大熱,不僅一舉拿下第17屆上海國際電影節(jié)“中國新片單元”電影頻道傳媒大獎最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳女配角和最佳新人男女演員6項大獎,而且獲得了國際A類電影節(jié)蒙特利爾電影節(jié)主席力邀舉行全球首映的殊榮。《西藏天空》在上海首映后,首周上海地區(qū)票房便破百萬,真正實現(xiàn)了叫好又叫座。

西藏題材電影在中國電影發(fā)展史上從出現(xiàn)到《西藏天空》走紅,其間一直不乏佳作。中國電影人從未放下手中的筆、肩上的攝像機,西藏題材電影一直是中國電影花園中一朵怒放的美麗格桑花。

影史:背后的力量

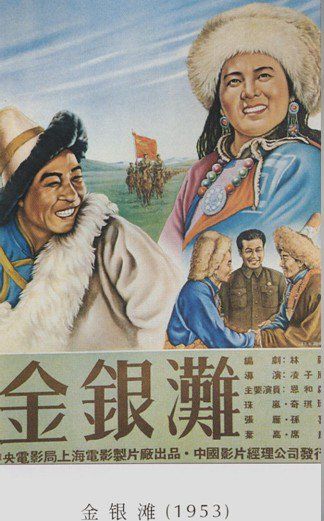

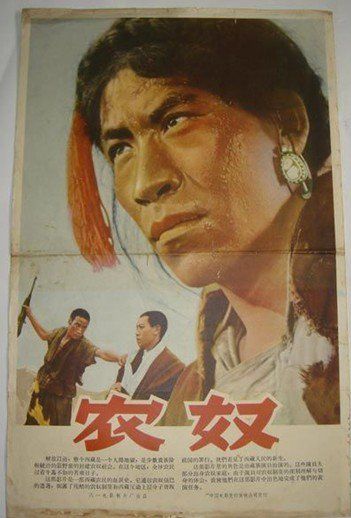

西藏題材電影往往以其空間特征為主要標志,襯托人間故事。雖然新中國成立前就曾有涉及西藏題材的電影,但它真正的發(fā)軔是在1953年電影《金銀灘》的面世。1963年,另一部涉藏題材影片《農(nóng)奴》作為國慶15周年獻禮影片推出了。總體來說,那個時代的涉藏電影在整體文化大環(huán)境的影響下,呈現(xiàn)出“娛樂教化啟蒙功能弱化,政治引導性加強”的特點。

1978年,隨著改革開放的深入,文化領域突破了很多條條框框,題材越加豐富。涉藏影片的題材也開始更多地關注這篇土地特有的文化魅力。《神秘的西藏》一片在敘事中刻畫了薩嘎達瓦節(jié)、雪頓節(jié)的熱鬧場景;《西藏的秘密》則以“朝圣”為切入點,引發(fā)觀眾對西藏宗教生活的認識與反思。這些影片擺脫了單一的宣傳功能,將視角更多地增強了對人性和生活的展現(xiàn),樸實卻多滋多味。

上世紀90年代至本世紀初的國內涉藏題材電影以《紅河谷》和《孔繁森》為代表,前者敘述了藏族兒女反抗帝國主義侵略的動人故事;后者則以紀錄、人物刻畫的方式,總結式地展現(xiàn)了西藏發(fā)展的成就,以及“建藏援藏人”這個特殊群體的故事。

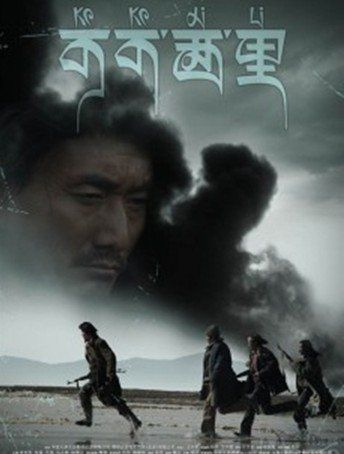

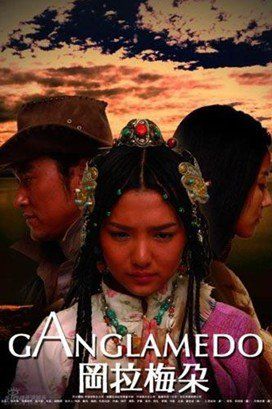

21世紀以來,驅動西藏電影多元化的力量更多地轉化為觀眾的口味和影人的自我追求,越來越多的西藏題材電影自信地走出國門,開始全球化進程。《可可西里》(2004)、《云水謠》(2007年)、《岡拉梅朵》(2008年)、《轉山》(2011)、《靜靜的瑪尼石》(2006年)、《益西卓瑪》(2000年)等商業(yè)電影取得了不俗的成績和關注度;《江孜1904》(2004年)、《先遣連》(2003年)、《西藏往事》(2011年)等主旋律影片也增加了涉藏題材影片的文化厚度。

影片:藝術地訴說

涉藏題材影片一開始是電影業(yè)中的小眾題材,老一輩影人的藝術創(chuàng)作角度相對比較局限。隨著越來越多的人對這一題材關注增強,尤其是一批優(yōu)秀的藏族電影人的成長,涉藏電影中,“西藏”逐漸演化成一種簡單的背景,“敘事”成為中心表達,“人文關懷”越來越明顯。

由馮小寧執(zhí)導,寧靜、邵兵主演的《紅河谷》里,令人印象最深的,莫過于寧靜飾演的藏族少女善良、明艷、率真,又略帶野性的形象。這部以20世紀初藏族同胞抵抗英國帝國主義侵略為背景的影片把藏族人民那種“對人善良,卻又不會甘心受辱;可以不惜犧牲生命也要救助別人的高尚質樸的人格,進行了真實動人刻畫”。在豆瓣上,觀眾這樣評價:

“我眼中的雪域高原好像跟別人不太一樣,跟紅河谷里差不多,我把這叫做人類的童年”;

“不管前半部如何闡述民族風俗愛恨情仇,最終還是一個關于人性和戰(zhàn)爭不斷交鋒的故事”;

“這是記憶里的第一部在電影院看的電影。我的印象里只有最后千萬的牦牛奔跑在屬于高原的草原上” 。

由陸川執(zhí)導、曹郁攝影的《可可西里》獲得了第25屆香港電影金像獎“最佳亞洲電影”、 第17屆東京國際電影節(jié)主競賽單元最佳影片提名、第25屆中國電影金雞獎最佳故事片等獎項。

影片講述了記者尕玉和可可西里巡山隊員為了追捕藏羚羊盜獵分子,保護藏羚羊和生態(tài)環(huán)境,頑強抗爭甚至不惜放棄生命的經(jīng)歷。這部影片據(jù)真實故事改編而來,攝影師曹郁對西藏題材的看法是希望拍“主觀化的西藏,而不是一部風光片。”

影評人認為:“僅從題材上來說,《可可西里》的命題無疑是悲壯與形而上的,它包含了生命、信仰、生存境況、人文關懷以及環(huán)境和諧諸多當代語境下時髦的哲學詞組。”

美國哲學名家羅蒂(Rorty)認為這是他近年來看到的最好片子,他為其“充滿力量感的真實所震動”。

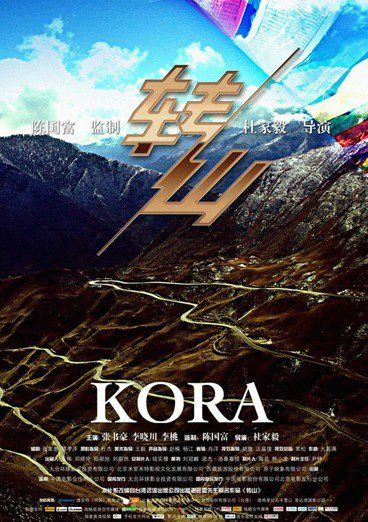

《轉山》是一部改編電影,以“騎行”這個近年來頗為熱門的活動為對象,記錄了原著作者、大四學生謝旺霖騎行2000多公里到達西藏的旅程,影片想傳達給人的是一股夢想和不屈的力量。《轉山》的導演杜家毅憑該影片獲得了第48屆臺北金馬影展“金馬獎”最佳新導演(提名)、第24屆東京國際電影節(jié) 最佳影片(提名)以及第29屆中國電影金雞獎最佳導演處女作提名。

曾經(jīng)有過騎行經(jīng)歷的觀影者表示“片子的很多的鏡頭都是我曾經(jīng)騎過的,感觸很深,仿佛又回到了當初。 騎行對我來說只是一種方式,一種能讓自己更牛逼,當然也能更加親近自然的方式。”

豆瓣網(wǎng)友感慨道:“每一個還沒去過西藏的人都相信有一天會踏上那片土地,每一個離開西藏的人,都深信自己還會回去。因為山就在那里。”

《岡拉梅朵》和《西藏往事》均是女導演戴瑋和藏族作家扎西達娃合作的作品,題材也都是講述藏族女性愛情故事的影片。不同的是,前者講述的是兩代人的故事,后者則與《紅河谷》類似,將背景放在了二戰(zhàn)時期的西藏。和當下充斥銀幕的傳統(tǒng)都市愛情片不同,《岡拉梅朵》和《西藏往事》在講述共同的愛情主題的同時,融入了藏民族獨有的文化氣息,“將虛幻與現(xiàn)實、民間文化傳統(tǒng)與西方文化融合碰撞,在西藏神奇的自然環(huán)境中描繪出一幅充滿神秘意味的生活圖景”。

另外一部由藏族作家參與的電影是《西藏天空》。這部由青年導演傅東育執(zhí)導,四川省作協(xié)主席、藏族作家阿來擔任編劇的電影縱貫了西藏史上最風云激蕩、滄桑巨變的一段歷史時期。故事講述了兩位西藏青年——莊園少爺?shù)ぴ雠c農(nóng)奴普布之間的恩怨情仇。影片劇本創(chuàng)作耗時3年,先后有7位作家,寫了16、7稿。從最初選景到最后拍攝,七上西藏,到達的最高海拔是5600米,還穿越了無人區(qū)。動用部隊最多時達4000人,還從7個村莊調集了1500位藏族民眾,劇組出動人員最多時達430多名。這些數(shù)字最后凝聚成了一部118分鐘的影片。《西藏天空》以藏語和英語為對白,并大量起用了很多年輕的藏族演員,使影片真正地“原汁原味”。

評論家王紀人認為,這部電影超過了當年的《農(nóng)奴》,在原汁原味的基礎上,還有提煉有提升。它有著跨越半個世紀的宏大背景,但卻沒有回避西藏和平解放、叛亂、文革這樣的重大歷史事件。

豆瓣網(wǎng)友評價“《西藏天空》是近年唯一一部“平等”的西藏電影、史詩巨片。竟然是導演的大銀幕處女作,實屬不易。”

影人:講述我們自己的故事

W020140804504120105450

導演萬瑪才旦

W020140804504120107102

演員蒲巴甲

涉藏題材電影的繁榮還有一個重要因素,就是藏族電影人才的成長與成熟。編劇阿來、扎西達娃,導演萬瑪才旦、松太加、西德尼瑪,演員蒲巴甲、曲尼次仁、仁青頓珠等等。他們有的畢業(yè)于北京電影學院、西安電影學院等專門的藝術院校,有些則通過“選秀活動”等途徑進入娛樂圈。他們的很多作品都與其民族性和成長息息相關,可以說是在“講述自己的故事”。

以萬瑪才旦為例。這位年輕的導演已有不少榮譽:中國導演協(xié)會會員,中國電影家協(xié)會會員,中國電影文學學會會員,并先后就讀于西北民族大學、北京電影學院,典型的科班出身。自從2002年憑借《靜靜的瑪尼石》獲得多項大獎以來,他的作品幾乎全部是反映藏地生活:2002年《靜靜的嘛呢石》,2004年 《草原》、《最后的防雹師》,2007年《嘎陀大法會》和《桑耶寺》,2009年的《尋找智美更登》,2011年的《老狗》,以及2009年的《喇叭褲飄蕩在1983》。今年,他攜新作《五彩神箭》歸來,眼光聚集青海黃南藏族自治州州“射箭之鄉(xiāng)”尖扎縣。

正是這樣一批新的涉藏電影人的出現(xiàn)和成長,使涉藏電影的敘事角度更加多元化、真實化,客觀上使藏民族、藏文化在更大范圍內提升了知曉度,也增進了民族之間、藝術領域之間的交流和碰撞。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡工作室