中國作家網(wǎng)>> 美術(shù) >> 美術(shù)動態(tài) >> 人物 >> 正文

洗凈鉛華唯余真

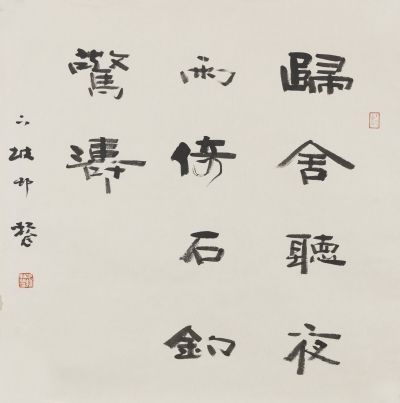

http://www.donkey-robot.com 2013年12月06日11:33 來源:中國文化報 歸舍聽夜雨 69厘米×70厘米 2010年

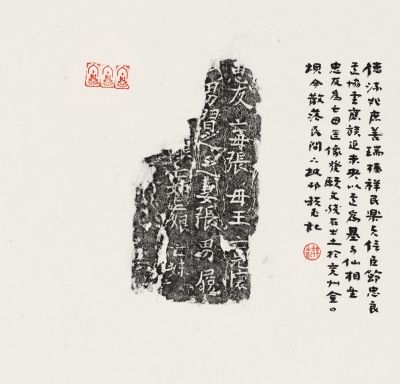

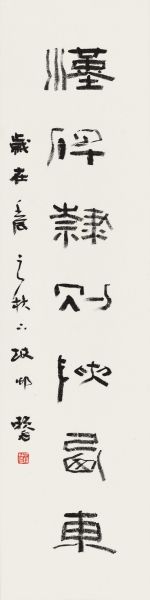

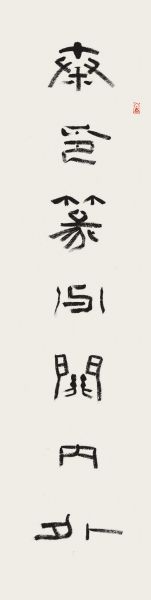

歸舍聽夜雨 69厘米×70厘米 2010年 造像發(fā)愿文殘石拓片題跋(之一) 68厘米×47厘米 2011年

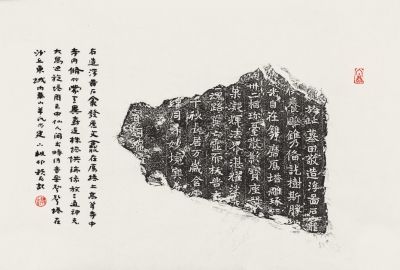

造像發(fā)愿文殘石拓片題跋(之一) 68厘米×47厘米 2011年 造浮圖石龕發(fā)愿文殘石拓片題跋 68厘米×46厘米 2011年

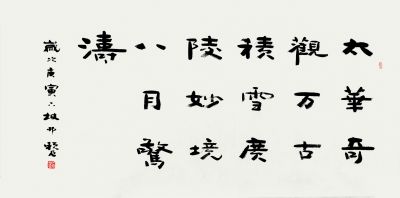

造浮圖石龕發(fā)愿文殘石拓片題跋 68厘米×46厘米 2011年 太華奇觀 138厘米×70厘米 2010年

太華奇觀 138厘米×70厘米 2010年

賴非,石刻考古學家、書法理論家、書法家、篆刻家。1953年生,山東鄒城人。畢業(yè)于北京大學考古系,1978年至1983年先后任職于山東省博物館、山東省考古研究所,后調(diào)入山東石刻藝術(shù)博物館工作至今,任業(yè)務研究室主任、研究員。作為山東大學、山東工藝美術(shù)學院兼職教授、山東藝術(shù)學院美術(shù)學碩士生導師、蘭州大學宗教研究所研究員、山東省書法家協(xié)會副主席,賴非取得了豐碩的學術(shù)成果,相繼出版了《云峰刻石調(diào)查與研究》、《山東新出土古璽印(并釋)》、《齊魯碑刻墓志研究》、《書法環(huán)境—類型學》等學術(shù)著作9種,發(fā)表論文100余篇,獨立或參與編輯、注釋、校勘各類資料集32種。

一

“云峰刻石”是清代以來對山東半島云峰山、大基山、天柱山、玲瓏山北朝摩崖刻字的總稱。四山共有北魏刻石40種,北齊刻石5種,作為我國文化史上鮮見的一組大型文字石刻群,被清代學者譽為魏碑書法三大寶庫之一。然而,由于揚帖抑碑、獨尊“二王”的積習,使得這一重要的文化遺產(chǎn)長期受到冷遇。北宋趙明誠雖有著錄,但并未引起后人重視,復沉寂山林數(shù)百年。直到清代乾嘉之際,碑學之風大盛,刻石才得以重現(xiàn)于世,為眾多金石學家、書法家們所推崇,著錄、研究者趨之若鶩。前人在碑文摹寫、文字考釋、人物考證、史事辨析、資料甄別、價值評述等方面,取得了不少成就。但其研究思想和方法,主要還是金石學的老套路。由于時代局限,從未對群刻作系統(tǒng)而綜合的分析考察。始于上世紀80年代的“云峰刻石”研究,則徹底走出了舊的金石學模式。

1983年秋至1986年春,賴非參加“云峰刻石”的調(diào)查、傳拓、整理與研究工作。“一件石刻是一個特定的文化事物,一群石刻則是一種特定的文化意識。”由鄭道昭主持鐫刻的40處摩崖刻石,雖然是不同時間、不同地點和背景下的產(chǎn)物,但這一龐大的石刻群卻像一篇文章佳作,有精心的遣詞選句與謀篇布局。單篇刻石既各自獨立,彼此間又存在著密切關(guān)系。賴非等人對群刻的分組采用了類型學方法,根據(jù)作品各不相同的筆畫形態(tài)特征,結(jié)合每一組刻石的時間、內(nèi)容、鐫刻位置等相關(guān)信息作綜合分析,把45種作品分成了5組(即5類)。分析的結(jié)果是,只有一組是當時(北魏永平年間)的刺史鄭道昭的作品,另外四組則出自他的僚屬或其他人(如道士)之手。這個結(jié)論糾正了自宋代以來金石書法界廣為流傳的關(guān)于云峰刻石的錯誤觀點。全面貫徹了現(xiàn)代田野考古學的理論與思想,為其后來倡導的“石刻考古學”的建立,走出了堅實的第一步。

“金石學之所以被現(xiàn)代考古學取代,不是因為研究對象的過時或無味,而在于金石學理論與方法的落后。如何在石刻研究中淘汰落后意識,使之盡快發(fā)展成為獨立完整的學科,是擺在今天從事石刻研究的人面前的重大課題。”自80年代以來,從云峰刻石調(diào)查到漢碑資料的匯集,再到北朝刻經(jīng)的研究等一系列課題,賴非一直關(guān)注、思考,并在實踐中努力探索切實可行的路子。

“流傳下來的石刻作品大都是零散的、孤立的個體,然而當時它們的出現(xiàn),卻是作為一個特定的文化事物的組合件存在的。眼前的殘碑斷石背后,還有什么內(nèi)容?反映了什么意識?體現(xiàn)著怎樣的文化精神?”面對著一件件風格迥異的石刻書法作品,賴非首先想到的是它們之間是什么關(guān)系,在書法史上占有什么位置,進而又想到書法史的元素、組成、結(jié)構(gòu)……“我喜歡古人的東西,也樂于看今人的作品,但卻不愿亦步亦趨地跟著人家學。于是,我找來那些有影響的古今書論,企望能在那里尋求到關(guān)于筆法真諦的陳述和書法發(fā)展中某些規(guī)律性的東西。”賴非用了3年時間,把中國古今書論的主要內(nèi)容研讀一遍,也就是從這時,他開始真正思考書法理論方面的問題。

二

受考古類型學啟發(fā),1985年春,賴非在總結(jié)以往做法的基礎上,在“洛陽魏碑研討會”上提出“對書法作品可以根據(jù)筆畫形態(tài)特征進行類型分析,來確定其演變淵流,進而研究作品相互關(guān)系”的觀點。他的意圖是想聽專家學者對建立“書法類型學”的反響,可這一提法沒有得到任何回應。“籠統(tǒng)說來,現(xiàn)代考古學包括‘地層學’和‘類型學’兩方面內(nèi)容:地層學是科學地獲得考古資料的方法論,利用它可以正確地判斷考古資料的相對年代;類型學是歸納、分析考古資料的方法論,利用它可以認識各種物品之間的關(guān)系。這樣就把歷史上的任何一件物品確定在一個時空框架內(nèi)了。”反復思量后,賴非意識到,書法類型分析法要想成為一門科學的方法論,僅有作品的演變淵流及其相互關(guān)系的認識,沒有作品的時間概念是不科學的。于是,他嘗試著從作品存在的時代背景出發(fā),去分析、歸納作品類型,把作品類型和它們之間的各種關(guān)系與時代背景掛起鉤來。

這樣,1989年賴非撰寫了《漢代通俗隸書》和《漢代書法分期》,以后又陸續(xù)完成了《魏晉南北朝書法類型

探》、《魏晉南北朝書法分期》和《北朝后期的書法復古現(xiàn)象》等文章。可等文章付梓后,賴非又感覺這種用時代背景解釋書法的方法,實在有些形而上學。“這是因為,時代背景的觀察是平面的、不分層次的,它是不能運轉(zhuǎn)的。所以我們還必須考慮找到與書法類型可以互補,既是有機的、又是對應的范疇。只有找到了這個‘輪子’,書史研究理論‘大車’的框架才會完整,我們構(gòu)思的理論方法‘模型’才能建立并運轉(zhuǎn)起來。”賴非苦苦地思索著……

后來賴非受到文化環(huán)境學的啟發(fā),想到了“書法環(huán)境”這一動態(tài)范疇。“書法背景是靜態(tài)的,書法環(huán)境卻是有機的、分層次的、發(fā)展的。從書法形成的過程上看,書法是環(huán)境的對象和產(chǎn)物,從書法存在上看,書法又是環(huán)境的部分。所以,對書法家和書法作品的了解,只有到其產(chǎn)生的環(huán)境里才能得到最后解釋。”此時,賴非的理論方法“大車”的另一只“輪子”——“書法環(huán)境學”也算找到了。把它們整合起來后,就是現(xiàn)在的“書法環(huán)境——類型學”。

“真正的理論不是對客觀事實的簡單記錄,也不是樸素經(jīng)驗的直觀描述,更不是各種知識的‘拼盤’。盡管理論有層次高低的區(qū)別,但只要稱之為理論,就必須具有實證意義的邏輯結(jié)構(gòu)。”賴非表示,利用“書法環(huán)境——類型學”對書法史展開研究,既可了解書法史上任何一個時間橫斷面的內(nèi)容及其關(guān)系,又可觀察書法史上所有作品在時間縱向延續(xù)過程中產(chǎn)生的作用和結(jié)果。“透過現(xiàn)象的表層揭示新的未知數(shù),去認識書法史上的各種事物與現(xiàn)象,闡明書法史上曾經(jīng)發(fā)生的重大問題及關(guān)系,這是我的美好愿景。”賴非說。

三

對古代石刻和書法理論的研究,是賴非書法創(chuàng)作的文化基因和精神源泉,他一直認為,沒有學識支撐,書法可能只是一種技藝的操作。山東的摩崖刻經(jīng)歷來被尊稱為“大字鼻祖”“榜書之宗”,而且是多種書體融會貫通的經(jīng)典之作。賴非長期浸淫其中,他繼承了北朝時期雄渾、峻厚的書法精髓,字里行間蘊藏著摧石斷金的內(nèi)力。在書法結(jié)構(gòu)上,融入了摩崖石刻的自然、灑脫和奇逸,作品中涌動著一種氣勢磅礴的張力。

日前,賴非的隸書《大集經(jīng)》獲第六屆“泰山文藝獎”書法類作品一等獎。觀其作品,線條平鋪直敘,沒有大起大落,筆墨清淡、典雅,儒者之風撲面而來。“無論生活還是創(chuàng)作,我都喜歡直來直去,追求本真,簡單、寧靜和平淡是我一生的追求。”平淡中方見真性情。30多年來,賴非一直行走在田野之中,就像一個個散落在名山大川中的摩崖刻石一樣,與天地廝守,與歷史耳語。他默默地以人格貼近自然天籟,以靜悟道,將自我真實地表現(xiàn)在宣紙之上,于平淡中見曠達,寧靜中見真實。

“歷史在演進,但是書法追求的內(nèi)核不變。這個內(nèi)核是‘我在想什么’,它關(guān)注的是人本身。”賴非表示,書法是他一直在尋找的表達自我的方式,但是

目前為止,字上的“賴非”還不完全是他心目中的“賴非”。“因為書法形式上的東西雖已被發(fā)掘,但形而上的世界正待開掘,那是看得見摸不著,想得起來又不知道在哪里,意境極其深遠的領域,正是這些東西,幾千年來在吸引著無數(shù)人求索。”

漢字書法為中國獨創(chuàng)的表現(xiàn)藝術(shù),被譽為“無言的詩,無行的舞,無圖的畫,無聲的樂”。賴非認為唯有把書法作為一門科學來研究,在藝術(shù)上才能達到極致。30多年來,他致力于書學理論與方法論的研究,并于2003年出版《書法環(huán)境——類型學》,在學術(shù)界引起了很大反響。“我覺得一個人總要為社會做點事兒,但人的精力是有限的,做成哪一件事都是不容易的。做學問的人坐的是冷板凳,我的老師個個都是如此。”人類總是在對過去的總結(jié)中,發(fā)現(xiàn)問題,不斷進步的。作為一個文化學者,賴非表示,在有生之年他會把自己從古人那里體悟到的精華梳理出來,傳達給后來之人。“這是我的責任和義務,也是一份文化擔當。就像堆積木一樣,我不知道擺到哪天會垮掉,也不知幾時會出現(xiàn)高峰,我現(xiàn)在做的就是努力把每一塊積木都擺好。”賴非說。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡工作室