中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

石虎的詩書畫

http://www.donkey-robot.com 2013年09月30日15:44 來源:中國文化報 彭德 石虎作畫

石虎作畫 雨送圖(重彩) 179×133厘米 2007年 石 虎

雨送圖(重彩) 179×133厘米 2007年 石 虎 天黃沉魚(油畫) 69×61厘米 2001年 石 虎

天黃沉魚(油畫) 69×61厘米 2001年 石 虎 燭煌圖(重彩) 117×86厘米 2011年 石 虎

燭煌圖(重彩) 117×86厘米 2011年 石 虎 美在不是而是(國畫) 76×48厘米 2013年 石 虎

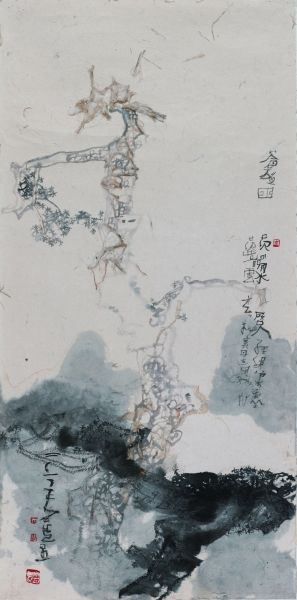

美在不是而是(國畫) 76×48厘米 2013年 石 虎 宙松圖(國畫) 140×70厘米 2013年 石 虎

宙松圖(國畫) 140×70厘米 2013年 石 虎 棠梨奪目(油畫) 106×67.5厘米 2001年 石 虎

棠梨奪目(油畫) 106×67.5厘米 2001年 石 虎 柳下橫呈(油畫) 106×67厘米 2011年 石 虎

柳下橫呈(油畫) 106×67厘米 2011年 石 虎 蒼松圖(國畫) 135×67厘米 2010年 石 虎

蒼松圖(國畫) 135×67厘米 2010年 石 虎 薩娃圖(重彩) 90×68厘米 2010年 石 虎

薩娃圖(重彩) 90×68厘米 2010年 石 虎 燭我(書法) 142×77厘米 2012年 石 虎 釋文:天何我志 地何我士 誰世蒼蒼劫漢史 名我昆侖子

燭我(書法) 142×77厘米 2012年 石 虎 釋文:天何我志 地何我士 誰世蒼蒼劫漢史 名我昆侖子石虎依舊長發披肩,正襟危坐,其形如獅;依舊聲音洪亮,臧否藝壇,其勢如虎。石虎歷盡人間浮華,謝絕畫壇活動,隱居北京9年,以至當今畫壇學子不聞其人,不知其畫。石虎詩、書、畫三絕,無不奇崛而自然,突兀而瀟灑。作為中式現代藝術典范,石虎反對新潮美術照搬西方,言詞激烈;反對守舊派照抄傳統,態度輕蔑。石虎排斥觀念藝術而推崇藝術觀念——非邏輯、非寫實且不可言說,類似于心性,杜撰為“神覺”。石虎一生,君視天下,我行我素。在水墨人體畫和重彩人物畫領域,前不見古人。

石虎寫詩寫字作畫,特立獨行,評論者不難貼上現代標簽。其詩其書其畫勾連中國文化,自由發揮,評論者也能貼上后現代標簽。石虎解釋中國傳統,新穎而貼切,不同于考據學家。在他看來,當今國人如同上帝貶謫的盲流,只有通過修煉,才有可能重返天國。石虎做夢,同李白問答,感嘆中國文化價值及其流失:君不見,何解?你沒長眼就看不見;黃河之水,何解?中國文化的喻詞;天上來,何解?上帝的賜予;奔流到海不復回,何解?瀉入大海,一去不復返。石虎的詩書畫,同理同構,旨在返璞歸真,眷顧傳統而不死守。他杜撰了一組可以意會的術語,諸如象道、象式、字象、字思維、神覺等,用來提示他的藝術。

字象之詩

石虎作詩,采用并置、拆解、倒裝、捏合等手法,把單體漢字鋪排成方塊詩。詩篇的外形規整而內含突兀,奇崛而又含蓄。他的詩消解常規詩句的語法與邏輯規則,如同今人看甲骨文的書寫,橫寫豎寫正寫倒寫都成篇章。唐宋以來的禪師喜愛詩意的思,石虎喜愛字象的詩。字象既是字的形象,也是字的象征意味。

石虎解釋漢字,主觀意圖明顯,如同六經注我。依照經典文字學、音韻學和訓詁學思路考察,中國文字經過秦漢隸體字的變異,早期圖畫文字的直觀特征變得曖昧,20世紀簡化漢字進一步使得繁體字的索引作用減弱或消失。所謂索引,指繁體漢字的字根盡管不直觀,但卻能引向直觀的圖形。比如“美術”的“術”,古文字將“術”嵌入“行”,寫成“術”。其中,“行”的本義即四方有路的活動空間,“術”用于指事:右上方那一點表示指認,被指對象是頂部帶橫杠的三腳架。這個裝置作為古代術士觀察太陽投影的儀器,功能類似明清北京故宮的日晷。術、方術、術數,充當著天地人合而為一的載體,也即藝術的初始內涵。可是這個字經過隸變,變得含糊不清;當代人編纂漢語大字典,竟然又把它歸入雙人旁(彳),以至無法解讀。

石虎標榜字感覺與字思維,繞開隸變與簡化字,直接通過古文字去感受和演繹漢字的含義,把詩歌的表達推向極致。石虎忌諱使用現代漢語的西式用詞,比如“是與的”,指向明確,邏輯性太強,語言缺乏彈性,同古代漢語韻味相去甚遠。他執著于漢字的直觀效果、組合效果和象外之意。石虎寫詩,不用虛詞只用實詞,即名詞、動詞、形容詞。他的詩如果用寫成象形的先秦甲金文,視覺效果應當更有沖擊力。

石虎同人議論中西詩歌的特征,有人講中國詩歌不科學,比如馬致遠的“枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家,古道西風瘦馬,夕陽西下,斷腸人在天涯”,崇尚科學的人問:昏鴉是黃昏的烏鴉,黃昏是什么時刻,幾點幾分幾秒?石虎反問:全世界的烏鴉,都是在傍晚的某一時刻歸巢,有必要刻意論證嗎?

意象之字

石虎寫字如寫詩,形同設謎,字象帶有金石之聲,帶有打擊樂造成的通感。作為強調視覺效果的畫家,他似乎在提醒讀者面對古代詩書的初始印象,即為終極印象。從學子到文學教授,面對上古文獻,諸如詩經、楚辭、漢賦的解讀,往往眾說紛紜,無所適從。盡管如此,眾人對于繁體古文,幾乎都有著相同的感受:那些跳進眼簾的字眼絢爛多姿,難以讀懂卻又給人以種種不確定的聯想。一旦把它們翻譯得明明白白,反而索然無味。文本難讀,不僅能給讀者留下懸念,又給人帶來超越傳統的企圖。

歷代書法各有各法,甲骨文刻劃而成,纖細硬朗;簡文使用濃稠漆液書寫,釘頭鼠尾;漢唐以下的毛筆字,筆跡流暢,行草尤其自由,能充分體現書寫者的性情才氣。石虎寫字,強調字象,注重造象而不是造形,更不是造型。新近出土的郭店楚簡,大象無形寫做天象亡刑。先秦文字,刑通型,天象亡刑即天象無型。到了《老子》一書在秦漢之際的傳本,天象無型變為大象無形,在馬王堆漢墓帛書進一步寫為大馬無形。大馬即天馬,來去倏忽,趨于無形。從物理空間而論,型是三維,形是二維,象是一維。石虎取象而棄型,回歸原始,旨在摒棄西式視覺方式。

石虎書法,不用正宗毛筆而用孔雀毛書寫,運筆如同鑿子在甲骨和石碑上刻字,與毛筆書寫方向往往相反。逆行的效果,筆跡具有北碑風范。孔雀毛筆彈性很大,同堅硬的鑿子性能相比大異其趣,很難控制,偶然形成的效果大于書寫的意圖,結果成了心與筆不對稱的合作,明顯打破了書畫家從小養成的書寫習慣。孔雀毛側鋒的書寫痕跡纖細,帶有女性意味,以至你看他的書法,如同觀看女子格斗,陽剛與陰柔融于一身。

檢索文字史,漢字沒有本質,中國文字名叫漢字本身就有問題。如果中國文字非要說本質,形象與趣味的不斷變化便是本質。它們同書寫方式彼此呼應,史籀的篆書、程邈的隸書、二王的行書、懷素的草書以及金農、鄭燮、石魯的畫意書法,莫不如此。到了石虎的字象書法,漢字的書寫又走向了新的一極。

神覺之畫

石虎作畫,始于心性,成于神覺,歸于獨特。石虎杜撰“神覺”一詞,神指神志,覺指感悟,神覺即藝術無中生有的機制。他聲稱“藝術家不能從冥冥太虛中神攫靈覺,創意象物之界構,他就不是真正的天才”。這既是對自創理論的解釋,也是自我確認。他視中國早期文明為藝術追求的最高境界,并非理論的嚴密推演而是畫家心性的表白,表示崇尚童真與質樸。當石虎寫罷《字思維》《象論》和《神覺篇》,意圖已經清晰可辨,批評家的申論大都變得多余。

石虎標榜神覺,實為神來之筆的捕捉。請諸位注意,“覺”字的初文,既帶有直觀感受,也帶有自主狀態的知與識。“覺”和“學”的繁體字,上部字根相同。“學”字何解?孩子趴在長輩的膝下,聆聽雙手捧著爻象的長輩傳授易學。同理,“覺”,指膝下兒童瞪著眼睛看長輩雙手捧著爻象。比較而言,“覺”的神態更專注。

石虎擅畫人體。他的人體畫常常同文化、歷史、社會聯系在一起,打上自己的烙印。他畫人體很直露,不遮掩,不猥瑣,不煽情,坦蕩灑脫,形同有感而發、大方大氣的山水畫和花鳥畫。石虎作品兼具現代與傳統。中國畫家打撈傳統,平庸者照搬,聰明者挪用,其上是轉換,再上是重構,最上是升華。石虎的佳作,挪用者少,轉換與重構者多,間或有升華。所謂升華,就是提煉傳統又超越傳統,就是傳統的涅槃和新生,就是重塑傳統形態與圖符于無形,變成自己的發明。按石虎的意圖,即用非傳統的內部結構去打破傳統的外在形式。斑駁的楚漢漆畫,殘缺的墓室彩畫,層層疊壓的寺觀壁畫,在石虎重彩人物的外在形式中時隱時現,同時又不陷溺在形式的軀殼之中。

石虎解釋文獻,同他處理畫面一樣,以我為主,為我所用。比如他解釋繪事后素,便是有感而發。如果結合文獻和考古判斷,繪事后素的立論,只是陳述一個簡單的技術常識,即畫者為了避免白色脫落并對輪廓線和其他顏色產生影響,總是最后涂白色。今天的文人不同于先秦文人,受過現象學、語言學、符號學、圖像學、解釋學和哲學的浸染,看待事物與文物不愛直奔主題,常常拐彎抹角,試圖挖掘微言大義。這種挖掘的深層動機同石虎的自我論證一樣,與其說是拔高傳統,不如說是蔑視淺薄時尚的借口。

后記:石虎,1942年生于易水,1964年畢業于浙江美院,1978年出訪非洲,以寫生集名噪畫壇。因畫風獨特,畢生不曾獲獎。上世紀90年代,石虎《玄騰圖》以800萬港元成交,創此前中國畫最高成交價。1995年起4次出資舉辦詩歌討論會。1996年應邀擔任世界華人藝術家協會(香港)主席。日前我倆約定手談,其棋風如同畫風,無視法度,隨性落子,不問勝負。其間議論藝文,慷慨陳辭,一如既往。特作短文以記其人其藝,有待來日發揮。

(作者為美術評論家)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室