中國作家網>> 美術 >> 人物 >> 正文

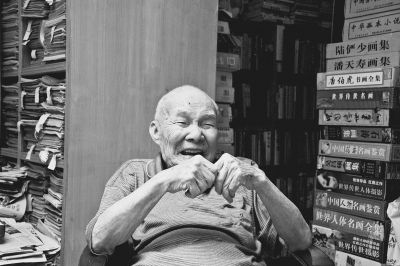

李育中:百歲之童 寫意人生

http://www.donkey-robot.com 2013年08月15日09:47 來源:光明日報2013年6月28日,中國民主同盟會盟員、華南師范大學教授李育中先生走完了103歲的生命歷程,在廣州安詳辭世。7月4日下午,在廣州銀河殯儀館舉行的遺體告別儀式上,許多人從各地趕來送先生最后一程。在送行的人群中,有來自各個方面的領導和知名人士,但人數最多也最引人注目的,是李育中在各個時期教過的學生們,其中年輕的二三十歲,年長的則已屆八旬。這般場景,最為充分地體現了李育中作為一位知名教授的身份特點,也體現了他廣泛的文化影響力。

李育中何以受到如此廣泛的關注和如此普遍的尊重?這還要從他一生的傳奇經歷說起。

傳奇人生

在一個動蕩的大時代,在反映和昭示時代先聲的嶺南地區,李育中生活了一個多世紀,似乎注定要書寫許多人無法企及的生命歷程與人生傳奇。

李育中原籍廣東新會縣(今江門市新會區),1911年1月出生于澳門。新會地處珠江三角洲西部,由于人口密集、水路交通發達,是嶺南文化較早發達的地區之一。明代哲學家、理學家陳獻章,近代政治家、思想家梁啟超,現代史學家、教育家陳垣等,都是新會人。新會還有一個重要特點,由于耕地較少,人們不得不向外發展,不僅海外華僑眾多,是著名的僑鄉,而且新會人也是較早向澳門、香港尋求生活出路的群體。

和許多在澳門、香港求生的廣東人一樣,李育中早年的謀生之路也備嘗艱辛。因為讀過一點書,有一定文化基礎,李育中主要在報館、雜志社從事校對、記者、編輯等職業,不得不從最艱苦、最底層的工作做起,以此換得生活的來源。

日軍侵華戰爭全面爆發以后,李育中從香港到了廣州,積極投入抗戰運動當中,擔任《救亡日報》社論委員,參加廣東文化界抗敵協會,并負責傷兵難民工作。1938年10月廣州淪陷后,李育中轉移到粵北地區從事新聞和教學工作,還參與創辦粵北青年記者學會和粵北文協分會。后來又從粵北到桂林,一邊在逸仙中學教書,一邊編輯《中國詩壇》等報刊。

1940年春天,正是全國的抗日戰爭最關鍵而艱苦的時期,李育中剛結婚不久,就以衡陽《大剛報》和韶關《大光報》戰地記者的身份隨軍采訪中國赴緬甸遠征軍,并擔任杜聿明將軍的英文秘書,以一介書生的身份開始了一段傳奇的軍旅生活。這段經歷對李育中的影響很大,他自己對此也念念不忘,還寫作并出版了具有戰史價值的回憶錄著作《緬甸遠征記》。

新中國成立以后,李育中主要在大學里從事教育工作,戰爭年代的那些奔波經歷、戎馬生涯被平凡的日子所取代,一切歸于平靜。而在解放后到文革結束前的動蕩時代里,思想改造、政治運動成為主題,教學秩序、科研條件多年無法正常化,同代的多位教授因為各種各樣的原因無法持續教學研究工作、連生活都失去了基本保障,有的甚至付出了生命代價,他雖然也明顯受到了沖擊,但仍然能夠相對平安地度過那些荒誕而漫長的日子,并一直堅持到新時期到來之后。

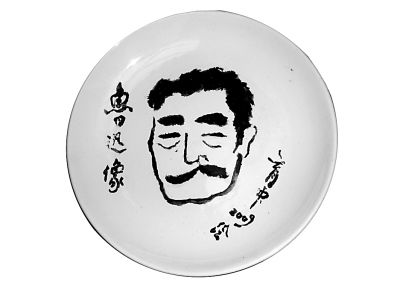

李育中曾與多位著名人士相識或相交,比如郭沫若、茅盾、巴金、陳殘云、秦牧、黃谷柳、康白情、梁宗岱、鐘敬文、廖冰兄,等等。一直到晚年,與這些名人的交往都成為李育中難忘的記憶,他經常津津樂道當年的情況。在將近100歲的時候,他根據自己的記憶和一些老照片,加之其較好的美術修養,畫了100多幅人物像,結集為《大家小畫——百歲學者李育中漫像集》出版(香港書藝出版社,2011年2月)。這既是中國現代文學史、文化史一個側面的形象記錄,也是李育中廣泛交往與人生傳奇的寫照。

記者作家

李育中筆名李航、韋陀,1929年開始在香港發表作品,包括散文、詩歌、小說、通訊、政論、報告文學等多種文體。起初李育中從事文學創作主要是為了維持生計,后來,隨著思想的逐漸成熟和時代的多端變化,他進行文學創作的思想目標和藝術意圖也漸趨成熟,走向了與中國現代新文學與新文化運動,特別是民族文學、抗戰文學聲氣相通的道路,并體現出嶺南文學家特有的思想素質和藝術特性。

1936年5月21日,由于鄒韜奮的倡議,并受到高爾基在蘇聯發起《世界的一日》的直接啟發,茅盾主編《中國的一日》,向全國征集稿件,以紀念發生于1927年5月21日的“馬日事變”,譴責國民黨右派的反共行徑。李育中積極響應,以一篇《我今天失業了》成為唯一入選的香港作家。這使他的名氣明顯擴大。在20世紀30—40年代,李育中寫作了大量影評文章,成為香港著名的專欄作家,也是廣州地區最著名的影評人。

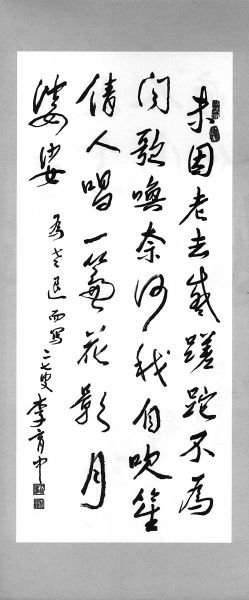

像當時的許多青年文學愛好者一樣,李育中還積極進行新詩的創作,并于1941年出版了個人新詩集《凱旋的拱門》,受到關注。從創作實績和文壇影響來看,可以說李育中對現代嶺南新詩作出了積極探索和突出貢獻。

作為一名作家,李育中始終對外國文學保持著關注的興趣。因為通曉英文,也粗通葡文等外文,他還親自譯介外國文學作品。李育中以特有的敏銳眼光,利用接觸外國文學與文化的方便,在香港最早翻譯了美國作家海明威的早期代表作《訣別武器》(今譯《永別了,武器》),產生了重要影響;他翻譯的外國文學作品還有《拿破侖之死》、劇本《伴父生涯》等。

20世紀80年代以來,隨著中國現代文學研究的漸趨深入細致,特別是港澳文學、嶺南文學研究的興盛,李育中在香港、廣州等地的文學創作活動愈來愈多地引起研究者的關注。李育中的文學創作活動被寫進了《嶺南現代文學史》(廣東高等教育出版社,1989年12月)等著作中,還有一些研究者在考察20世紀30、40年代的香港文學、嶺南文學時,也經常論及李育中的文學創作成就與文學史貢獻。

由于早年的文學創作成就和后來的讀書寫作活動,李育中于1979年被吸收為中國作家協會會員。

雜家教授

教師這一職業占據了李育中一生的大部分時光。中華人民共和國成立前,他歷任廣東省立藝術專科學校、廣州市立藝術專科學校教師,積累了比較豐富的教育教學經驗。新中國成立后,他先是擔任華南人民文學藝術學院教師,1953年,華南師范學院(1983年起改華南師范大學)成立不久,李育中起任教授,直至1991年退休。近40年,除了擔任幾個教研室的主任外,沒有擔任過更多的行政職務。他說過,自己的性格可能不大適合擔任什么重要的行政職務。

李育中主要任中文系(今文學院)教授,但教學涉及的學科領域之廣、講授過的課程門類之多,可能是時人和后人都難以企及的。就大的學科門類來說,他講授過的課程就包括中文、美術、英文三個學科。他還曾相當自信地說過,歷史系沒有請他上課,假如請他,也是可以去上的。在中文系的課程中,李育中講授過的有外國文學、文學理論、近代文學、現代文學等。這對于興趣廣泛、知識廣博、不為學科專業所限的李育中來說并不是什么問題,反而是他自得其樂的一個方面。

李育中以自學成才,愛好廣泛,經歷豐富,見識廣闊,職業多變,他一生的教學活動、學術研究自由靈活、感悟隨性。李育中的學問不以精辟深邃見長,治學也不以刻苦執著取勝,他自己似乎也不想成為獨守一隅、精專孤詣的專家型學者,而是以博覽樂聞、周知多曉、靈通敏銳為主要特點。因此李育中一生涉獵的學術領域非常廣泛,許多想法經常出之以感悟式、隨意性表達,并不喜歡也不大擅長以純學術方式、嚴謹的學問化方式表達。這一點,表現了記者編輯出身的李育中的思考特點和表達習慣,體現了一位雜家教授的知識結構和著作方式。

除了文學翻譯,李育中對外國文學、哲學也一直保持著關注的興趣并適時地介紹給中國讀者。他的這種習慣保持了一生。1938年他就曾撰寫文章介紹蘇聯詩人馬雅可夫斯基;1946年以后又撰文介紹存在主義大師薩特、西方現代主義美術大師畢加索。這些努力隨著20世紀40年代末中國政治局勢的重大變化而中止。新中國成立后,在經過30年的對內文化專制、對外文化封閉、付出了沉重代價之后,政治經濟百廢待興、思想學術界如饑似渴,李育中性情氣質中對于新鮮事物、異邦思想的興趣再次被喚醒。他在大陸首先介紹現代派大師卡夫卡,介紹意識流小說大師喬伊斯,也是新時期以來為尼采翻案、提出正確評價尼采的第一人。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室